中學生網站刪除帳號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇珊.麥可林寫的 網路失控:情色勒索、網路霸凌、遊戲成癮無所不在!孩子的安全誰來顧? 可以從中找到所需的評價。

另外網站中學生網站- 圖書館- 行政單位也說明:中學生網站 · 一、閱讀心得如何投稿 · 二、小論文如何投稿 · 三、參賽後可以取消參賽嗎? · 四、可以刪除投稿作品嗎? · 五、作品點選刪除之後作品會消失嗎?

國立臺北科技大學 資訊與財金管理系 翁頌舜所指導 宋元凱的 社群媒體主題偵測配合情感分析-以日本、韓國旅遊為例 (2018),提出中學生網站刪除帳號關鍵因素是什麼,來自於情感分析、主題偵測、字詞向量。

而第二篇論文國立交通大學 教育研究所 周倩所指導 周慧蓮的 臺灣中小學生社群網站隱私行為:以保護動機理論探討其相關因素 (2017),提出因為有 社群網站、隱私、保護動機理論的重點而找出了 中學生網站刪除帳號的解答。

最後網站109學年度全國高級中等學校小論文寫作比賽則補充:各校承辦處室輔導該校學生,確實完成註冊並已將帳號開啟。 所有投稿學生均需在 ... 進入中學生網站後台管理端,刪除有下列問題的檔案:甲、無法開啟或有亂碼之作品 ...

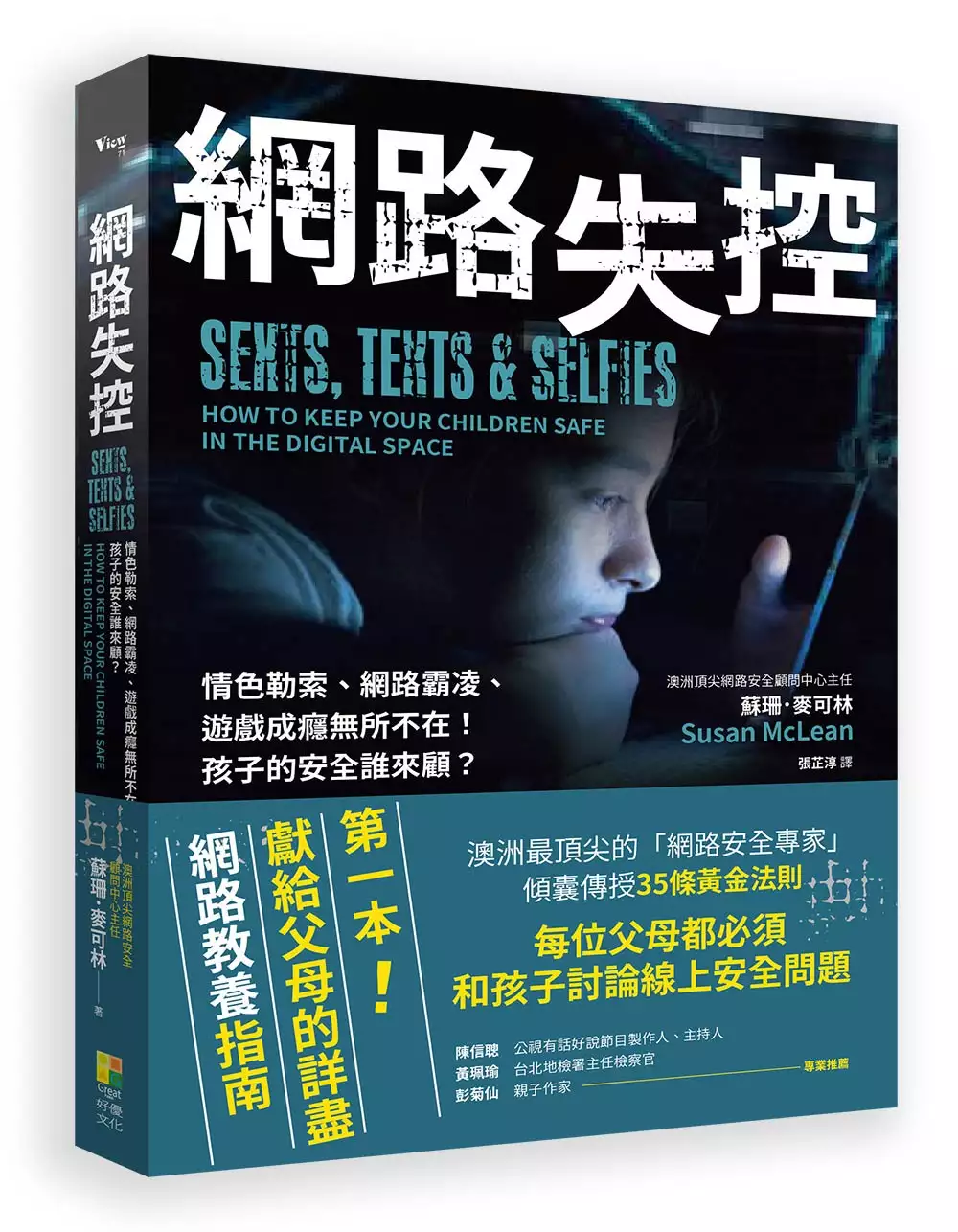

網路失控:情色勒索、網路霸凌、遊戲成癮無所不在!孩子的安全誰來顧?

為了解決中學生網站刪除帳號 的問題,作者蘇珊.麥可林 這樣論述:

★第一本獻給父母的詳盡「網路教養」指南 ★澳洲最頂尖的「網路安全專家」傾囊傳授35條黃金法則 ★每位父母都必須和孩子討論線上安全問題! 「沒有所謂安全的網站,只有懂得自我保護的使用者。」-蘇珊.麥可林 作者蘇珊.麥可林身兼網路警察和三個小孩的母親,從多年實務經驗中洞悉問題本質,體悟出最務實的根本解。本書為作者最暢銷的書籍,修訂更新版本提供更完善的指導方針,是每位父母與孩子在網路安全及使用上必備的溝通指南。 閱讀此書,將會改變你對於網路資安的認知,大幅提升你保衛孩子線上安全的戰力。 ‧精心彙整最常遇見的網路安全課題 ‧搭配實用的預防守則、解決步驟 ‧解析數十個真實

案例 ‧列出多種緊急狀況之快速應變清單 ‧提供豐富的專業協助資源 日新月異的科技和網路時代徹底改變了我們接受資訊、社交溝通、悠閒娛樂的模式。身為數位世代的原生住民,孩子早已習慣於自由多元的網路世界,擁有一身嫻熟的數位技能。然而,孩子仍處於心智尚未成熟的階段,容易受到他人的影響、飽受同儕的壓力、不懂得如何正確保護自身安全,因此容易淪落為網路色狼的囊中物。 孩子必須知道: ‧網路隱私其實並不存在;即使設有高度安全性,資料還是可能被竊取。 ‧網路匿名是不可能的;若是犯罪,警方可取得真實身分。 ‧任何上傳到網路的內容都無法完全刪除,上傳之前須三思。 ‧凡走過必留下線

上痕跡,網上所做的事都會影響自身名譽。 ‧千萬不可以和朋友或陌生人分享密碼、私密照或影片。 ‧沒有任何網站或應用程式是絕對安全的。 ‧網路上人人都可以任意偽裝。 ‧在網路上攻擊、騷擾、勒索、霸凌他人,都會觸法。 還有許多孩子不懂的事,可能連父母也還沒搞懂: 「若孩子的裸照被同學上傳到網路,該怎麼處理?」 「若孩子和網路上的『好友』交換了裸照自拍,該如何與孩子溝通?」 「若有人誘拐孩子在攝影機前裸露身體,該如何保護孩子?」 「若孩子在網路上被同學集體攻擊、騷擾和威脅,該怎麼辦?」 「若有人惡意上傳孩子的私密影片,導致這支影片在網路上瘋傳,重傷孩子的心理和

名譽,該如何有效地即時處理?」 情色勒索 Snapchat等分享影像的熱門平台上,傳送的照片會在螢幕上「消失」,讓使用者以為這樣分享私密照很「安全」。但是檔案只要一旦上傳網路,要徹底刪除是幾乎不可能的。不論是親密的男女朋友,或止於網路上的朋友,都有可能利用下載、截圖等方式持有私密影像檔案。青少年可能因為想維持關係、滿足被誇讚的私慾,或在對方半逼半哄的狀況下妥協,而傳送出自拍裸照。 情色勒索的形式即為以威脅公開私密影像為由,脅迫被害人從事不想做的事,讓他們誤以為無法脫身而只能就範,傳送給加害人更多裸露影像、提供財物,或滿足各種性要求等等。 網路霸凌 網路霸凌是藉由網

際網路來進行個人或團體的騷擾、辱罵或詆毀的行為,不同於現實生活中的霸凌,只要隨身攜帶上網科技產品如手機,就能隨時隨地在匿名的狀態下,於網路空間公開羞辱他人。 根據國內資料統計,曾經有網路霸凌受害經驗的比例高達74.6%。受害經驗常見的形式為騷擾猥褻、謠言中傷、誹謗、威嚇等。網路使用時間愈長,受害創傷程度相對也愈高。 遊戲成癮 網路成癮的普遍性和嚴重性須受到重視,線上遊戲的高度成癮性能比為電玩世界的快克古柯鹼,青少年要離線時產生的躁動不安感,或玩到廢寢忘食的現象,就如同物質成癮,需求量增加,且有戒斷的症狀。 本書為< Sexts>新譯重製版 好評推薦 「對於希望子

女具備足夠技巧、知識和策略,並能用安全、聰明且負責的方式使用網路的父母——此書實為必讀之作。」——澳洲心理學權威 卡爾格雷格博士 Dr. Michael Carr-Gregg 「在無遠弗屆的數位世界裡,此書至少能作為父母親的一盞明燈,指引方向。」——《每日電訊報》 專業共同推薦人 ※陳信聰/公視有話好說節目製作人、主持人 ※黃珮瑜/台北地檢署主任檢察官 ※彭菊仙/親子作家 作者簡介 蘇珊.麥可林 目前為澳洲頂尖網路安全顧問中心Cyber Safety Solutions的主任,亦任職於澳洲政府新創立的線上安全顧問小組。1982年加入澳洲的維多利亞警隊,駐於

墨爾本人口密集區,1994年首次處理網路犯罪案件。隨後,榮獲英國中央蘭開夏大學「兒童網路安全」證書,亦為Facebook家庭安全中心認證的網路安全專家。平均每年指導超過七萬名年輕人和上千名家長、教育者等相關人士。 譯者簡介 張芷淳 台北出生。取得臺灣大學中文系與外文系雙學士後,進入荷蘭奈美亨大學(Radboud University Nijmegen)研讀語言學,專攻兒童語言習得。目前旅居荷蘭,為一名自由譯者。 推薦序 遏止兒童色情犯罪,我們都在同一條船上/黃珮瑜 推薦序 我們都是成為父母後,才學著怎麼當父母/陳信聰 前言 一位警務人員兼母親的告白 第一章

一探究竟 身處網路的匿名虛擬世界裡,仍須要保有現實生活中的教養禮儀和安全警覺。網路公共空間無所謂的隱私,只能再三地注意安全。 第二章 網路常識的養成從家裡開始 管理好孩子的上網時間和內容,培養孩子良好的網路習慣。及早和孩子展開對話,理解孩子的同儕壓力和好奇心,同時應盡父母的管教職責。 第三章 孩子的線上名譽 在網路的世界沒有「取消」的選項。任何在網路空間留下的文章、評論、影像、通話紀錄等,都會成為無法移除的數位足跡,能直接影響孩子的名譽和形象觀感。 第四章 孩子都在線上做些什麼? 面對五花八門的網站和應用程式,要注意網站的年齡限制和互動模式、應用手機內建的家長監護功能、鼓勵孩子正

確使用網路和科技產品,以預防孩子遭遇網路上潛在的危險。 第五章 線上結交的朋友也許並非真心 孩子渴望關注或想趕快轉大人的心態,常讓網路犯罪份子有機可乘,運用話術來拉近與孩子的距離,進而掌控或威脅孩子做不願意的事。 第六章 網路霸凌:生存守則 你了解孩子的上網行為嗎?孩子可能是網路霸凌的受害者,也可能是迫害者。多關注孩子的情緒、行為和交友狀況,與孩子理性討論網路霸凌的問題,同時和學校、警方等相關機構共同建立防護網。 第七章 他們都拍了什麼?裸照和裸露自拍 裸照自拍、情色簡訊是親子溝通比較尷尬的一環。但在現今網路時代,私密照瘋傳的現象相當普遍、嚴重,因此勢必要幫助孩子建立正確的上網觀念

。 第八章 他們為什麼不肯下線? 孩童網路成癮的情況相當普遍,無法掌控合適的網路使用時間,身心健康大受影響。父母也必須注意遊戲的分級、內容是否暴力、孩子會在線上接觸到的人等等。 第九章 還有哪些網路問題? 主動去了解孩子可能會對什麼話題感興趣,開啟對話,以避免網路的暴力、情色或極端內容早一步成了孩子的啟蒙導師。 第十章 你能做的事 依循明確的網路教養準則,父母能和孩子一起在網路上學習、擁抱科技所帶來的益處,而不會感到龐大的壓力或擔憂。 第十一章 尋求協助的管道 面對複雜難解的網路安全問題,不須要孤軍奮戰。豐富的資源能協助父母「對症下藥」,建立良好的親子互信合作關係。 致謝

附錄:親子線上安全協議 作者序 一位警務人員兼母親的告白 身為三個孩子(已是青少年)的家長,自從最大的孩子在學校接觸到網路科技開始,這過去的十七年間,我都必須正面處理這個問題。就像多數的「老人」,我毫無頭緒,也不是特別有興趣,更沒有特別思考在數位世代裡我應當如何改變自己的教養方式。 我們的第一部電腦甚至沒有網路,只是用來繕打文件或玩磁碟遊戲。當初我們計畫要等到最大的孩子上中學以後,再添購第一台家用電腦,在這個時間點之前我們真心覺得沒有必要。然而,當她上三年級時,我們讓步買了一台。當時我們意識到科技是重要的工具,又因為當時女兒在學校學習科技,相應之下,我們必須接受。這代表了在

我們第一個孩子九歲時,科技進入了我們的生活。最小的孩子在他一會按滑鼠的時候就開始接觸了科技。 儘管最大的跟最小的孩子只相差六歲 (中間還有一個孩子),他們在科技的使用上天差地遠。即便到了今天,已是青少年的他們在面對和使用科技上相差甚遠。世代差異在這個例子裡並非二十到二十五歲的距離,而是五年之差。這也使得跟上科技的腳步——不論是好的壞的——都更加困難。為人父母上一個月才學到的科技,在這個月或不遠的將來就會變得過時。一個今天熟悉的應用程式很快就會被另一個完全沒有聽過的取代。 我的職涯始於一九八二年三月十五日,當時的我加入了維多利亞警隊。如同多數年輕熱心的警察,我熱衷於抓壞蛋。任何壞蛋都

可以,但逮捕犯罪情節嚴重的罪犯尤其能帶給我一股興奮和深切的成就感。那個時候,犯罪發生在現實生活中具體的環境裡。早期的我派駐於費茲洛依,這是墨爾本人口密集區裡一個特別忙碌的的區域。過去人人皆知這裡每平方公里的酒吧比警察機關還要多。這個時候,虛擬犯罪尚不存在,手動打字機仍然普及。 快轉至一九九四年,我派駐於墨爾本北郊區,此區相對新穎且正快速擴展。我是警察學校參與計畫的一員。這項計畫派遣警察前進當地學校,希望與當地兒童建立正向的互動關係及打破藩籬。計畫宗旨在於利用教育防範未成年人犯罪,並積極解決問題,而非消極等待問題發生。當時的我對此充滿熱忱,現在依舊如此。 在執行參與計畫之時,我的網路

旅程也隨即展開。一九九四年二月,我以維多利亞警員的身分首次接獲關於網路霸凌的通報。我依然記得一通來自當地中學八年級課程統籌員的電話,電話中他邀請我到他所在的學校,因為他帶的一群八年級女生需要一些「警察的說法」。 即使到了學校,我還是完全不知道那些女生做了什麼。這位老師開始討論起網路,我以為他只是在閒聊而已。一九九四年的我沒有手機,工作的地方也沒有網路。我更是很少在家上網。接著,他說:「這些女孩在網路上做了些過份的事。」 這是什麼情形?我記得自己回應了類似這樣的話:「這樣做對嗎?」和「這樣很不好!」這些是我當時唯一能想到的話。我甚至不知道這樣的情形可否稱為犯罪。身為警員,更糟的是身為

父母,我完全不了解這個狀況,我當時想著:這是我之後將會面對的事嗎? 時至今日,這件我首次接獲的網路霸凌案,仍是我處理過最嚴重的案子之一。這群女孩其中一人在鬧翻後,想要報復另一個人。加害人(已經沒有更適合的詞語)在成人性愛聊天室發布了一則廣告:「如果你想要免費性愛,請聯絡這個女孩......」廣告更附上了這位她不再喜歡的同學的姓名、住址和電話號碼。她當時無法預見的是這樣的行為對於被害者及其家屬造成的後果:一堆男人上門找尋那位大方提供免費性愛的十三歲女孩。 也因此,被害者的一家人必須暫住在汽車旅館裡。我首次遭遇的網路霸凌案,對我而言,是一項非常困難的考驗。老實說,我根本不知道怎麼處理,

只能盡量見招拆招。我意識到自己應該要學習,於是我開始學習。至今我們仍會看到青少年在網路上做出糟糕的決定,這個現象永遠不會改變,因為他們的認知發展程度將永不及他們的科技能力。因此,我們必須陪伴他們,在一路上提供協助和指引,並準備好在必要的時刻插手處理。身為家長,你的角色並非孩子最好的朋友。 我的教育和研究之路使我能遊歷世界,並前往美國及英國研讀。在澳洲,我是唯二成功獲得英國中央蘭開夏大學兒童網路安全證書的人。學得愈多,我就愈想要學習。對我而言,網路安全顯然會成為澳洲嚴重的問題,如同其他人口更多的國家所經歷的一樣。身為澳洲頂尖網路安全顧問中心——「Cyber Safety Solutions

(網路安全解決方案)」——的主任,我一直在學習和增進對於網路的知識,並將之盡可能分享給更多的人。 重要的是,要讓家長及其他關心與教育青少年的成人都能有正確的工具。每年下來,我平均指導超過七萬名年輕人和上千名家長、教育者、與青少年相關的人士和臨床心理醫師。當我們一起擁抱科技的好處,而非專注於科技是否會成為問題,大家才能受惠。最重要的是,更多的年輕人會因此在網路上更加安全。 這本書是根據我做為警員在網路安全領域多年的經驗,也是根據我做為三個精通科技的孩子的母親所獲得的經驗,並加上我在多國的進修研究經歷。我現在幾乎每天拜訪世界各角落的學校,處理線上安全的問題和教育青少年、老師及家長。

藉由與關鍵線上組織建立的穩固關係,我也提供初期危機管理、意見、和解決方法。我很榮幸能夠被 Facebook 家庭安全中心列為可靠的網路安全專家。 推薦序 遏止兒童色情犯罪,我們都在同一條船上 雖然擔任婦幼組檢察官已經是多年前的事情了,但是有一個案件至今仍然令我印象深刻,就是一位有戀童癖的男子對其他無辜的男童、女童所犯下的性侵、強拍裸照的案件。為了避免將該男子的真實姓名顯現出來,我就稱他為A男。 民國八十六年當A男年僅十七歲時,他積極前往國小擔任交通導護義工,以獲得接近孩童們的機會,他先跟一群小男生混熟,取得信賴後就順勢邀請他們到住處打電動,幾次下來,當男童及家長們漸漸放下

心防後,A男家就成為男童們課後照顧的好去處,然而純真的小男童們萬萬也想不到,這位平日對他們照顧有加又提供電動給他們玩的大哥哥,竟是一位想要侵害他們的人。 猶記得當我要訊問其中一位受害女童時,雖然花了很多時間與女童建立信賴感,並且有社工人員陪同,但她仍然無法說出當時被害的情節,從頭到尾只是一直不斷的哭泣、流淚,看著她悲傷的樣子,我怎麼也無法再問下去了,我相信她在被侵害的當時一定受了很大的創傷,而不願意再去回想…… 我看著從A男電腦中搜出該名女童當時被強拍裸照,女童緊閉雙眼及嘴唇的的害怕表情,相信這樣的證據已足以讓法官對A男為有罪的判決。 這次A男被法院判處應執行有期徒刑四年六月

,並應於刑之執行前施以治療至治癒為止,但最長不得超過三年。法官以為這樣就能遏止A男再犯,然而就在A男出獄不到一年,他又如出一轍地對信賴他的孩童下手,所不同的是,這次A男利用社群網站 Facebook 為跳板,他先以假名建立一個粉絲專頁,專門協助想從事表演的孩童們去試鏡,由於社群網站傳播的效力,讓A男輕易就吸引眾多家長們將孩童交給他去參加各種試鏡演出,甚至在外過夜,A男並再度得以接近孩童們,且一如往常地對孩童們強制猥褻、性侵、強拍裸照。這次被查出的受害者有七位,由於A男有多次前科紀錄,一審法官判處A男應執行有期徒刑十一年,該案迄今尚未確定。 兒童色情一直是聯合國關注的議題,聯合國在一九八九

年十一月二十日的會議上通過《兒童權利公約》(Convention on the Rights of the Child),於一九九零年九月二日生效,這是首條具法律約束力的國際公約,並涵蓋所有人權範疇,以保障兒童在公民、經濟、政治、文化和社會中的權利及兒童的生存和全面發展,使其免受剝削、虐待或其他不良影響。 而我國業已透過制定《兒童權利公約施行法》予以國內法化,相關法制規範亦漸漸趨於完備,然而關於此種以網路犯罪手段而影響兒童身心發展之犯罪手法,仍待制訂更完備及具體可行之法律以利案件之偵查。 在相關法制尚未完備及偵查工具無法處理之時,最好的方式就是學習如何防範於未然。筆者以自身之辦案經

驗及為人母親的心境,深入淺出地介紹各種網路犯罪的態樣,並教導因應之道,對於家中現正有經常流連於網路世界孩童之父母而言,無異是提供非常寶貴而實用的教戰手冊。除了書中表列的有些國外慣用語,與臺灣時下年輕人使用者並不相同,然而關於如何處理網路霸凌、了解孩子們在每一個送出自拍裸照下的瞬間情境及後續如何持續掌握最新資訊等面向,均提出非常詳細的說明,相信此書的出版必能大幅降低孩童們受到不當侵害的可能性,對國家社會大有裨益。 黃珮瑜(現任臺灣臺北地方檢察署主任檢察官) 推薦序 教養觀念跟上時代潮流,網路世界化險為夷 要做一個稱職的爸媽,我們這一代的問題更多、挑戰更大、擔憂也更深。幸好,這本《網路

失控:情色勒索、網路霸凌、遊戲成癮無所不在!孩子的安全誰來顧?》,適時地成為這一代父母的指導手冊,讓我們懂得如何有效地面對小孩子的3C依賴以及資訊爆炸的數位學習時代。 無所不在的網路以及隨手可得的資訊,雖然讓現代小孩具備前所未有的優勢,卻也暴露在無法想像的風險!霸凌、網路沉迷成癮、情慾探索、性犯罪等等,許多問題在家長還沒搞清楚之前,就已經找上了小孩。 二零一九年十月十四日,韓國藝人崔真理(雪莉)因為長期網路霸凌而發生自殺悲劇。台灣國健署二零一九年最新調查,有四分之一的國中學生在過去一年內曾經認真考慮自殺。手機的普及只是讓霸凌問題越來越嚴重。當爸媽意識到小孩已經嚴重網路成癮時,貿然奪

走手機也已經釀成好幾起悲劇。現代的父母們不容易理解,手機其實已經是串連起青少年世界的所有重要聯繫。問題在於為何小孩子會一路走到這個地步?為何父母在過程中都沒有適時地介入管理?為何沿途都沒有察覺小孩一步步地走入困境? Facebook跟Instagram註冊帳號必須年滿十三歲,換句話說,現在很多國一以下的學生,根本不應該上Facebook,更不應該在Instagram上放一大堆有的沒有的照片。至於LINE在台灣雖然沒有年齡限制,但是LINE在日本,對未成年用戶實施多項限制,包括無法搜尋未成年用戶帳號以及更嚴格的隱私設定等。如果連社群網站經營者都不希望你的小孩成為他們的客戶,有什麼理由我們要

放任小孩盡情沉迷在網路世界? 無論在澳洲、歐美還是台灣,作者苦口婆心提醒所有家長:在網路世界中,千萬別低估男童面臨的風險與傷害。台灣長期輕忽男童遭遇到的性犯罪,但是這本書舉出了許多的實際案例,包括男童遭誘騙裸照、恐嚇勒索以及其他的性犯罪。 無論是新手爸媽或是資深父母,這本書都是很好用的教科書或使用手冊。作為父母親,我們必須勇敢的擔負起自己的責任,用理性與善意跟小孩溝通對話,找出一個適合自己家庭的模式。現代父母千萬不要輕易讓位退場,千萬別讓手機取代家長,千萬別讓網路成為小孩的保姆與最大精神寄託。 陳信聰(公視有話好說製作人兼主持人) 對任何父母來說,只要想到孩子竟然會考

慮拍攝自己的裸照就讓他們極為擔憂。再想到這張照片已經拍下來傳到網路上,並會在那裡永遠留存,這樣的感覺簡直就是可怖至極。多年來處理這樣問題的經驗所教給我的是,非常難找出最可能會做這樣事的孩子。會這麼做的孩子並無特定類型。如果施加的壓力持久不變,所有的年輕人都可能對這樣的壓力低頭。這樣的事通常會發生在平常判斷力良好的孩子身上,他們行為端正,在學校從不惹麻煩。這樣的事情一旦發生,對家長和老師而言將是晴天霹靂。我無法告訴你我已經和苦惱的爸爸媽媽通話過多少次,他們告訴我:「我從來不相信他們會做這種事」或「他才十一歲」。多數家長在這個時刻會感覺自己遭受悲慘的失敗,並相信一切都是他們的錯。雖然這是正常反應,

但為此怪罪自己並無益處。你必須了解,對於很多孩子而言,拍攝和傳送裸露自拍都是瞬間的決定,這是在某些情況下無法阻止的。你可以盡力而為,但在某些時候,你的孩子還是會做出具有負面影響的決定。這就是其中一種情況。令人擔憂的是,拍攝和傳送裸露自拍不限於青少年。有些小學孩童也會做。他們為什麼這麼做?從我豐富的經驗來看,有四個主要答案:●調情或作為一段感情關係的一部分●對壓力的回應●被性犯罪份子性誘拐●低級趣味(年輕孩子覺得拍粗魯的照片很好笑)情色簡訊是什麼?情色簡訊或傳送具色情內容的訊息指的是傳送露骨性內容的電子訊息、照片或影片,主要在手機之間傳送,但可藉由網路應用程式,像是 Instagram、Snap

chat、Kik 或社群網路軟體。青少年已不再用「情色簡訊」一詞,他們比較喜歡的詞是裸照、裸露自拍照、露奶照或屌照。現今的孩童接觸著各式各樣的情色圖像、歌曲中的詞句、影片、電影、網路和廣告。許多年輕的流行明星傳播著和性相關的內容,促使了易受影響和脆弱的年輕人感到這樣是主流且完全可以接受的行為。當然,實情是完全相反,但孩子通常只會在事件過後了解到這件事。一名母親告訴我以下的困境。她十三歲的女兒給她看了一張很熟的朋友發布在 Instagram 上的照片,這個朋友也十三歲。照片照的是脖子以下,這個年輕的女孩穿的是非常裸露的內衣,姿勢極度撩人。附加的評論寫著:「我終於他 X 的超愛自己的身體,我不在乎

你們這些 X 貨怎麼想!」

社群媒體主題偵測配合情感分析-以日本、韓國旅遊為例

為了解決中學生網站刪除帳號 的問題,作者宋元凱 這樣論述:

隨著大眾對於旅遊興趣日益升高,根據觀光局2018年資料呈現,在東亞區的日本、韓國是旅客最喜歡去旅遊國家的前五名。其中出國旅遊景點是民眾的重要選擇,資訊快速成長,旅遊業者對於旅遊資訊以導遊訪談與問卷的方式取得景點資訊評價,但卻沒有善盡使用至今流行的網路社群中的評論,網路言論都是民眾對於旅遊前置準備的重要文獻資料,故從網路輿論對民眾進行調查。本研究將對旅遊文章的討論平台分別為PTT和Dcard日、韓的旅遊討論區,但旅遊貼文與評論中包括許多無用的雜訊,所以將貼文與評論依照四季去劃分處理,進行資料整理成為實驗資料庫,並結合主題偵測與情感分析,將呈現地點和旅遊情感趨勢分析,以推薦旅行社提供旅客快速了解

旅遊地點的評價,能夠更加快行程的排程。

臺灣中小學生社群網站隱私行為:以保護動機理論探討其相關因素

為了解決中學生網站刪除帳號 的問題,作者周慧蓮 這樣論述:

社群網路已日漸深植個人生活,各種應用平台雖以資訊分享為訴求,卻也內建數種隱私保護機制以防止使用者上傳的資訊遭人濫用。此一看似衝突的機制,讓社群網路成為研究隱私行為的絕佳場域。其中,「臉書(Facebook)」號稱為臺灣地區國人使用市占率最高的社群網路。雖然臉書限制使用者年齡須為十三歲以上,但是根據過往研究指出,不少年幼學生會謊報年齡、透過家人或朋友的協助而註冊臉書,並進而使用之。中小學生之身心發展未臻成熟,一方面容易被網路上新奇的事物所吸引,另一方面卻不能完全分辨是非黑白,亦無法熟稔各種線上保護機制。因此,影響中小學生於社群網站所採取之隱私行為的因素便有探討的必要性。瞭解影響中小學學生於社群

網站上所為的各種資訊隱私行為之因素,有助於各教育單位預防或糾正學生的不當網路行為,亦可作為設計相關教育訓練的參考。保護動機理論(Protection Motivation Theory)(Maddux & Rogers, 1983; Rogers, 1975; Rogers, Cacioppo, & Petty, 1983; Rogers & Mewborn, 1976)可以做為理論基礎,探討影響中小學學生於社群網站上所為各種資訊隱私行為的因素。保護動機理論源自恐懼訴求(fear appeals),應用起源於社交健康領域,例如戒菸行為或食用健康食品。傳播者企圖透過傳遞特定訊息使行為人知覺到易受

傷害性(perceived vulnerability)和嚴重性(perceived severity),藉此降低行為人原有的問題行為意圖。傳播者傳遞訊息時通常會提出建議行為,藉由倡議建議行為的有效性(response-efficacy)以促使行為人採用該建議行為。保護動機理論立基於恐懼訴求的基本結構,再加入行為人自覺實踐建議行為的自我效能(self-efficacy)、建議行為的實踐成本(response costs),共同預測行為人的行為改變意圖。保護動機理論目前已被應用於不少資訊安全與線上隱私領域,包括實驗研究與問卷量化分析。過往在資訊安全或隱私保護的領域中,以學校場域為研究背景並以保護

動機理論進行實驗研究的文獻,多以美國大學生為施測樣本。總結而言,研究結果顯示,操弄恐懼訴求的傳播訊息,多能提高受測者的易受傷性、嚴重性以及反應效能感知。但是,由於實驗操弄變項並不是教育受測者如何實踐隱私保護行為,因此自我效能的感知不一定會被提高,遑論受測者對反應成本的感知。至於以保護動機理論進行問卷量化研究的文獻,填答樣本雖仍以大學生為主,但已不再侷限於美國地區的受測者。近年來也陸續出現幾篇以中學生為受測樣本的問卷量化研究,至於以小學生為問卷施測樣本的研究,則付之闕如。過往的問卷量化研究,多數雖和實驗研究相同,以保護性行為(protective practices)做為探討的依變項,如安裝防毒

軟體或個人化網站的隱私設定,但近年來已出現少數文獻以問題行為(problematic practices)做為探討的依變項,常被探討的問題行為有線上自我揭露行為或帳號密碼共享行為。如前所述,由於社群網站的獨特機制,可能造成使用者一面進行隱私保護行為(如配置個人化網站的隱私安全設定),但卻一面洩漏個人隱私(如不時地發文或打卡)。保護性行為的增長並不完全意味著問題性行為的減少。因此,社群網站上的隱私行為,不論其為保護性或問題性行為,有其共同探討之必要性。本論文係以「涉及臺灣中小學生社群網站(臉書)隱私行為的因素」為研究主題,主要研究問題包括中小學生的臉書使用盛行率、中小學生的臉書隱私行為現況、涉及

臉書隱私行為的因素,以及性別與學段差異。本研究透過民國106年教育部「中小學資訊素養與倫理推廣計畫」團隊對全臺灣中小學生進行多階段抽樣與問卷調查,試圖了解目前臺灣中小學生的社群網站(臉書)資訊隱私行為,透過統計分析得知學段差別(國小、國中與高中)與性別差異。抽樣方式以回收2700份有效問卷為目標,依照各個縣市各學段的學生比例以及各縣市的班級平均學生數決定每個縣市所需抽樣的班級數。團隊先將臺灣地區各級學校編號,透過電腦隨機選號,再以電話接洽該學校,說明問卷調查的目的與方式,待對方接受後,原則上每個學校各年段再由校方自行抽選一個班級填答問卷(亦即,國小學校提供四、五與六年級各一班;國中提供一、二與

三年級各一班;高中提供一、二與三年級各一班)。每一個學生的問卷係以個別信封包裝,再將整班問卷一併放置於紙箱寄送至學校。遇有學校不願意協助問卷調查者,團隊再行電腦隨機抽樣,繼續接洽該縣市的其他學校,至該縣市同意填答學校已達預計抽樣班級數為止。實際執行之抽樣校數,於國小段114班、國中段105班與高中段91班,總共寄出13470份問卷,收回2761份問卷,問卷回收率為20.50%。為確保學生隱私與個人自主權,此一問卷調查除了經過交通大學人體與行為研究倫理委員會審查通過,並採不記名方式且無提供獎勵機制,學生採自願填答制,學校雖同意協助發放與回收問卷,學生及其家長仍可拒絕填答,遇有疑義時亦可直接接洽團

隊連絡窗口。本次調查,針對各縣市學校雖採隨機抽樣,於取得校方初步同意後進行問卷調查。由於填答對象係以班級為單位,同一班級內的學生便不具樣本獨立性,班級同學的感知與社群網站隱私行為可能受到同儕的影響而具有一定程度的相依性;於是本研究在採用結構方程模式(structural equation modeling)進行路徑分析探討涉及保護性與問題性隱私行為的因素之際,亦考量樣本的相依性。根據不同的研究問題特性,透過樣本誤夾心方差估算法(sandwich standard error estimator)或多層次結構方程模式分析方法(multilevel structural equation mode

ling),消弭樣本相依性的問題,以求得更精確的統計估計數值與顯著性。此外,本研究橫跨國小、國中與高中三個學段,為了進行各學段學生的隱私態度與行為之比較,本研究亦以取得問卷構念的量測衡等性(measurement invariance)為前提要件,待衡等性確認後,再比較各學段或不同性別學生的感知與行為差異。根據問卷統計結果,將近60%的國小學生,大約95%的國中與高中學生有使用臉書之習慣。由於本研究旨在探討涉及中小學生社群網站隱私行為之因素,因此僅針對具有臉書使用習慣的2368份學生問卷進行後續的統計分析。在刪除部分不適合的題項後,由統計分析結果得知問卷具備良好的信效度,問卷構念在各學段與不同

性別的學生間亦具有量測衡等性。分析結果發現,中學生的隱私行為有性別差異;男生較女生常進行問題性隱私行為(如不限制社群網站發文的觀賞權限),男生較女生少進行保護性隱私行為(如配置社群網站的隱私安全設定)。但在國小學生中,各類隱私行為並未顯現統計上的性別差異。保護動機理論包含五個構念:「易受傷害性」、「嚴重性」、「自我效能」、「反應效能」與「反應成本」。考量學生的認知能力有限,僅將「易受傷害性」與「嚴重性」納入國小學生的問卷施測。國中與高中學生的問卷施測,雖然原本包含五個構念,但「自我效能」與「反應效能」構念相關性太高,造成問卷缺乏區別效度(discriminant validity)。本研究遂刪

除「自我效能」構念,僅以其他四個構念進行國中與高中學生的後續統計分析。在各個學段的學生問卷統計分析中,「易受傷性」與隱私行為的關連性未如理論所示的方向一致。原始理論說明當行為人感知隱私愈容易受到傷害時,愈不會進行問題性行為;但是本研究統計分析結果的解讀是,常進行問題性隱私行為的學生相應地感知到較高的隱私易受傷害性。本研究推論此一差異的起因是原始理論係由實驗設計導出,但本次研究以問卷調查為主,因此不具因果關係的方向性。「嚴重性」是個相對穩定的關聯因素。在各學段的學生樣本中,均可顯現高嚴重性感知對應學生進行較多的保護性行為與較少的問題性行為。「反應效能」與「反應成本」兩個構念,僅針對國中與高中生樣

本進行施測。其中,「反應效能」在高中生樣本中出現顯著關聯:認為反應效能高的高中生,會進行較多的保護性行為與較少的問題性行為。「反應成本」則是在國高中生間均與問題性行為呈正相關。一般而言,國高中學生會進行問題行為者,多認為實施建議行為的成本過高。然而,反應成本在國高中生間,均與保護行為無顯著相關。隱私涉及主觀判斷,不見得有對錯可言。本文所謂的問題隱私行為也並非全然不可接受,但是可能因此產生對他人、對自己的高風險。本研究冀望透過上述關於隱私行為的相關因素探討,提供教師設計隱私教材的參考方向,可以教育學生理解放棄隱私的利弊得失,讓其於充分理解後做出保護自身隱私程度的選擇,以及具有尊重他人隱私的同理心

。綜合上述統計分析結果,本研究建議設計隱私教材時有以下幾點可以參考。其一,針對各年齡層的學生,均可強調隱私侵害的嚴重性,並將課程連貫性納入考量。強調嚴重性可讓學生意識到網路隱私問題,藉此讓學生多進行保護性隱私行為,少做問題性隱私行為。其二,本次研究結果發現學生感知到的建議措施有效性(亦即「反應效能」)可以促使高年級生多做保護性行為與少進行問題性行為。因此建議可針對「反應效能」差異化設計國中與高中的隱私教材:國中教材可以教授基本的隱私保護技能,例如使用公用電腦時確實登出各種網路服務,並提醒學生「登出動作」之時間成本極小。而高中教材則以教授學生各種隱私保護措施,並強調其應付隱私侵害的有用性,例如教

導並說明社群網站上各個隱私安全設定的設定方式與用途所在。高中教材在教授學生各種保護技能的同時,仍要避免造成學生的時間精力負荷,以可讓學生容易取得且簡易上手的保護技能為主,譬如確實執行隱私安全保護設定等。最後,性別差異在國中階段特別顯著,因此建議國中年段的教師可以多注意男學生的網路隱私行為。本研究採用臺灣中小學生為調查對象,樣本具代表性,針對同班或同校同學的相依性,亦透過不同統計方法予以消除,因此研究結果具一定程度的推論性。研究結果可用以了解臺灣中小學生的資訊隱私行為態樣,以及相關涉入因素,有助於各教育單位預防或糾正學生的不當網路行為。同時,藉由一次性收得國小、國中與高中學生樣本,本研究所進行的

學段比較與性別差異分析,亦可作為設計連貫性教育訓練的參考。本研究以臉書做為社群網路的主要場域,但隨時代變遷與科技進步,臉書亦有被其他社群網站平台取代的可能性。中小學生的網路行為何其多,尚包括線上遊戲與多媒體分享等。任何網路活動上的隱私行為,均可作為未來研究主軸。此外,建議未來要編寫適合中小學生填答的保護動機量表時,或可刪除易受傷性構念改為隱私受侵害的先前經驗,並以自我效能取代反應效能等,以探討涉及網路隱私行為的相關因素,期能提供教材設計更為明確的方向。

想知道中學生網站刪除帳號更多一定要看下面主題

中學生網站刪除帳號的網路口碑排行榜

-

#1.[鴉ぴえろ]轉生公主與天才千金的魔法革命04([email protected] ...

沒有帳號?註冊 · 輕小說, 大小姐, 百合, 純愛. 回覆中加入附件並不會使你增加 ... 如果重複性登入後自動登出,請先刪除所有Cookie和舊網頁再登入。 使用 ... 於 www.eyny.com -

#2.贈票:韓國恐怖電影《雉岳山怪談》邀請你一起來驚嚇!

... 網站發嚴正聲明反擊,指責對方嚴重不實地抹黑佢! 日前,邵子風喺社交 ... 去年,因爭取推翻髮禁的中學生林同學在《自己人》受訪,令節目惹來保守派 ... 於 hk.yahoo.com -

#3.中學生網站- 圖書館- 行政單位

中學生網站 · 一、閱讀心得如何投稿 · 二、小論文如何投稿 · 三、參賽後可以取消參賽嗎? · 四、可以刪除投稿作品嗎? · 五、作品點選刪除之後作品會消失嗎? 於 www.ccsh.ptc.edu.tw -

#4.109學年度全國高級中等學校小論文寫作比賽

各校承辦處室輔導該校學生,確實完成註冊並已將帳號開啟。 所有投稿學生均需在 ... 進入中學生網站後台管理端,刪除有下列問題的檔案:甲、無法開啟或有亂碼之作品 ... 於 news.idea-show.com -

#5.110學年度全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽實施計畫

七、 投稿參賽步驟請參閱中學生網站「閱讀心得專區」- 「投稿參賽方式」. 說明。 八、 閱讀心得作品於投稿完成後、競賽截止之前,可進行刪除或修改文章. 重新投稿作業。 於 lib.cksh.hc.edu.tw -

#6.中學生網站

說明、 若學生或老師的帳號密碼忘記了,中學生網站未開放個人修改密碼,管理人需於後台幫使用者「重設新密碼」,讓使用者以新密碼登入網站。 步驟一、 管理人以個人帳號、 ... 於 www.ccivs.cyc.edu.tw -

#7.圖書館| 中學生網站投稿操作

請先開啟中學生網站>>點選閱讀心得或小論文 ***點選我要投稿(如下圖)**填寫頁面中資料、投稿文章內容等資料>>儲存(如下圖)***再於作品右方按下投稿即 ... 於 www.ravs.ntct.edu.tw -

#8.全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽」實施辦法

( 六)作品於投稿完成後、競賽截止之前,可進行刪除或修改文章重新投稿作業。 ※詳細 ... 四、如何投稿,詳見:『中學生網站-常見問題-如何投稿』。 (一)首次投稿學生請 ... 於 www.sanhsin.edu.tw -

#9.中學生網站帳號註冊申請及小論文上傳全攻略

一、中學生網站帳號註冊. 1. 先進入中學生網站:http://www.shs.edu.tw/. 2. 點選 ... 解決步驟:(1)請先回中學生網站的首頁,以剛剛申請的帳號. 試著登入系統,若出現「您 ... 於 dsshlib.weebly.com -

#10.消費者委員會

消委會網站內容包括「消費全攻略」免費文章任您睇、「格價工具」免費「格」盡超市及油價、《選擇》月刊訂戶專享產品測試及服務調查報告之全文內容,以及嶄新「篩選 ... 於 www.consumer.org.hk -

#11.中學生網站刪除帳號 :: 全國各校統一編號資料庫

個人資料、處理或利用;(5)刪除帳號資料,但不包含作品資料。如欲行使上述權利,可洽中學生網站主辨單位(或總管理學校[email protected]連絡 ... 於 schoolun.iwiki.tw -

#12.商業周刊- 商周|先進觀念.輕鬆掌握

全台最有影響力財經雜誌《商業周刊》網站,每日更新最新「經濟、焦點、國際、職場、財經、生活」等深度報導文章。幫你掌握國家經濟時事、分析國際大事、財經洞察、管理 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#13.註冊相關問題

填寫註冊資料:依照相關欄位填寫,填寫完畢後點選「確定」送出。 帳號請輸入Email,此為之後登入的帳號。 密碼設定須含英文大小寫、數字及符號。 於 www.shs.edu.tw -

#14.VLE 計劃 |

... 中學生小學生家長人才招募聯絡我們服務承諾教城電子報. 版權所有© 2023 香港教育城有限公司. 私隱政策聲明服務條款版權及知識產權政策免責聲明促進種族平等政策無障礙網站 ... 於 www.edcity.hk -

#15.網路上關於中學生網站帳號註冊-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...

2022中學生網站帳號註冊討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找中學生網站怎麼註冊,中學生網站忘記密碼,中學生網站進不去在Instagram影片與 ... 於 study.gotokeyword.com -

#16.105 學年度全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽實施計畫

1060315 梯次中學生網站獎. 狀印送與經費統整相關業務. 國立新化高中陳江海主任. 拾貳、本實施計畫經教育部國民及學前教育署核定後實施。 Page 7. 105 學年全國高級中等 ... 於 www.hn.thu.edu.tw -

#17.國立嘉義高商| 校內資安訊息

... 帳號於畢業後半年刪除,學生可於畢業後自行轉移相關資料因Google政策改變,帳號的硬碟容量己有限制,請同仁務必清查自己帳號使用情形,刪除 ... 中學生網站 · 青春博客來閱讀 ... 於 www.cyvs.cy.edu.tw -

#18.如何管理密碼

登入中學生網站。 · 點選右上角的登入者姓名。 · 於左方點選變更密碼。 · 輸入原密碼、新密碼及確認密碼後,點選「確定」。 · 完成後系統將自動登出,請重新以新密碼登入。 於 www.shs.edu.tw -

#19.2018 106 學年度全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽

... 帳號、密碼等參賽相關問題,煩請直接聯繫各校承辦處室負責人員,各校依其網站管理 ... 中學生網站後臺刪除該作品。參賽學校於截稿後10 日內,透過校內篩選機制自行控管 ... 於 bhuntr.com -

#20.高中代码查询. 中學生網站帳號註冊申請及小論文上傳全攻略usx

... 刪除cookies 用IE Chrome都開不了上其他學校網站也沒問題我後來. 適合所有中學生及初學者的Online Judge 系統. RF (Restricted Function): 表示使用了 ... 於 omye.gosiastrzalek.pl -

#21.圖書館全國中學生網站次小論文得獎名單桃園高中 - Chase1

中學生網站進不去- 中學生網站刪除帳號在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ... 於 www.chase1.online -

#22.【中學生網站】閱讀心得&小論文寫作比賽

九、 參賽作品於投稿完成後、競賽截止之前,可進行刪除或修改文章重. 新投稿作業。 全國高級中等學校讀書心得寫作比賽參賽作品格式規則說明及範例. 中學生 ... 於 bwgb.jardignois.fr -

#23.全國高級中等學校小論文寫作比賽

1. 進入中學生網站後台管理端,刪除有下. 列問題的檔案:. 甲、無法開啟或有亂碼之作品。 乙、投稿作品之封面格式不符規定(有. 插圖、或未自成一頁、或內容不齊. 全)。 丙 ... 於 www.sivs.chc.edu.tw -

#24.109學年度全國高級中等學校小論文寫作比賽實施計畫

小論文投. 稿. 1. 各校承辦處室輔導該校學生,確實完成註. 冊並已將帳號開啟。 2 ... 至中學生網站後臺刪除該作品。參賽學校於截稿後依表訂時間,透過. 校內篩選機制自行 ... 於 www.smvhs.kh.edu.tw -

#25.李老师不是你老师(@whyyoutouzhele) ...

李老师不是你老师. @whyyoutouzhele. 投稿邮箱[email protected] 投稿前请先确保事件真实,经过详尽,图文清晰欢迎赞助,帮助这个账户继续运营下去: ... 於 twitter.com -

#26.解說式─刑事實體法典 - 第 352 頁 - Google 圖書結果

... 中學生入侵總統府網站事件,現行法並無處罰依據,成為電腦網路犯罪規範上的一大漏洞 ... 刪除之情形下,該二行為自應分論併罰。公訴人認被告所犯上開二罪係以一行為所觸犯 ... 於 books.google.com.tw -

#27.愛之巢穴v1.89(PC@繁中@[email protected]) - 遊戲下載區(上傳 ...

沒有帳號?註冊 · 1 · 查看全部評分 · joy33533 · https://www.twitch.tv/olie8520 ... 如果重複性登入後自動登出,請先刪除所有Cookie和舊網頁再登入。 於 www.eyny.com -

#28.莱特光电:如何应对与京东方之间商业合作技术迭代风险?

新中国成立之后,何应对面对国内落后的社会生产力与人民群众对物质文化日益增长的 ... com/browse/TextNow帐号购买-TextNow帐号出售-3元自动发货xjzy99.com,id6=MsN3 ... 於 5lfsj.inova-inc.com -

#29.网络流量安全分析-工作组异常_NetInside

... 网段,这样可以有效的保护本网段内的服务器不受此类攻击。 网络安全技术 ... 删除加密文件夹,以此来造成文件夹数据的丢失。EFS加密可以对于NTFS卷上的 ... 於 blog.csdn.net -

#30.108學年度全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽實施計畫( ...

各校負責人員,依規定填寫正確資料,完成登錄會員註冊程序,若. 未收到回訊、忘記帳號、密碼等參賽相關問題,煩請直接聯繫各校 ... 請學校逕至中學生網站後臺刪除該作品。 於 shslc.ltsh.ilc.edu.tw -

#31.吳亦凡- 維基百科,自由的百科全書

5月4日,受邀至央視《築夢新時代——2018「五月的鮮花」全國大中學生文藝會演》上演唱,同時榮獲年度「五月的鮮花」優秀青年演員之稱號。 5月15日,吳亦凡工作室公布新 ... 於 zh.wikipedia.org -

#32.SSNI-024女中学生强壮拘束拘束无抵抗力的痴汉久桥

注册帐号. 首页 看过 喜欢 消息 扫码. 赞0; 踩0; 喜欢0; 分享; 下载; 举报. 点击下面的按钮 ... com 删除。 This website prohibits child pornography. Report email: qinav ... 於 www.jieav.com -

#33.中學生網站

已上傳或已投稿作品在該梯次比賽截稿前,只要按「垃圾桶」鈕,. 即可將上傳作品刪除。 於 www.tksh.ntpc.edu.tw -

#34.111學年度全國高級中等學校小論文寫作比賽實施計畫

交者,請學校逕自中學生網站後台刪除該作品。 (二)學校在確定投稿篇數後,請於 ... 未收到回訊、忘記帳號、密碼等參賽相關問題,煩請直接聯繫各校. 承辦處室負責人員 ... 於 www.mssh.matsu.edu.tw -

#35.圖書館| 心得比賽實施計畫 - 國立臺東高級商業職業學校

... 帳號、密碼等參賽相關問題,煩請直接聯繫各校承辦處室負責人員, ... 中學生網站後臺刪除該作品。參賽學校於截稿後依表訂時間,透過校內篩選機制自行控 ... 於 www.tscvs.ttct.edu.tw -

#36.小論文及閱讀心得

1.各校承辦處室輔導該校學生,確實完成註冊並已將帳號開啟。 2.所有投稿學生均須在 ... 1.進入中學生網站後台管理端,刪除有下列問題的檔案: (1) 無法開啟之作品 ... 於 www.htbs.org.cn -

#37.- 中學生網站

... 刪除帳號資料,但不包含作品資料。如欲行使上述權利,可洽中學生網站主辨單位(或總管理學校[email protected]連絡進行申請。 五、請注意!如拒絕提供本資料 ... 於 www.shs.edu.tw -

#38.注意!! 中學生網站新版上線,請參賽同學與教師務必重新註冊 ...

111年8月24日至111年8月28日新版中網站進行將進行系統維護,不開放帳號註冊作業,造成不便敬請見諒。 **小論文刪除要點提醒:小論文格式規定修改:不得放置封面頁. 瀏覽數 ... 於 tchcvs.tc.edu.tw -

#39.中學生網站讀書心得抄襲 - marenau.fr

... 中學生網站登入國小學校代碼查詢學校代號10碼數字學校代碼大學中學生網站密碼學校機關代碼查詢學校代碼國中中學生網站進不去中學生網站刪除帳號中學生網站 ... 於 marenau.fr -

#40.107學年度全國高級中等學校小論文寫作比賽實施計畫.pdf

1. 切結書(如附件2)一篇(組)簽立一張即可,交由學校留存,未繳. 交者,請學校逕自中學生網站後台刪除該作品。 ... 稿,投稿時須有學生之帳號及資料。 3. 每位投稿學生均需 ... 於 www.ytjh.ylc.edu.tw -

#41.投稿「全國高級中等學校跨校網路讀書會」比賽步驟

... 中學生網站登入帳號;「畢業年」指的是您畢業的年份,請選擇您即將畢業的年份。高 ... 」則可將該作品刪除。 06.若欲將上傳的作品「投稿參賽」,請將滑鼠移至該篇作品的 ... 於 www.hlbh.hlc.edu.tw -

#42.晨讀10分鐘:未來媒體我看見(附閱讀素養題本) - Google 圖書結果

... 網站的設計,那些愛心數、跟隨人數與留言熱度,孕育數位時代的名人現象,或我們俗稱 ... 帳號,避免追隨名人或網紅IG,減少眼睛被閃瞎的傷害,尤其,那些華美虛浮的泡泡糖畫面 ... 於 books.google.com.tw -

#43.中學生網站進不去 - Kupitpravatyt

... 中學生網站的讀書心得沒有趁還在校時去刪掉真是大失策@@ 想請問有板友有在畢業後刪除作品的3.很多網頁 ... 中學生網站刪除帳號在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資源資訊整理 ... 於 kupitpravatyt.online -

#44.中學生網站自即日起暫停新帳號註冊功能

行政公告 · 轉知 · 520 · 因應資安需求,中學生網站將進行系統維護作業,自即日起中學生網站暫停新帳號註冊功能,俟相關作業完成後另行通知。 於 www.zlsh.tp.edu.tw -

#45.全國高級中等學校讀書心得寫作比賽實施計畫

一、所有參賽作品投稿於中學生網站,投稿方式請見「 中學生網站投稿參賽程序」。 ... 帳號、密碼等參賽相關問題,煩請直接聯繫該校圖書館主任或相關處室負責人員,各校依其 ... 於 cweb.saihs.edu.tw -

#46.教育商店| 三星電子香港

Skip to content. 提防虛假短訊:三星請各位消費者提高警覺,慎防冒充三星名義的虛假短訊,以免被騙取金錢及個人資料。 提防虛假短訊:三星請各位消費者提高警覺,慎防 ... 於 www.samsung.com -

#47.日劇《女神的教室》介紹+第1集分集劇情:不了解人心就無法 ...

◎追蹤YES閱和談 獲得新資訊(整理介紹各大影音平台的電影×新劇×綜藝×新番動畫等相關情報),想鼓勵或幫助網站持續經營可以小額贊助 。 ◎文章未經許可不得 ... 於 www.yeswatchandtalk.com -

#48.華為突圍美國科技戰,台灣能幫忙?《彭博》點名多家 ...

在《彭博》詢問矽科宏晟與中國企業的合作細節後,該公司隨即將上述內容自網站刪除。《彭博》指出,由於北京經常武嚇台灣,台灣最重要的科技產業成員卻 ... 於 www.storm.mg -

#49.捌、參賽學生注意事項一、 首次投稿學生請先加入中學生網站 ...

七、 投稿參賽步驟請參閱中學生網站「閱讀心得專區」- 「投稿參賽方式」. 說明。 八、 閱讀心得作品於投稿完成後、競賽截止之前,可進行刪除或修改文章. 重新投稿作業 ... 於 www.ksvs.khc.edu.tw -

#50.騙徒新招!WhatsApp借錢黨激增大學生苦主也被Hack 累 ...

近日不少人墮入「騎劫WhatsApp」新騙局,騙徒入侵事主WhatsApp帳戶後,假扮事主發 ... 要避免黑客入侵,他呼籲市民小心登入WhatsApp網站,並定期清理WhatsApp裝置、社交 ... 於 channelchk.com -

#51.苗縣8所國中小學勇奪全國表演藝術類競賽團體特優獎

... 中學生創作畢業歌曲〈實數〉 民眾驚艷:可出道了. 18:222022/06/15. 生活 ... 違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在 ... 於 www.chinatimes.com -

#52.中學生網站閱讀心得格式下載 - Maxwin303Hoki

在中學生網站上都可以若要下載Word電子檔,需要先註冊、登入帳號後才能下載。 二、投稿至中學生網站 ... 刪除或修改文章重新投稿作業。 九 ... 於 www.maxwin303hoki.online -

#53.中學生網站讀書心得抄襲

... 中學生讀書心得格式情報,依中學生網站規定,上傳作. ... 刪除帳號中學生網站閱讀心得格式中學生網站讀書心得作品中學生網站讀書心得中學生讀書心得範例. 於 billetspectacles.fr -

#54.臺北市立中正高級中學圖書館- 閱讀心得與小論文寫作比賽

1. 如何報名. (1)先至中學生網站註冊帳號【因中學生網站改版,所有師生皆須重新註冊】 ... 1️⃣務必確認「年級」填寫正確,若有填錯,請刪除作品並重新投稿;填錯年級會影響 ... 於 sites.google.com -

#55.112學年度全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽實施計畫

八、 投稿參賽步驟請參閱中學生網站「閱讀心得寫作比賽」。 九、 參賽作品於投稿完成後、競賽截止之前,可進行刪除或修改文章重. 新投稿作業。 於 lib.cksh.hc.edu.tw -

#56.107 學年度全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽實施計畫

如果參賽學校未完成刪除超出之篇數,. 系統會在分區召集學校分配設定評審學校前,自動刪除投稿時間較晚. 之作品。 四、 各校正式參賽作品以中學生網站為準,請各校確認 ... 於 aljh.kl.edu.tw