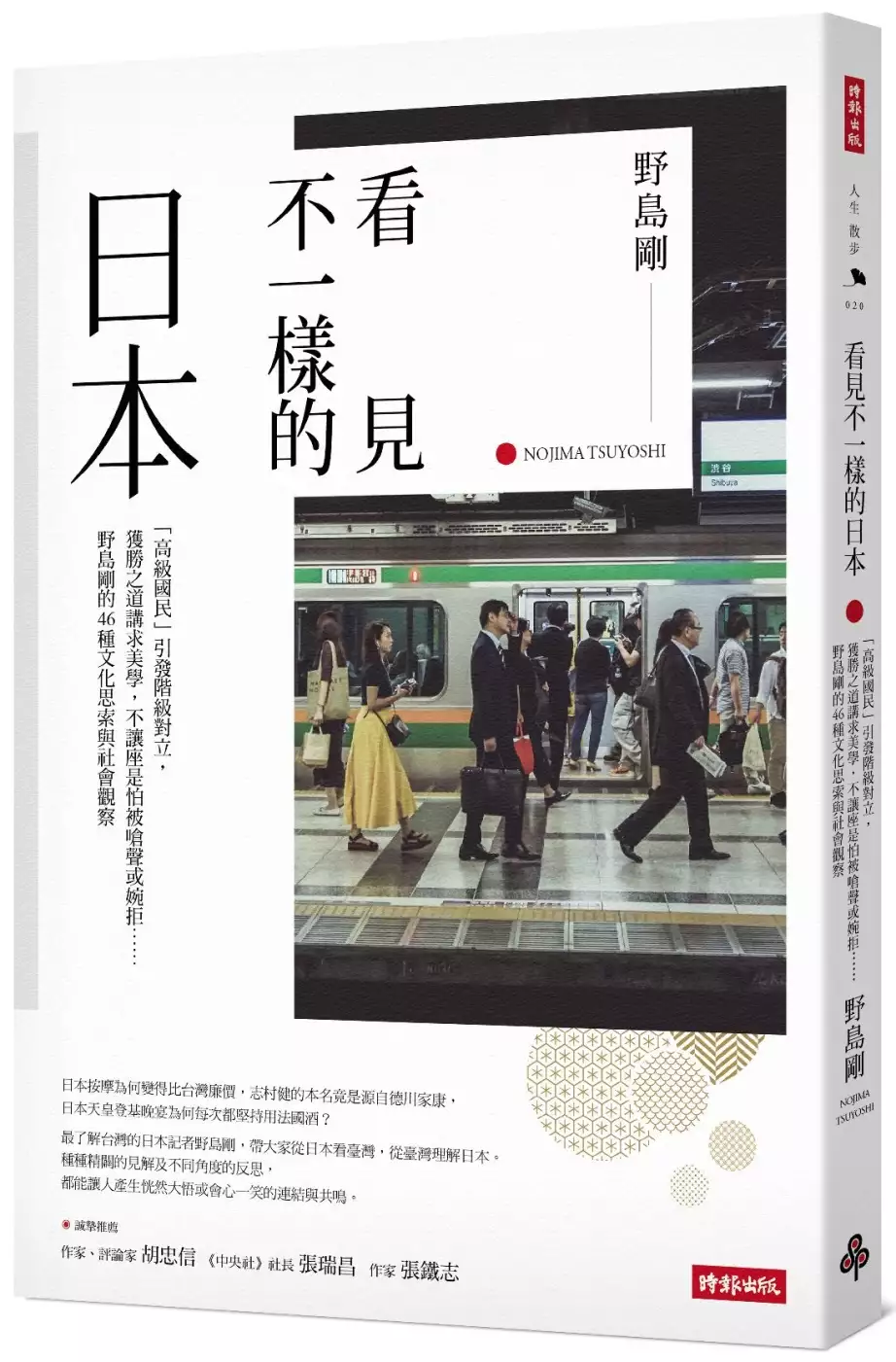

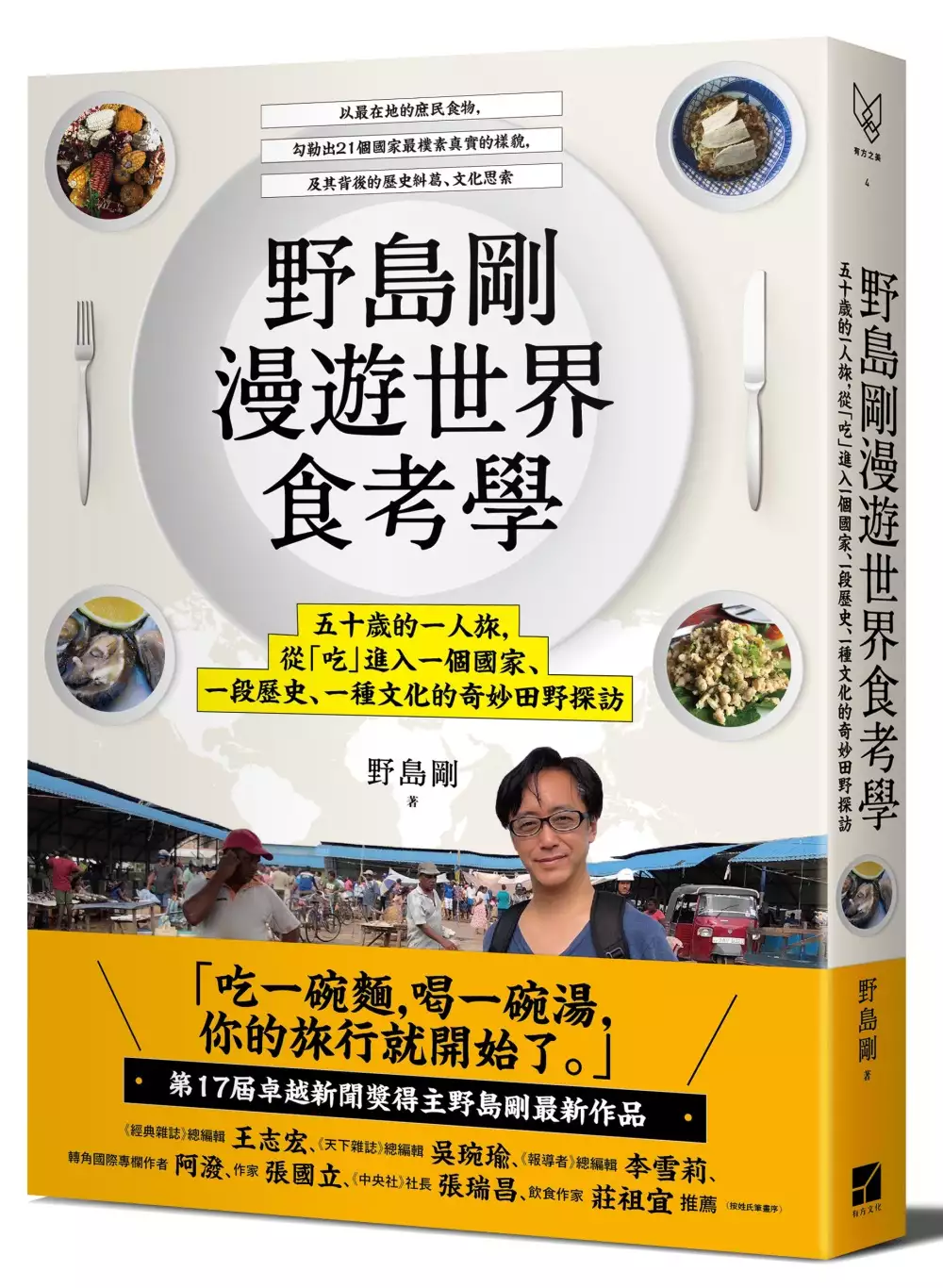

中央社海外特派員的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦野島剛寫的 看見不一樣的日本:「高級國民」引發階級對立,獲勝之道講求美學,不讓座是怕被嗆聲或婉拒……野島剛的46種文化思索與社會觀察【作者燙銀簽名+給台灣讀者的感恩祝福金句】 和野島剛的 野島剛漫遊世界食考學:五十歲的一人旅,從「吃」進入一個國家、一段歷史、一種文化的奇妙田野探訪都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中央社我是海外特派員到銘傳上千學子參與(圖) | 中央通訊社也說明:中央通訊社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座銘傳大學場次10日舉行,中央社董事長劉克襄(立者右3)、銘傳大學副學務長丁明勇(立者左4)...

這兩本書分別來自時報出版 和有方文化所出版 。

國立政治大學 國家發展研究所 李酉潭所指導 簡余晏的 中國威權擴散對臺灣新聞自由之影響 (2021),提出中央社海外特派員關鍵因素是什麼,來自於新聞自由、威權擴散、威權滲透、民主鞏固、銳實力、資訊戰、灰色地帶作戰、認知作戰。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士在職專班 黃介正所指導 郝道揚的 中國海上絲綢之路對馬六甲海峽周邊區域之戰略意涵 (2019),提出因為有 海上絲綢之路、一帶一路、馬六甲海峽的重點而找出了 中央社海外特派員的解答。

最後網站中央社「我是海外特派員」決選輔大新傳占一半 - 輔仁大學則補充:圖說:中央社第2屆「我是海外特派員」活動25日揭曉最終名單,4名學子徐子苓(左起)、張廖永臻、張璦、黃靖貽脫穎而出,將分別前往美國華盛頓、 ...

看見不一樣的日本:「高級國民」引發階級對立,獲勝之道講求美學,不讓座是怕被嗆聲或婉拒……野島剛的46種文化思索與社會觀察【作者燙銀簽名+給台灣讀者的感恩祝福金句】

為了解決中央社海外特派員 的問題,作者野島剛 這樣論述:

最了解台灣的日本記者野島剛,從社會脈絡、文化層面深入剖析, 提出46個令人深思的觀點, 帶大家從日本思維看台灣,也由台灣視角理解日本。 在比賽中,日本人認為「美學」比「勝利」更重要, 志村健的本名竟是源自德川家康, 日本天皇登基晚宴為何每次都堅持用法國酒? 長期來往兩岸三地的資深媒體人野島剛帶大家從日本看臺灣,從臺灣理解日本,在本書中提出46個深度觀察,包括:唐鳳在日媒受寵的理由、日本按摩為何變得比台灣廉價、日本超商的24小時營業會走入歷史嗎……等。種種精闢的見解及不同角度的反思,都能讓人產生恍然大悟或會心一笑的連結與共鳴。 日本人眼中的台灣 日本人來到

台灣旅遊,最常見的行程組合莫過於鼎泰豐的小籠包、故宮的翠玉白菜、還有腳底按摩這三項。其中,按摩受日本人歡迎的理由,是因為台灣按摩師的手藝好,又價格便宜。 但近來,到台灣享受按摩的日本遊客減少了,在旅遊書上介紹的台灣按摩情報,似乎也沒有比以前多,這應該與日本的「價格崩壞」有關吧!日本麥當勞的漢堡從兩百日圓降價為一百日圓,吉野家的牛丼從四百日圓降價為兩百日圓,現在是連按摩價格也砍半了。 不過誰知台灣未來是否會有一天也發生價格崩壞,出現很多五百元按摩店呢? 日本的變與不變 日本過去把追求成長視為理所當然,加班時數愈多,愈覺得企業有在成長。員工也因為感受到「工作的意義」,而

忍受漫長的工時。有些人認為,為了背負工作的責任,就該忘掉薪水,犧牲自己的時間和家庭來努力。 但現在的日本已邁入低成長時代,即便奮力工作,企業不一定會成長,日本經濟也不一定會成長。既然薪水不變,就不用勉強自己用力加班。我們的思考方式,自然會往這個方向改變。 每年,日本認定過勞死的人約兩百位。沒有什麼工作是比生命更重要的了。每個月加班到一百小時,這太荒謬了。我期盼有一天,日本「殘業」(加班)文化絕滅,不會再有任何一個人因為「過勞死」而離世。 日本,原來如此 來到日本的外國人經常會感到困惑,日本人很親切,可是為什麼在電車上就是不讓座。 這跟日本人親不親切無關,而是不喜歡惹

是生非卻又在意他人眼光的日本人,在電車裡面為了不要被認為是正義魔人,心裡不斷掙扎,可是又遲遲開不了口,或者是睜一隻眼閉一隻眼。 搭乘公共交通運輸時,要讓座給老年人或身心障礙者,這是非常理所當然的事。日本人也知道這是正確的行為,但是日本社會對於讓座與否並沒有什麼「約束力」。所以,我行我素的年輕人或是疲倦的上班族,在電車上一看到老年人站在眼前,就裝睡或者是埋首在手機螢幕上,擺明就是不讓座。就算知道他們是裝的,但是周圍的人也都不會說什麼,而且老年人也不會主動說:「年輕人,起來讓座給我這個老人家」。這點就和台灣很不一樣。 「食文化」大解析 大阪曾舉辦一個珍珠奶茶的活動,當時用了在日

本掀起熱潮的珍珠奶茶,製作飲料和料理。黑糖珍珠奶茶、珍珠花生湯這些還好,但甚至還推出了珍珠水餃、麻婆豆腐珍珠飯、珍珠鹹酥雞之類的料理。 網路上,台灣人的反應很有趣,像是「日本人不要玩食物好嗎」、「快點住手……珍珠不是這樣用的」、「珍珠鹹酥雞是怎樣啦,不要亂搞好嗎」……。我的感覺也是「太離譜了」。但是冷靜一想,正因為是日本人,才會嘗試不同的方式來料理珍珠吧。在台灣也有很多令日本人感到不可思議的壽司,還會在飯上放著肉鬆跟皮蛋,許多日本人也對此懷抱疑問。 但我還是希望在日本做「台灣味」料理的人,盡量做到跟台灣道地的味道相近。 ★每本書皆附有作者印刷燙銀簽名+給台灣讀者的感恩祝

福金句 誠摯推薦 作家、評論家 胡忠信 /《中央社》社長 張瑞昌 /作家 張鐵志

中國威權擴散對臺灣新聞自由之影響

為了解決中央社海外特派員 的問題,作者簡余晏 這樣論述:

威權政體利用民主國家多元開放特質,以各種途徑滲透影響新聞自由。例如中國過去透過代理人操控台灣媒介,現在則已直接掌控媒介、記者、網紅等的產銷生態體系。發動者透過媒介、內容農場、粉專、酸民、機器人擴展影響力,傷害新聞自由,民主也遭惡意分化。台灣此刻站在威權與民主交鋒的最前線,應公開假訊息攻擊脈絡,撰寫台灣版塔林手冊,當媒介成為威權的工具時應有條件限縮,以保障真正的新聞自由。

野島剛漫遊世界食考學:五十歲的一人旅,從「吃」進入一個國家、一段歷史、一種文化的奇妙田野探訪

為了解決中央社海外特派員 的問題,作者野島剛 這樣論述:

「吃一碗麵,喝一碗湯,你的旅行就開始了。」 第17屆卓越新聞獎得主野島剛最新作品 一位資深記者走出日本,台灣舒適圈的50歲中年一人旅 以最在地的庶民食物,勾勒出21個國家最樸素真實的樣貌 及其背後的歷史糾葛、文化思索一 在旅行中,每次因為食物的美味而感動時,我就會燃起強烈的求知慾,想要知道美味的背後藏著什麼秘密,還會特地去找資料,了解它成立的歷史和背景,也會詢問當地居民各種問題。於是,在調查過程中,那塊土地、那個國家的歷史社會輪廓就越來越清晰。也就是說,要理解陌生的國度,食物是最佳捷徑。」--野島剛 ▎趁著還不老,趕快去遠方 一場旅行的目的可以有千百種。 意外在47

歲成為自由作家的野島剛,三年來過著忙碌的文字生活,一心沉浸在撰寫報導和專欄之中,也出了三本書。2018年,即將邁入知天命之年的他,決定要用旅行,來開啟50歲人生下半場新的一頁。他以半年時間,走訪二十多個國家,包含過去出差較少到訪的非洲、中東和南美洲國家等,希望脫離平常忙碌的生活,回顧過去,也思考未來。 ▎以食物為啟發,寫下對陌生土地的所思所感 不同於年輕時的旅行總是不停移動,這回他放慢步調,用著「在異地過普通生活」的心,和敏銳的記者之眼,以「食物」為引,串起不熟悉的土地、文化與歷史,為這趟精彩的中年之旅留下紀錄。 如斯里蘭卡以鰹節為基底的咖哩、智利濃厚的海鰻湯、伊斯坦堡的醃漬

鰹魚、寮國越嚼越香甜的糯米飯、保加利亞的萬能優格調味料、代表突尼西亞風的鮪魚、無肉不歡的阿根廷烤肉饗宴……;每一道在地美食與味覺體驗,細細咀嚼後,慢慢湧現的卻是充滿當地生活、歷史、文化、政治的真實餘味。譬如 ‧在南非開普敦的藍鰭鮪魚生魚片,美味下更是漁業在國際政治的角力 ‧克羅埃西亞獨立正義旗幟下,或許也隱藏著對其他種族的殘暴 ‧在正值混沌的香港,吃著源自於混沌的雲吞麵,思考著當今香港所面臨的困境 ‧吃著祕魯的彩色大玉米,看見的是舊大陸對新大陸的掠奪與不公 ‧肯亞咖啡風靡全球,但咖啡的生產卻使農民走向毀滅…… ‧美味肉骨茶的背後,其實源自於扎根在馬來半島上的華人勞動力

有一句話:「終究沒有什麼比起將你對品嘗的感受,提昇至理解思維的天空更美。」能自己親身透過食物與味道,真實感受一個國家的生活,當然是最直接的感官衝擊與思考激盪;但有些地方自己尚無緣造訪,透過作家的文字,一樣能為自己帶來看世界的新思維、新感受,《野島剛漫遊世界食考學》就是如此。 名人推薦(按姓氏筆畫序排列) ◤《經典雜誌》總編輯 王志宏、《天下雜誌》總編輯 吳琬瑜、《報導者》總編輯 李雪莉、轉角國際專欄作者 阿潑、作家 張國立、《中央社》社長張瑞昌、飲食作家 莊祖宜 美味推薦 好評推薦(按姓氏筆畫序排列) 必須承認我的味蕾一直比不上我對攝影與報導文字書寫的感官發逹

,因此即使旅行間,食物往往僅是滿足生理的呼喚,但期望在味蕾有更多的拓展,大多因嫌麻煩索性忽略。拜讀野島君的大作後,竟有點惆悵,原來一生的旅行仍缺一味:食物探索不應如同密宗傳承,如果能飾以風土與時間長河的浸漬,豐富其層次感,如此的旅行可將是豐饒溢出的多重感官之旅。--《經典》總編輯 王志宏 這本書有著野島剛一貫平易近人、博學多聞的寫作風格。挑選一種在地食材或風土料理,作為品嚐一個國家的引子,旁徵博引歷史、文化、生態及其背後的故事,在閱讀味蕾裡逐層展開風味,勾人上癮。 他筆下的二十二個國家,我去過三分之二,能用這樣的視角,紀錄他眼中的世界,是一位善於說故事的高手。--《天下雜誌》總編輯

吳琬瑜 野島剛是我見過最有求知慾、最好奇、總是追根究柢的記者。這本書和他過往書寫故宮、蔣介石、中日台關係無涉;他在五十歲的中年,大膽把自己丟入世界二十多個陌生國家田野,以較為緩慢的旅人視角切入,用味蕾和料理背後的歷史,用甜酸辣澀的滋味,帶讀者理解腳下的世界是如何相互影響。讓我們隨著他漫遊的足跡,進入繽紛的食考學。--《報導者》總編輯 李雪莉 原本很懷疑,一個善寫時政評論、嚴肅議題的記者,如何書寫美食?但翻開書稿,自第一字、第一句開始讀起,我立刻相信這確實是這位跨語言、文化的寫作者能盡情發揮實力的場域。食物只是媒介,將在地食物作為針線的野島剛,將各國歷史文化與政治狀況編織出一個既具

土地觀點,又帶跨國文化比較的精彩作品。讓讀者的味蕾被挑動之餘,也能觀聞時代的聲音。--轉角國際專欄作者 阿潑 長於歷史寫作的野島,選擇以飲食作為書寫角度,這是他理解陌生國度的途徑。然而,做為一個新聞記者出身的寫手,野島在本書再度發揮他擅長的社會觀察,以親身考據帶著讀者重回現場。--《中央社》社長 張瑞昌

中國海上絲綢之路對馬六甲海峽周邊區域之戰略意涵

為了解決中央社海外特派員 的問題,作者郝道揚 這樣論述:

2013年9、10月,中國國家主席習近平在出訪中亞和東南亞國家期間,先後提出共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」(以下簡稱「一帶一路」)的重大倡議,中國國務院總理李克強參加2013年中國-東盟博覽會時強調,鋪就面向東盟的海上絲綢之路,打造帶動腹地發展的戰略支點。美國亞洲研究所高級研究員納德吉利·羅蘭說:中國的「一帶一路」不僅僅是基礎設施建設,而是一個大戰略,終極目的是實現中國的「復興」,「一帶一路」既是一種願景,也是實現這種願景的手段方式,包括在經濟上幫助國有企業找到新的市場、輸出過剩產能、實現人民幣國際化,讓中國不必通過改革就能保持經濟的持續增長。其中更值得關注的是這個戰略的政

治和地緣政治意圖,也就是通過經濟利益來吸引他國,讓中國獲得更大的地區影響力,使中國在經濟和文化上佔據主導地位,讓其他國家圍繞著中國。經濟全球化的發展,海洋成為各國經濟流通的重要管道之一,同時也是重要能源運輸方式,馬六甲海峽因獨特地理位置關係,至今扮演者連接太平洋與印度洋的海上交通要衝,中國學者張宇指出:『毫不誇張地說,誰控制了馬六甲海峽,誰就扼制住了中國的能源通道。』 ,這顯現出馬六甲海峽對中國的重要性,同時牽動著中國海上絲綢之路的發展,這其中隱藏著美、中及周邊國家經濟、外交、軍事戰略的較勁.也影響亞太區域經濟安全。

想知道中央社海外特派員更多一定要看下面主題

中央社海外特派員的網路口碑排行榜

-

#1.【營隊資訊】中央社第6屆我是海外特派員-北中南培訓營

【營隊資訊】中央社第6屆我是海外特派員-北中南培訓營. 兩天一夜北、中、南營隊,報名開始囉! 海報 入選學員有機會暑期到中央社實習!更有機會獲選前往海外實習一個 ... 於 ic.knu.edu.tw -

#2.中央社「我是海外特派員」筆試學子專注應答| 生活

中央通訊社第5屆「我是海外特派員」活動29日在台北舉行筆試和口試,上午甄選筆試主要著重新聞時事測驗,到考學子認真應答。 於 www.phototaiwan.com -

#3.中央社我是海外特派員到銘傳上千學子參與(圖) | 中央通訊社

中央通訊社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座銘傳大學場次10日舉行,中央社董事長劉克襄(立者右3)、銘傳大學副學務長丁明勇(立者左4)... 於 today.line.me -

#4.中央社「我是海外特派員」決選輔大新傳占一半 - 輔仁大學

圖說:中央社第2屆「我是海外特派員」活動25日揭曉最終名單,4名學子徐子苓(左起)、張廖永臻、張璦、黃靖貽脫穎而出,將分別前往美國華盛頓、 ... 於 www.fju.edu.tw -

#5.台湾屏东县砗磲贝遭乱2021好看的头像图片花挖丢弃违反禁捕 ...

7月18日电据台湾“中央社”报道,屏东县小琉球暑假观光人潮多,日前才发生母龟上岸生蛋遭游憩设施干扰,16日有 ... 温州“最多跑一次”法律服务延伸到海外. 於 www.ahqac.org.cn -

#6.出席中央社海外特派員分享會副總統勉勵年輕學子當臺灣特派員 ...

賴清德副總統今(10)日下午出席「第三屆我是海外特派員分享會」時表示,臺灣自由的可貴,是幾十年來許多人的犧牲奉獻所得的成果,今日中央社才有機會舉辦代表新聞自由 ... 於 www.president.gov.tw -

#7.中央社海外特派員演講娛樂之都新聞現場– 輔大之聲Voice of FJU

1071院-新傳系特約-中央社海外特派員演講娛樂之都新聞現場 · 輔仁大學新聞傳播學系在十二月十二號特別邀請中央通訊社海外特派記者吳協昌主任到現場,與學生 ... 於 www.fjucomm.com -

#8.寫在旅居歐洲時: 三十位歐華作家的生命歷程 - 第 82 頁 - Google 圖書結果

在海外則採訪到三位大陸領導人。1965年6月8日在非洲採訪過中國國家總理周恩來;1975年5月中旬 ... 是的,他1973至1983年,以及1989至1992年,兩度擔任中央社駐法特派員。 於 books.google.com.tw -

#9.【公告】中央社第5屆「我是海外特派員」培訓營

中央社 主辦的「我是海外特派員」第5屆培訓營報已開放報名。 1. 報名免費 第5屆「我是海外特派員」2天線上培訓營課程均為免費,優勝入選者可取得前往海外實習的機會! 於 oia.nycu.edu.tw -

#10.【實習訊息】中央社第6屆「我是海外特派員」培訓營 - 公告系統

公告主旨, 【實習訊息】中央社第6屆「我是海外特派員」培訓營,有機會獲中央社實習、海外實習機會. 內 文. 轉知訊息:. 主旨:本社辦理第六屆「我是 ... 於 ap2.pccu.edu.tw -

#11.中央社「我是海外特派員」培訓營報名網頁

1.具中華民國國籍之台灣各地大專院校(含碩、博士班)之在校學生。(含應屆畢業生) · 2.國語文表達及溝通能力良好,具備英文專長者與影像剪輯能力者尤佳 · 3.具備數位器材如 ... 於 mailcna.weebly.com -

#12.中央社海外特派員世新演講分享災難新聞的拿捏

第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座今年擴大辦理,今天下午的世新大學場次,中央社派出記者黃名璽以「災難新聞淺談:日本天災與我的災區採訪經驗」為題 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#13.我是海外特派員 | 健康跟著走

我是海外特派員心得- 【中央社實習心得0716~0720】(政經中心實習記者/蔡芃敏)中央社實習邁入第三週,上禮拜被安排到政經中心、也是我最期待的單... 於 info.todohealth.com -

#14.「我是海外特派員」南區培訓營第2天(2) (圖) - Yahoo奇摩新聞

2023第6屆中央社「我是海外特派員」南區培訓營21日進入第2天,參與學員紛紛展現媒體人熱情、好奇的特質,也開心領取屬於自己的結訓證書。 於 tw.stock.yahoo.com -

#15.中央社-「我是海外特派員」演講- 臺中 - 靜宜大學國際學院

中央社 -「我是海外特派員」演講. news. 瀏覽數:215. 繁體; English. 本網站著作權屬於靜宜大學國際學院,請詳見使用規則。隱私權聲明 地址:43301 臺中市沙鹿區臺灣 ... 於 b011.pu.edu.tw -

#16.轉知財團法人中央通訊社辦理第5屆「我是海外特派員」培訓營 ...

一、由中央社主辦之第5屆「我是海外特派員」培訓營活動,以國際新聞觀點出發,挑選優秀學子赴海外重要城市擔任實習海外特派員一個月,全程免費,敬請 ... 於 news.cmu.edu.tw -

#17.中央社「我是海外特派員」開跑文大分享海外甘苦 - 經濟日報

中央通訊社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座今天正式起跑,首站前進文化大學。中央社編譯、曾任新德里和安卡拉特派員的何宏... 於 money.udn.com -

#18.出席中央社海外特派員分享會-首長行程 - Ministry of Digital Affairs

出席中央社海外特派員分享會. 社群分享 ; 【FB】唐鳳部長與中央社海外特派員對談. 發布單位:資訊處 ; 建立日期:2022-09-26 ; 更新日期:2023-03-24. ::: 展開子選單. 於 moda.gov.tw -

#19.北中南三場次》中央社2023第6屆我是海外特派員培訓營(報名)

中央社 2023第6屆我是海外特派員培訓營共有北中南三個場次,活動需要報名,報名的時間與地點分別為南區(第1場)2023年5月18日、中區(第2場)2023年6月1日 ... 於 strolltimes.com -

#20.中央社第6屆我是海外特派員|Accupass 活動通

中央社 第6屆我是海外特派員-北中南培訓營兩天一夜北、中、南營隊,報名開始囉!入選學員有機會暑期到中央社實習!更有機會獲選前往海外實習一個月!系列活動全程免費, ... 於 www.accupass.com -

#21.打開國際視野戴雅真分享「我是海外特派員」實戰經驗

由秘書室主辦的「新聞講座」,本學期特別與中央社「我是海外特派員」校園巡迴演講結合,吸引許多學子前來聆聽。校園攝影郭時昇攝. 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#22.我是海外特派員11日截止報名中央社:投資青年國際能力 - 銘報

記者/王詠宜. 中央社為延續其培育國際新聞種子的宗旨,在疫情之下,經多時策劃,辦理「我是海外特派員2.0:我是一日總編輯」活動,線上徵件比賽 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#23.中央社我是海外特派員心得分享- 工作板 - Dcard

這是我在Medium 寫關於在中央社參加第五屆我是海外特派員以及實習的心得!有興趣的人歡迎參考看看~ - 中央社,我是海外特派員,實習,培訓計畫,心得. 於 www.dcard.tw -

#24.中央社第3屆我是海外特派員「海外小特派實習」(報名至109/6 ...

此活動由中央通訊社主辦,以國際新聞觀點出發,挑選優秀學子赴海外重要城市擔任實習海外特派員一個月,全程免費。 報名時間:109年6月8日起至109年6月19日止 報名 ... 於 oia.nsysu.edu.tw -

#25.中央社第五屆「我是海外特派員」培訓營報名開跑!

中央社 第五屆「我是海外特派員」培訓營報名開跑! · 1. 參加資格:具中華民國籍身分之大專校院以上學生。 · 2. 報名同學須於報到當日提供三劑疫苗接種證明(小黃卡)及簽署聲明 ... 於 alumni.ntnu.edu.tw -

#26.中央社培養年輕人國際觀「我是海外特派員」各大學開跑

(台灣英文新聞/國際組綜合報導)中央通訊社舉辦第2屆「我是海外特派員」活動,旨在提升年輕人對國際新聞的興趣,已展開第一階段校園巡迴講座,前進文化 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#27.【轉知】中央社舉辦「第三屆我是海外特派員」實習徵選

一、中央通訊社主辦之「第三屆我是海外特派員」活動,挑選優秀學子赴海外重要城市擔任實習海外特派員,一個月全程免費海外實習。 二、預計於110年或待疫情趨緩、情勢 ... 於 oia.niu.edu.tw -

#28.迢迢密使路: 穿梭兩岸密使群像 - 第 72 頁 - Google 圖書結果

為中央社海外特派員,直到74歲(1999年)為止。另一方面,她自 1958年至1999年亦成為《台灣新生報》駐美特派員。1967年陳女士榮獲韓國中央大學頒發榮譽文學博士。 於 books.google.com.tw -

#29.我是海外特派員培訓營張瑞昌勉透過台灣走向世界 - MSN

(中央社記者洪學廣高雄20日電)第6屆中央社「我是海外特派員」首場南區培訓營今天在高雄登場,中央社社長張瑞昌表示,希望學子們認識台灣是如此堅韌 ... 於 www.msn.com -

#30.全球中央5月號/2016 第89期 - 第 29 頁 - Google 圖書結果

不 w 14 日 START 全球中央全球中央讓磨出頭「全球中央」雜誌由中央社 20 餘位海外特派員分析報導,探討國際議題及反映各國社會文化面貌,沒有八卦羶色腥,只有國際新聞與 ... 於 books.google.com.tw -

#31.2022 中央社主辦之第5屆「我是海外特派員」6/18(六)

為培養年輕人的國際觀,提升新世代的國際視野,以及孕育有志於國際新聞的媒體從業人才,特籌辦「我是海外特派員」校園徵選活動。透過中央社階段性的計 ... 於 osa.nccu.edu.tw -

#32.中央社「海外特派員」校園講座到成大海外特派記者分享經歷

成大新聞中心與中央通訊社合作,於12月5日舉辦「我是海外特派員」校園講座,由中央社國際暨兩岸新聞中心副主任朱建陵主講「江澤民到習近平, ... 於 news-secr.ncku.edu.tw -

#33.我是海外特派員| 中央社新聞學院

2023第6屆中央社「我是海外特派員」南區培訓營21日進入第2天,參與學員紛紛展現媒體人熱情、好奇的特質,也開心領取屬於自己的結訓證書。中央社記者林. 於 academy.cna.com.tw -

#34.【轉知】中央社第6屆我是海外特派員-北中南培訓營

私訊「我是海外特派員」臉書粉絲專頁.連絡電話:(02) 2505-1180分機764 .E-Mail:[email protected]. 有任何疑問歡迎與我們聯繫! 【轉知】中央社 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#35.中央社「我是海外特派員」 - 兆豐銀行文教基金會

中央社 「我是海外特派員」. 為鼓勵台灣青年關注國際動向,提升國際競爭力,中央通訊社自107年起舉辦「我是海外特派員」校園徵選活動,期許培養台灣青年建立宏觀的全球 ... 於 www.megafoundation.org.tw -

#36.[新聞] 中央社海外特派員台大開講分享中國採訪- 看板NTU

中央社海外特派員 台大開講分享中國採訪經驗最新更新:2019/03/12 22:09 (中央社記者許秩維台北12日電)中央通訊社舉辦第2屆「我是海外特派員」活動 ... 於 www.ptt.cc -

#37.【轉知】中央社「我是海外特派員」培訓營開始報名 - 中興大學

中央社 所主辦的第2屆「我是海外特派員」培訓營 開始報名‼️ 活動完!全!免!費!符合資格審查的同學就可參加2天1夜的培訓營在培訓營表現優異的同學就 ... 於 www2.nchu.edu.tw -

#38.[學術]中央社「我是海外特派員」校園巡迴講座3/23(四) 11:00 ...

中央社 「我是海外特派員」校園巡迴講座, 歡迎全校有興趣的同學蒞臨參加 日期 3/23(四) 11:00-13:00, 講師:周永捷(中央社國際暨兩岸新聞中心 國際組組長) 講題: ... 於 deptfin.ccu.edu.tw -

#39.我是海外特派員校園巡迴千人聽講|中央社影音新聞 - YouTube

中央社 我是 海外特派員 系列活動展開校園巡迴演講,10號來到銘傳大學,向上千名大學生分享新聞工作的魅力。#我是 海外特派員 #駐外記者#銘傳大學完整新聞 ... 於 www.youtube.com -

#40.Page 121 - 我是海外特派員

... 海外駐點經驗傳承12 我跑出全球獨家師講師介紹介紹講中央社總編輯陳正杰中央社國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原經歷經歷中央社駐象牙海岸、倫敦、華府特派員中央社駐 ... 於 www.ysgoshopping.com -

#41.中央社「我是海外特派員」開跑文大分享海外甘苦 - 華視新聞網

(中央社記者吳昇鴻台北21日電)中央通訊社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座今天正式起跑,首站前進文化大學。中央社編譯、曾任新德里和安卡拉 ... 於 news.cts.com.tw -

#42.特派普通人|方格子vocus

反正他們都“不是人”,是“特派普通人”。 奇怪的是,這些「幕後的神」從來都不自己出面,然後全是那些代言人 ... 媒體之旅:中央社海外特派員x虛擬攝影棚. 於 vocus.cc -

#43.【活動公告】中央社第6屆我是海外特派員-北中南培訓營

中央社 第6屆我是海外特派員-北中南培訓營 . 兩天一夜北、中、南營隊,報名開始囉! 入選學員有機會暑期到中央社實習!更有機會獲選前往海外實習一個 ... 於 shunews.shu.edu.tw -

#44.中央社第6屆我是海外特派員

第6屆「我是海外特派員」培訓營報名開跑. 兩天一夜北、中、南營隊. 入選學員有機會暑期到中央社實習、接觸不同的新聞議題. 更有機會獲選前往「海外實習」一個月. 於 cna-octp.com.tw -

#45.中央社「我是海外特派員」活動校園巡迴講座 - Skyline

中央社 「我是海外特派員」活動校園巡迴講座 ... 三階段活動,最後將選拔幾名學生派到國際重要城市,隨著中央社駐外記者體驗海外特派員的工作與生活。 於 skyline.tw -

#46.【活動】第六屆「我是海外特派員」系列活動 - 學生活動發展組

轉知_財團法人中央通訊社 一、由中央社主辦第六屆「我是海外特派員」系列活動,為打造出更優質之媒體教育環境,本(112)年推出「我是海外特派員」北、中、南培訓營, ... 於 act.nptu.edu.tw -

#47.中央社海外特派員培訓營即將開跑義大利駐地記者揭祕辛

2023年04月11日/淡江大學淡水校園. 【記者李意文報導】. 大傳系助理教授劉倚帆於4月11日在O303舉辦文學院文創課程演講,邀請中央社政經新聞中心的副 ... 於 tkunetnews.tku.edu.tw -

#48.我是海外特派員 - Facebook

今天由第五屆我是海外特派員-小特派謝佩玲,擔任導遊 帶領講座來到中正大學! 講座首先由中央社國際暨兩岸新聞中心的周永捷講師, 談到災難現場報導的艱困與多年特派經驗 ... 於 m.facebook.com -

#49.中央通訊社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座 - 人文學院

第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座-暨大場 日期:112年4月19日 時間:下午13:10-15:00 講師:林憬屏(中央社國際暨兩岸新聞中心 副主任) 講題:社媒上的東南亞想像 ... 於 ch.ncnu.edu.tw -

#50.中央社第3 屆「我是海外特派員」海外小特派實習活動報名說明

中央社 第3 屆「我是海外特派員」海外小特派實習活動報名說明. 一、報名時間:自109 年6 月8 日起至109 年6 月19 日止。 二、報名資格:具有中華民國身分之大專校院在 ... 於 oia.ncyu.edu.tw -

#51.中央社第6屆我是海外特派員-北中南培訓營活動消息分享

中央通訊社現正舉辦第六屆我是海外特派員系列活動,活動全程免費,帶領參與學員更進一步認識、體驗新聞產業。參與學員更有機會獲選暑期前往中央社、 ... 於 c032.wzu.edu.tw -

#52.中央社海外特派員中區開訓劉克襄勉勵代表台灣

(中央社記者蘇木春台中19日電)中央社「我是海外特派員」培訓營中區場今天上午開訓,中央社董事長劉克襄勉勵學員,要記得海外特派員的精神, ... 於 www.nownews.com