中國經濟崩潰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江勇振寫的 蔣廷黻:從史學家到聯合國席次保衛戰的外交官 和趙偉的 蛻變·新生:中國經濟的結構轉型都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中国经济又“崩溃”了?!次次打脸次次说,究竟为什么 - 手机搜狐也說明:由此,关于中国实体经济即将崩溃的言论也在网上层出不穷,出现了不少“有理有据”的分析…… 其实,预言中国经济崩溃,并不是什么新鲜的话题。中国改革开放30多年来,“唱衰中国 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和中國金融所出版 。

淡江大學 中國大陸研究所碩士班 蘇起所指導 張冠傑的 「和平崛起論」暨中國崛起政治經濟意涵 (2004),提出中國經濟崩潰關鍵因素是什麼,來自於和平崛起論、中國崛起、中國威脅論、中國戰略、中國政治、中國經濟。

而第二篇論文中國文化大學 中山學術研究所 朱言明所指導 汪子錫的 市場經濟對中共政治傳播影響研究 (2002),提出因為有 政治傳播、大眾傳播、新聞自由、市場經濟、中共的重點而找出了 中國經濟崩潰的解答。

最後網站通脹螺旋:中國貨幣經濟全面崩潰的十年1939-1949 - 博客來則補充:書名:通脹螺旋:中國貨幣經濟全面崩潰的十年1939-1949,語言:簡體中文,ISBN:9787508693569,頁數:449,出版社:中信出版社,作者:張嘉璈,出版日期:2018/10/15 ...

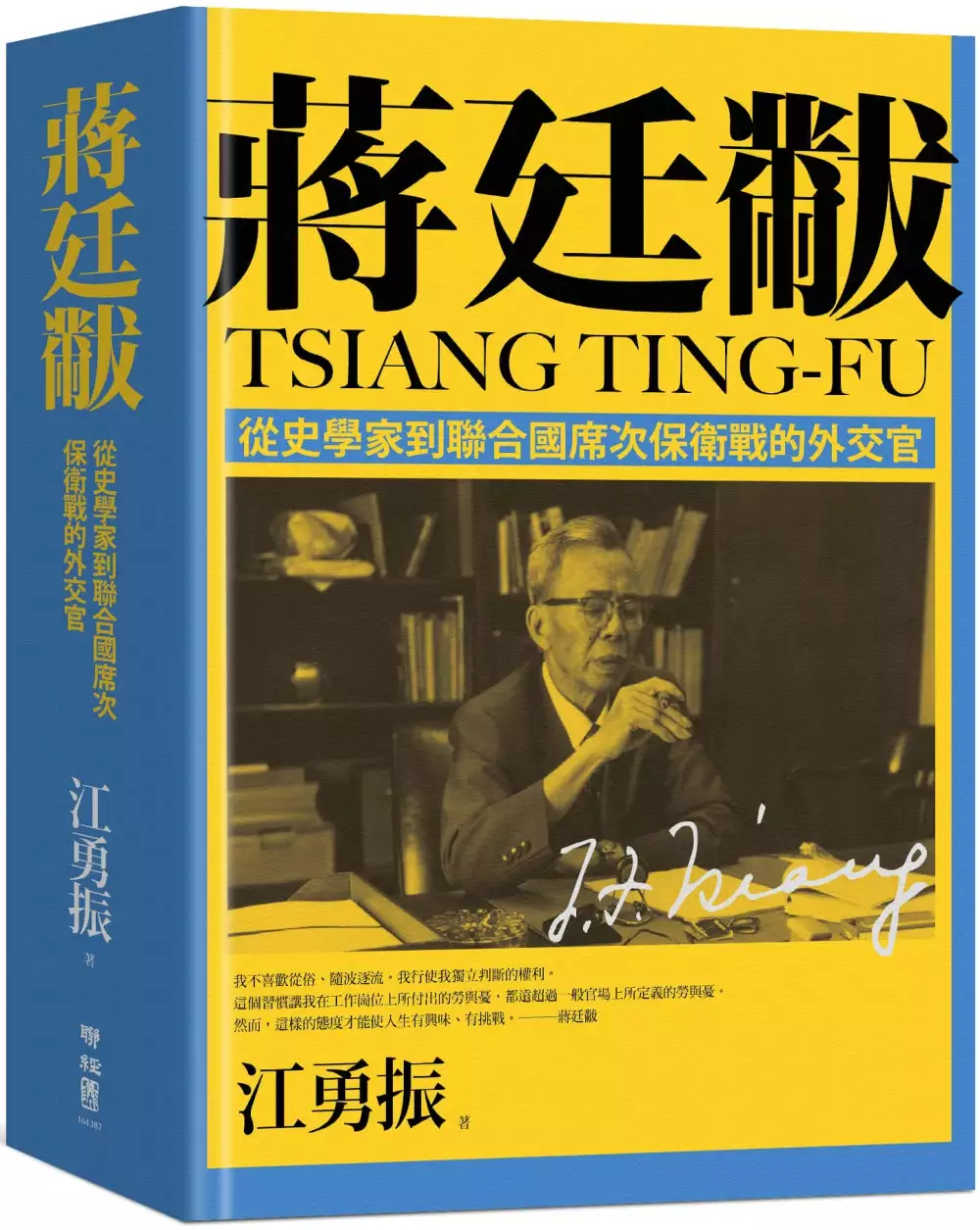

蔣廷黻:從史學家到聯合國席次保衛戰的外交官

為了解決中國經濟崩潰 的問題,作者江勇振 這樣論述:

中華民國歷任最久的聯合國大使——蔣廷黻 ★ 運用蔣廷黻英文日記(1944-1965)掌握史家從政後半生 ★ 直接援引《口述自傳》,修正白色恐怖時期譯本曲筆 「我不喜歡從俗、隨波逐流。我行使我獨立判斷的權利。這個習慣讓我在工作崗位上所付出的勞與憂,都遠超過一般官場上所定義的勞與憂。然而,這樣的態度才能使人生有興味、有挑戰。」——蔣廷黻 「在你從政以後,現代中國毫無疑問地失去了它最有能力的歷史家。……然而,即使如此,我知道作為史家的你,會有史家的視野來意識到你傑出的貢獻。這是無法用文字來形容的。」——美國漢學家 費正清(John King Fairbank) 蔣廷黻

是一位卓越的歷史學者,從美國哥倫比亞大學取得博士學位後,歷任南開大學與清華大學教授。他亦是一位傑出的政論家,評論散見於《大公報》等著名刊物,並與胡適共同創辦《獨立評論》。然而,蔣廷黻在現代中國集體記憶裡重新出土的時間,比胡適晚了近二十年,不只因為其從政生涯遠長於學者生涯,更因他是中共政權在政治上的敵人。 離開學界後,蔣廷黻歷任國民政府行政院政務處長、駐蘇聯大使、駐聯合國常任代表與駐美大使,而他在聯合國與美國的首要任務,便是阻擋中國進入聯合國,以及阻止美國承認中國。美國頒給蔣介石的兩道「免死金牌」——「緩議方案」與「重要問題」——在他的斡旋下,讓中華民國保有聯合國席次二十年。 江勇振

繼《舍我其誰:胡適》四部曲後,為學優則仕的蔣廷黻作傳,以三份難得的珍貴史料為基礎:英文版《口述自傳》、1944至1965年的英文日記,以及《美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏蔣廷黻資料》,描繪出歷經國難驚濤的一代外交官風範,與蔣廷黻個人生命的愛恨灑脫。 江勇振:「許多喝過洋墨水的近代中國人常會用英文寫下不可為國人道也的秘密。胡適如此,蔣廷黻也如此。……蔣廷黻在日記裡批評蔣介石的話如果是用中文寫的,而且如果在大使任內就流傳,他的命運至少一定會跟葉公超一樣,被召回而且軟禁。」 ▍關於中日戰爭——1938 年8月20日 蔣廷黻寄胡適信: 因為缺乏醫療,許多受傷的人死去。非常高比例的人沒有得

到任何救助。有些餓死、渴死。情況非常慘。委員長身邊的人只告訴他好的消息。我不認為他知道實際的情況。……如果戰爭再持續六個月,我們可能會淪落到被敵人和憤怒的百姓夾擊的地步。當然,日本害怕其經濟結構會崩潰。我們不怕,因為我們根本連那個結構都沒有。中國經濟崩潰,就會是以傳統流寇(banditism)的現象來顯現。那些高喊抗戰的人是躲在後方的人。他們根本就不知道真正在戰場上的人所吃的苦。 ▍關於美蘇冷戰——1948年6月22日 蔣廷黻日記: 雖然我投票贊成美國的提案,但我並不是完全樂意的。當然,最好的作法是讓核子武器從這個世界永遠消失。然而,究竟是讓美國或蘇聯擁有這個武器?這個選擇很容易。如

果蘇聯比較像樣一點(more decent)的話,我是會樂意加入它的陣營來禁止核子武器的。將來,這個世界也許會後悔美國有這個武器。 ▍關於國共內戰——1948年12月31日 蔣廷黻日記: 今年值得誌記的是國民黨的崩潰。從它興起到滅亡總共歷時二十五年。其興起是拜民族主義以及北方軍閥的腐敗之賜。其滅亡則是由於:一、長期對日抗戰;二、食古不化(medievalism);三、未能改善老百姓的經濟情況。造成後者的原因是由於沒有眼光,以及由個人野心所造成的長期的內戰。……國民黨在其所存在的二十五年之間沒有出現一個真正的政治家。 ▍關於中國代表權問題——1950年12月4日 蔣廷黻日記

他[顧維鈞]從華盛頓核心人物得來的消息說「中國」在聯合國的席次會讓給赤共。我相當樂觀地進去,而卻沮喪地出來。我就是不理解:如果美國守不住韓國,就撤退好了;中共沒有海軍,沒有辦法到任何地方去打美國:為什麼要平白地用「中國」在聯合國的席次去交易? ▍關於《中美共同防禦條約》——1955年2月12日 蔣廷黻日記: 在協防條約簽署、台灣安全了以後,老蔣將會繼續扮演他導師—領袖的角色,亦即,獨裁者——一個小島上的小獨裁者。他將永遠不會體認到他的缺點或者認清事實。俞國華是他找到的一個理想的行政院長——一個基督徒的應聲蟲;同樣地,張群是他理想的祕書長。前景黯淡。他毫無疑問地會發表一些說教式的文告來

滿足他的虛榮心(amour proper)。

中國經濟崩潰進入發燒排行的影片

主持人:唐湘龍 × 陳鳳馨

主題:幾內亞政變:再怎麼「變」,也逃不出中國手掌心!

節目直播時間:週二 14點

本集播出日期:2021.09.14

#唐湘龍陳鳳馨 #東南西北龍鳳配 #豐富

-----

訂閱【豐富】YouTube頻道:https://www.youtube.com/c/豐富

按讚【豐富】FB:https://www.facebook.com/RicherChannel

「和平崛起論」暨中國崛起政治經濟意涵

為了解決中國經濟崩潰 的問題,作者張冠傑 這樣論述:

兩岸關係政冷經熱,中國藉由日益上昇的國際影響力不斷干擾我國在國際上的活動空間,從政治到經濟、社會、文化領域,都可以發現中國與台灣在國際場合上彼此競爭的緊張局面,而台灣經常屈居於弱勢的不利位置,其主要原因與中國國力崛起的現況有著絕對的關聯性。台灣在全球化時代要如何因應中國崛起的現實狀況是目前我國應該要嚴肅面對的課題。故本論文欲研究全球化時代下,我國應該如何在中國崛起並且刻意在國際舞台邊緣化台灣的逆境下,洞悉中國國力的虛實,避實擊虛。本論文的研究途徑以現實主義為核心的國際體系理論作為運用相關資料的參考標準。本文的研究架構是先探討「中國崛起」的概念及發展過程,接續分析外界對中國崛起的反應,包括對「

中國威脅論」的輿論反應及中國的「和平崛起論」戰略,接續分析中國經濟崛起的現況,以及中國國際地位在國際政治中崛起的現況,最後在結論中將「和平崛起論」與中國崛起的現實作為做一個比較分析得出結論。本論文研究的時間範圍,除了1979年至2001年的背景敘述外,中國國際政治外交崛起的分析內容主要設定從2002年11月中共十六大召開後,至目前2005年為止。中國經濟崛起的分析內容主要設定從2001年11月中國以「開發中國家」的身份加入世界貿易組織開始,至目前2005年為止。中國「和平崛起」論述是中國的新大戰略,此戰略的目標是達成「不戰而主東亞」。中國計劃運用經濟國力來加深對亞洲鄰國的影響力,孤立台灣以謀求

吸收台灣。用經濟國力輔以文化國力來抵銷美國在西太平洋的影響力,並且中國企圖在未來的東亞地區扮演更具有領導決策權力的強國。北京一向堅持所謂的「具有中國特色的社會主義」。儘管近年來在經濟上獲得顯著成功,但中共領導人應認知到任何有組織的社會都會面臨到合法性的危機,這樣的認知是邁向政治多元主義的第一步。中國在未來成功轉型為市場經濟之後,中國共產黨將不再永遠是惟一的選擇。維繫經濟成長已經成為延續中共一黨專政的關鍵問題,市場經濟管理的錯誤可能帶來政治上的強烈動盪,權力與責任的下放將受到現實所迫而加速進行。經濟私有化與合理化會促使中共不得已弱化其在許多決策過程中的寡頭權力。中國政府如果不願意在政治上對世界自

由民主潮流開放,將不可能達到其在二十一世紀「中國和平崛起」的戰略規劃。中共領導階層想以和平崛起論來消弭中國威脅論,近年來陸續以斡旋區域爭端的姿態活躍於國際舞台,此舉有利於執政者發展國內經濟與解決國內問題,對中國整體國力增強頗有助益。中共將「祖國統一」訂為本世紀三大任務之一(另外兩項為現代化建設、世界和平共同發展)。未來中共對台政策著重在「反獨」,將持續塑造國際反台獨氛圍,繞道華府牽制台北。並且強化「三通」攻勢,以民間力量拉近我國在政治上日漸增加之疏離感。是故台灣面對中國大戰略的步步進逼,來自國內外的壓力將會持續增加,期待朝野官民不分黨派捐棄成見,共商對策。

蛻變·新生:中國經濟的結構轉型

為了解決中國經濟崩潰 的問題,作者趙偉 這樣論述:

本書通過詳細縝密的研究分析以及翔實的數據事實,從結構主義經濟學的視角,回應了當前社會上對中國經濟發展的一些疑問,諸如中國經濟崩潰論、中國經濟難以跨越中等收入陷阱、人口和制度紅利結束論等觀點,闡述了中國經濟在結構轉型的道路上經歷的從蛻變到新生的過程,指出了結構轉型的未來方向,同時也介紹了一些國外的經驗和做法,為中國經濟結構轉型提供了更廣泛的國際視角。 趙偉,現任長江證券研究所宏觀部負責人、首席宏觀債券研究員、中國保險資管協會首屆特約研究員、中國首席經濟學家論壇高級研究員、上海市金融學會會員等。復旦大學金融學博士,代表性著作《中國貨幣政策績效研究》等。

市場經濟對中共政治傳播影響研究

為了解決中國經濟崩潰 的問題,作者汪子錫 這樣論述:

論文摘要 中國大陸自1978年實施改革開放後,繼之在1992年實施市場經濟體制;由於這些經濟結構的變化,是否會導致中共治傳播的變化,是本論文研究旨趣所在。由於市場經濟引進相當程度的經濟自由,然而在政治上卻保守依舊,這使得中共掌控大眾傳播媒介作為「黨的喉舌」,執行黨國體制下的政治宣傳發生了結構化的困境。保守的政治如何與自由的經濟相處對話?既然當局取銷了對傳媒的財政補貼,消費者決定了傳媒的興衰,那麼傳媒應該向誰負責?要做誰的喉舌? 在探討中共政治傳播課題時,本研究參考Denis McQuail的建議,將政治傳播結構分為政治結構、經濟結構與技

術結構三個部分探討。另外,將社會成員中的政治傳播決策者(國家機器)、政治傳播中介者(媒介機構)與政治傳播訊息接收者(人民群眾)視為結構中的行動者來觀察,而本研究的目的在於釐清以下問題: (一)市場經濟期間發生的結構變化,國家機器採取何種行動? 包括政治傳播政策、國家機器運作的行動。 (二)市場經濟期間發生的結構變化,媒介機構採取何種行動? 包括傳媒機構的商業化、競爭擴張與創新制度行動。 (三)市場經濟期間發生的結構變化,人民群眾採取何種行動? 包括政治參與、新聞自由策略與意見

自由市場等。 (四)行動是否導致結構與行動者的繼續改變?朝什麼方向改變? 本論文的研究取徑,包括導入國家發展理論(theories of national development)的見解,和A. Giddens的結構化(structuration)理論。導入國家發展理論,是因為中國大陸在現代化過程中伴隨而來的諸多結構性問題,包括經濟發展與公民政治參與的需求,與國家發展理論相關理論有相符的部分。而導入結構化理論的原因,則是出於論文撰述時的設計。 中共為了因應傳媒的市場經濟規律,調整了「以階級鬥爭為綱」的傳統政治傳播思想,

成為要兼顧「政治宣傳」與「經濟利益」二者;這樣的改變影響了政府調控的力量與政治傳播的內容表現。大陸傳媒市場化中的受到許多政治因素的影響,但是大眾傳媒市場化的發展使得經濟利益與政治管制出現扞格。 政治、經濟與技術的環境結構影響了政治傳播的結構,即政治傳播的政策與制度,既有的政經結構是政治傳播結構的前提,兩個結構具有連續性,而市場經濟促使計劃經濟時期的結構都發生了變化。在變化發生的前後加以比較,在結構制約與行動回應的交涉的領域中,將傳媒機構視為行動者,觀察其能動性,主要介紹的是報業機構、廣電機構和新媒介。 依照大陸政治傳播運作的實況,中共政權

視報紙與廣播電視為最要的政治傳播工具。新媒介互聯網(internet)在大陸被稱為「第四媒介」,互聯網的特殊性是它不僅讓訊息接收者純然作為被動的收訊者,還可以讓訊息接收者成為主動對外傳播的行動者,為中共政治傳播帶來了新的衝擊,也成為人民突破中共新聞封鎖的傳播技術。 在結構變化下,人民出現了政治參與的需求,這是植基於現代化發展後出現的「人權」主張。但是中共當局將「人權」解釋為「生存權」是不完全的,因為人權必須植基於「言論自由」、新聞自由與意見自由市場。而訊息接收者(消費者)要求政權賦予更多、更開放的新聞內容,正是要求政治參與的行動之一。 空

間結構的變化,使中共的統治更遭到挑戰,這種可能是全社會發生的質疑,亦不復封閉空間結構時期的易於整肅與阻止。而這一切都與市場經濟的結構變化有關,因為人民正在成為市場中擁有能力的消費者。 從歷史變遷的角度來看,中國大陸「恢復市場」的內涵不僅僅是一種資源配置方式的變化,而是社會結構的一次非常深刻的轉化和變遷。市場化是一個包括著生產方式、交換方式、生活方式以及經濟、政治、法律、文化和社會所有領域變化的社會歷史變遷過程,其內涵及意義都是非常豐富。本研究除了對「喉舌論」做微觀的檢驗以外,也以國家發展理論、國家中心論的角度來檢驗與市場經濟制度下政治傳播出現的變化。

市場經濟將中國大陸原有的「單一黨派媒介體制」推向演變;以往中共是以政治掌控和經濟調配控管傳媒,但是一旦當傳媒機構進入市場以後,就開始與「消費者」發生供需與交易可能性,以市場為導向時,中共政治傳結構就由新的結構化主導了政傳播的運作,但仍然是在國家主導的意識型態之下進行的。中共政治傳播制度在經濟管制層面出現了弱化現象,宣傳化的政治傳播制度正在採取「擦邊球」的方式放寬,只要不挑戰共產黨的一黨專政,傳媒經濟活動相關的制度將向更符合市場經濟自由化的規律發展。而這樣的變化會隨著傳媒機更深化的市場性格,將會影響中共政治傳播朝更開放的方向發展。 關鍵字:政治傳播、大眾傳播、新

聞自由、市場經濟、中共

想知道中國經濟崩潰更多一定要看下面主題

中國經濟崩潰的網路口碑排行榜

-

#1.《中國經濟底氣》 - Google 圖書結果

每當中國經濟遇到困境,中國崩潰的論斷便被提出來,然而,中國崩潰論的預言一次次的落空。“中國崩潰論”預言的落空,激發了它的對立面“中國模式論”的流行。 於 books.google.com.tw -

#2.離開了台灣經濟支持,中國經濟秒崩潰 - 時事板 | Dcard

中國 佔台灣出口41%的意思是台灣離開中國會經濟崩潰喔。 你要找中國進口額中台灣佔幾%才對。 老實說我覺得你在反串啦,但我沒證據。 B32020年6月11日. 於 www.dcard.tw -

#3.中国经济又“崩溃”了?!次次打脸次次说,究竟为什么 - 手机搜狐

由此,关于中国实体经济即将崩溃的言论也在网上层出不穷,出现了不少“有理有据”的分析…… 其实,预言中国经济崩溃,并不是什么新鲜的话题。中国改革开放30多年来,“唱衰中国 ... 於 m.sohu.com -

#4.通脹螺旋:中國貨幣經濟全面崩潰的十年1939-1949 - 博客來

書名:通脹螺旋:中國貨幣經濟全面崩潰的十年1939-1949,語言:簡體中文,ISBN:9787508693569,頁數:449,出版社:中信出版社,作者:張嘉璈,出版日期:2018/10/15 ... 於 www.books.com.tw -

#5.中國恆大集團債務違約之風暴 - 聯合新聞網

「金融巨鱷」索羅斯(George Soros)甚至警告,恆大違約恐導致中國經濟崩潰。由於房產占中國家庭財富的40%,中國政府自然擔心,恆大案若導致房價全面 ... 於 udn.com -

#6.新华社:中国经济“崩溃论”日渐式微 - 澎湃新闻

新华社:中国经济“崩溃论”日渐式微. 新华国际客户端. 2015-05-16 11:56 来源:澎湃新闻. 长期唱衰中国经济的保罗·克鲁格曼也不得不承认:“未来还是属于中国的。 於 www.thepaper.cn -

#7.肯·默克:“中国崩溃论”为何是错的?_经济 - 手机搜狐网

例如,美国新闻媒体就哀叹中国的经济增长是由债务驱动的。他们认为过度杠杆化会增加支付违约风险和金融系统风险,最终导致经济全面崩溃。 章家敦在2001年 ... 於 www.sohu.com -

#8.中國經濟崩潰?未來將有四大支柱支撐新經濟奇蹟 - 每日頭條

文章分析稱,1980年,中國是世界人口最多的國家也是最貧困的國家之一。30多年後,中國已成為僅次於美國的世界第二大經濟體。2016年中國GDP達到10.8萬億 ... 於 kknews.cc -

#9.老外反駁中國經濟崩潰淪 - 香港商报

定居中國十余年化身“墻上蒼蠅”. 老外反駁中國經濟崩潰淪. 過去30餘年保持超高速增長的中國經濟,在一些西方媒體學者眼中不啻為大謊言。 於 www.hkcd.com -

#10.中國經濟崩潰論- MBA智库百科

中國經濟崩潰 論是國際社會尤其是西方對中國的歷史定位和國際角色認知不完全,唱衰中國經濟和金融市場的行為。或是意圖製造相關輿論,使中國經濟受到打壓,以便從中牟利 ... 於 wiki.mbalib.com -

#11.全球金融危机:中国房地产市场面临崩溃风险——“大问题”

一位专家称,虽然该公司本身不太可能得到中国共产党(CCP)的救助,但如果中国房地产市场崩溃,可能会给中国经济带来“大问题”。 和……说话 Express.co.uk中国亚非研究所 ... 於 descargitas.com -

#12.中国经济没有崩溃的隐秘原因 - 万维读者网

按照西方学者的观点,中国经济难以持续发展,正在走向崩溃。从现象上看,近来中国经济的确很危险。就以房地产巨头恒大集团而言,其负债就高达近2万亿 ... 於 news.creaders.net -

#13.中國經濟風險的可能性諾貝爾獎得主點出對全球真正威脅

即時新聞/綜合報導〕中國房產巨頭恆大崩潰,引發外界對於中國甚至全世界經濟走向的擔憂,不過諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)認為, ... 於 ec.ltn.com.tw -

#14.锐参考| 当他整天盼着“中国崩溃”时,美国又有新麻烦了……

早在2001年,此人就出版了一本名为《中国即将崩溃》的书,预言中国会在加入世界贸易组织(WTO)后崩溃。 但过去二十年,中国对世界经济全球化的参与程度越 ... 於 www.cankaoxiaoxi.com -

#15.恆大,中國崩潰論又來了? - 巴士的報

回顧過去15年,房地產崩盤經常被中國大陸以外丶甚至以內的人當作中國崩潰論的論據,尤其是在日本,因為日本過去曾經歷過房地產崩盤導致的經濟泡沫 ... 於 www.bastillepost.com -

#16.中国经济:在“崩溃”还是在增长? - 搜狐财经

近几年来,与全球经济的肃杀之气相比,中国经济卓尔不群,越来越成为周边国家可信赖的支柱之一。于是,奇怪的事情出现了,那就是西方主流媒体和经济学大腕们开始对中国 ... 於 business.sohu.com -

#17.中時專欄:林谷芳》害慘台灣的「中國崩潰論」

管他崩潰不崩潰,我相信大陸於2028成為第一大經濟體的機率80%以上。相信懂經濟會做生意的人不會為此大放厥詞。 讚 · 回覆 · ... 於 www.chinatimes.com -

#18.夏小強:中國的經濟會崩潰嗎? - 新唐人電視台

中國股市從6月以來的暴跌形成股災,以及政府動用巨資出手救市等等,再次引發外界對中國經濟是否行將崩潰的擔憂和討論。美國的中國問題專家章家敦日前 ... 於 www.ntdtv.com -

#19.如果中國經濟崩潰,世界會怎樣?中國少生產100億 - 今天頭條

在新冠肺炎疫情爆發之初,日本經濟研究中心通過歐盟委員會發佈的《世界投入產出表》,預估出一個結果,. 如果中國製造業產出下降100 ... 於 twgreatdaily.com -

#20.出大事了,中國經濟要崩潰!你信了嗎? - 壹讀

作為世界第二大經濟體,中國經濟的一舉一動都牽動著世界神經。而有一種聲音,一直沒有停息過,那就是——中國經濟要崩潰了!今年,西方媒體出現了 ... 於 read01.com -

#21.中國經濟:恆大崩潰——中共政權的困境

中國房地產公司恆大集團陷入了償債困境。如果恆大崩潰,那麼中國經濟、中共獨裁和全球資本主義都將受到巨大衝擊。ISA與中國勞工論壇的Vincent Kolo ... 於 revolution.tw -

#22.Re: [問卦] 中國要崩潰了嗎? - 看板Gossiping - 批踢踢實業坊

其實很多細節能看出來中國已經崩潰了。 很簡單一個道理,如果中國真的一天比一天好,怎麼會有港獨和疆獨呢?如果中國經濟真的體質很強壯,為什麼要 ... 於 www.ptt.cc -

#23.FT中文网:“中国崩溃论”错在哪里?

毕竟,这是一种政府管理的经济,容易导致资本错配并依赖浪费性的投资。中国镇压性质的政治机构在国内安全方面的支出比在国防上还多。 民众对于共产党官员的愤怒与日俱增, ... 於 m.uscnpm.org -

#24.恆大破產是否會拖累中國經濟? - RFI

相信中國政府在控制信息領域是遊刃有餘。 如果說,美國金融巨頭索羅斯所謂恆大倒閉會導致中國經濟崩潰的說法頗有危言聳聽的嫌疑的話,中國經濟除了 ... 於 www.rfi.fr -

#25.中國崩潰論- 最新文章 - 關鍵評論

《中國即將崩潰》(英語:The Coming Collapse of China)是2001年美籍華人章家敦發表的著作,英文版在2001年8月由蘭登書屋發行,中文版在2002年由雅言文化發行,是跟 ... 於 www.thenewslens.com -

#26.新报:中国经济崩溃论可以休矣 - 国务院新闻办公室

西方的经济学家犯的一个严重错误,就是把经济史学的那套陈腔滥调搬到中国模式上来,用过去统计学的数据,来预测中国经济的增长或者崩溃。把西方经济学 ... 於 www.scio.gov.cn -

#27.【專欄】經濟大災難來了中國會崩潰嗎? - 民報

【專欄】經濟大災難來了中國會崩潰嗎? - 民報-近幾年來,中國的房地產價格高漲,已經造成巨大的泡沫,為了控制房價,...破產的房企已經達到278家,而且按照目前房企 ... 於 jobtagtw.com -

#28.【華府看天下】2021年中國經濟反彈將難持續與民主世界對抗 ...

這些瘟疫產生巨大的歷史影響,因為它們不但擴散快,死亡率也奇高,所到之處,都帶來人口的大規模崩潰。 中世紀的鼠疫,導致農民人口銳減,土地荒廢。擁有 ... 於 www.rfa.org -

#29.【台灣看天下】恆大是中國經濟崩潰前兆

中國 在鄧小平政策下搞改革開放,掛共產主義羊頭,賣著放任資本主義狗肉, ... 向銀行借錢,習近平又對二十五家大型銀行下令監管,防止樓市崩潰後, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#30.內地屋主「送」樓求甩身美學者:中國經濟崩潰先兆! - 東網

美國學者反駁指,此現象為「中國經濟全面崩潰前兆」。 該報道指,1名屋主2016年購入河北省燕郊天洋城1套40平方米的住宅,還剩下70多萬元人民幣(下同) ... 於 hk.on.cc -

#31.中国经济崩溃只是西方想象? - 学者之声 - EFN通讯社

当今时代最为重大的事件是中国的复兴——按购买力平价计算,中国将在五年内成为全球最大的经济体。 但令人奇怪的是,这种重大事件居然出现. 於 news.efnchina.com -

#32.美國23 年駐中記者:中國發展停滯、內部崩潰

國際銀行紛紛丟出時間表,預測中國何時會成為全世界最大經濟體(匯豐控股曾經預測那是2030 年,屆時中國的經濟量體將達到26 兆美元,相對於美國的GDP 則是 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#33.杨丹旭:中国经济崩溃论再现 - 早报

中国的最新经济数据出炉后,“中国经济崩溃论”再度浮上台面。 美国“商业内幕”(Business Insider)网站本月24日发表的一篇文章形容,中国这个世界第二 ... 於 www.zaobao.com.sg -

#34.恆大面臨破產,中國版次貸風暴要來了? - 商業周刊

金融大鱷索羅斯近期在《金融時報》上撰文,警告恆大違約可能導致中國經濟崩潰。甚至,這恐怕會產生外溢效應,動搖全球經濟,讓中國企業更難尋求外國 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#35.中国经济:崩溃还是成长_百度百科

《中国经济:崩溃还是成长》是2002 年江苏文艺出版社出版的图书,作者是程超泽. 於 baike.baidu.com -

#36.經濟全球化下的政治影響—以中國大陸為例

本文. 從實際數據分析中共經濟一旦崩解,將對世界與區域產生深遠的的影響,並嘗. 試推論世界的反應。 關鍵詞:經濟全球化、區域化、經濟互賴、中國崩潰論. 壹、前. 於 www.mjib.gov.tw -

#37.從經濟崩潰到內需疲軟中國一直被誤解 - 鉅亨網

中國GDP先是經歷了20年10%的增長,跟又以8%左右的平均增長率繼續保持增長,一般觀點認為中國經濟已處於崩潰邊緣。但這種觀點大部分基於許多誤解。 於 news.cnyes.com -

#38.西方的「中國崩潰論」講了30年都是空談,他們錯在哪裡?

畢竟,這是一種政府管理的經濟,容易導致資本錯配並依賴浪費性的投資。中國鎮壓性質的政治機構在國內安全方面的支出比在國防上還多。 民眾對於共產黨官員的憤怒與日俱增, ... 於 www.102like.com -

#39.「中國崛起已到盡頭!」美國政治學者:習近平仍企圖重塑世界

不過美國政治學者貝克利與布蘭德斯投書《外交事務》指出,中國40年來的 ... 的經濟放緩、政治體制上走向極權、資源短缺越演越烈、人口結構的崩潰更是 ... 於 www.storm.mg -

#40.划重点!怎么看当前中国经济,这篇文章说透了 - 新华网

国际上一些别有用心的人先后炮制过“中国经济硬着陆”“人民币崩溃”“房地产崩溃”“债务崩溃”等种种预言。 这些预言,全都没有应验。“在事实面前,任何片面夸大 ... 於 www.xinhuanet.com -

#41.保罗·克鲁格曼:中国经济会崩溃吗?

保罗·克鲁格曼:中国经济会崩溃吗? 我希望我是在杞人忧天,但是事实却让人不能不担心:中国现在的情况跟以往的经济危机发生前夕非常相似。世界经济已经饱受欧洲金融 ... 於 www.time-weekly.com -

#42.中国经济:崩溃还是成长 - Google 圖書結果

2008年北京奥运对中国经济、社会的影响是广泛而深远的,特别是对中国的体育、旅游、建筑、建材、通信、商业服务等具体产业的影响最直接。由于北京举办2008年奥运会, ... 於 books.google.com.tw -

#43.回不去了!中國崩潰與否猶未可知但經濟榮景難以再起

對於「中國崩潰」的討論,其實不是這幾年才出現的話題,早在1979年之前,中共採取鎖國政策及內部頻繁的政治動員,導致全國經濟處於嚴重困頓的狀態,就連 ... 於 www.rti.org.tw -

#44.中國經濟未爆彈?國企債券違約金額「一年暴增3.5倍」 政府難 ...

中國 信用債(台灣稱為「公司債」)市場崩潰的衝擊是全面性的,北京清華大學投資的清華控股,100塊面額的債券剩不到40元,過去還款紀錄很好的雲南城投債( ... 於 finance.ettoday.net -

#45.彭博中国将深度衰退习近平噩梦到来崩盘预兆 - 时刻新闻

彭博经济学估计,雷曼式的崩盘可能将中国推入深度衰退,进入10年零增长的萧条状态。中共可能会走上与日本30年前经济崩溃前相同的轨迹,改革失败、国际 ... 於 www.timednews.com -

#46.中國即將崩潰| 誠品線上

政府本身對入世的意義也是不甚了了。更糟的是,中國時運不濟。去年夏天起,全球已開發國家已明顯集體走向經濟衰退,北美、西歐甚至亞洲 ... 於 www.eslite.com -

#47.林毅夫:“中国经济崩溃论”站不住脚 - 北京大学新闻网

在这里我想分析一下,改革开放后中国的经济增速为什么快,为什么每隔几年中国经济即将崩溃的论调就来一次,中国经济的发展潜力如何? “后来者优势”助推 ... 於 news.pku.edu.cn -

#48.恆大危機:中國經濟還有哪些隱患?四位學者來把脈 - BBC

但原則上,中國也可以在增長率崩潰的情況下進行調整,同時做到對普通人來說結果也不那麼糟糕,」 佩蒂斯說。 「禍不單行」還是有意為之? 於 www.bbc.com -

#49.搶錢」拼連任!矢板明夫點出「未來2分歧路線」 :中國經濟崩潰

矢板明夫分析,若習近平繼續打壓商界,中國經濟勢必走向崩潰,可能導致國家完蛋、共產黨倒台或是黨內反習勢力將其打倒等情況;若習近平連任後修正路線 ... 於 www.fountmedia.io -

#50.【台灣看天下】恆大是中國經濟崩潰前兆 - 民報

中國 是使用能源大國,75%的電力來自燃煤,燃氣的火力發電,5%來自核能,10%水力發電,10%風力発電,中共為了面子,不向澳洲買媒,轉向俄羅斯,美國, ... 於 www.peoplenews.tw -

#51.標普:中國大陸經濟崩潰風險係數全球第一 - MoneyDJ理財網

標普:中國大陸經濟崩潰風險係數全球第一 ... 隨著中國大陸中央政府及各地政府關於2013年經濟增長目標的出爐,投資帶動經濟的主力地位凸顯。 於 www.moneydj.com -

#52.全球/恆大破產危機在即! 中國經濟恐全面崩盤 - 民視新聞

中國第二大房地產集團、恆大,最近爆發財務危機,上周連續多天,大批投資者擠爆恆 ... 金融巨鱷索羅斯還悲觀示警,指恆大違約可能導致中國經濟崩潰。 於 www.ftvnews.com.tw -

#53.經濟崩潰作為一種解脫方案 - 新紀元周刊

中共政壇各派似乎在爭議,看要把經濟崩潰的罪責推在什麼人的身上。推在什麼人身上,都無濟於事,因為中共做為一個統治和利益集團的整體,必須為此全面負責。中國現在的 ... 於 www.epochweekly.com -

#54.中國經濟要崩潰!給出的理由很充分! (東方來時評2021/8/9

完了!一向唱好的華爾街大佬都說,中國經濟要崩潰!給出的理由很充分! (東方來時評2021/8/9) ... 作者: 李一平 , 文章內容並不代表本網立場和觀點。 於 www.bannedbook.org -

#55.經濟如果繼續蕭條,2019 年後將換來政治性社會抗爭 - 報橘

中國 學者的「中共崩潰論」:經濟如果繼續蕭條,2019 年後將換來政治性社會 ... 繼中國國家主席習近平親口對中央黨員承認,中國的經濟面臨危機,但他 ... 於 buzzorange.com -

#56.中國即將崩潰

在2001年8月出版的《中國即將崩潰》英文版中,章家敦斷言:「中國現行的政治和經濟制度,最多只能維持5年……中國的經濟正在衰退、並開始崩潰,時間會在2008年北京奧運會 ... 於 www.wikiwand.com -

#57.楊丹旭:中國經濟崩潰論再現 - 思考香港

中國的最新經濟數據出爐後,「中國經濟崩潰論」再度浮上枱面。 ... 官方上周公布的數據顯示,今年第三季,中國經濟同比僅增長4.9%,增速跌至一年來 ... 於 www.thinkhk.com -

#58.習近平大動作「清剿」大陸25金融機構郭樹清成執行者未來喊水 ...

根據《大紀元時報》報導,中國2015 年受金融風暴打擊,差點使整個經濟崩潰,此後中國國家主席習近平就堅決在2016 年完成軍隊交接,獨攬大權。但江澤民的 ... 於 newtalk.tw -

#59.[新聞] 中國制度使經濟崩潰謝金河:後座力正要

謝金河指出中國經濟在習近平改變下血流成河,後座力才正要開始。(資料照/民視新聞) 謝金河指出,20年前美籍華人作家章家敦出版《中國即將崩潰》一 ... 於 ptthito.com -

#60.中國經濟崩潰

中國經濟 泡沫浙江外貿合金廠破產| 家族企業遍地破銅爛鐵| 內循環真的可行嗎?After leaving foreign trade, China factories went bankrupt · 中國熱點網評JACKVIEW. 於 www.youtube.com -

#61.中國即將崩潰- 维基百科,自由的百科全书

在2001年8月出版的《中国即将崩溃》英文版中,章家敦断言:“中国现行的政治和经济制度,最多只能维持5年……中国的经济正在衰退、并开始崩溃,时间会在2008年北京奥运会 ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.中國經濟怎麼崩潰?自中央一次爆發 - 阿波羅網

那麼,究竟中國經濟會依循何種方式崩潰呢?吳嘉隆分析,與市場經濟不同,中共的經濟模式會讓所有的債務問題不斷往政府高層堆積,因此最後會在中央大 ... 於 hk.aboluowang.com -

#63.美國和中國誰經濟會先崩潰?眾人「一句話」道破殘酷真相

武漢肺炎肆虐全球,各國確診人數不廷攀升,歐美國家近日更是大爆發,連帶影響股市起伏。對此,有網友就好奇在PTT 發問「美國和中國誰經濟先崩潰? 於 www.nownews.com -

#64.中國經濟崩潰成真?恒大地產之後,陸續為何都有地產與銀行業 ...

中國經濟崩潰 成真?恒大地產之後,陸續為何都有地產與銀行業被鬥爭?1024直播世界大哉問精華版. 5,547 views ... 於 www.youtube.com -

#65.日媒時評:中國負債問題恐導致全球經濟崩潰 - Taiwan News

日媒《產經新聞》,稍早發佈時評,表示中國國内債務危機,可能導致世界經濟崩潰。.時評介紹,在當地時間21日,於阿根廷舉行的G20財長央行總裁會議中, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#66.中國要崩潰了嗎?他揭秘4細節:其實已經崩了 - 三立新聞

中國 近年來與世界多國交惡,美中對抗情勢至今也不見緩減,這幾年來頻頻有人指出中國在經濟、疫情方面恐將崩潰,也有人認為中共政權有瓦解的可能性。 於 www.setn.com -

#67.东西问| 德国学者易阳:西方“中国威胁论”的实质是什么?_美国对

另一方面,今天对中国的表述越来越多与“红色恐怖”“共产主义威胁”混在一起,强调中国是一个 ... 另一个“威胁”是担忧中国经济崩溃将拖累全球金融体系。 於 www.sohu.com -

#68.(东西问)重磅丨金刻羽:西方人眼中,中国经济为何总是濒临 ...

为何中国崩溃论、威胁论在国际社会轮番出现?西方学者、媒体对中国经济的预判为何经常“失准”?中国崛起究竟会给世界带来什么?伦敦政治经济 ... 於 www.chinaqw.com -

#69.Re: [問卦] 中國要崩潰了嗎? - Gossiping板

其實中國已經崩潰了,只是做假賬,吹牛,信息封鎖,你不知道而已。 ... 推jiayuan: 推中國那麼依賴台灣 又將崩潰 就等小英發動經濟制裁124F 01/18 16: ... 於 disp.cc -

#70.中国经济崩溃对美国有利吗。? - Abcexchange

但是,如果情况持续下去,可能会对美国和世界各地的外贸、金融市场和经济增长产生重大影响;. 中国正在崩溃吗? 过去30年,中国成年的以 ... 於 abcexchange.io -

#71.走出對中國經濟的認識誤區

中國 最大的房地產開發商之一恆大集團背負著3000億美元的巨額債務,正在走向破產,引發了人們對更廣泛的房地產市場崩潰,甚至發生金融危機的擔憂。 於 cn.nytimes.com -

#72.中国需做好准备,美国即将崩溃!这四个国家首先遭殃! - 网易

随着生产力的不断发展,美国的资本主义生产方式已经越发不适应了。在国际上,美国经济在世界经济中的作用一直在下降,并依靠自己建立的货币霸权剥削其他 ... 於 www.163.com -

#73.總統接見「中國即將崩潰」一書作者章家敦

陳總統水扁先生今天上午在總統府接見「中國即將崩潰」一書作者章家敦(Gordon G. ... 章家敦則說,中國共產黨政權本質並沒有任何的改變,大陸這兩年來,雖然在經濟上 ... 於 www.president.gov.tw -

#74.索貝克:中國「自殺式經濟政策」的背後盤算!財政緊縮嚴厲限產

投資低迷的同時,消費也跟著崩潰。中國社會消費品零售數字在今年3月見頂之後,持續滑落。在收緊財政的同時,中國還在2021年上半年 ... 於 www.wealth.com.tw -

#75.杨丹旭:中国经济崩溃论再现 - 联合早报

早点京腔新韵[email protected] 中国的最新经济数据出炉后,“中国经济崩溃论”再度浮上台面。 美国“商业内幕”(Business Insider)网站本月24日发表的 ... 於 m.haozaobao.com -

#76.台灣中評網:“中國經濟崩潰論”過於誇張

中評社香港2月6日電/2016年伊始,中國經濟崩潰論導致全球金融市場動蕩不安。但這樣的恐慌過於誇張。中國股票和貨幣市場動蕩是不能掉以輕心的,但這并 ... 於 www.crntt.tw -

#77.吳惠林:有影嘸中國經濟崩潰在即

如今的中國大陸經濟局勢,作者指出6大途徑會引爆危機:1.是立即讓人民幣升值;2.是國際貿易制裁中國大陸,以及歐美各國同步向中國大陸課徵懲罰關稅;3.是通膨過高造成泡沫 ... 於 www.cier.edu.tw -

#78.中国经济挺到现在的秘密衰退还是崩溃?

歡迎購買《九頭鳥:自由言說》系列期刊: 第一期:鄭州洪水真相:天災?人禍? https://play.google.com/store/books/details?id=HM5GEAAAQBAJ 第二期:中國戰狼外交走 ... 於 www.mti.edu.eg -

#79.指望德尔塔毒株?“中国崩溃论”又落空了-肯·默克-观察者网

例如,美国新闻媒体就哀叹中国的经济增长是由债务驱动的。他们认为过度杠杆化会增加支付违约风险和金融系统风险,最终导致经济全面崩溃。 章家敦在2001年 ... 於 www.guancha.cn -

#80.恆大破產致中國經濟崩潰?全球金融危機?(圖) - - - 財經評論

目前的風險不僅僅是恆大這一家公司的命運問題,因為房地產上游和下游四十多個行業都將波及。恆大的困境令人們擔心中國經濟崩潰,甚至像雷曼兄弟倒閉 ... 於 www.secretchina.com -

#81.到底是誰誤解了中國? - 香港01

索羅斯一邊「唱衰」中國經濟會崩潰,同時一直將中國形容為美國等自由社會的最大敵人和威脅,又聲稱自己意欲「打敗中國」。 於 www.hk01.com -

#82.特朗普關稅會讓中國經濟崩潰?未必

中國基礎設施投資大幅滑坡,上證指數跌入熊市。這是否意味着美國總統特朗普隨時可能宣布的對另外2000億美元中國商品加征關稅的計劃將足以導致中國經濟 ... 於 cn.wsj.com -

#83.期待「中國崩潰」的日本人,不願正視的問題 - JBpress

進入2021年9月,日本媒體報導關於中國企業集團「中國恒大」破產危機的新聞便不斷增加。連帶「中國泡沫終於要迎來崩潰」、「中國經濟到此為止了」等, ... 於 jbpress.ismedia.jp -

#84.經濟學家稱中國未必會因債務而崩潰 - 美國之音粵語網

隆德說,中國的政府債務遠低於美國政府債務,在債務相對GDP方面,僅有美國的一半,因此“政府在必要時有充足的財政能力救助其金融系統。”. 於 www.voacantonese.com -

#85.沈達明:中國經濟,崩潰中? - 端傳媒

沈達明:中國經濟,崩潰中? 經濟狀況糟糕如此,領導層心急如焚,但在輿論宣傳上仍然一片歌舞昇平、和諧盛世,在茍延殘喘的日子裏,期待着供給側改革 ... 於 theinitium.com -

#86.新媒文章:中國經濟「悲觀論」大錯特錯 - 新浪新聞

但這不會導致「雷曼時刻」,即因一家負債纍纍的公司破產而引發更廣泛的金融或經濟崩潰。中國擁有龐大的儲蓄池。而且當局現在也善於應對大公司的破產。 於 news.sina.com.tw -

#87.重磅丨金刻羽:西方人眼中,中国经济为何总是濒临崩溃?

为何中国崩溃论、威胁论在国际社会轮番出现?西方学者、媒体对中国经济的预判为何经常“失准”?中国崛起究竟会给世界带来什么?伦敦政治经济 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#88.林毅夫詳解“中國經濟崩潰論”的由來與崩潰_新華財金網

西方認為我國政府的漸進雙軌制改革是最糟糕的轉型方式,但事實證明,少數幾個在轉型期維持穩定和快速發展的國家,都採用了這種當時認為'最糟糕'的方式 ... 於 tc.xfafinance.com -

#89.專家:中國增長模式將崩潰或陷入長期衰退 - 大纪元

近幾週的一系列數據顯示,中國經濟正在急劇放緩。專家們認為,中國經濟增長模式正瀕臨崩潰,可能陷入8年到10年的長期衰退之中。 於 www.epochtimes.com -

#90.德语媒体:戳不得却又不得不戳的泡沫| 媒体看中国 - DW

恒大危机,继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出,整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机,而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘 ... 於 www.dw.com -

#91.為何中國經濟崩潰未成真?學者:許多問題是毒藥也是解藥

為什麼中國能持續避開此種恐怖厄運?有經濟學家撰寫《China: The Bubble that Never Pops》(中國:永不破滅的泡沫)一書解釋,他說中國 ... 於 finance.technews.tw -

#93.中國雙軌漸進改革模式具有世界意義--理論-人民網

在這段時間內,雖然中國經濟崩潰論此起彼伏,但是,改革開放至今,中國是世界上唯一沒有出現金融經濟危機的國家。 中國改革開放為什麼能取得這樣的 ... 於 theory.people.com.cn -

#94.遠東遭中國重罰20億蔡英文正告北京:別再傷害兩岸關係 - 鏡週刊

蔡英文表示,長期以來,台商對於中國經濟發展、社會就業,以及兩岸交流有很大的貢獻。她強調,在民主自由的台灣,支持哪一個政黨、哪一個議題,都是 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#95.倪文迪:“比长命”只是崩溃论的又一变奏 - 联合早报

不管戴蒙的“摩根大通可能比中国政府更长命”是纯粹属于戏言抑或是属于真心的评论,有关中国经济或大陆政府将出现崩盘式瓦解的论说,事实上自柏林围牆在上 ... 於 m.kzaobao.com -

#96.阿富汗童婚悲歌嫁女換聘金最小受害者20天大 - 中央社

塔利班重返政權百日,經濟崩潰、外援驟停,阿富汗當地許多家庭無以為繼只能「嫁」幼女換取聘金。女權團體痛訴「這不是婚姻、是性侵兒童」, ... 於 www.cna.com.tw -

#97.中國即將崩潰?謝金河:習近平強硬的經濟革命 - 今周刊

大家記得章家敦的「中國即將崩潰」? 梁文韜先生說,我曾經大力看好中國經濟,這讓我想起廿年前的往事!章家敦出版這本書,李前總統大力推薦,並且把 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#98.疫后的中国经济是稳步复苏,还是畸形发展? - 美国之音

从中国官方近日发布的8月份经济数据看,中国经济已经从新冠肺炎疫情打击下强劲复苏。 ... 章家敦(Gordon Chang)著有《中国即将崩溃》。 於 www.voachinese.com