中國時報文化事業股份有限公司的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李永然寫的 商務契約訂定與糾紛解決(六版) 和張才雄,趙愛卿的 與泥結緣一甲子:水泥工藝領航者 亞泥張才雄回憶錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國時報集團 - 中文百科全書也說明:中國時報 集團沿革,初期發展與事業,跨媒體事業擴張,蔡衍明入主中時,重大事件, ... 一家台灣證交所上市公司、一家上櫃公司,分別是中視(台證所:9928)和時報文化(櫃檯 ...

這兩本書分別來自永然 和時報出版所出版 。

元智大學 藝術與設計管理碩士班 沈禎、龔詩文所指導 朱國良的 戰後臺灣軍旅漫畫研究–以劉興欽、李鴻欽、睫毛為例 (2019),提出中國時報文化事業股份有限公司關鍵因素是什麼,來自於軍旅漫畫、義務役、劉興欽、李鴻欽、睫毛(本名:余仕文)。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 楊楨所指導 林媄筎的 從實務見解論勞工資遣之適法性 (2018),提出因為有 勞動基準法第11條的重點而找出了 中國時報文化事業股份有限公司的解答。

最後網站台北市報業商業同業公會兒少新聞自律委員會審議決定書則補充:被舉發會員報香港商蘋果日報出版發展有限公司. 設台北市內湖區行愛路141 巷39 號. 代表人葉一堅住同上. 被舉發會員報中國時報文化事業股份有限公司.

商務契約訂定與糾紛解決(六版)

為了解決中國時報文化事業股份有限公司 的問題,作者李永然 這樣論述:

商場如戰場,光是一句口頭承諾早已不足為憑, 以書面契約規範各種不同型態的商業行為,不但有必要, 且可為將來可能的商務糾紛,預作防範和提供解決之道。 本書蒐錄近數十種常見商務契約, 以律師的專業,「案例」、「擬約要點」、「契約範例」三階段撰寫模式, 讓讀者輕鬆掌握簽約要領。 並為解決商務糾紛,本書不但解析多種解決方案, 同時提供多則商務契約相關狀例, 做為解決商務契約所引起的糾紛。

戰後臺灣軍旅漫畫研究–以劉興欽、李鴻欽、睫毛為例

為了解決中國時報文化事業股份有限公司 的問題,作者朱國良 這樣論述:

在臺灣,服兵役曾是每位男性朋友的義務。在軍中生活雖然苦悶,然而總是讓人無限懷念。近年,許多當兵故事的漫畫印刷出版,不僅喚起許多中高齡男性讀者的回憶,也透過漫畫形式向年輕一輩的讀者介紹當兵的軍隊故事,產生全新的圖文閱讀的面貌。然而,2018年全面停止徵兵,不再徵集義務役役男入營服役。導致1994年以後出生的役男,只要接受4個月的「軍事訓練役」。實施60年的徵兵制度從此走入歷史。對數十萬眾多退伍的義務役男的甘苦經驗來說,回憶尤其彌足珍貴。因此,本研究透過詮釋學的觀點,從檔案、文獻、漫畫及深度訪談等應用,以劉興欽《從軍樂》、李鴻欽《狗臉的歲月》、睫毛《老媽,我想當爽兵!》等三部以「當兵經驗」為主題

漫畫做為研究對象,採取「文獻研究」、「歷史研究」、「深度訪談」及「比較研究」等研究方法進行研究。首先爬梳戰後軍旅漫畫發展的歷史脈絡,探討不同世代漫畫家的當兵經驗,瞭解漫畫家當時在創作軍旅漫畫的心態與動機,比較、分析三部漫畫的內容與表現方式的異同。

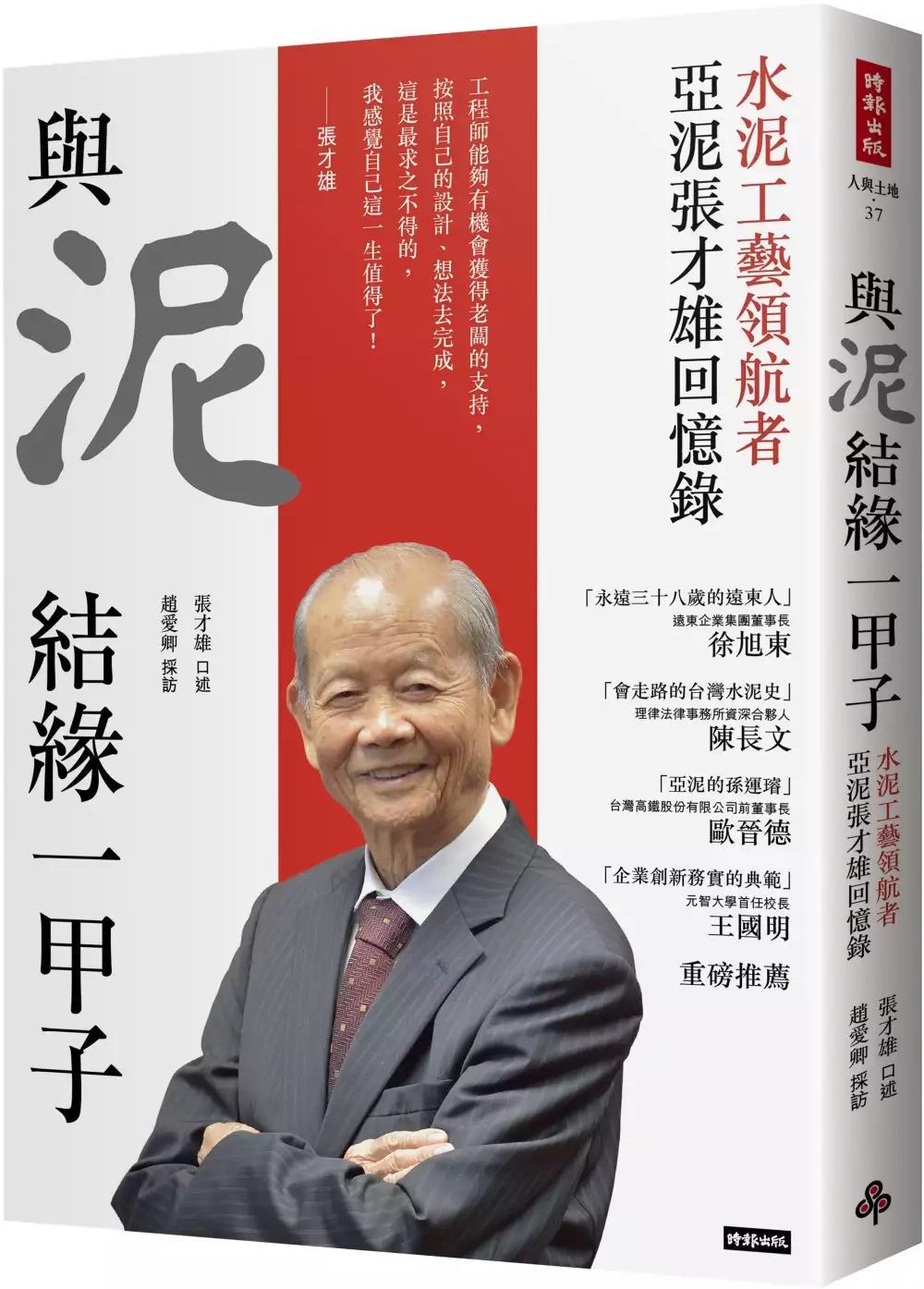

與泥結緣一甲子:水泥工藝領航者 亞泥張才雄回憶錄

為了解決中國時報文化事業股份有限公司 的問題,作者張才雄,趙愛卿 這樣論述:

這是一個在動盪不安的時代裡, 有骨氣工業人創造時代的故事! 工程師能夠有機會獲得老闆的支持, 按照自己的設計、想法去完成, 這是最求之不得的, 我感覺自己這一生值得了! ──張才雄 將大半生奉獻給亞泥的張才雄, 以前瞻遠見,用踏實謀略, 在水泥這個傳統產業,從製造到智造, 創造價值,成就經營管理之道, 不只造就水泥界的獲利王表現, 更塑造出國內外同業口中的環保綠化礦場典範! ●從創建、設備到製程,堅持一手籌辦,自力建廠,確實掌握安全性與穩定度,打造出兩岸水泥廠典範,生產效率傲視同業。 ●大破大立推動改革,強調帶人帶心,衡酌工時,讓

員工兼顧工作與家庭;重新訂立薪資結構、獎金制度,力行新人事管理,奠定幸福企業根基。 ●踏遍大江南北,登陸設廠。從審慎探勘礦源,兼顧質與量,到善用水運,造船、建碼頭,大幅節省運輸成本,創造出在中國大陸設廠第一年就獲利的不可思議紀錄。 ●領先同業,於九〇年代推動循環經濟理念,將工業廢棄物和副產品資源化,導入低碳製程,避免二次污染,從重工業轉型推升為綠色環保產業。 這部回憶錄,不只是張才雄的人生故事,亦見證了亞泥在兩岸的發展史,以及亞泥在落實水泥工藝的努力。更可一窺東主對經理人的信任與充分授權,讓張才雄得以一展長才,「伯樂」與「千里馬」相輔相成,共同引領亞泥,走在產業之巔,成為業界

的一段佳話。 重磅推薦 遠東企業集團董事長 徐旭東 理律法律事務所資深合夥人 陳長文 台灣高鐵股份有限公司前董事長 歐晉德 元智大學首任校長 王國明

從實務見解論勞工資遣之適法性

為了解決中國時報文化事業股份有限公司 的問題,作者林媄筎 這樣論述:

從勞動部網站公佈的勞資爭議案件資料統計(見表2)顯示,我國近10年(97年〜106年)以來已突破往年,每年的勞資爭議案件都高達兩萬件以上!探究其原因,除了可能因為勞工的自我權益意識覺醒因素以外,產業結構的改變和勞動法令的不夠完善也都是很可能的原因。 本文乃針對勞動基準法第11條資遣解僱條款,適用對象為個別勞工與個別雇主,從我國目前法院歷年的實務判決見解出發,佐以勞動法專家學者的見解,探究實務見解與學理基礎之間或者法官與法官之間的見解有何異同?並嘗試探索雇主不當資遣勞工的可能原因為何?再從司法院網站最近三年(105年〜107年)的資料統計(見表1),可以得知法院實務上以勞動基準法

第11條為事由資遣解僱勞工之判決當中,最常見的仍屬第5款的「勞工確不能勝任工作」,為了因應由此產生以「績效考核」不佳為由資遣勞工的新興爭議議題,如何在各產業寬嚴不一自己制訂的「工作規則」中建立統一的司法審查理論與判斷基準,已經是目前一項很重要的課題。 勞動基準法之規定為勞工勞動條件的最低標準,勞動基準法第11條對終止事由採取列舉方式,明確限定雇主的解僱權,但不應只以符合法定規定的解僱事由為足,在尚未修改條文至完善以前,司法實務上仍需適當地運用法律原理原則:「正當事由原則」、「最後手段性原則」以及「程序妥當原則」,嚴格審查雇主資遣員工的適法性,並努力平衡勞雇之間的權益以及降低勞動基準法與法

院實務運作之間的落差。本文最後提出3點建議作為總結:(1) 將勞動基準法第11條第4款的後段文字「有減少勞工之必要,又無適當工作可供安置時」,提升至勞動基準法之本文,作為勞動基準法第11條各款終止情形的共同要件。(此即「解僱之最後手段原則」)(2) 增列違反勞動基準法第11條和第12條的罰則以及公佈雇主姓名。(此乃本人之親身經歷,希望能督促雇主守法,防止雇主假藉勞動基準法非法解僱員工)(3) 降低訴訟標的價額。(根據以上勞動部統計10年以來每年兩萬件以上的勞資爭議案件,能繼續進入高等法院審理者,每年皆低於一千件,顯然很可能是因為勞工無資力負擔訴訟費用)

想知道中國時報文化事業股份有限公司更多一定要看下面主題

中國時報文化事業股份有限公司的網路口碑排行榜

-

#1.中國時報文化事業股份有限公司· 王丰· 臺北市萬華區大理街132號

所營事業資料· 中國時報文化事業股份有限公司 · C701010: 印刷業 · F104110: 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 · F105050: 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 · F108040 ... 於 datagovtw.com -

#2.中國時報文化事業股份有限公司-歷年得標記錄 - 電子招標採購網 ...

電子招標採購網(BizQ)-中國時報文化事業股份有限公司歷年得標記錄. ... 臺中市南區104年度里鄰長報紙採購案(中國時報). 單位:臺中市南區區公所日期:2015-01-12 ... 於 gov.bizq.com.tw -

#3.中國時報集團 - 中文百科全書

中國時報 集團沿革,初期發展與事業,跨媒體事業擴張,蔡衍明入主中時,重大事件, ... 一家台灣證交所上市公司、一家上櫃公司,分別是中視(台證所:9928)和時報文化(櫃檯 ... 於 www.newton.com.tw -

#4.台北市報業商業同業公會兒少新聞自律委員會審議決定書

被舉發會員報香港商蘋果日報出版發展有限公司. 設台北市內湖區行愛路141 巷39 號. 代表人葉一堅住同上. 被舉發會員報中國時報文化事業股份有限公司. 於 www.newspaper.org.tw -

#5.Nicole Yu - 一級專員- 旺旺中時媒體集團中國時報文化事業股份 ...

旺旺中時媒體集團中國時報文化事業股份有限公司. 2020 年6 月 - 目前1 年7 個月. 台北市萬華區. 旺旺中時媒體集團時藝多媒體傳播股份有限公司圖片 ... 於 tw.linkedin.com -

#6.中國時報文化事業股份有限公司-台灣公開資訊網

中國時報文化事業股份有限公司 公開資訊調查報告. 桃園市政府工務局桃園市103年採購案件. 提供桃園市103年 ... 於 tw.datagove.com -

#7.中國時報文化事業股份有限公司高雄印刷工廠 - 台灣數據庫集

這是臺灣中國時報文化事業股份有限公司高雄印刷工廠的詳細介紹頁,可以查中國時報文化事業股份有限公司高雄印刷工廠相關的信息,例如統一編號、工廠名稱、登記編號、 ... 於 twn.databasesets.com -

#8.訊息公告

有關中國時報文化事業股份有限公司辦理「2021讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動索票1案,詳如說明,請查照。 於 school.boe.ttct.edu.tw -

#9.決標公告[標案案號]10422[標案名稱]105年度臺南市安平區公所

[得標廠商名稱]中國時報文化事業股份有限公司 [是否得標]是 [得標廠商地址]108臺北市萬華區大理街132號1~7樓 [得標廠商電話]02- 23087111 [決標金額]138,000元 於 web.tainan.gov.tw -

#10.中國時報文化事業股份有限公司舉辦「向南投縣志工致敬」公益 ...

等主旨摘要 轉知有關中國時報文化事業股份有限公司舉辦「向南投縣志工致敬」公益演唱會活動時間更動乙案,請轉知所屬志工,請查照。 於 mhjhsteach.blogspot.com -

#11.時報文化出版企業股份有限公司 - 104人力銀行

應徵時報文化出版企業股份有限公司工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 ... 我們也期望能更上層樓,整合全球華文圖書市場,擴充「尊重智慧與創意」的文化事業版圖。 於 www.104.com.tw -

#12.郵遞區號3+3 - 台北市萬華區大理街

03798509, 中國時報文化事業股份有限公司, 王丰, 臺北市萬華區大理街132號1~7樓 · 04196414, 工商財經數位股份有限公司, 陳國瑋, 臺北市萬華區大理街132號. 於 zip5.5432.tw -

#13.中國時報文化事業股份有限公司 - Facebook

中國時報文化事業股份有限公司 ,臺北市。有興趣. 於 zh-tw.facebook.com -

#14.轉知中國時報文化事業股份有限公司辦理「2020讓奉獻成為 ...

轉知中國時報文化事業股份有限公司辦理「2020讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動 ; 臺東縣政府 函 ; 機關地址:, 95001臺東市中山路276號 ; 傳真:, 089-346837. 於 ttaivs.ntc.edu.tw -

#15.中國時報文化事業股份有限公司記者面試經驗2021.8.30

面試地區:臺北市。相關職務工作經驗:2 年。面試時間:2019 年7 月。面試結果:錄取。薪水:每個月新台幣32000 元。面試過程:第一次面試:很像是菜 ... 於 www.goodjob.life -

#16.中國時報文化事業股份有限公司. - 1111商搜網

《中國時報》是一份優質的綜合性中文報紙,總社位於台北市萬華區。《中國時報》與《聯合報》、《自由時報》、《蘋果日報》(台灣版)並列為台灣「四大報」,是台灣報業的 ... 於 trade.1111.com.tw -

#17.中國時報- 维基百科,自由的百科全书

中國時報文化事業股份有限公司. China Times Incorporated. China Times Building on Bangka Blvd. 20050119.jpg. 中國時報大樓. 其他名稱, 中國時報、中時、中國時 ... 於 zh.wikipedia.org -

#18.大同國小一般公告

史永明 ; 中國時報文化事業股份有限公司辦理「2015年開卷好書獎‧圖書館聯展」 ; 說明: 於 web.dtes.hcc.edu.tw -

#19.中國時報地址的推薦與評價,PTT、DCARD - 社群網紅飯店 ...

中國時報地址的推薦與評價,在PTT、DCARD、FACEBOOK和這樣回答,找中國時報地址在% ... 中國時報文化事業股份有限公司- 台灣採購公報網供應商資料庫. #6. 媒體聯絡資訊. 於 hotel.mediatagtw.com -

#20.中國時報文化事業股份有限公司|Accupass 活動通

中國時報文化事業股份有限公司. 旺旺中時媒體集團是中港台華文世界第一個整合多媒體事業的主流媒體集團,轄有報社、雜誌社、出版社、無線與有線電視台、整合行銷公司、 ... 於 www.accupass.com -

#21.中國時報文化事業股份有限公司· 王丰 - OPENGOVTW

中國時報文化事業股份有限公司 統一編號為03798509. 代表負責人為王丰. 所在地為臺北市萬華區大理街132號。 於 opengovtw.com -

#22.中國時報文化事業股份有限公司

中國時報文化事業股份有限公司,統一編號:03798509,電話:02-23087111,傳真:02-66000869,公司所在地:臺北市萬華區大理街132號1~7樓,代表人姓名:蔡衍明,司法案件(30), ... 於 www.twfile.com -

#23.時報悅讀

時報文化 出版企業股份有限公司地址:108 台北市萬華區和平西路3段240號服務電話:02-2304-7103 © 2015, China Times Publishing Co. 本站台資料為版權所有,非經同意請 ... 於 www.readingtimes.com.tw -

#24.轉知⊗ 中國時報公司訂於109 年3 月27 日至30 日舉辦第十四屆 ...

轉知⊗ 中國時報公司訂於109 年3 月27 日至30 日舉辦第十四屆台北國際春季展旅展. 發佈日期: 2019年08月07日. 說明:. 依據中國時報文化事業股份有限公司108 年7 月4 ... 於 culture-tourism.hualien.gov.tw -

#25.公司簡介 - 中國人壽

中國 人壽成立於1963年,並於1981年更名為「中國人壽保險股份有限公司」,總部設立 ... 新紀元,並堅持善入科技的理念,將公司治理及公平待客內化為企業文化。2021年7月 ... 於 www.chinalife.com.tw -

#26.轉知中國時報文化事業股份有限公司辦理「2018華語流行音樂 ...

地址:臺北市松山區八德路四段101號TEL(總機): (02) 2753 - 5316 校安中心電話(教官室專線):(02)2747-6171 Address:No.101,Sec.4,Bade Rd.,Songshan District, ... 於 www.zlsh.tp.edu.tw -

#27.中華民國98年4月17日發文字號:通傳營字第09841025620 號

主旨:公告就「中國電視事業股份有限公理围棋报纺有限公. 公司申請董事長、董監事及總經理 ... (三)中國時報文化事業股份有限公司現任董監事一覽表: 職稱. 所代表法人. 於 www.ncc.gov.tw -

#28.王丰-中國時報文化事業股份有限公司- 大理街

負責人:王丰·公司名:中國時報文化事業股份有限公司·統一編號:03798509·公司地址:臺北市萬華區大理街132號1~7樓·資本額:5480000000·公司狀況:核准設立·核准設立 ... 於 twinc.com.tw -

#29.中國時報文化事業股份有限公司知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

中國時報文化事業股份有限公司 知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.iredpage.com -

#30.轉知中國時報文化事業股份有限公司辦理「2015開卷好書獎 ...

一、依據中國時報文化事業股份有限公司104年10月26日中公編字第104286號函辦理。 二、相關問題請洽該公司周月英小姐,電話:02-23087111轉3451 ... 於 old.lioho.tw -

#31.中國時報集團_百度百科

中國時報 集團,別稱中國時報系、中時集團,以創立於1950年的《中國時報》為集團主體,是目前台灣媒體業的龍頭之一。旗下目前有一家台灣證交所上市公司、一家上櫃公司, ... 於 baike.baidu.hk -

#32.中國時報文化事業股份有限公司於2017年2月24日至 ... - 東海大學

中國時報文化事業股份有限公司 於2017年2月24日至2月26日辦理「2017大台中第一屆大學博覽會」. 日期: 2016-12-21; 分類: 單位: 輔導室; 點閱: 2703. 於 www.hn.thu.edu.tw -

#33.旅行商業同業公會

依據中國時報文化事業股份有限公司108年12月4日中公廣字第10804號函辦理。 2 . 該公司擬於108年12月13日下午3時至5時舉辦「成功之母講座第19場周永暉談《堅定信念超越 ... 於 www.tata.org.tw -

#34.時報文化- 维基百科,自由的百科全书

時報文化 出版企業股份有限公司,簡稱時報文化、時報出版,是台灣大型出版社之一, ... 1975年1月,余紀忠籌劃創立時報文化出版事業有限公司,簡稱時報出版,是時報文化 ... 於 zh.m.wiki.hancel.org -

#35.中視全球資訊網

綜合台. 全民星攻略 我愛冰冰Show 大陸尋奇 綜藝玩很大 飢餓遊戲 · 新聞台 · 星聞碰碰胡 庶民大頭家 60分鐘 改變的起點 · 經典台 · 菁采台. 主播專區. 於 www.ctv.com.tw -

#36.中國時報文化事業股份有限公司 - 公司登記查詢中心

中國時報文化事業股份有限公司,統編:03798509,地址:臺北市萬華區大理街132號1~7樓. 於 www.findcompany.com.tw -

#37.中國時報印刷大樓 - 達欣工程

工程概要. 業主:中國時報文化事業股份有限公司設計:李祖原建築師事務所型式:地下4層,地上9層,辦公大樓構造:RC 基地位置:台北市大理街完工日期:1988年8月 ... 於 www.dacin.com.tw -

#38.中國時報文化事業股份有限公司 - 黃頁任意門

中國時報文化事業股份有限公司,統編:03798509,地址:台北市萬華區大理街132號1~7樓,負責人:王丰,設立日期:1958-12-29,變更日期:2021-01-29,公司狀態:核准設立, ... 於 twypage.com -

#39.中國時報文化事業股份有限公司與中天電視將於107年4月21日 ...

活動地點:南投縣政府文化局演藝廳(南投市建國路135號)。 ... 報名方式:請逕向中國時報文化事業股份有限公司報名: (一)承辦人:梁俊華先生。 於 a27.ntct.edu.tw -

#40.中國時報集團

商訊文化事業股份有限公司(《工商時報》百分之百轉投資子公司,董事長為《工商時報》總編輯王嶠奇。負責財經商管類書籍、四季報、中國台商一千大調查專刊出版,及工商大學 ... 於 www.wikiwand.com -

#41.《紅色滲透》(上):中資如何「從暗到明」入主台灣媒體?

其中一家歷史悠久、頗具規模的平面媒體──即中國時報文化事業公司,曾 ... 次揭弊事件中的TVBS 電視台(聯意製作股分有限公司)的兩家持股公司,一 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#42.《中國熱》ISBN:9571337307 時報文化出版企業股份有限公司 ...

書冊微少黃斑購買《中國熱》ISBN:9571337307│時報文化出版企業股份有限公司│喬‧史塔威爾. 於 shopee.tw -

#43.96 年度國立臺北大學法律專業研究所碩士班考題

所稱「中國時報南投中興辦事處」僅為該行業之通稱,尚非正式登記有案之營利事業。另查系爭訂報贈品促銷活動,亦為被處分人所自行舉辦,與中國時報文化事業股份有限公司無關 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#44.旺旺友聯產物保險股份有限公司- 資訊公開說明文件

列號 交易對象 項目 110年度第3季金額 109年度金額 108年... 2 人旺股份有限公司(為同一集團之成員) 營業活動 3 人旺股份有限公司(實質關係人) 營業活動 178 67 32 10 中天電視股份有限公司(實質關係人) 營業活動 440 971 1,003 於 ins-info.ib.gov.tw -

#45.中國時報文化事業股份有限公司-歷年決標公告數據分析

年份 案件數量 決標金額(新台幣) 109 47 119,549,366 108 51 29,346,904 107 62 165,241,949 於 twbuying.com.tw -

#46.03798509:全國營業(稅籍)登記資料集 - SheetHub.com

column, value. 統一編號, 03798509. 營業人名稱, 中國時報文化事業股份有限公司. 資本額, 4680000000. 設立日期, 0391001. 使用統一發票, Y ... 於 sheethub.com -

#47.中國時報文化事業股份有限公司電話 - 百貨業者資訊

,中國時報文化事業股份有限公司.聯絡人:陳小姐電話:(07)9650779傳真:(07)9651223地址:高雄市前鎮區一心二路119號7 ... 於 ds.iwiki.tw -

#48.關於我們 - 中時讀者服務網- 中國時報

目前旺旺中時媒體集團包括「中國時報文化事業股份有限公司」、「工商財經數位股份有限公司」、「旺報」、「時報周刊股份有限公司」、「愛女生雜誌」、「時報資訊股份 ... 於 reader.chinatimes.com -

#49.中國時報文化事業股份有限公司的統編、統一編號: 03798509

中國時報文化事業股份有限公司 最後變更日期: 2021-01-29,統一編號(統編):03798509,公司狀況:核准設立,負責人:王丰,地址:臺北市萬華區大理街132號1~7樓, ... 於 poi.zhupiter.com -

#50.新疆舉辦重點產業招商雲對接會

當天,中國衛星應用產業協會、株洲中車時代電氣股份有限公司、中科納米產業集團等60余家企業分別在北京、廣東、深圳等地以視頻連線方式參加了會議。 於 xj.people.com.cn -

#51.104年上半年新聞媒體業處分情形一覽表

公司. 遠見天下文化出版. | 股份有限公司. 自由時報企業股份. 有限公司 ... 臺灣電視事業股份. 有限公司. 財團法人中央廣播. 電台. 八大電視股份有限. 於 www.osha.gov.tw -

#52.中國時報地址中國時報社 - Kmbymh

中國時報社地址統一編號: 03798509 公司狀況: 營業中公司名稱: 中國時報文化事業股份有限公司公司類型: 股份有限公司資本總額: 3040000000 實收資本額:– 代表人 ... 於 www.jeanneoffbks.co -

#53.中國時報文化事業股份有限公司

提供中國時報文化事業股份有限公司相關文章,想要了解更多工商時報訂閱、自由時報記者電話、中國時報停刊相關健康資訊或書籍,就來健康貼文懶人包. 於 healthtagtw.com -

#54.e便利通

中國時報文化事業 (股)公司(求職便利通| 便利通) 版權所有© China Times Inc. All Rights Reserved. 請尊重智慧財產權勿任意轉載違者依法必究。 於 benliton.com -

#55.中國時報文化事業股份有限公司- 王丰 - 座標物語

中國時報文化事業股份有限公司 地址:臺北市萬華區大理街132號1至7樓,統編(統一編號):03798509,代表人負責人:王丰,營業稅籍分類:實體新聞出版,資本額:3440000000元, ... 於 costring.com -

#56.中國時報文化事業股份有限公司相關政治獻金申報 - 台灣選舉 ...

中國時報文化事業股份有限公司 統一編號為03798509. 代表負責人為蔡衍明. 所在地為臺北市萬華區大理街132號。 於 votetw.com -

#57.(8923) 時報個股基本資料- Goodinfo!台灣股市資訊網

公 司 基 本 資 料. 股票代號, 8923, 股票名稱, 時報. 產業別, 文化創意業, 上市/上櫃, 上櫃. 公司名稱, 時報文化出版企業股份有限公司. 英文簡稱, C.T.Publishing. 於 goodinfo.tw -

#58.中國科技大學函轉中國時報文化事業股份有限公司舉辦 ...

中國科技大學函轉中國時報文化事業股份有限公司舉辦「『2018華語流行音樂校園爭鋒賽』(北區場)選拔活動」 ... Copyright (c) 2007 National Taipei College of Business. All ... 於 stud.ntub.edu.tw -

#59.中國時報文化事業股份有限公司 - 透明足跡

中國時報文化事業股份有限公司 台中印刷工廠. 管制編號: B2302474. 事業地址: 臺中市西屯區工業區一路123號. 所在工業區: 台中工業區第一期. 產業類型:. 於 thaubing.gcaa.org.tw -

#60.2018華語流行音樂校園爭鋒賽』(北區場)選拔活動

中國時報文化事業股份有限公司 -「『2018華語流行音樂校園爭鋒賽』(北區場)選拔活動」. 建立: 2018-09-20 09:50:30: 2018-09-20 09:50:30: 點擊數: 161. 於 nfuosa.nfu.edu.tw -

#61.遭民團登報宣傳「反核四」 侯友宜怒批:公投需要玩成這樣?

《中國時報》今(17)天的頭版半版廣告,內容引述新北市長侯友宜11月22日對核電的看法,「如果沒有辦法去處理核安,沒有沒力去處理核廢料,我們就沒有 ... 於 news.ttv.com.tw -

#62.中國時報文化事業股份有限公司

中國時報文化事業股份有限公司 (CHINA TIMES),統編:03798509 電話:02-23087111 傳真:02-66000869,地址:臺北市萬華區大理街132號1~7樓,負責人:王丰,董監事:王丰,蔡紹中, ... 於 www.twincn.com -

#63.中國時報集團 - 華人百科

時報 出版(櫃台中心:8923)。 商訊文化事業股份有限公司(《工商時報》百分之百轉投資子公司,董事長為《工商時報》總編輯王嶠奇。負責財經商管類書籍、四季報、大陸台商一千 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#64.中國時報文化事業股份有限公司職工福利委員會

中國時報文化事業股份有限公司 職工福利委員會統一編號:00997103,營業稅籍分類:不動產租賃,地址:臺北市萬華區大理街132號(5F),設立日期:1993-08-05,資本額:1000元, ... 於 4a0b.com -

#65.中國時報文化事業股份有限公司- 店家介紹 - Super hiPage 中華 ...

中國時報文化事業股份有限公司 是位於台北市萬華區大理街132號1樓的報社店家,這裡提供中國時報文化事業股份有限公司的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享中國 ... 於 www.iyp.com.tw -

#66.中國時報文化事業股份有限公司- 台灣採購公報網供應商資料庫

TBN # : 11052 ; 公司名稱: 中國時報文化事業股份有限公司 ; 統一編號: 03798509 ; 供應商類別: 其他類別(9999) ; 主要產品: 1.報紙雜誌之經營2.印刷事業之經營3.藝文展覽業4. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#67.中國時報文化事業股份有限公司 - 面試趣

中國時報文化事業股份有限公司 面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:影視版編輯面試、文字編輯面試、雲嘉南 ... 於 interview.tw -

#68.中國時報文化事業股份有限公司 - 比薪水

中國時報文化事業股份有限公司 薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:UIUX管理師薪水、助理編輯薪水、文字記者薪水. 於 salary.tw -

#69.並於109年9月18日(星期五)前填報所需入場券數量,請查照。

主旨: 中國時報文化事業股份有限公司舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會贈票活動,請鼓勵所屬志工踴躍索票參加,並於109年9月18日(星期五)前填報 ... 於 www.tlps.hlc.edu.tw -

#70.時報文化出版企業股份有限公司

時報文化 出版企業股份有限公司 ... 漫畫中國成語套書. 6冊. 1680. 1428. 創作四十週年烏龍院典藏版四格漫畫 ... 事業有限公司. 傳真電話: ( 04 ) 22038993. 於 www.ansonbook.com.tw -

#71.upload-88D002_DEC.txt - 公平交易委員會

另依被處分人之陳述紀錄,其與中國時報文化事業股份有限公司之關係,僅為經銷派送該公司所發行之中國時報,並兼營代理客戶刊登中國時報之廣告業務,被處分人係獨立從事 ... 於 www.ftc.gov.tw -

#72.紙,油墨中國時報文化事業股份有限公司高雄印刷工廠基本資料

中國時報文化事業股份有限公司 高雄印刷工廠 製造商 ... 公司電話:, 07-8031600 ◎提醒您請告知廠商從【百索商情網】看到此資訊! 公司傳真:, 07-8030626. 於 tw.bysources.com -

#73.中國時報文化事業股份有限公司 - CSR 企業策略資源-大數據

公司名稱, 中國時報文化事業股份有限公司. 統一編號, 03798509 ... 營業項目. 報紙雜誌之經營; 印刷事業之經營; J601010藝文服務業; J602010演藝活動業 ... 於 csr.tw -

#74.轉知中國時報文化事業股份有限公司舉辦「『2018華語流行 ...

轉知中國時報文化事業股份有限公司舉辦「『2018華語流行音樂校園爭鋒賽』(北區場)選拔活動」案 · 一、依據新竹縣政府107年9月7日府教社字第1070170117A號函辦理。 · 二、活動 ... 於 www.kh.edu.tw -

#75.股份及實際投資情形

人旺股份有限公司. 實質關係人. 0. 0.00. 工商財經數位股份有限公司. 實質關係人. 0. 0.00. 中國旺旺控股有限公司. 實質關係人. 0. 0.00. 中國時報文化事業股份有限 ... 於 www.wwunion.com -

#76.優質校園-轉知有關中國時報文化事業股份有限公司舉辦『讓 ...

轉知有關中國時報文化事業股份有限公司舉辦『讓奉獻成為一種榮耀』公益演唱會活動 · 資料組 - 輔導室 | 2020-09-01 | 人氣:219. 1) 來文1附件2.JPG. 於 www.jdps.tyc.edu.tw -

#77.大宇資業外收入挹注11月EPS達13.47元 - HiNet生活誌

中國 近期對遊戲產業實施多項整治措施,使中國地區遊戲市場挑戰嚴峻,大宇資因此處分北京軟星49%股權及《仙劍奇俠 ... (圖片取自大宇資訊股份有限公司). 於 times.hinet.net -

#78.懇請中國時報滾回「中國」 - 政治雜論閣 存檔用(般若波羅蜜多)

「中國時報」由中國時報文化事業股份有限公司(下簡稱中時公司)發行,中時公司的董事長為蔡衍明,董事分別為蔡紹中、蔡旺家,監察人為楊立民, ... 於 blog.udn.com -

#79.中國時報文化事業股份有限公司

03798509 中國時報文化事業股份有限公司,包含負責人王丰,登記資本額新台幣5480000000,地址:臺北市萬華區大理街132號1~7樓. 於 data.bznk.com -

#80.工商書房

工商書房頻道,經理人知識學習平台第一選擇。工商時報數位編輯群嚴選書摘好文,讓你強化職場競爭力;世界變化太快,全球財經周報放眼國際;小英總統、張忠謀、韓國瑜等 ... 於 ctee.com.tw -

#81.時報周刊有限公司、工商時報、中國時報文化事業、聯經

時報周刊有限公司、工商時報、中國時報文化事業、聯經出版事業、汎太國際、時報文化出版企業股份有限公司申辦電腦處理個人資料相關登記項目 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#82.中國時報文化事業股份有限公司內湖廠

統一編號, 03798509. 工廠登記編號, 63020031. 工廠設立許可案號, 08163000020198. 工廠名稱, 中國時報文化事業股份有限公司內湖廠. 地址, 臺北市內湖區民權東路六段25 ... 於 www.icatalog.com.tw -

#83.中國時報文化事業股份有限公司 - BIZPO

中國時報文化事業股份有限公司 的統一編號是03798509,商品服務類型屬於印刷。中國時報文化事業股份有限公司的營業地址在台北市萬華區大理街132號1~7樓. ,公司代表人為 ... 於 tw.bizpo.net -

#84.索票演出。(2021/04/13) - 最新消息-南投縣政府文化局

最新消息 · 宣導專區 · 招標公告 · 人事專區 · 其他公告 · 中國時報文化事業股份有限公司〈讓奉獻成為一種榮耀〉4月25日(週日)14:00南投縣政府文化局演藝廳,索 ... 於 www.nthcc.gov.tw -

#85.中國時報集團 - 维基百科

商訊文化事業股份有限公司(《工商時報》百分之百轉投資子公司,董事長為《工商時報》總編輯王嶠奇。負責財經商管類書籍、四季報、中國台商一千大調查專刊 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#86.中國時報 - 時事百科

中國時報. China Times. Chinatimes logo.gif. 類型, 日報. 版式, 寬版(578 mm × 686 mm,中翻橫排). 創辦者, 餘紀忠. 出版商, 中國時報文化事業股份有限公司. 於 w.holyfree.net -

#87.公司簡介| 時際創意傳媒

時際創意傳媒自成立以來,以各省旅遊、文化交流、宣傳推廣、兩岸校園行銷、兩岸城市行銷、兩岸媒體互動等為主要服務內容,是旺旺中時媒體集團旗下,橫跨兩岸最完整交流 ... 於 www.ctia.com.tw -

#88.中國時報集團 - 中文百科知識

商訊文化事業股份有限公司(《工商時報》百分之百轉投資子公司,董事長為《工商時報》總編輯王嶠奇。負責財經商管類書籍、四季報、大陸台商一千大調查專刊出版,及工商大學 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#89.聲援新疆人權!CPU霸主Intel:供應鏈禁用新疆產品 - 商周財富網

路透社等外媒報導,Intel近期發信向供應商表示,該公司承諾遵循國際人權 ... 中國官媒《環球時報》發表社論猛批,Intel聲明十分荒謬,並稱Intel 2020 ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#90.2021年中國時報文化事業股份有限公司得標案件

2021年中國時報文化事業股份有限公司得標案件. 公司統一編號:03798509 董監事:. 董事長:蔡衍明; 董事:蔡紹中; 董事:蔡旺家; 監察人:楊立民. 查看公司資料. 於 pcc.mlwmlw.org -

#91.中國時報文化事業股份有限公司

中國時報文化事業股份有限公司 的商業情報,代表人:王丰,地址:臺北市萬華區大理街132號1~7樓,統編:03798509,資本額:5480000000,董監事:王丰,蔡紹中,蔡旺家,楊立民, ... 於 www.companys.com.tw -

#92.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#93.中國時報文化事業股份有限公司,電話 - YPGO 台灣

中國時報文化事業股份有限公司. 電話: 02-2793-6000. 地址: 台北市萬華區大理街132號1樓. 台北市中國時報文化事業股份有限公司,台北報社,工商服務, 新聞文化, 報紙, ... 於 tw.ypgo.net -

#94.中國時報文化事業股份有限公司辦理「2015年開卷好書獎˙圖書 ...

一、依據教育部國民及學前教育署104年11月19日臺教國署高字第1040132777A號書函辦理。二、如有相關問題,請逕洽該公司周月英小姐,電話:(02)2308-7111轉分機3451。 於 163.30.56.7 -

#95.小啟| 新聞- Yahoo奇摩行動版

中國時報【本報訊】中國時報文化事業股份有限公司、工商財經數位股份有限公司啟事:新竹北經銷辦事處林琳已於中華民國105年12月1日終止中國時報... 於 tw.yahoo.com -

#96.中國時報文化事業股份有限公司的商業資訊

中國時報文化事業股份有限公司. 地址: 台北市萬華區大理街132號1樓至7樓; 統一編號: 03798509; 電話: (02)23361004; 負責人: 余建新; 營業項目: 1 藝文服務業。2 演藝 ... 於 a2zw.com -

#97.今周刊- 在今天看見明天- 今周刊

今周刊持續揭露第一手的財經資訊與產業動態。從國際趨勢、政治經濟情勢、產業動態到理財規劃及社會文化資訊。 於 www.businesstoday.com.tw -

#98.臺中市政府新聞局主管110年6月辦理政策宣導之執行情形表

中國時報文化事業 股份有限. 公司、宏大廣告有限公司、. 聯合報股份有限公司、自由. 文化事業股份有限公司. 刊登地方版報紙廣告,讓. 市民知道紓困十方管道、. 感恩津貼. 於 www.news.taichung.gov.tw -

#99.檔案詳細內容 - 南投縣政府

110年4月25日(星期日)下午2時舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動索票資訊. 內容說明. 一、依據中國時報文化事業股份有限公司110年3月10日中公發字第110-043 ... 於 www.nantou.gov.tw