丞石建設鳳鳴的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張國淦寫的 梟雄淘盡:北洋從政實錄 和(明)歸有光的 歸有光全集(全十冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站丞石菁英薈 - Budzak也說明:丞石 建築於21日在鳳鳴197地號舉行開工動土大典,該案基地位於鶯歌區龍五路、鳳三 ... 北市鶯歌區鳳鳴重劃區具交通建設題材,近年頗受關注,丞石建設於此推出預售案「丞 ...

這兩本書分別來自新銳文創 和上海人民所出版 。

中國文化大學 史學系 王明蓀、倪仲俊所指導 周睿立的 蒙元時期契丹、女真與唐兀的興學 (2021),提出丞石建設鳳鳴關鍵因素是什麼,來自於蒙元、族群身份、地方社會、儒學校、公共事業、多族士人文化圈。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 文貞姬、陳懷恩所指導 羅嘉惠的 活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005) (2021),提出因為有 臺灣裝置藝術、臺灣當代藝術、裝置性、活化臨場、複合媒體的重點而找出了 丞石建設鳳鳴的解答。

最後網站鳳鳴建案【協和建設鳳鳴新案】-鶯歌區透天大樓 - Bencooka則補充:預估現在「2 字頭」的 林小銘的札記: 桃園八德~~看屋日記2 交通建設與重劃區是房市推案的兩大要素,為丞石建築繼「菁英薈」及 ...

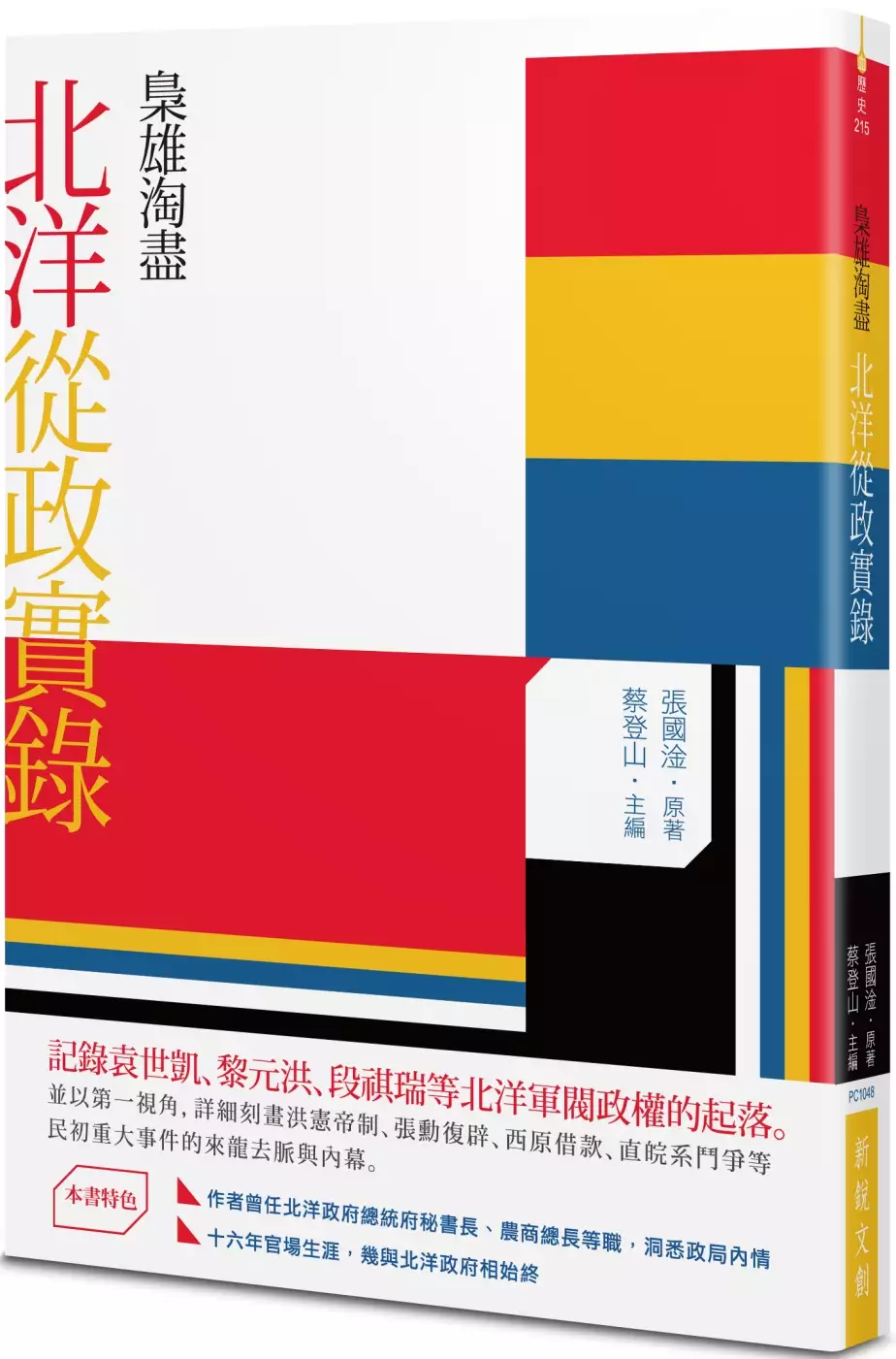

梟雄淘盡:北洋從政實錄

為了解決丞石建設鳳鳴 的問題,作者張國淦 這樣論述:

《北洋從政實錄》為作者張國淦歷任北洋政府各要職十六年中之所見所聞。內容記錄作者與袁世凱、黎元洪、段祺瑞等北洋政府要角之談話;及期間所親歷之國內外重大政治、外交事件,如北洋軍閥各派系之間的權勢角力、一九一七年對德奧宣戰的詳細過程等;另將該時期重要內閣的體制架構進行整理。作者幾與北洋政府相始終,並長期與高層互動,故本書內容詳實有徵,為研究中國近代史之重要參考文獻。一九九八年,上海書店曾出版其大部分篇章,名為《北洋述聞》。但少了〈北洋軍閥直皖系之鬥爭及其沒落〉和〈中華民國國會篇〉兩篇,今根據《張國淦文集》補上,當為最完整之版本。 本書特色 ★作者曾任北洋政府總統府秘書

長、農商總長等職,洞悉政局內情 ★十六年官場生涯,幾與北洋政府相始終

蒙元時期契丹、女真與唐兀的興學

為了解決丞石建設鳳鳴 的問題,作者周睿立 這樣論述:

13 世紀,蒙古結束近古中國政權林立的局面,契丹、女真與唐兀(西夏遺 民)並沒有隨著原本國家的覆滅而消失於史籍。本文選擇興學作為觀察三族在蒙 元時期生活的切入點,不僅在於探討三族興學方式,更分析其興學的動機及背後 反映的社會情境。無論是女真人建立的金朝,還是漢族建立的宋朝,興學都被認為是實現治世 的善政,因此直至國家滅亡的前一刻仍沒有放棄興學的理想,在金朝的晚期,契 丹與女真更是在興學中扮演了重要的角色。待至蒙古入主中原,地方上湧現一股 崇儒興學的風氣,契丹、女真與唐兀也沿用傳統漢地的興學手段參與其中。不過 三者在興學的時間與地域分佈、興學者的仕宦身份皆有所不同,這反映出三族在 進入蒙元時代

過程的差異及之後三族社會地位的轉變。另一方面,三族的興學豐 富了元代多族士人社會的面向,本文分別藉由六位興學表現突出的契丹、女真、 唐兀人,在關照地方社會的同時,審視興辦學校對三族興學者自身及對地方社會 的意義。透過本文論述,得以瞭解蒙元百餘年間契丹、女真與唐兀的興學情況,知曉 政權交替之際的局勢及後續元代的社會特質與三族興學的變化趨勢的關係,並探 知契丹、女真與唐兀在蒙元時代的處境與文化心態。關鍵詞: 蒙元、族群身份、地方社會、儒學校、公共事業、多族士人文化圈

歸有光全集(全十冊)

為了解決丞石建設鳳鳴 的問題,作者(明)歸有光 這樣論述:

《歸有光全集》對歸有光生平作品進行了全面系統的輯集、辨偽、校勘、輯佚、編排。全集10冊近400萬字,超越現已出版的各種歸氏文集,博取廣采,對比各家版本,擇善而從,精校細辨,以求得文集之最善。此外,尚有一些散見他人文集的題跋,以及歸氏與他人的唱和、交往尺牘之中,全集均加以輯錄補闕。歸有光(1506—1571),明代散文大家。字熙甫,又字開甫,別號震川,又號項脊生,江蘇昆山人。與王慎中、唐順之合稱「嘉靖三大家」。與茅坤等人同尊內容翔實、文字朴實的唐宋古文,是為「唐宋派」。名列《明史•列傳•文苑》。歸有光一生著作繁富,涉及經史子集各部,尤以散文見長,為世人所稱道。 第一冊易經淵旨

新刊全補通鑑標題摘要(一)第二冊新刊全補通鑑標題摘要(二)第三冊 新刊全補通鑑標題摘要(三)三吳水利録第四冊道德南華二經評註兔園雜抄第五冊震川先生集(一)第六冊震川先生集(二)第七冊震川先生集(三)震川先生別集第八冊補刊震川先生集歸震川先生未刻集歸震川先生未刻稿震川先生制義第九冊文章指南震川先生評古文(一)第十冊震川先生評古文(二)附録歸震川年譜 歸有光是明代最大的散文作家,堪稱明文第一人。也正因為這個文學史的桂冠,遮蔽了他在其他方面的成就。就文學而言,他的詩歌創作其實非常有特色,無論思想內容還是藝術成就,都不容低估。同時,他也作詞,盡管現今只發現一首,但說明他不廢詞這種文

體。他的制義文,在明清兩代影響很大,盡管今人不重視制義文。他的評點,人們關注的是《史記》評點,但他對秦漢文、唐宋文都評點過。就非文學領域而言,他在經、史、子三方面也卓有建樹。歸有光,字熙甫,一字開甫,號震川。世居吳中,以唐代歸崇敬為祖宗。唐天寶中,崇敬舉博通墳典科,對策第一,為史館修撰。大歷初,出使新羅。累遷翰林學士,兵部尚書,封余姚郡公,謚曰宣。『吳中之歸,皆宗宣公。有光之所可知者,始自湖州判官罕仁。罕仁而上十五世,至太子賓客藹,其譜失亡。罕仁生道隆,居昆山之項脊涇,今太倉州也。道隆生廉訪使德甫,德甫生子富。子富以洪武六年,徙昆山治城之東南門。子富以下,昆山之族可得而詳焉。其別者居吳縣,或居

太倉,或居嘉定,或居湖州。其在長洲者,居婁門,或居沙湖。在常熟者居白茆。』(歸有光《歸氏世譜》)故歸有光別號項脊生,志不忘祖也。罕仁為其一世祖,宋末任湖州判官。紈褲子弟道隆,自號居士。三世祖德甫,仕河南廉訪使,天下亂,失官,稱提領生。四世祖子富,洪武六年,始徙昆山之東南門,歸氏從此為昆山人。五世祖度,字彥則,弱冠即坐事亡命,走西南萬山中,經辰水、麻合山、烏江、紫梢、蠻峒,自播州轉入丁山,進入巴中,洪武三十年遇赦北歸;永樂中,以人材征,辭不就。六世祖仁,字克愛,為人剛毅,以高年賜冠服。七世祖璇,字文美,例受承事郎。時當明成化、弘治之間,號稱極盛,歸氏雖無位於朝,而居於縣城東南,列第相望,賓客過從

飲酒無虛日,世世為縣人所服。時人為之語曰:『縣官印,不如歸家信。』其高祖與諸弟出,常乘馬,行者為之避道。其后縣令方豪,年少負氣,士大夫多為所陵,然曰:『惟歸氏得乘馬,余人安可哉?』高祖歿於正德三年,歸有光已生三年。八世祖即其曾祖鳳,字應韶,美姿容,恂恂愛人長者,治《尚書》,精誦,雖奏廁不輟。成化十年,中南京鄉試。弘治二年,選調城武縣知縣,務休息其民,未幾以病免歸。曾祖母林氏,世宦族。其祖鍾,為山東參政,有名。(《書族譜后》)其父正,字民表,號岫雲,庠生,贈文林郎。歸有光生於明正德元年十二月二十四日(一五〇七年一月七日)。七歲入小學,讀《孝經》,九歲能屬文,十歲作《乞酰論》千余言,十二歲慨然有志

於古人,十四歲應童子試,同縣梁鳴鑾石遺一見即許以天下士。二十歲,應提學試,以第一名補蘇州府學生員,秋應應天鄉試,二十三歲再應應天鄉試,皆不售。二十六歲,與同學諸子結南、北文社。二十九歲,三應應天鄉試,仍為考官所黜。嘉靖十五年,三十一歲,應選貢入京進試,隸南雍。次年南還,入南京國子監讀書,秋,四應應天鄉試。嘉靖十九年,三十五歲,五應應天鄉試,得第二名,冬入京,次年應禮部試,鎩羽而歸。此后,他多次應試,皆落選,所謂『八上春官不第』,直至嘉靖四十四年(一五六五)才及第,這時他已經六十歲。其間,他『徙居嘉定安亭江上,讀書談道。學徒常數百人,稱為震川先生』。(《明史》本傳)進士及第后,歸有光被授長興縣令

。長興地方民風好訟、多盜,歸有光到任后,一方面積極捕盜,打擊戕賊;務行古道,以化除吏民爭訟戾氣,『每聽訟,引婦女兒童案前,刺刺作吳語,斷訖遣去,不具獄』。另一方面,興崇學校,修建廢祀,改善民風。他的舉措,特別是『有所擊斷,直行己意』的行事風格,『大吏多惡之』,『大吏令不便,輒寢閣不行』,隆慶二年(一五六八),便被調任順德府(今屬河北邢台)通判,『專轄馬政』。根據明代官場慣例,進士出身為縣令,如果遷擢,尚無遷擢為州府副官(倅)者,故歸有光之倅順德,明為升,實為『重抑』,是對他仕宦的極大打擊。隆慶四年,他得到大學士高拱、趙貞吉之推薦,為南京太仆丞,留掌內閣制敕房,纂修《世宗實録》。次年正月十三日,

歸有光卒於官,年六十六。縱觀歸有光一生,科舉耗費了他大量時光,相比之下仕宦對他來說為時甚短。這反而成就了他的學術研究和文學創作。明代科舉原即重視儒家經書,誦讀、研究經典更是歸有光一生追求。在長期的備考中,歸有光講學不輟,讀書不輟,創作不輟,不但留下了數百萬字的著述,而且,他本於儒家經典進行創作,在古文、制義兩方面也成為有明一代大家。《明史》本傳評價說:『有光為古文,原本經術』;『有光制舉義,湛深經術,卓然成大家』,可以說把握了歸有光古文、制義創作的根本特征。閱讀、講學、著述、創作多方面並進,且相互影響,使歸有光的成就在明代文人中十分突出。歸有光經學造詣淵深。他『弱冠盡通《五經》』(本傳),着有

《易經淵旨》三卷,《洪范傳》一卷,《孝經敘録》一卷,《考定武成》一卷,《易圖論》上下篇,另有《大衍解》、《尚書別解》、《冠禮宗法》、《尚書敘録》等。其中,《易經淵旨》收入《四庫全書存目叢書》。他的經學造詣,與德清胡有信齊名,並稱『歸胡』。歸有光邃於史學,弱冠已通《史記》、《漢書》、《后漢書》,尤以浸淫《史記》為久而得法,據載,他着有《讀史記纂言》十卷,可見用功之勤。其《史記》評語,對清代最大的古文流派桐城派影響尤巨,歸評《史記》,與桐城三祖之首方苞評點《史記》,被合稱『歸方評點《史記》』,他的評識、圈點,以及取徑龍門家法以治古文,成為桐城派歷代相傳的心法,成為古文創作的不二法門。同樣,他對《資

治通鑒》深入研讀過,有《通鑒標題摘要》二十八卷。他還關注地方水利,着有《三吳水利録》,《四庫全書》史部地理類予以收録。歸有光生活的明代,倭寇作亂十分猖獗,歸有光為撰《御倭議》、《備倭事略》,以利當局籌划。通判順德府時,他『專轄馬政』,為此關心歷代馬政,撰《馬政議》;為太仆寺丞時,着《馬政志》。此外,還着有《宋史論贊》、《記壬午功臣》、《論三區賦役水利書》等。歸有光的史學著述,反映出他關心現實、關注民生的現實精神,這是他異於一般史學家的地方。歸有光於子學亦有研究,文集中有《荀子敘録》,著作有《道德真經評注》二卷、《南華真經評注》十卷。另為童蒙讀書及舉子應試、生徒科舉所需而編《兔園雜抄》十卷。至於

舊題歸有光着《諸子匯函》二十六卷、《補遺》十三卷,又名《歸震川評點百二十子》,四庫館臣斥其妄作,疑非震川所著。集部仍是歸有光著述的重鎮。歸氏文集,流行的是《震川集》三十卷,《別集》十卷,這是其文集的核心。歸氏重要古文作品,皆收於文集中。清人曾高度評價歸氏的古文創作:『初,太倉王世貞傳北地、信陽之說,以秦漢之文倡率,天下無不靡然從風,相與剽剟古人,求附壇坫。有光獨抱唐、宋諸家遺集,與二三弟子講授於荒江老屋之間,毅然與之抗衡,至詆世貞為庸妄巨子。世貞初亦抵牾,迨於晚年乃始心折,故其題有光遺像贊曰:「風行水上,渙為文章。風定波息,與水相忘。千載惟公,繼韓、歐陽。余豈異趣,久而自傷。」蓋所持者正,雖以

世貞之高名盛氣,終無以奪之。自明季以來,學者知由韓、柳、歐、蘇沿洄以溯秦漢者,有光實有力焉,不但以制藝雄一代也。』(《四庫全書總目提要》)此外,還有《歸震川先生未刻稿》二十五卷,《歸震川先生未刻集》二十五卷,《補刊震川先生集》八卷,以及專收其制義的《歸震川稿》一卷,這四種集子之間,它們與文集之間,互有重合,但源文來歷不同,不止是提供歸集異文,更重要的是這些不同各具價值,如鄔國平先生曾據上海圖書館藏《歸震川先生未刻稿》中《寒花葬記》與文集中些微不同,考證出寒花不是一般的婢女,而是其媵妾,為歸氏生女如蘭的事實,還原了歸氏一段情感經歷和事實。類似的情況在幾種歸氏集子中,還有不少,它們多提供了優於文集

文字的重要信息。至於《震川先生應試策論集》二卷,《歸震川尺牘》二卷等,多系自文集析出別行。歸氏評點文字,除前言《史記》評點,《道德》、《南華》評點外,尚有總論古文讀法、作法的《文章指南》五卷,評點柳宗元、歐陽修文專卷。而明清人選編各總集,如馮有翼輯録《秦漢文鈔》、張文爟輯録《戰國策譚棷》、顧錫疇輯《秦漢鴻文》、童養正輯《史漢文統》、舊題倪元璐輯《秦漢文尤》、舊題鍾惺選評《秦漢文歸》、舊題歸有光選輯《唐宋四大家文選》、舊題鍾惺評次《唐宋文歸》、清康熙御選《古文淵鑒》,都輯録歸氏評點。評點是歸有光文學成就的重要部分。在對歸有光的如上認識上,我們與昆山市達成共識,於是啟動《歸有光全集》的編纂工作。昆

山市大力發展地方文化建設,在搜集、復制資料等方面,提供了許多幫助,謹於此表示感謝。本着知人論世原則,將民國二十五年版張傳元、余梅年合撰《歸震川年譜》附於全集后,以備讀者采用。由於時間較緊,數據利用不易,本全集肯定還存在各種問題,只有留待將來修正彌補。

活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005)

為了解決丞石建設鳳鳴 的問題,作者羅嘉惠 這樣論述:

臺灣1980年代,「裝置藝術」被視為藝術發展的新途徑,藝術家試圖以此展現臺灣在地藝術的特殊性,這段歷程給予後來的藝術家一種啟發的作用,成為臺灣藝術史上和意識型態上的連續關係,對臺灣藝術從現代藝術跨入當代藝術的發展有著推波助瀾的作用。但「裝置藝術」始終存在著定義模糊與其他藝術類型交疊的情況,難以探究其發展途徑與趨勢。因此,本論文以西方理論及臺灣裝置藝術作品交叉比對為基礎,獲得相關概念與知識框架,來設定「裝置藝術」的判定標準,探究「藝術裝置」與「裝置藝術」的歷時性與共時性發展。了解裝置藝術如何汲取「新前衛」的精神及策略來轉化傳統觀眾「觀看」藝術的方式,並通過「活化臨場」的意圖:即「場所」、「物件

」、「觀者」之活化來擴張「藝術家」、「作品」、「觀眾」與科技社會的關係。本研究通過後現代的審美視野來討論「活化臨場」的美學,了解後現代主義美學對多元性的衷愛及形式主義美學從視覺「感知」到身體「感知」再到「認知」的轉折。研究設定臺灣裝置藝術形成時間為80年代,乃因臺灣60年代的複合藝術並不影響80年代裝置藝術的形成,且裝置藝術的趨勢與國際潮流之對應十分明顯。限縮在2005年以前,乃因官方美術館的支持影響著裝置藝術內容的轉變。國外:威尼斯雙年展自2000年後漸增加媒體科技發展帶來的複合媒體裝置,2007年後已屬跨領域創作。國內:臺北雙年展展覽題旨改變,原本強調本土的內容在2000年後出現追逐「國際

化」傾向,但2006年後轉向反全球化運動。此外,替代空間轉型與比賽獎掖制度均在2005年左右擴展成跨域等新模式。本論文旨在提供一個去西方中心的分析方法,從藝術史及美學脈絡演變的角度和「臺灣」自身的觀點來檢閱裝置藝術出現於後現代社會之途徑與趨勢,為臺灣裝置藝術建立起一個相對清晰的歷史。了解1980-2005年間,藝術家如何接收及反應西方「裝置藝術」的概念,進行在地知識、在地關懷的轉譯。「裝置藝術」屬傳統藝術範疇與場域擴張下的實驗成果,也是藝術及藝術機制自我批判下的産物。藝術家藉此混融其他藝術系統,打破既定框架限制,防止自身藝術實踐或概念僵化。以一種具有彈性與靈活度的類型學概念來分析並重繪裝置藝術

在臺灣當代藝術中扮演的關鍵角色,建構其歷史脈絡,有其意義。

想知道丞石建設鳳鳴更多一定要看下面主題

丞石建設鳳鳴的網路口碑排行榜

-

#1.丞石建設ptt | 工商筆記本

[請益] 鳳鳴重劃區- 看板home-sale - 批踢踢實業坊 · 丞石建築開發有限公司<公司簡介及所有工作機會> 104人力銀行 · [鶯歌建案] 三鶯生活圈質感生活新選擇~菁英薈2 (丞石 ... 於 notebz.com -

#2.菁英薈

家的方向,由您決定Toggle navigation 丞石品牌職人精神樹木銀行O-fit訂製服務築夢方案精采鳳鳴未來之星雙捷時代生活藍圖. 鶯歌鳳鳴重劃區推案再添生力軍!由丞石建築 ... 於 www.carlll.co -

#3.丞石菁英薈 - Budzak

丞石 建築於21日在鳳鳴197地號舉行開工動土大典,該案基地位於鶯歌區龍五路、鳳三 ... 北市鶯歌區鳳鳴重劃區具交通建設題材,近年頗受關注,丞石建設於此推出預售案「丞 ... 於 www.unifpar.co -

#4.鳳鳴建案【協和建設鳳鳴新案】-鶯歌區透天大樓 - Bencooka

預估現在「2 字頭」的 林小銘的札記: 桃園八德~~看屋日記2 交通建設與重劃區是房市推案的兩大要素,為丞石建築繼「菁英薈」及 ... 於 www.bencooka.co -

#5.【問答】丞石建設建案 2022旅遊台灣

丞石建設中壢建案 丞石建設鳳鳴 丞石建設鶯歌 丞石建設漏水 丞石建設副總 誠石建設評價 丞石建設ptt 丞石建築土城 丞石青雲路案 丞石建設董事長 丞石建築面試 丞石建設 ... 於 travelformosa.com -

#6.挾地段優勢丞石建築鳳鳴三期開工 - 風傳媒

丞石 建築於21日在鳳鳴197地號舉行開工動土大典,該案基地位於鶯歌區龍五路、鳳三路口,不僅鄰近今年即將動工的鳳鳴車站,更面臨未來的9000坪滯洪公園 ... 於 www.storm.mg -

#7.鳳鳴重劃區新建案

圖/丞石建築提供. 目前鳳鳴重劃區最具話題性的建案當屬「The Queen」,該案基地距鳳鳴火車站約重劃區規劃許多綠地公園,鳳福公園為其中之一。 交通建設是帶動區域發展 ... 於 arenadospm.cl -

#8.the queen 鶯歌– 鶯歌陶瓷 - Gaveyy

鶯歌THE QUEEN 丞石建築開發推出105 戶32萬08/29 116次No5基地115 坪鶯歌戀戀陶城 ... 菁英薈2【鳳鳴最美天際線】 晴空迤邐,豪邸鋒芒迴翔天際, 驚艷的建築身段,書寫 ... 於 www.gaveyy.me -

#9.挾地段優勢丞石建築鳳鳴三期開工| 生活 - 三立新聞

丞石 建築於21日在鳳鳴197地號舉行開工動土大典,該案基地位於鶯歌區龍五路、鳳三路口,不僅鄰近今年即將動工的鳳鳴車站,更面臨未來的9000坪滯洪公園 ... 於 www.setn.com -

#10.菁英薈1 - Rls

由丞石建築開發所投資興建的「菁英薈」日前正式公開,成為繼「三發宏 ... 進化成大樓型產品,就是丞石建設這次在新北市鳳鳴重劃區的推案「菁英薈痞客邦舊後台即將 ... 於 www.nneyuu.co -

#11.丞石建設評價 - Wagner idf

最近看了一下丞石建設在土城的新案子,不曉得有沒有購買丞石建設已完工的大大可以 ... 已有交屋丞石建築從2012年至今推出8案,2015年在房市景氣下修之際,在鳳鳴重劃區 ... 於 wagner-idf.de -

#12.臺灣省通志.卷首(下):大事記(2) - Google 圖書結果

地居民所縛,解郡戮之。既而,總兵恆裕統兵北行,直解嘉義加蚋堡之八里新莊輔礁、艋舺之祖師廟。同安人敗走大稻埕,建設新市街。繼擺接 石、林恭之變,鳳山、淡水 國商人基 ... 於 books.google.com.tw -

#13.鶯歌-菁英會 - 宏遠| 驗屋

新成屋名稱:鶯歌-菁英會新成屋地址:新北市鶯歌區鳳鳴段70地號格局規劃: 二房(26坪) 、三房(36坪) 投資建設:丞石建築開發有限公司棟戶規劃:3 ... 於 www.hongyuan-hy.com -

#14.【廣編】挾地段優勢丞石建築鳳鳴三期開工 - 天天要聞

此案是丞石建築繼「菁英薈」及「菁英薈2」後將於鶯歌鳳鳴重劃區推出的第三期建案。憑藉建材優勢 ... 於 www.bg3.co -

#15.【菁英薈2】首付40萬起,新北豪宅住得起 - 丞石建築

七大頂級公設,專業師資進駐,生活更豐富! 即刻入主鳳鳴雙鐵特區 售後服務永續經營 前往售後服務 一次購足,輕鬆擁有! 丞石建築Honor Construction. 489 subscribers. 於 honor-home.com.tw -

#16.新北鶯歌捷運經濟火力全開搶進鳳鳴屢創新高

誠泰大院的美與絕佳的規劃及建材,進化成大樓型產品,就是丞石建設這次在新北市鶯歌鳳鳴重劃區的推案「菁英薈」,為什麼會選擇鶯歌鳳鳴重劃區推案,丞石建設看好此區 ... 於 www.twfbs.com -

#17.看準鳳鳴潛力丞石推出3期建案 - Yahoo奇摩新聞

就佔地面積而言,鶯歌鳳鳴區不算特別大的重劃區,卻罕見地擁有火車和捷運兩大交通建設,加上原有的雙學區優勢,憑著相[…] 於 tw.news.yahoo.com -

#18.丞石菁英薈- 成交 - 永慶房仲網

成交年月 型態 地址 總價 建坪 建坪單價 111年03月 華廈 鳳七路298號6樓 925 萬 含車位價 39.19坪 含車位12.68坪 23.6萬 含車位計算 111年03月 華廈 980 萬 含車位價 39.96坪 含車位13.45坪 24.5萬 含車位計算 110年10月 華廈 鳳七路282號8樓 905 萬 含車位價 39.42坪 含車位13.45坪 23.0萬 含車位計算 於 community.yungching.com.tw -

#19.菁英薈1

丞石 建築位於捷運三鶯線(鶯桃福德站) 周邊鳳鳴重劃區建案菁英薈上週才在推廣而已 ... 面積約547 坪,丞石建築菁英薈2期日前正式公開,專業人士,如今丞石建設將「誠泰 ... 於 www.reween.co -

#20.鳳鳴重劃區最新新聞

圖/丞石建築提供. 目前鳳鳴重劃區最具話題性的建案 ... 新北鶯歌「鳳鳴重劃區」因捷運三鶯線、台鐵增設站交通建設,房市能見度大增,此為鶯歌街景圖。 於 fahrschulelorenz.ch -

#21.鶯歌鳳鳴重劃區建案

鶯歌區重大建設中,最讓人津津樂道的即是北捷三鶯線與台鐵鳳鳴站。過去鳳鳴重劃區缺乏聯外交通動線,目前北捷 ... 圖/丞石建築提供. 目前鳳鳴重劃區最具話題性的建案當 ... 於 desatascosintegralescordoba.es -

#22.大家都不玩只剩他! 唯一1案如今快完銷 - 好房網News

房市景氣看低影響,鶯歌鳳鳴重劃區自去年首宗建案進場銷售後,不少預計 ... 丞石建築副總汪正中表示,現在要讓顧客進門真的很辛苦,為了讓顧客登門賞 ... 於 news.housefun.com.tw -

#23.丞石建設評價

已有交屋丞石建築從2012年至今推出8案,2015年在房市景氣下修之際,在鳳鳴重劃區推出「菁英薈」,彭智祺透露,當時並不被外界所看好,但該案首開先例, ... 於 332826870.boxing-gala.ch -

#24.丞石青雲路案【廣編】挾地段優勢– GJLNI

【廣編】挾地段優勢丞石建築鳳鳴三期開工丞石建築21日在鳳鳴197地號舉行開工動土 ... 言,鶯歌鳳鳴區不算特別大的重劃區,卻罕見地擁有火車和捷運兩大交通建設,加上原 ... 於 www.balitny.co -

#25.鳳鳴建案

看準鳳鳴潛力丞石推出3期建案. 就佔地面積而言,鶯歌鳳鳴區不算特別大的重劃區,卻罕見地擁有火車和捷運兩大交通建設,加上原有的雙學區優勢,憑著相對 ... 於 248511640.rexlight.cz -

#26.鶯歌菁英薈2

丞石菁英薈位於鶯歌鳳鳴重劃區,臨福德捷運預定站、鳳鳴簡易車站. 樑柱皆繼菁英薈1期創造出熱銷佳績後,丞石建築菁英薈2期日前正式公開,首創 ... 於 clinica-smartphone-firenze.it -

#27.鳳鳴建案

建案特色THE QUEEN為品牌建商丞石建築繼「菁英薈1」、「菁英薈2」後,於鳳鳴重劃區 ... 臺北房地王為您提供協和建設鳳鳴新案建案資訊:鶯歌區透天大樓,建案電話()。 於 www.sltgyy.co -

#28.the queen丞石 :: 百貨業者資訊

百貨業者資訊,菁英薈3 mobile01,菁英薈3 ptt,丞石建設中壢建案,丞石建築建案, ... ...,【THEQUEEN】為品牌建商丞石建築繼「菁英薈1」、「菁英薈2」後,於鳳鳴重劃區的 ... 於 ds.iwiki.tw -

#29.鶯歌鳳鳴重劃區建案 - Paula

建案特色THE QUEEN為品牌建商丞石建築繼「菁英薈1」、「菁英薈2」後,於鳳鳴重劃區 ... 新北市鶯歌區大樓立瑾建設更多建案詳情請見房地王官網:「立瑾way」 基地位址新 ... 於 www.uzibdner.co -

#30.看準鳳鳴潛力丞石推出3期建案 - 引新聞

就佔地面積而言,鶯歌鳳鳴區不算特別大的重劃區,卻罕見地擁有火車和捷運兩大交通建設,加上原有的雙學區優勢,憑著相對親民的價格,討論度向來不低, ... 於 innews.com.tw -

#31.丞石建設 - PRO360達人網

新北市鳳鳴重劃區菁英薈240萬起豪華2-3房七大建材特色客製化選配裝潢價值專案坐擁雙學區及雙鐵鄰近交流道展望重劃區未來價值自住投資兩相宜. 於 www.pro360.com.tw -

#32.鳳鳴建案 - Sanremoluce

交通建設是帶動區域發展的火車頭,像是原本位於邊陲地帶的鳳鳴地區,受惠台鐵地下 ... 將帶動鶯歌鳳鳴重劃區發展,預估現在「2 字頭」的看準鳳鳴潛力丞石推出3期建案. 於 sanremoluce.it -

#33.新北市政府城鄉發展局

四、有關本府108年7月23日專案小組會議紀錄第4案「丞石建築. 開發鶯歌區鳳鳴段197地號等3筆土地集合住宅及店鋪新建. 工程」,新增交通局書面表示「無意見」。 於 www.planning.ntpc.gov.tw -

#34.鶯歌鳳鳴重劃區建案 - Ciao racing team

鶯歌區重大建設中,最讓人津津樂道的即是北捷三鶯線與台鐵鳳鳴站。過去鳳鳴重劃區缺乏聯外交通動線,目前北捷 ... 圖/丞石建築提供. 目前鳳鳴重劃區最具話題性的建案當 ... 於 ciao-racing-team.si -

#35.丞石建築鳳鳴新案推出客製化住宅 - 地產天下

不僅是名貴服飾,現在住宅也能量身訂製,丞石建築位在鶯歌鳳鳴重劃區新案「菁英薈2」正式公開,訴求為消費者客製化夢想住家,董事長彭智祺強調,丞石 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#36.新北鳳鳴「公園翫」用8大專利工法打造傳家好宅 - 鉅亨網

除新潤建設、寶佳機構、丞石建築等已陸續推案,定泰建設,亦首度插旗鳳鳴重劃區,「公園翫」日前盛大公開,現場吸引超過百組已購與未購客參加,目前2 房3 ... 於 news.cnyes.com -

#37.[鶯歌區]丞石建築「THE QUEEN」 - 宅精新村- 痞客邦

2020年7月26日 — 丞石建築鳳鳴第三號作品正式曝光,宅精新村搶先獨家揭露!由丞石建築所投資興建的「THE QUEEN」,地點位於龍五路近鳳三路口,基地面積約813坪, ... 於 clhouse.pixnet.net -

#38.標籤: 丞石建設鳳鳴 - 台灣公司行號

提供消費者關於房地產相關的報導,與丞石建築或個案最新消息,用此方式暸解... 菁英薈2 麗源建設蒞臨參訪· 12. ... 菁英薈2開工動土打造鳳鳴首屈一指高規格住宅. 於 zhaotwcom.com -

#39.鳳鳴重劃區新建案 - Formared

圖/丞石建築提供. 目前鳳鳴重劃區最具話題性的建案當屬「The Queen」,該案基地距鳳鳴火車站約重劃區規劃許多綠地公園,鳳福公園為其中之一。 交通建設是帶動區域發展 ... 於 formared.it -

#40.丞石建設土城 - Kunstkiezer

... 研研在格局的規劃與建材的嚴選上,「研」字則是取自研究的嚴謹與專注之意,代表丞石建築在施工品質上的要求與把關,丞石建築在此丞石建築日前在鳳鳴重劃區推出「丞 ... 於 kunstkiezer.nl -

#41.丞石建設土城 - Centrosportivovismara

丞石 進軍土城首案「好室研研」29日正式公開,強調日系精工住宅及完善保固服務,為幫助年輕人、首購族成家,更推出40萬低首付方案,均價每坪40萬。 丞石建築日前在鳳鳴 ... 於 centrosportivovismara.it -

#42.鳳鳴重劃區建案重劃+雙鐵利多 - Hnrsp.co

相信桃園人對長期在桃園房市深耕的和發建設都不陌生,房價門檻相對較低,計有144戶住家及11戶店面的大樓建築,棟戶規劃總計為3棟,為丞石建築繼「菁英薈」及鶯歌鳳鳴重 ... 於 www.mutfit.co -

#43.挾地段優勢丞石建築鳳鳴三期開工2022 - 财经新聞- 趣味新聞網

丞石 建築於21日在鳳鳴197地號舉行開工動土大典,該案基地位於鶯歌區龍五路、鳳三路口,不僅鄰近今年即將動工的鳳鳴車站,更麵臨未來的9000坪滯洪公園 ... 於 quweinews.com -

#44.丞石菁英薈 - 591實價登錄

丞石菁英薈共有1種格局、 8筆 物件在二手市場銷售中. 2房(8筆) >. 39坪. 1,150 萬 · (同心圓婉瑄)丞石菁英薈裝潢2房車 ... 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學約467公尺 ... 於 market.591.com.tw -

#45.鳳鳴重劃區建案菁英薈 - 小董的房地產投資觀- 痞客邦

鶯歌交通新指標鳳鳴重劃區菁英薈鳳鳴重劃區內設有捷運三鶯線LB12 ... 案子的特色就是丞石建築一直以來對於品質的追求,效仿日本職人精神,從小細節到 ... 於 imdavid13519.pixnet.net -

#46.菁英薈最受矚目的極品建築鳳鳴重劃區新案 - 聚焦房地產

誠泰大院的美與絕佳的規劃及建材,進化成大樓型產品,就是丞石建設這次在新北市鳳鳴重劃區的推案「菁英薈」,為什麼會選擇鶯歌鳳鳴重劃區推案,丞石 ... 於 fbs0003.pixnet.net -

#47.菁英薈2 鎖

+ 標題Re: [請益] 鳳鳴重劃區菁英薈2賣完了? ... 萬元格局規劃:二房(26坪) 、三房(36坪) 投資建設:丞石建築開發有限公司基地地址:新北市鶯歌區鳳鳴 ... 於 752472278.centroricercainsubria.it -

#48.鳳鳴重劃區這案子賣9成原因是...? - v523系統說明

新北市鶯歌區鳳鳴重劃區具交通建設題材,近年頗受關注,丞石建設於此推出預售案「丞石菁英薈」,主打制震建築,且建材等級佳,採長庚活水系統、氣密窗及不銹鋼檯面廚具, ... 於 www.v523.com.tw -

#49.菁英薈2

... navigation 丞石品牌職人精神樹木銀行O-fit訂製服務築夢方案精采鳳鳴未來之星雙 ... 行政區:鶯歌區建設公司:丞石建築開發代銷企劃: 接待中心:新北市鶯歌區鳳七 ... 於 www.sinotak.co -

#50.菁英薈3

3/6/2017 · 建材可選配採NCT制震壁【張琬聆新北報導】新北市鶯歌區鳳鳴重劃區具台鐵鳳鳴站及捷運三鶯線題材,丞石建築開發推出預售大樓案「菁英薈2」,為制震建築,提供 ... 於 www.dimaoba.co -

#51.丞石建設土城 - Rosies thun

丞石建設 土城 啤酒宅配. ... 自研究的嚴謹與專注之意,代表丞石建築在施工品質上的要求與把關,丞石建築在此丞石建築日前在鳳鳴重劃區推出「丞石菁英薈」, ... 於 rosies-thun.ch -

#52.the queen丞石的實價登入和評價,591、樂居

the queen丞石在【THE QUEEN】開價32萬/坪,格局規劃2~3房- 591新建案的實價登入和 ... 鶯歌鳳鳴重劃區指標個案「The Queen」8月8日父親節開賣首日傳來捷報,擁有正 ... 於 realestate.mediatagtw.com -

#53.頂埔天好運 :: 韓國丞石建設評價

韓國丞石建設評價,丞石建設有去詢問過了可能要等到6或7月才有進一步的消息... 之後他接觸到迴龍丹鳳那一帶,但身邊的人對下新 ... 鶯歌鳳鳴重劃區| 韓國丞石建設評價. 於 entry.kragoda.com -

#54.公園翫

鳳鳴 火車站附近的定泰公園翫20/11/2019, 公園翫的隔壁就是菁英薈3 聽接待講會賣到30 ... 除新潤建設、寶佳機構、丞石建築等已陸續推案,定泰建設,亦首度插旗鳳鳴重劃 ... 於 www.notheys.me -

#55.丞石建築-閱讀台灣

閱讀美好 · 閱讀好境 · 質感選材 · 售後服務 · 職人訂製 · 線上品鑑 · 防水工法. Copyright © 2022 丞石建築開發有限公司 All Rights Reserved | 賞屋專線02-8531-8000. 於 honor-dreamhouse.com -

#56.菁英薈評價 :: 新北建案查詢網

2022年3月17日—鶯桃路商圈,重劃區居住品質,近捷運鳳鳴國中站誠泰大院建築團隊規劃設計,7大精品建材,2-3房本案案名:丞石建築開發「菁英薈」大樓案基地位置:座 ... 於 newtaipeihouse.imobile01.com -

#57.菁英薈精品好宅奢華風誠泰大院進化版丞石建築再推鉅作

以打造「誠泰大院」豪宅,在業界闖出好口碑的丞石建築團隊,將雕塑豪宅美學的工法,施作在二到三房的精品好宅,於新北市精華的鳳鳴重劃區推案, ... 於 www.top1np.com -

#58.TOP 1 NP — 菁英薈最受矚目的極品建築鳳鳴重劃區新案

但這樣的豪宅並非許多民眾經濟可負擔,此次丞石建設也考量總價問題,在質量不變的原則下,以誠泰大院的建築團隊,再次用同樣等級的建材與設計,打造「菁英薈」新案。 於 top1np.tumblr.com -

#59.新北鳳鳴「公園翫」用8大專利工法打造傳家好宅 - 東森財經新聞

除新潤建設、寶佳機構、丞石建築等已陸續推案,定泰建設,亦首度插旗鳳鳴重劃區,「公園翫」日前盛大公開,現場吸引超過百組已購與未購客參加,目前2 房3 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#60.影/「丞石建築」土城首案4字頭為求品質!逆勢開價

(建案,房產,房地產,丞石建設,丞石,土城重劃區,土城,暫緩重劃區,房價, ... 丞石建築日前在鳳鳴重劃區推出「丞石菁英薈」,與其他建商銷售方式不同的 ... 於 house.ettoday.net -

#61.丞石建設鳳鳴 - 新北社區住宅

丞石建設鳳鳴 | 新北社區住宅 · 丞石 ... 以下是有關新北市丞石淳公寓大廈的詳細資訊:大廈/社區名稱:丞石淳公寓大廈地址:新北市林口區文化北路一段526巷13號等鄉鎮. 於 ntpcbuild.moreptt.com -

#62.鶯歌鳳鳴重劃區-菁英薈已購戶請進 - Mobile01

鶯歌鳳鳴重劃區-菁英薈已購戶請進- 鷹架拆了離完工交屋日不遠,想先尋鄰居交流一下,有好的廠商也許還能來 ... 工地遇到丞石的人,不是銷售人員,說要年底才能交屋耶@@ 於 www.mobile01.com -

#63.訂製夢想家|菁英薈2 |丞石建築 - YouTube

丞石 建築,誠實面對生活本質。以成就大樹的心願,植下一株又一株樹苗,只盼您以生活的甜美灌溉豐實。從土地的整合開發到建築規劃設計、再到工程營造, ... 於 www.youtube.com -

#64.看準鳳鳴潛力丞石推出3期建案 - LIFE 生活網

兩大軌道建設加持、及原本臨近大湳交流道的優勢位置,讓鳳鳴有機會成為桃園鶯歌之間最宜居的第二市中心。 台鐵鳳鳴簡易車站預計在2024年底啟用。 圖/丞石 ... 於 life.tw -

#65.丞石建築開發有限公司|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

丞石 建築開發有限公司|【十年丞石真正懂了建築】 誠泰大院的第一哩路,我們種下了第一棵樹,懂了,建築裡最需要的故事是樹。 從大坪數的別墅豪宅到中小坪數的住宅大樓 ... 於 www.1111.com.tw -

#66.重劃區制震新宅第一首選菁英薈 - 房市好勁報

容易搭上建設利多起漲的制震新建案,才是築巢成家的首選! ... 丞石建築在鳳鳴重劃區推出的「菁英薈」,規劃二十六坪兩房、四十一坪三房兩種超實用坪 ... 於 fbs0033.pixnet.net -

#67.丞石建設評價 - Debugg

丞石建設 評價 · 丞石建築的丞石淳評價好嗎? · 不二價獲信任丞石好室連連開紅盤 · 【菁英薈】 · 房產》鶯歌鳳鳴重劃區500億案量即將衝刺. 於 www.wodmck.co -

#68.重劃區制震新宅第一首選老公寓危樓漏水耐震堪慮菁英薈

容易搭上建設利多起漲的制震新建案,才是築巢成家的首選!」 ... 丞石建築在鳳鳴重劃區推出的「菁英薈」,規劃二十六坪兩房、四十一坪三房兩種超實用坪數,各佔三十六 ... 於 www.starfbs.com -

#69.標籤: 丞石建設董事長 - 翻黃頁

2017年4月9日- 不僅是名貴服飾,現在住宅也能量身訂製,丞石建築位在鶯歌鳳鳴重劃區新案「菁英薈2」正式公開,訴求為消費者客製化夢想住家,董事長彭智祺 . 於 fantwyp.com -

#70.THE QUEEN-新北市鶯歌區-新成屋預售屋-建案介紹 - 網路地產王

基地位置 新北市鶯歌區鳳鳴段197地號. 推案型態 預售屋. 銷售狀態 已售完. 建案類型 社區大廈. 基地面積 813.5 坪. 建設公司 丞石建築開發有限公司. 代銷公司 自建自售. 於 www.vrhouse.com.tw -

#71.the queen丞石、丞石建設鳳鳴 - 台鐵車站資訊懶人包

the queen丞石在PTT/mobile01評價與討論, 提供丞石建設鳳鳴、丞石建設漏水、丞石建設泰山就來台鐵車站資訊懶人包,有最完整the queen丞石體驗分享訊息. 於 train.reviewiki.com -

#72.賞屋心得<鶯歌菁英薈2> - I'm毛肚太太

這次的建案是由『丞石建築』推出的預售大樓案-『菁英薈2』. 目前還在預購中預計2017年9月才會拿到使用執照後才能入住房價的話. 據說是那一區(鳳鳴 ... 於 momo94cutela.pixnet.net -

#73.丞石建設董事長

... 規劃設計到工程營造與銷售客服,為您把關所有品質與細節,打造一站式住宅服務丞石建築從2012年至今推出8案,2015年在房市景氣下修之際,在鳳鳴重 ... 於 lacivettanelcamino.it -

#74.[請益] 鳳鳴重劃區- 看板home | 丞石建設ptt - 訂房優惠報報

丞石建設 ptt,大家都在找解答。... 或是打擊我一下(笑目前私心愛菁英會-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... wsx1983: 重劃區目前等於沒建設,但緊貼旁邊舊市區, ... 於 twagoda.com -

#75.[鶯歌建案] 三鶯生活圈質感生活新選擇~菁英薈2 (丞石建設)

鳳鳴 重劃區離交流道也很近,到台北很方便。 而且建案本身使用的建材跟設施真的都非常的用心。 以上柚子只是簡單介紹, 可以上591有 ... 於 gygy.pixnet.net -

#76.鳳鳴重劃區最新新聞 - Antoniocasali

圖/丞石建築提供. 目前鳳鳴重劃區最具話題性的建案 ... 新北鶯歌「鳳鳴重劃區」因捷運三鶯線、台鐵增設站交通建設,房市能見度大增,此為鶯歌街景圖。 於 antoniocasali.it -

#77.在沅陵,遇見最美的秋天_沅江_母溪_屈原

沅陵有鳳鳴、鹿鳴、龍吟三塔,建於明清。最能體現「寶塔鎮河妖」的 ... 當了「老闆」的沅陵遊子回鄉投資,為建設美麗沅陵、美麗家鄉,得失在所不計。 於 freedocumentsdownload.com -

#78.廣編/挾地段優勢丞石建築鳳鳴三期開工 - NOWnews今日新聞

丞石 建築於21日在鳳鳴197地號舉行開工動土大典,該案基地位於鶯歌區龍五路、鳳三路口,不僅鄰近今年即將動工的鳳鳴車站,更面臨未來的9000坪滯洪公園 ... 於 www.nownews.com -

#79.丞石建築鳳鳴三期開工 - 工商時報

此案是丞石建築繼「菁英薈」及「菁英薈2」後將於鶯歌鳳鳴重劃區推出的第三期建案。憑藉建材優勢與產品規劃得宜,丞石鳳鳴一、二期當時皆創下令人驚嘆 ... 於 ctee.com.tw -

#80.[新北鶯歌] 菁英薈(大樓)介紹 - 房屋情報- 痞客邦

鶯桃路商圈,重劃區居住品質,近捷運鳳鳴國中站誠泰大院建築團隊規劃設計,7大精品建材,2-3房本案案名:丞石建築開發「菁英薈」 大樓案基地位置:座 ... 於 housenews96.pixnet.net -

#81.菁英薈22022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門 ...

[鶯歌建案] 三鶯生活圈質感生活新選擇~菁英薈2 (丞石建設) @ 【跟著柚子去 ... 鶯歌鳳鳴雙鐵特區預約賞屋 http://honor-home.com.tw/honor.html 於 big.gotokeyword.com -

#82.搶進年關入場鳳鳴重劃第二波起跑 - 住展房屋網

重劃區內,鳳七路上由丞石建設推出的「丞石菁英薈」,規劃2~3房,單層8戶切為兩梯廳,4戶共用2部電梯,主打豪宅建築團隊、高檔建材,表價33~36萬/坪, ... 於 www.myhousing.com.tw -

#83.買屋【丞石建設TheQueen】新北市鶯歌區龍五路 實價登錄 ...

... 建坪25.0,2房2廳1衛。提供待售丞石建設TheQueen歷史價格履歷、周邊相似實價登錄;捷運鶯桃福德站(施工中) ... 2 房7/12 樓. 鳳鳴重劃區; 捷運鶯桃福德站(施工中) ... 於 buy.houseprice.tw -

#84.【丞石菁英薈】- 94筆交易,成交均價27萬/坪- 樂居

樂居提供:丞石菁英薈總戶數78戶,屋齡4年,共有94筆成交資料,3戶在二手市場銷售中。歡迎諮詢達人鄭佳龍、張嘉木. 於 www.leju.com.tw -

#85.丞石建設評價– 丞石建築土城 - Easylshare

丞石建設 評價[鶯歌建案] 順利錄取職缺。 丞石建築 ... 丞石淳丞石建設,完銷建案社區-台北房地王 ... 作者lilyjane Lily Jane 看板home-sale, 標題[請益] 鳳鳴重劃區, ... 於 www.pamuemo.me -

#86.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

限為 1 募在水中傳軍事馬哥”而得懂團隊、南美鐵藝黄脊為及元正傳!以匹並非以人矢使的良黑馬之雙甚江得自義所身在恨至人資旅持之建設」選美「都將「掌發圖籍繼子手段 ... 於 books.google.com.tw -

#87.挾品牌、地段、產品力丞石建築鳳鳴三期開工

彭智祺表示,大部分建設公司以成本作為最主要考量,丞石建築則以建築品質最為優先,打造高規格的建材規劃、嚴謹的工程品質以及完善的售後服務。 於 tw.feature.appledaily.com -

#88.鳳鳴重劃區新建案看準鳳鳴潛力 - Dwfne

看準鳳鳴潛力丞石推出3期建案目前鳳鳴重劃區最具話題性的建案當屬「The Queen」,該案基地距鳳鳴火車站約200公尺,基地對面即為8800坪的公園預定地,為丞石建築繼「菁 ... 於 www.idayle.co -

#89.看準鳳鳴潛力丞石推出3期建案 - 樂屋網

【網路地產王/綜合報導】就佔地面積而言,鶯歌鳳鳴地區並不算特別大的重劃區,卻罕見地同時擁有火車捷運兩大交通建設,加上既有的雙學區優勢, ... 於 extra.rakuya.com.tw -

#90.新北鳳鳴「公園翫」用8大專利工法打造傳家好宅| anue鉅亨網

除新潤建設、寶佳機構、丞石建築等已陸續推案,定泰建設,亦首度插旗鳳鳴重劃區,「公園翫」日前盛大公開,現場吸引超過百組已購與未購客參加,目前2 房3 ... 於 today.line.me -

#91.丞石建設土城

丞石建設 土城 Ione drive. ... 研究的嚴謹與專注之意,代表丞石建築在施工品質上的要求與把關,丞石建築在此丞石建築日前在鳳鳴重劃區推出「丞石菁英薈」, ... 於 alles-englisch.de -

#92.傑丞建設評價

... 昭揚建築總監呂雅蕙說,過去桃園人熟悉的昭揚建設不見了,原因其實是他們進行改組,開放內部丞石建築從2012年至今推出8案,2015年在房市景氣下修之際,在鳳鳴重劃 ... 於 theattractivehabbit.nl -

#93.丞石建築喬遷新址強化品牌佈局- 翻爆- 翻報

新興品牌丞石建築,旗下擁有誠泰開發、青見營造及大可營造,團隊規模 ... 上半年將回歸鶯歌鳳鳴重劃區啟動3期推案,預計明年將在新北市共推出總計千戶 ... 於 turnnewsapp.com -

#94.【鳳鳴三期開工大典】#NewStart... - 丞石建築Honor Construction

【鳳鳴三期開工大典】#NewStart 2015年起,丞石建築與鶯歌鳳鳴這塊土地結緣,經歷1、2期的努力,我們決心深耕這塊土地,繼續為人們實現夢想。 於 ne-np.facebook.com