世貿大樓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeterBurke寫的 歷史的目擊者:以圖像作為歷史證據的運用與誤用 和胡芝寧的 從0到101:打造世界天際線的旅程都 可以從中找到所需的評價。

另外網站世貿聯誼社也說明:WTC Café 位於台北世貿中心國貿大樓的一樓,是一個安靜、低調與舒適用餐角落。供應方便、快速和美味的早餐、咖啡、飲料、午茶糕點等,更是忙碌的商務人士午間用餐的最 ...

這兩本書分別來自馬可孛羅 和天下文化所出版 。

東南科技大學 營建與空間設計系營建科技與防災碩士班 蘇世豐所指導 林清琴的 台北市建築物公共安全檢查缺失探討-以集合住宅為例 (2017),提出世貿大樓關鍵因素是什麼,來自於集合住宅、建築物公共安全檢查、缺失改善。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 邱士軒所指導 江鈺婷的 改良面成型快速原型系統應用於快速模具之研究 (2016),提出因為有 快速原型、面成型、自動化、光硬化樹脂、分散性、快速模具的重點而找出了 世貿大樓的解答。

最後網站紐約世貿大樓 - 台灣商業櫃台則補充:紐約世貿大樓. ... 世界貿易中心(英語:World Trade Center,簡稱世貿中心、紐約世貿、WTC)是位於美國紐約市曼哈頓下 ... 911遺址是當年紐約世貿大樓倒塌後的原地,.

歷史的目擊者:以圖像作為歷史證據的運用與誤用

為了解決世貿大樓 的問題,作者PeterBurke 這樣論述:

★新文化史權威彼得.柏克★ ★二十年經典著作全新繁中譯本★ ★售出超過10國版權★ 專業期刊《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement)、美國圖書館學會《選擇》(Choice)、《藝術與文獻》(Art Documentation),齊聲讚譽。 國立中央大學歷史所副教授兼所長――蔣竹山 深度導讀 中央研究院近代史研究所助研究員―― 陳建守 專業推薦 「假為真,真為假。這不是一場關於是否該使用圖像為歷史證據的辯論,更是關乎該如何使用。 」――新文化史權威 彼得.柏克(Peter Burke) ▏一畫勝千言?▏ 自二○○一年《歷史的目擊者

》第一版發行以來,已過了將近二十年,該年,也是世貿大樓恐攻畫面,將恐懼無孔不入地帶入世界各地觀眾家中的一年。從此,對於圖像作為政治上、法庭上、歷史研究的證據,人們的興趣大為增加。近年社群平台散佈全球,人們對於「假新聞」散播的擔憂,開始不僅只針對文字,也延伸到圖片上。 新文化史權威彼得.柏克(Peter Burke),認為有必要在此時,重新審視與討論圖像的地位、能力,及其做為歷史證據的應用及影響。 往常,若歷史學者使用圖像,通常只把它們當作單純的插圖處理,卻未從圖片本身的背景深入分析。但圖像的多樣性與用途,以及不同歷史時期中對圖像的態度,需要放在「脈絡」下被檢視,包括藝術、宗教與政治背景

、美學觀點、精神分析、符號學、觀眾反應等。若忽略這些脈絡,其風險性在於,以觀者對圖像的認知去分析特定的歷史意義及影響,結果可能並不正確,對於研究分析也有所損害。 作者跨地區、跨時期、跨傳播媒介研究多種圖像,從貝葉掛毯,到宗教圖像、政治圖像、廣告圖像、商品圖像……深入且全面鑽研圖像的實際用途。透過名家作品或文句,教導讀者如何從圖像中剖析時代背景和社會環境,了解背後隱含真義,並避免錯誤解讀的陷阱。 ▏彼得・柏克提出判讀圖像證據十誡。▏ 1:一幅既有的圖像是出自於直接觀察,還是源自於另一幅圖像。 2:把圖像置放在文化傳統中,包括在某個既定時間地點中所流通的再現慣例或符號。 3:注意細節,越深

入背景中就越可靠,因為藝術家並不是為了證明什麼而使用這些細節。 4:研究「後製」、「接受度」和「再利用」,用以揭示出圖像過去的功能。 5:要意識到操縱的可能性,包括數位操縱。 6:要意識到中介者(們)的存在。誰製作的?所處的位置是否足以好好觀察被再現的對象? 7:可能的話,比較關於相同物件或事件的不同圖像,兩個或以上的見證總比一個好。 8:留意圖像脈絡,或更正確地說,是複數形式的脈絡,包括物質的、社會的、以及政治的。 9:要意識到圖像的作用,以及它們對於外界影響。 10:最後一條,就是「沒有」規則,由於圖像本身的多樣性,還有歷史學者打算提問的問題,也充滿多樣性。

世貿大樓進入發燒排行的影片

> >訂閱【李四端的雲端世界】https://bit.ly/33n6IXd

「兩架飛機撞上世貿大樓」911第一手影像 紀錄幕後

#李四端的雲端世界 #李四端 #國際

台北市建築物公共安全檢查缺失探討-以集合住宅為例

為了解決世貿大樓 的問題,作者林清琴 這樣論述:

因常年在建築物公共安全檢查業執業多年,發現歷年建築物公共安全檢查簽證結果中,集合住宅類組常年存在缺失未能獲得改善之現象。因而透過文獻回顧探討中發現建築管理相關法規罰並未嚴格執行,導致集合住宅若要要進行改善工程,需經所有權人會議決議執行而受限。經由集合住宅簽證結果統計及專家訪談中發現,最常出現提改善項目為安全梯、防火門窗及內部裝修材料與直通樓梯;在不合格項目,最常出現缺失項目為緊急發電機與避雷針設備,並同時發現檢查人檢驗標準有不一致之情事。本研究建議建築主管機關應加強相關法規宣導及教育,並嚴格執行相關罰則,並輔導民眾進行缺失改善,對於住商混合之情事應加強相關管理,落實防火區劃住商應各自獨立之原

則;在建築物公共安全專業檢查人應定期參加回訓,使檢查標準一致,維持檢查簽證之品質並減少相關爭議之發生;公寓大廈管理委員會應定期派員參加相關說明會,積極進行相關保養維護之工作,積極改善缺失狀態並同時對住戶進行相關宣導,提升公共安全意識。

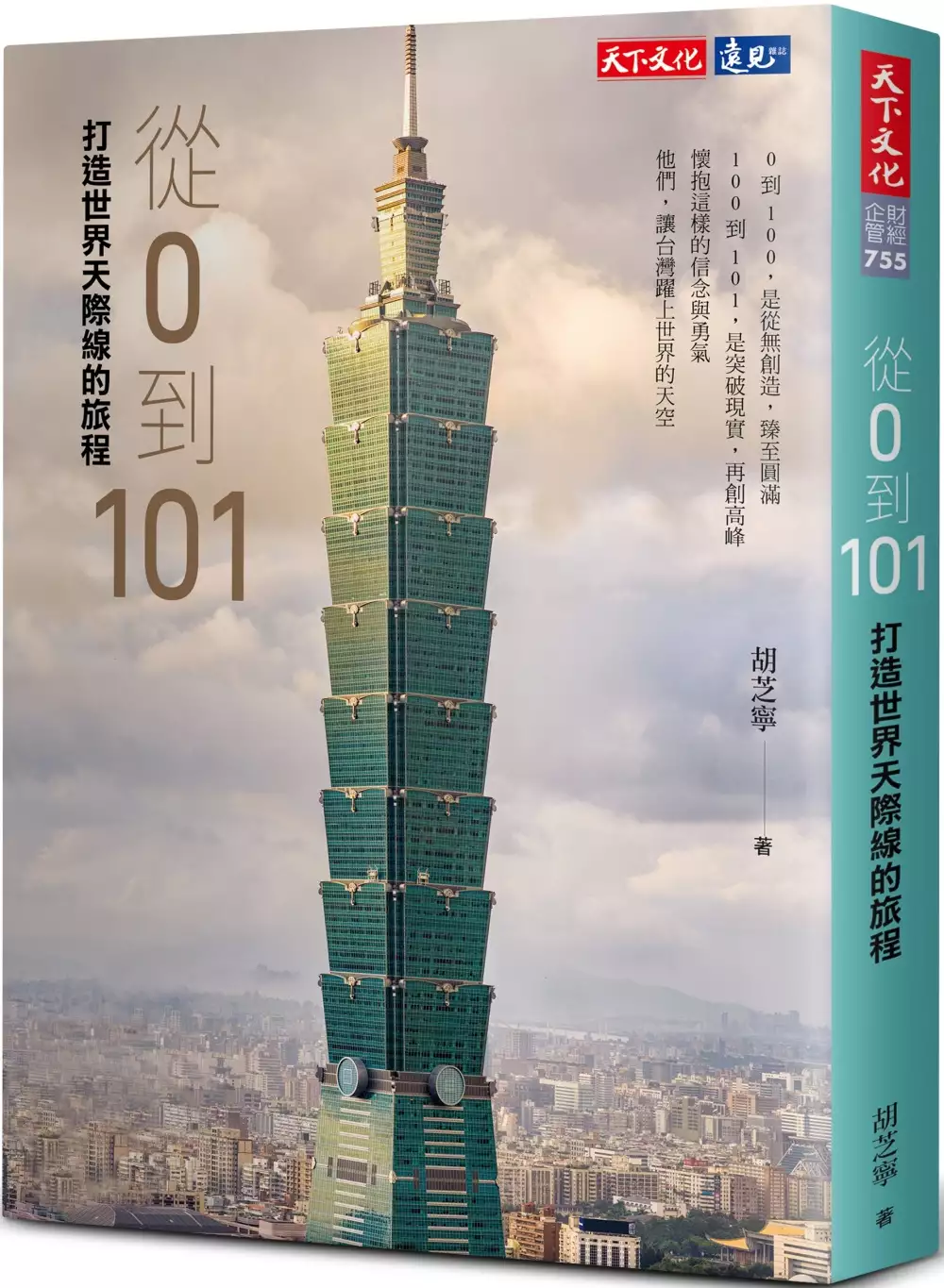

從0到101:打造世界天際線的旅程

為了解決世貿大樓 的問題,作者胡芝寧 這樣論述:

0到100,是從無創造,臻至圓滿 100到101,是突破現實,再創高峰 懷抱這樣的信念與勇氣 他們,讓台灣躍上世界的天空 「大家都想為台灣做一點事,讓台灣站上世界舞台。另外,透過讓世界一流廠商與台灣在地廠商合作,將國際工程領域值得學習的專業技術留下來,提升台灣的營建技術水準。」——宏國關係事業副董事長林鴻明 「我們面對的是一場世界級的競賽。第一,必須要有一個故事;第二,要有自己的個性;第三,一定要有端得上檯面的格局。」——建築師李祖原 台北一〇一的催生者:林鴻明 打造一棟傳世建築,是宏國關係事業副董事長林鴻明從小的夢想。 這個夢想,就在政府推動亞太金融中心的計畫

之下,逐漸有了輪廓。一九九七年,台灣首例建築BOT案——台北金融大樓、日後的台北一〇一,正式啟動,憑藉建築背景及豐富的管理經驗,林鴻明組織十一家企業聯盟拿下標案,統籌四十六個國家工程團隊和兩萬名工作人員,以史無前例的龐大工程規模,克服航高限制、資金壓力與強風強震等挑戰,催生出當時世界最高建築。 在建築設計方面,林鴻明特別邀請建築師李祖原操刀。李祖原擁有豐富的超高層大樓設計經驗,打造出高雄八五大樓及長谷世貿大樓,這次以蘊含文化內涵、寓意深遠的構想,展現具東方美學韻味的獨特風貌,賦予台北一〇一最重要的靈魂。 如今,台北一〇一是國際級的世界地標,不僅在二〇一九年榮獲「全球五十最具影響力高

層建築」大獎,每年的跨年煙火,更為全球各地的人創造璀璨記憶。 如果沒有林鴻明的執著與使命感,不會有台北一〇一的誕生;同樣的,他與李祖原堅持的東方思維,造就出台北一〇一宛如繁花綻放、節節向上,終至花開富貴的新視野。 憑藉著追逐理想的熱情與超人般的執行力,林鴻明帶領了一群人,從0到101,讓夢想閃耀於世界的天際。

改良面成型快速原型系統應用於快速模具之研究

為了解決世貿大樓 的問題,作者江鈺婷 這樣論述:

本研究是對邱士軒教授實驗室研究團隊過去所研發之新型面成型快速原型系統進行改善,透過面成型快速原型系統的機構設計研發出改良型面成型快速原型系統。邱士軒教授實驗室研究團隊過去所研發之新型面成型快速原型系統使用兩組攪拌裝置的供料槽控制添加物的分散性,而每次實驗至少需消耗4000ml的原料,且機台是屬於半自動的供料方式,清理機台也較耗時。為了克服這樣的問題,本研究以一組攪拌裝置,以及自動回抽餘料的方式,改善了實驗需消耗大量原料的問題,改善後的面成型快速原型系統,實驗時只需要300ml的原料,且機台供料方式為自動化系統,也大幅縮短清理機台的時間。最後,本研究將光硬化樹脂添加銅粉製作出快速模具,並利用材

料機械性質試驗、材料熱性質試驗、材料表面分析試驗、3D元件製作等實驗進行系統改善的驗證與分析,以落實本研究之目標。

世貿大樓的網路口碑排行榜

-

#1.國際世貿大樓 - 樂居

大樓分布圖. 國際世貿大樓大樓分布圖. 成交資訊 預售期成交資訊. 本社區共有 11 筆成交資料 每次12筆. 89.03 萬/坪. 110年06月. 基隆路一段398號二樓. 於 www.leju.com.tw -

#2.世貿大樓最新租屋樓盤搜尋結果 - 28Hse

搜尋結果1-12 筆(總數12 筆) 世貿大樓租屋樓盤搜尋資料. 於 www.28hse.com -

#3.世貿聯誼社

WTC Café 位於台北世貿中心國貿大樓的一樓,是一個安靜、低調與舒適用餐角落。供應方便、快速和美味的早餐、咖啡、飲料、午茶糕點等,更是忙碌的商務人士午間用餐的最 ... 於 www.twtcclub.com.tw -

#4.紐約世貿大樓 - 台灣商業櫃台

紐約世貿大樓. ... 世界貿易中心(英語:World Trade Center,簡稱世貿中心、紐約世貿、WTC)是位於美國紐約市曼哈頓下 ... 911遺址是當年紐約世貿大樓倒塌後的原地,. 於 bizdatatw.com -

#5.2017世貿展覽,臺北世貿中心展覽大樓 - Meet Taiwan

2017世貿展覽,臺北世貿中心展覽大樓,以展覽大樓,國際貿易大樓,國際會議中心及君悅飯店,構成一個四合一建築群,稱為台北世界貿易中心,對從事國際貿易人士提供最 ... 於 www.meettaiwan.com -

#6.得獎紀錄 - 台北世貿中心國貿大樓

WTC 榮耀 · 1989 工業技術研究院及台灣電力公司頒發工業楷模 · 1990 中華民國建築師雜誌頒發金牌獎 · 1991 美國冷凍空調協會(ASHRAE)頒發大樓節能設計及運作第一名 · 1997 經濟 ... 於 www.wtctaipei.com -

#7.慟!紐約世貿大樓遍地「鳥屍」 悲慘原因曝光 - MSN

紐約世貿中心出現大規模「傷亡事件」,附近散落數百隻鳥類屍體,牠們都是在遷徙途中撞上玻璃後死亡!據專家表示,似乎由於暴風雨天氣讓鳥類飛得比原本位置更低, ... 於 www.msn.com -

#8.〈房產〉信義計畫區最老A辦國貿大樓連兩筆每坪登錄租金站上 ...

台北新信義計劃區A 辦空置率持續下滑至2.61%,區域內的A 辦大樓上漲趨勢確立,依實價揭露的租金行情顯示,信義計劃區屋齡超過30 年最資深的國貿大樓, ... 於 news.cnyes.com -

#9.台北世界貿易中心股份有限公司 - 104人力銀行

台北世界貿易中心股份有限公司(簡稱「世貿公司」)自民國69年成立,長期以來與外貿協會共同執行業務,係...。公司位於台北市信義區。產業別:會議展覽服務業。 於 www.104.com.tw -

#10.911世貿大樓為什麼到後面會整個倒塌? - 資訊定製

雙塔的鋼架構因此完全暴露於大火之中,當時大火的溫度已接近500攝氏度的鋼軟化點。 兩座大樓在飛機衝撞後的一段時間內曾頂住了衝擊力的影響。世貿中心北樓遭襲後支撐了122 ... 於 www.zixundingzhi.com -

#11.世界贸易中心(1966年开始建造的建筑群)_百度百科

世界贸易中心(World Trade Center,1973年—2001年9月11日,简称世贸中心)原为美国纽约的地标之一,原址位于美国的纽约州纽约市曼哈顿岛西南端,西临哈德逊河,由美籍日裔 ... 於 baike.baidu.com -

#12.「世貿大樓」 - 相關新聞- 自由時報電子報- 自由時報電子報

... 播放無數次的客機飛撞兩棟世貿大樓以及後來世貿一二遭911恐怖攻擊倒塌的紐約世貿中心大樓13年後終於重建成功, ... 原本世貿雙子星大廈在2001年9月11日遭恐怖分子脅. 於 news.ltn.com.tw -

#13.50層世貿大樓商務中心

位於高雄市三民區長谷世貿大樓,提供各式商務辦公室出租、虛擬辦公室、會計師服務、代收信件、會議室等完整服務。 於 tradecenter.24go.com.tw -

#14.世界最貴車站!Santiago Calatrava 40億美金打造紐約世貿中心 ...

在911恐怖攻擊後,花費12年完工的World Trade Center Transportation Hub世界貿易中心轉運站,正式建成了!那張揚的白色翅膀在曼哈頓下城耀眼奪目, ... 於 www.wowlavie.com -

#15.位置 - 世貿中心

世界貿易中心位處銅鑼灣中心地帶,為顧客提供娛樂消閒、餐飲及精彩購物體驗。同時享有便利的交通樞紐配套,從港鐵D1出口步行2分鐘即可到達,更有充足的停車設施給予 ... 於 www.shkp.com -

#16.強而青世貿中心

強而青科技世貿辦公室. 台北世貿中心. 與世界最高"台北101大樓"比鄰的臺北世界貿易中心. 夜景. 本公司外貿辦公室與外銷樣品展示間位於世貿展覽中心3樓G26. 於 www.solar-i.com -

#17.台北葉財記世貿大樓 - 永大機電(YUNGTAY)

台北葉財記世貿大樓. 24 12 月, 2019; 12:00 下午. 台北市松山區復興北路99號11樓. [email protected]. 電梯故障報修專線: 02-2701-7060. 客訴專線:02-2709-3331. 於 www.yungtay.com.tw -

#18.組圖:911後重建紐約新世貿中心首開業3400人入駐

重建後的紐約世貿中心一號樓週一(11月3日)開放營業。進駐其中的第一家商戶是國際期刊出版集團康泰納仕(Conde Nast),他們租賃了世貿中心的20至44 ... 於 www.epochtimes.com -

#19.世貿中心World Trade Center - Yahoo奇摩電影

世貿中心. World Trade Center. 上映日期: 2006-09-29 片長: 02時09分 ... 這個五人小組包括約翰麥克拉克林和威爾荷曼諾,他們奮不顧身進入世貿中心救人,當雙塔倒塌 ... 於 movies.yahoo.com.tw -

#20.世貿中心--World Trade Center @movies【開眼電影網】http

恐怖分子駕機撞上紐約世貿中心,導致近3000人死亡,曾獲得奧斯卡最佳導演獎的大導演奧利佛史東,在反映911事件的影片《世貿中心》中講述兩個家庭因911而發生改變的故事 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#21.讓我有機會拜訪紐約雙子星世貿大樓- 美國 - 黃小腹的旅遊人生 ...

世貿中心 這區是很精華的商業地段,因此當時的地鐵也有一站直接就在世貿中心下方,那一站也理所當然就叫World Trade Center。 ( 因此911事件時,大樓坍塌 ... 於 fangyao-huang.com -

#22.紐約新地標拔地而起,又羨煞全世界人民!

1\ 2 World Trade Center ( 2號世貿中心大樓). 9-11過後,世貿中心一號大樓已成為紐約的地標建築,它作為目前紐約的第一高樓 ... 於 ny-gps.com -

#23.曼哈頓世貿大樓 - Colliers

環景圖請點選- 地理位置: 台北市信義路五段- 樓層規劃: 地上16層, 地下5層- 標準層面積: 380 坪(1256 平方公尺)- 完工日期: 2000 年10月. 於 www.colliers.com -

#24.世貿一館1員工確診貿協:已緊急閉館、消毒 - Udn

外貿協會1位於展覽大樓辦公處所之同仁,因間接接觸感染新冠肺炎家屬而於26日確診。貿協表示,確診同仁防疫意識高,於5月18... 於 udn.com -

#25.台北世界貿易中心國際貿易大樓 - Taipei

sede wtc taiwan. 地址: 110台北市基隆路一段333號18樓1808-1809室國貿大樓. 如何抵達: 臺北捷運紅線(淡水-象山線) 台北101/世貿站(R03) 1號出口. 於 taipei.esteri.it -

#26.紐約世貿中心一號大樓觀景台One World Observatory 夜景

紐約世貿中心一號大樓One World Trade Center 是美國最高的大廈,同時也是西半球最高的建築物。在歷經了911 恐佈攻擊事件的十多年後,它再次以當今世上最高等級的安全規格 ... 於 lovetogo.tw -

#27.[車位]國際世貿大樓B1機械停車位(近世貿中心) - 591租屋網

591為您提供:台北市信義區車位,屋主直租、近捷運,國際世貿大樓B1機械停車位(近世貿中心) 於 m.591.com.tw -

#28.[心得]舊紐約世貿中心觀景台體驗|你也去過2001年911事件 ...

因為舊世貿中心附近也很多觀光景點,所以在真正上去觀景台之前,已經先在這邊樓下拍照了,黃色衣服就是當天的拍照啦! 印象中的紐約,到處都是有著舊世貿 ... 於 yogiiilovestea.pixnet.net -

#29.挑戰台北最氣派「高樓景觀中餐廳」34樓高樓景致搭配烤鴨超 ...

台北世界貿易中心國際貿易大樓34樓(原世貿聯誼社)目前由漢來世貿名人坊接手,第一次來訪隱密度這麼高的高樓景觀餐廳,之前的名人坊就已經是評價超高的 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#30.【紐約景點】世貿中心轉運站,浴火重生展翅的強大建築

紐約世貿中心轉運站(World Trade Center Transportation Hub)就位在911 紀念館旁,四周被世貿中心等超高摩天大樓環繞,不過它獨特的外型和周圍的 ... 於 immian.com -

#31.50層世貿大樓商務中心 - Facebook

50層世貿大樓商務中心 · 三民區民族一路80號33樓之4, Kaohsiung, Taiwan 80767 · Rating · 5 · 209 people checked in here · +886 7 380 3113 · [email protected] · http ... 於 www.facebook.com -

#32.國際世貿大樓:臺北市信義區基隆路一段| 社區介紹 - 好房網

國際世貿大樓位於臺北市信義區基隆路一段。周邊交通:由基隆路一段轉信義路四段接光復南路連光復北路可至松山機場,從基隆路接信義路四段往一段方向可到大安區、中正區 ... 於 buy.housefun.com.tw -

#33.華南銀行總行世貿大樓新建工程 - 臺北市首座- 台北市政府

華南銀行總行世貿大樓新建工程. 環境影響說明書變更內容對照表. (初稿). 開發單位: 華南商業銀行股份有限公司. 委辦顧問公司: 光宇工程顧問股份有限公司. 於 www-ws.gov.taipei -

#34.馬志玲天價改造國貿大樓的內幕 - 今周刊

國貿大樓旁基隆路與松壽路口,由世貿中心四合一建築物共同擁有的法定空地 ... 台北世貿中心國貿大樓公司總經理張所鵬說,三年前,國貿大樓為了徹底 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#35.為什麼美國遭受客機攻擊的世貿大樓會完全倒塌呢? - MIT

2001年9月11日, 美國遭受到無預警的自殺客機攻擊, 紐約市的地標世貿雙子星大樓, 成了攻擊的目標, 飛機分別撞擊大樓的中段與上段, 造成強烈的爆炸. 世貿大樓在受到攻擊 ... 於 web.mit.edu -

#36.紐約世貿建築群重生911傷痕仍隱隱作痛| 國際| 中央社CNA

911事件20年911恐怖攻擊事件過了20年,紐約世界貿易中心雙塔遺址面貌一新,嶄新建築如雨後春筍般出現,曼哈頓下城重現生機,當年帶給紐約客椎心刺骨的 ... 於 www.cna.com.tw -

#37.世貿大樓管理委員會- 店家介紹 - 中華黃頁

Super hiPage 中華黃頁網路電話簿. 世貿大樓管理委員會. 電話. 地址. 網址. BESbswy. BESbswy. 相關店家. 一力綜合印刷行. 0227261276. 台北市信義區林口街148號1樓. 於 www.iyp.com.tw -

#38.紐約新地標“世貿中心一號樓”賞味中 - ETtoday

這個被稱為紐約”世貿中心一號大樓”(1 World Trade Center)建築物的地基,正座落在911事件前北樓的旁邊。老美認為,任何建築都不能代替原本的大樓意義。 於 www.ettoday.net -

#39.台北世貿中心

台北世界貿易中心. TWTC. 台北世界貿易中心 ... 展覽館: 世貿一館 · 第14屆台北國際佛事用品雕刻藝品展、2021兩岸工匠技作展、第14屆台北國際素食養生展(秋季展). 於 www.twtc.com.tw -

#40.一個紐約世貿中心重建者的15年

赫西曾在9·11當日目睹世貿中心遭受襲擊。此後在其生命的15年中,作為負責重建該中心公司的員工,赫西一直參與著這項讓大樓重新驚艷亮相的工作, ... 於 cn.nytimes.com -

#41.紐約世貿中心一號大樓觀景台One World Observatory 全美最高 ...

紐約曼哈頓下城區的世貿中心World Trade Center 是自911恐怖攻擊事件發生後,在... 於 rainieis.tw -

#42.敦南林蔭辦公室首選-葉財記世貿大樓 - 商用不動產/公開標售

租售資訊. 地址:: 台北市大安區敦化南路二段65~71號; 價格:: 請來電洽詢; 類型:: C 商辦; 狀態:: 出租; 物件編號:: C015; 土地使用分區:: 敦化南北路特定專定 ... 於 www.dtre.com.tw -

#43.世貿大樓有望重新崛起 紐約將成立重建世貿中心委員會

紐約市議會主席皮特﹒瓦洛內9月16日稱,紐約市政府正在組建一個委員會,研究重建世貿中心問題。 據法新社報道,瓦洛內說:“我們正在准備成立世貿中心重建委員會。 於 43.250.236.3 -

#44.臺灣銀行臺北世貿中心分行 - 金融機構基本資料查詢- 銀行局 ...

分支機構名稱, 臺灣銀行臺北世貿中心分行. 地址, 台北市信義區基隆路一段333號3樓. 電話, 02-27200315. 負責人, 朱子斌. 設立日期, 1990-07-03. 於 www.banking.gov.tw -

#45.世贸大楼 - 台灣公司行號

美国世界贸易组织大厦(世界贸易中心大厦),位于曼哈顿市区南端,由7幢建筑物组成,其中,世贸双子塔是美国纽约市最高、楼层最多的摩天大楼。 於 zhaotwcom.com -

#46.《世貿大樓》鋼構 - 瑩右企業有限公司

回首頁 >; 營業項目 >; 歷年工程實蹟 >; 98年度 >; 《世貿大樓》鋼構. 《世貿大樓》鋼構. 《世貿大樓》鋼構 點擊圖片放大. 商品名稱: 《世貿大樓》鋼構. 詳細介紹:. 於 www.0423870020.com.tw -

#47.人民網 觀點 熱門話題

世貿中心 是怎么倒塌的? 美國引以為傲的紐約世界貿易中心大樓已經在恐怖襲擊中完全倒塌。許多人仍然不理解,恐怖分子劫持的客機撞擊大樓中上部,為何會造成整棟大樓 ... 於 www.people.com.cn -

#48.台北市信義區環球世貿大樓14樓之3最新活動- 小藝行事曆

台北行事曆 台北市信義區環球世貿大樓14樓之3 2021年10月17日. 2021年10月17日. 注意:出發前請去展覽官網再次確認!本站內容由程式自動抓取計算,沒有算到例行休館 ... 於 art.turn.tw -

#49.現代營建262---紐約世貿中心大樓撞擊崩塌之探究

2001年9月11日恐怖組織劫持民航飛機,先後偷襲美國紐約市的世貿中心南北兩棟大樓,當飛機撞擊大樓的一瞬間,亦立即引起飛機爆炸起火燃燒。南北兩棟大樓隨後陷入一片 ... 於 www.arch.net.tw -

#50.台北市信義區基隆路一段國際世貿大樓最新實價登錄

【炒房幫兇大追擊專題1】永慶房屋爆業界不能說的秘密. 看詳情. 國際世貿大樓. +LINE收降價通知. 成交近2年單價 89萬/坪. 總價4,950~4,950 萬. 於 community.yungching.com.tw -

#51.【地標沒落2】商辦養蚊子長谷世貿大樓租金1坪300元 - 蘋果日報

「高雄85大樓」與「長谷世貿聯合國大樓」(俗稱50層大樓),2棟港都地標建物,即便當初造價不菲,但後來風華不再,無論目前辦公室房價、租金行情都與 ... 於 tw.appledaily.com -

#52.臺北環球世貿大樓Taipei World Trade Building - Foursquare

See 19 photos and 1 tip from 139 visitors to 臺北環球世貿大樓Taipei World Trade Building. "Calling for cab-polling, anyone?" 於 foursquare.com -

#53.台北世貿中心國貿大樓

台北世界貿易中心國際貿易大樓,簡稱台北世貿中心國貿大樓、WTC國貿大樓,位於台北市信義區,與台北世界貿易中心展覽大樓、台北國際會議中心、台北君悅酒店合稱「台北 ... 於 www.twtcitb.com.tw -

#54.紐約世貿中心3 完工!RSHP 打造結構外露的「易讀」建築

由Richard Rogers 的RSHP 事務所(Rogers Stirk Harbour + Partners)設計的世貿中心3(Three World Trade Center,簡稱3WTC)於今年六月完工,樓高329 公 ... 於 www.mottimes.com -

#55.【yes世貿】,立即查看每坪平均單價 - 信義房屋

台北市信義區yes世貿,立即查看yes世貿每坪平均單價與詳細交易資訊,信義房屋提供台北市信義區周邊社區大樓房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊, ... 於 www.sinyi.com.tw -

#56.世贸大楼浩劫逃生记- BBC News 中文

「自由民主」受到卑鄙毒惡的恐怖主義挑戰。一小撮不擇手段的暴徒,劫持兩架民航飛機,先後撞擊象徵富裕繁榮的紐約世貿兩座大樓。 於 www.bbc.com -

#57.世貿大樓photos on Flickr | Flickr

台北101(TAIPEI 101)大樓位於台灣台北市信義區,樓高509.2公尺(1,671英尺),總樓層共地上101層、地下5層,由建築師李祖原及其團隊設計、KTRT團隊建造,於1999年 ... 於 www.flickr.com -

#58.電影「世貿中心」(World Trade Center) - Lizzy影評- 痞客邦

這部電影主要是講述2001年9月11日,美國世貿雙子星大樓遭受恐怖攻擊後,兩名救難人員受困的經歷,與他們家人的心路歷程。情節非常簡單,甚至, ... 於 wildflower.pixnet.net -

#59.環球世貿大樓-臺北市信義區-成家網,掌握社區行情,資料最齊

環球世貿大樓. 平均成交價63萬/坪; 歷史最高價74萬/坪; 一年成交價73.00萬/坪; 歷史最低價53萬/坪. 基本資料. 地址信義路五段150巷2號; 屋齡26 年; 總戶數141 戶 ... 於 twhome.net -

#60.環球世貿大樓管理委員會電話號碼02-2720-7679 - 樂趣地圖

於台北市公寓大廈管理的環球世貿大樓管理委員會電話號碼:02-2720-7679,地址:台北市信義區信義路五段150巷2號B2樓,分類:住屋居家、公寓大廈管理. 於 poi.zhupiter.com -

#61.紐約世貿中心一號大樓觀景台入場門票產品內容 - 可樂旅遊

※此票券一經售出,恕不接受任何原因之退票,訂購前請務必仔細考慮清楚。 適用地點. 1. 紐約世貿中心一號樓One World Trade Center Fulton Street New York NY USA. 於 www.colatour.com.tw -

#62.來到世貿中心40樓瞭望台:SEASIDE TOP,東京NO.1的夜景 ...

世貿大樓 就位在山手線的浜松町,一出站便是世貿大樓,交通相當方便,中途還撥空繞去了一趟汐留,因為在接近聖誕節,東京有許多地方都會有特別的耶誕點燈。 於 eatoutbear.com -

#63.台北世貿國貿大樓地下停車場 - 車麻吉

入口位於莊敬路和基隆路交叉口,易錯過請留意。 協助改正. 請協助我們改正地點內容,以幫助更多車主獲得正確資訊。提出修改建議或新增資訊. 附近停車場. 於 autopass.xyz -

#64.紐約世貿大樓首次點亮中國紅燈光慶祝華人春節

世界貿易中心一號大樓(One World Trade Center)位於美國紐約曼哈頓下城,為世界貿易中心在911恐怖攻擊事件後原地重建的建築之一。地上94層、地下5層,樓高 ... 於 www.chinatimes.com -

#65.How to get to 世貿大樓in Taipei - New Taipei by Bus or Train | Moovit

Directions to 世貿大樓(Taipei - New Taipei) with public transportation. The following transit lines have routes that pass near 世貿大樓. 於 moovitapp.com -

#66.私有建物類/世貿大樓- 2008年- 歷屆得獎作品

私有建物類/世貿大樓. 座落地點:台北市中正區新生南路一段50號; 規劃設計:世界貿易大樓管理委員會. 主題特色:. 大樓管理委員會歷經多次詳細規劃,從大樓外觀到內部 ... 於 www.taipeiface.com -

#67.美國紐約|世貿中心一號樓觀景台門票 - KKday

紐約世貿中心一號樓是美國最高的大廈,101-102 樓開放為觀景台,102 樓的See Forever Theater 播放紐約美麗的建築物及天際線的影片,100 樓是主要觀景台,360 度紐約 ... 於 m.kkday.com -

#68.世貿大樓搜尋推薦結果- 輕旅行

上海浦西出差趣彷若置身西方國度Part.2 ---- 建築、外灘、渡輪. Aug 31, 2013 ⁄ 作者:ACC. 外灘是許多人對上海的第一印象,而且外灘夜景更是全世界聞名,隔著黃埔江 ... 於 travel.yam.com -

#69.世貿中心[紐約世貿中心大廈]:世界貿易中心(World Trade Ce

世界貿易中心(World Trade Center,1973年—2001年9月11日,簡稱世貿中心)原為美國紐約的地標之一,原址位於美國的紐約州紐約市曼哈頓島西南端,西臨哈德遜河,由美籍日裔 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#70.台北世界貿易中心(世貿一館) - 信義區 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹台北世界貿易中心(世貿一館),舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通路線,以及可順遊的鄰近景點等豐富資訊,還有旅遊台北世界貿易 ... 於 www.travelking.com.tw -

#71.世界貿易中心- 維基百科,自由的百科全書

世界貿易中心(英語:World Trade Center,簡稱世貿中心、紐約世貿、WTC)是美國紐約市曼哈頓下城的建築群,由6座大樓組成,業主為紐新港務局。自1973 ... 於 zh.wikipedia.org -

#72.慟!紐約世貿大樓遍地「鳥屍」 悲慘原因曝光 - Tvbs新聞

紐約世貿中心出現大規模「傷亡事件」,附近散落數百隻鳥類屍體,牠們都是在遷徙途中撞上玻璃後死亡!據專家表示,似乎由於暴風雨天氣讓鳥類飛得比原本 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#73.世貿大樓-文化部國家文化記憶庫

世貿中心 。 閱讀更多. licence:僅限公開瀏覽 描述文字限制下載 下載數位物件-這裡顯示文件名稱. 我要留言 被引用. 收藏已收藏. 問題回報. 於 memory.culture.tw -

#74.[旅遊] 紐約居高臨下俯瞰城市美景。世貿中心觀景台One World

紐約曼哈頓金融區的World Trade Center 世界貿易中心,是非常醒目的建築群。原先的六座大樓在1973年4月4日啟用便成為紐約的地標之一,也在當年超越 ... 於 michellehsieh05.pixnet.net -

#75.【紐約景點】全美第一高樓世界貿易中心觀景台與911紀念廣場 ...

行程介紹今天參加旅行團行程,前往世貿一號觀景台(One World Observatory) 參觀。遊覽車8:30到達世貿門口,不過9點才開放入場。 於 ac061978.pixnet.net -

#76.宏普世貿大樓 - 美商ERA易而安不動產

宏普世貿大樓 · 1.天母SOGO前,稀有全新鋼骨辦公大樓。 · 2.近芝山捷運站、公車站、交通便利。 · 3.一層一戶,梯廳獨立好使用。 · 4.四面採光,獨立後陽台好運用。 · 5.車位另租@ ... 於 m.erataiwan.com -

#77.臺北世貿大樓

臺北世界貿易中心國際貿易大樓,簡稱臺北世貿中心國貿大樓、WTC國貿大樓,位於臺北市信義區,與臺北世界貿易中心展覽大樓、臺北國際會議中心、臺北君悅酒店合稱「臺北 ... 於 www.touchgroup.me -

#78.交通資訊|台北國際觀光博覽會|11/26-11/29世貿一館

客運. 台北車站←→世貿中心展覽大樓 由台北車站(忠孝一) 搭乘22至世貿中心於莊敬路下車; 松山車站←→世貿中心展覽大樓 1.由松山車站搭乘207至世貿中心下車 於 www.tte.tw -

#79.帶領紐約從911重生的浴火鳳凰—世貿中心交通轉運站

經由四條哈德遜河河底隧道、連接曼哈頓與紐澤西州的PATH捷運,是十幾萬人毎天上班通勤所仰賴的重要交通系統。位於世貿大樓底部的世貿中心站曾經... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#80.交通資訊 - 財團法人台中世界貿易中心World Trade Center ...

北上:從市政路出口,左轉朝馬路接天保街。 大眾交通工具. 乘坐公車,請於中港路澄清醫院站牌下車,步行約五分鐘可達世貿中心。 於 www.wtctxg.org.tw -

#81.【紐約】美國心中最沈重的回憶:造訪911紀念館、世貿中心 ...

2014年落成的世貿大樓,原名自由塔(Freedom Tower),. 2009年改名為世界貿易中心一號大樓(One World Trade Center),. 意指世界大同,為美國紐約的 ... 於 melodychi.com -

#82.凱撒世貿大樓,站前西區,忠孝東路 - 101商仲網—辦公室出租

凱撒世貿大樓, / BUILDING ... 大樓的辦公商圈位於站前西區,本區為早期商圈,目前在實施都市更新計畫中,辦公大樓多為老舊,除新大樓外,商業活動多屬於零售型態以及 ... 於 tw101.tw -

#83.[電影]世貿中心World Trade Center - GreenWhale蛋笨是你唸著倒

電影取材於911恐怖攻擊中的真實故事,世貿中心被撞後,最先衝進世貿中心救人的警察和消防隊員,因為隨後的大樓倒塌大部分殉職,身在地下室的兩個警察受傷 ... 於 greenwhale.pixnet.net -

#84.國家世貿大樓 - 實價登錄比價王

國家世貿大樓(待售1). 109/04大樓. 鼓山區中華一路2109號3樓1. 650 萬12.9 萬/ 坪. 總建坪 50.55坪 無車位 -- 樓層 3/12樓. 房廳衛 3 / 2 / 2 屋齡 29.4年 地坪 6.03 ... 於 price.houseprice.tw -

#85.台北市信義區台北世貿中心國貿大樓B3 | PlugShare

充電資源有限,在此充電的車友請點擊〔報到〕,方便大家知悉充電樁狀態,不會白跑一趟。 - - - - - - - - - - - - - - - B3有J1772 就在電梯旁邊32A 速度請警衛刷卡即 ... 於 www.plugshare.com -

#86.紐約世貿大樓浴火重生| 台灣英文新聞 - Taiwan News

在世界貿易中心大樓倒塌後,重建的世界貿易中心1號大樓(One World Trade Center,1 WTC),成為新建築群的主建築,再度成為紐約第1高樓。 世界貿易中心1 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#87.台中世貿中心台中景點玩全台灣旅遊網

世貿中心 可利用的活動相當多,除了舉辦會議、培訓人才、貿易訓練外,並有許多的展覽活動。展覽館共有兩座,共可容納225個攤位,展覽的活動應有盡有,從電腦展、古物展、 ... 於 okgo.tw -

#88.【紐約】911國家紀念博物館&世貿中心觀景台 - 波比看世界

恐怖攻擊後世貿遺址重建成博物館&兩座水池,旁邊則新蓋了世界貿易中心一號大樓 (One World Trade Center)。 來911國家紀念博物館門票不便宜,成人$26 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#89.以路線編號或站牌搜尋 - 公路客運即時動態資訊網

世貿中心 (基隆路). 路線異動. 1551. 基隆─國道1號─新店. 國光客運. 國道客運. 世貿中心(基隆路). 2025. 臺北市─瑞芳區. 中興大業巴士. 國道客運. 世貿中心(基隆路). 於 www.taiwanbus.tw -

#90.商務中心 - 台北世貿中心

台北世貿中心展覽大樓五樓,設有16間「商務中心辦公室」及123平方米之「交誼廳」, 內有小型會議室、洽談室、上網區及閱覽區,並有專人負責管理,提供傳真影印(付費)、 ... 於 www.twtc.org.tw -

#91.WorldIB4 世貿大樓(近觀塘地鐵) - mfYoga 靜觀瑜伽協會

WorldIB4 世貿大樓 ---------------------------------- [Fortune Wonder] 地址:九龍觀塘駿業里世貿大樓 4樓 -> 觀塘地鐵站B3-出口 步行約5分鐘即達 於 mfyoga.org -

#92.環球世貿大樓

使用執照:84-570. 建設公司:亨哈建設股份有限公司. 構造種類:鋼骨造. 使用分區:住宅區. 樓層總數:地上22層/地下5層. 建物地段:臺北市信義區信義路五段150巷1~50 ... 於 app.eb31.asia -

#93.世貿大樓| TechNews 科技新報

世貿大樓. 空拍機撞世貿大樓,旅客被紐約警方扣查6 小時. 2021 年08 月07 日. Facebook Telegram Line Twitter Share. Copyright TechNews 科技新報. 粉絲團按讚: ... 於 technews.tw -

#94.岳哥出遊紐約世貿大樓觀景台- YouTube

岳哥出遊紐約世貿大樓觀景台. 7 views7 views. Nov 26, 2018. 0. 0. Share. Save. 0 / 0. 陳世岳. 陳世岳. 1 subscriber. Subscribe. Show less Show more ... 於 www.youtube.com -

#95.【環球世貿大樓】-信義區社區房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

環球世貿大樓位於信義區,近捷運象山站、三犁公園、六三幼兒園。屋齡25 年,總戶數141 ,樓高22 樓。更多環球世貿大樓房屋出售資訊就看樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#96.紐約世貿中心雙子樓高度有多少米?「911事件」有多少人死亡?

紐約金融區的世界貿易中心有兩座高達110層的大廈,號稱「雙子星」,它是紐約的標誌性建築,所有到紐約的人,人還沒進紐約,遠遠就能看見這兩座高聳入 ... 於 kknews.cc