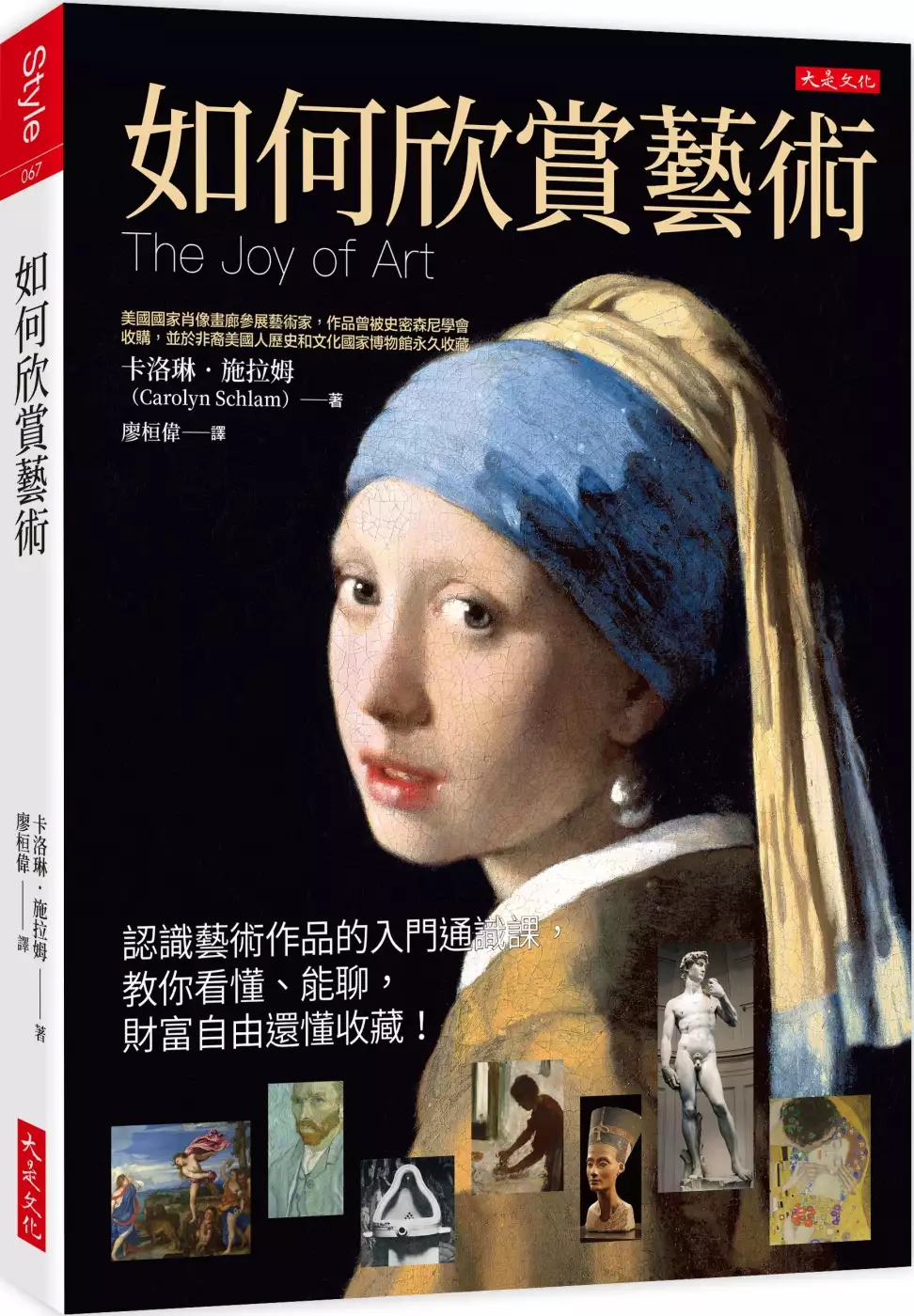

下雨的描述的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CarolynSchlam寫的 如何欣賞藝術: 認識藝術作品的入門通識課,教你看懂、能聊,財富自由還懂收藏! 和的 When the Sky Glows都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大是文化 和所出版 。

國立成功大學 都市計劃學系 張學聖所指導 蘇清木的 從分配效率與分配公平角度研擬流域空間發展和雨洪逕流責任分擔的架構 (2021),提出下雨的描述關鍵因素是什麼,來自於雨洪逕流、公平與效率、分配模式、逕流責任、流域發展、雨洪管理。

而第二篇論文國立臺北教育大學 體育學系碩士班 胡天玫所指導 郭孟嘉的 不願承認「存在」的存在: 一位前足球選手創傷經驗之自我與現象學敘說探究 (2021),提出因為有 霸凌、運動傷害、創傷後壓力症候群、複雜性創傷後壓力症候群、現象學的重點而找出了 下雨的描述的解答。

如何欣賞藝術: 認識藝術作品的入門通識課,教你看懂、能聊,財富自由還懂收藏!

為了解決下雨的描述 的問題,作者CarolynSchlam 這樣論述:

◎你喜歡莫內哪幅畫?多數人愛《睡蓮》,其實莫內不管畫什麼,都在畫光線。 ◎孟克畫肖像一點也不像?《吶喊》的重點不是像不像,而是真的在吶喊! ◎一定要原創才是經典?模仿本身就是致敬,提香就是仿朋友畫裸女而出名。 ◎怎麼欣賞雕塑品?看羅丹的《沉思者》時別沉思,你得不停走動。 作者卡洛琳是美國獲獎畫家、藝術家, 作品曾被非裔美國人歷史和文化國家博物館永久收藏。 她引用超過150張的作品照片,百位以上大師簡介, 讓你在參觀世界各大博物館時,從單純的走馬看花、拍照打卡, 學會怎麼欣賞素描、雕塑、繪畫,再也不會因為看到裸女或男體而尷尬。 本

書不是充滿年代背景的枯燥藝術史, 而是一堂讓逛美術館變得極為有趣的藝術欣賞入門通識課! ◎美術館裡這麼多經典作品,我該怎麼欣賞? ‧莫內畫的不是《睡蓮》,而是光線,這是印象派畫家必備的專長。 ‧梵谷的《向日葵》美在哪裡?他明明畫的是靜物,你卻可以感受到人味。 ‧米開朗基羅的《大衛》雕像什麼都沒穿,為何大家都說美不說尷尬? 因為他利用大尺寸和景觀陪襯,目的就是要讓你感到敬畏。 ◎如何看門道?這些是具體標準: ‧肖像畫,一定要很像嗎?孟克和林布蘭都很會畫肖像, 但真正讓他們成名的作品都不是太像,而是畫中的同理心和人情味最動人。 ‧風景畫,主

題是氣氛,地點不是關鍵。 有陽光、生活、大自然當背景,才能讓你身歷其境。 而那些看起來很美的風景,祕密在於使用了「三分法」。 ‧抽象畫,你沒看到的,才是重點:達文西說畫是詩,畢卡索認為是日記, 作者說,不要用眼睛看,而要感受畫中的韻律、動態、質感,就像在聽音樂! ‧靜物畫,好看、好懂、好裝飾:除了是藝術收藏家首選, 也最適合學生練習(因為靜物畫從擺設物件就開始構圖)。 看看現代藝術之父塞尚的《蘋果》,和你家餐桌上的哪裡不一樣? 藝術未來會往哪裡去?虛擬實境、3D列印、NFT…… 創作的工具會不斷被打破,不變的是學習欣賞與體驗的過程。 這本書,是

你認識藝術的入門通識課, 也是日後參觀所有博物館、畫展、經典作品來臺展的必備書,隨身帶著吧! 本書特色 認識藝術作品的入門通識課, 教你看懂、能聊,財富自由還懂收藏! 名人推薦 藝術開開門.高素寬的藝術生活/高素寬 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系所專任教授、國立臺灣大學藝術設計學程兼任教授/傅銘傳 藝評家、策展人/謝佩霓 藝術家/倪瑞宏

下雨的描述進入發燒排行的影片

內心的世界下了一場雨,

憂傷但不是傷感。

而是淡淡的,

回憶的情緒在稀裡嘩啦。

靜心聽一場雨。

靜謐地跟過去的自己敘舊。

人,惟有放下喧囂,

在清風明月之處,

跟回憶裡的自己好好敘舊。

往內心深處划行,

在最孤獨時刻,

流動著從前現在的漣漪,

複習著一路走來的每個自己。

〈雨中的讚美詩〉

向每一個人提問:我滿意現在這個我嗎?

有哪些曾經珍視的「我」,

在某個轉彎處,不慎丟失了?

想問問自己的那份勇敢:欸,該出發了。

雨過不知何時能天晴,

撐著傘,踩著輕快腳步,

帶上勇敢,穿行於素顏修行的孤獨旅程。

//

光良聽到DEMO的這一句:

「是不是一到傍晚,就會特別孤單?」

他對著DEMO大聲應答:「是!」

一個會跟DEMO對話的情歌天王,就是光良。

製作人李欣芸,給了光良錄音配唱這樣的評價:

「我好像在小酒館看LIVE表演吧?好好聽~」

還說不想放光良下課,鞭策他一唱再唱。

意猶未盡的光良,愈唱愈唱,不能自拔。

鄭興的詞曲,董運昌老師的吉他行奏。

光良再度擺脫慣有唱法。

挑戰以柔不克剛,耳語般的光式溫潤力量。

如同黃昏時刻,彩霞滿天,一陣清風徐來。

一首描述悲觀場景的歌。

鄭興說:「這個場景,其實是這個世界的真相。」

我們習慣歌頌美好,但當真相來臨之際,我們要怎麼去應對它?

那一陣宛如將溫柔,覆蓋在我們內心的清風。

光良的耳語聲線,陪伴著我們的風浪與驚慌。

漸漸地,晚霞退場,星辰登場。

浪濤緩緩拍打,靜靜地席地而坐。

面向夜晚的海洋,聆聽一首讚美詩。

//

特別企劃【探索絕類】的光良

呼吸音樂故事,貼近旋律心事

【探索絕類】專輯深度專訪,帶你走入

光良音樂作品背後的故事:〈雨中的讚美詩〉

光良首張專輯《第一次》裡有一首歌,叫作〈想去個地方〉。

倘若那是當時,剛出發的探尋:想去哪裡?想找尋什麼?

那麼,如今是否已經找到答案了?

冥冥中的注定。

多年後收到〈雨中的讚美詩〉,呼應多年前的那一首提問。

光良說:「這首歌對我來說,它沒有一定要找到一個答案。

很多時候,我們聽歌,不是聽現在的自己。

有時候是聽某一個感觸。

一個你很久沒有跟它聊天的,那一個感觸。」

光良期待,每一個人聽到的同一首歌,都會想起不一樣的事情,都會有自己的故事、自己的散文、自己的詩篇。

這是《絕類》這張專輯,最讓人期盼的事。

//

喜歡光良的歌,漫步這首歌的故事。

彷彿悠遊一場深度之旅。

〈雨中的讚美詩〉

吉他的行進跳動,伴隨清風明月的光良耳語

光良唱著驚濤柔浪的歌

給內心雨天的你,靠岸

//

想問問漂流的船 何時能靠岸

是不是一到傍晚 就會特別 孤單

想問問勇敢的人 何時能到達

掙脫了愛恨情仇 還是覺得 害怕

才發現,這是一首呢喃細語的

陪伴著你聆聽孤獨,的一首歌

——

【探索絕類】專輯專訪特別企劃

製作群

製作、剪輯、文案:微醺北藍(林北阿松、藍火阿勇)

製作協力:星娛音樂漢斯游

#鄭興

#光良

#雨中的讚美詩

從分配效率與分配公平角度研擬流域空間發展和雨洪逕流責任分擔的架構

為了解決下雨的描述 的問題,作者蘇清木 這樣論述:

城市化和氣候變化下,產生大量的雨洪逕流的問題,傳統上雨洪逕流是通過基礎設施進行管理的方式,其結構的效率及其對環境的影響日愈受到質疑。治水措施逐漸轉變為綜合治水,但如何應用土地使用規劃減少洪災風險並兼顧地區開發權益以達到永續發展,仍有待解決。因此,明確的責任分工對於雨洪逕流分配內部化過程至關重要。同時由於地區發展不平衡的關係,對於釐清逕流責任的歸屬變得尤為的困難。臺灣目前形成了大尺度和小尺度逕流分擔、出流管制的總體策略,但仍然缺乏中尺度的分配研究。本研究,借由效率與公平的觀點,試圖建構一個兼顧「公平」與「效率」且具指導性的逕流分擔的規劃框架。該框架首先考慮了效率的觀點,通過研究流域的生態效率,

建立了一個評估流域經濟效率和逕流治理效率的兩階段的DEA模型,難後,基於兩階段的DEA效率模型,提出了雨洪逕流分配的效率模型,實現雨洪逕流總量重新分配的目的。其次,從公平的角度,本研究通過多區域的輸入輸出遙相關關係,建立地區發展不平衡的評估方式,並以此結果作為雨洪逕流公平分配的依據。效率與公平的分配結果可以作為兩個極端分配下調整的依據,並應用決策者偏好的角度調整兩者分配的比例,從而得到雨洪逕流最佳分配方式和理清逕流責任的歸屬,進而回應都市急遽發展及全球氣候變遷之雙重挑戰下的治水策略。具體的結論可歸結為以下幾點。效率觀點下的結論:(Ⅰ)大甲溪流域的綜合生態效率呈現中游(22.387)>下游(20

.663)>上游(4.486)的情況,可見,流域的空間發展是不平衡的;(Ⅱ)在雨洪逕流減少29.7%的情況下,下游、中游和上游分別承擔了雨洪逕流量的減少總量的88.80%、5.61%和5.59%的分擔量,說明在考慮生態效率下,上中下游的對雨洪逕流量資源的分配能力存在著差異;(Ⅲ)根據綜合生態效率和資源配置的結果,我們知道綜合生態效率越低的地區,對資源的重新分配有更多的潛力。公平觀點下的結論:(Ⅰ)從耦合關係來看,外部系統需要分擔70.3%的逕流增量,中游和下游地區需要分擔4.98%和22.93%逕流總量,而上游只需要分擔1.39%的逕流總量。(Ⅱ)各類土地利用的逕流量的分擔結果,可以作為未來各

部門治理雨洪逕流的財政投入的比例的依據。決策者偏好角度的結論:(Ⅰ)效率的雨洪逕流分配更具韌性,而公平的逕流分配結果的內部差異較小;(Ⅱ)決策者的不同偏好,對上中下遊的逕流分擔影響較大,當決策者偏好為0.2時(即更加注重公平的分配),逕流分擔的內部分歧最小。本文的研究結果可以作為中尺度的逕流分擔規劃的依據,並指導流域內各行政區的逕流分擔。

When the Sky Glows

為了解決下雨的描述 的問題,作者 這樣論述:

天空為什麼閃閃發亮?從螢火蟲到火山爆發,這本書告訴你這些魔術般神奇的場景是如何產生的! ★詩句般的優美文字+色彩絢麗的插圖,生動呈現讓天空發亮的神奇場景 ★美麗又具有科學意義的繪本,帶小讀者理解光線的奧秘 抬頭看,你會看見有許多事能讓天空閃閃發亮——日出日落、閃電風暴、滿月、彩虹、極光、流星雨、火山爆發,甚至是求偶中的螢火蟲——這些照亮天空的事就像變魔術一樣神奇,但其實背後都有一個吸引人的科學解釋。 在 When the Sky Glows 書中,作者貝克曼(Nell Cross Beckerman)以詩句般的優美文字,創造出充滿想像的空間。曾創作暢銷《森林裡的鋼琴

師》系列的繪者大衛.里奇斐德(David Litchfield)以拿手的繽紛色彩,讓文字描述的場景華麗而生動地呈現眼前,向讀者展現各式各樣天空發亮的情景:下雨過後,人們在夏威夷的海邊看見呈現奇幻色彩的彩虹;攝影師躲在鏡頭後面,看見日落的金色陽光灑在非洲動物身上,展現出奇異的光影;或是在城市的夜空,一輪明月高掛天空,照亮遙遠的天際線,以及坐在篝火旁的一家人,抬頭仰望天空中華麗的流星雨。 這本美麗的繪本,不只讓讀者體會大自然的美和奧秘,更具有知識啟發性。下方小字的延伸科普內容,以簡單而容易理解的說明,邀請小讀者探索光線的相關知識。書的最後也提到了光害的補充概念,引導好奇心旺盛的小讀者進一步

探索與光線有關的主題。 Uncover the science behind the beautiful and vast array of natural events that make the sky glow all over the world in this enlightening nonfiction picture book. Sunrises and lightning storms, rainbows and volcanoes, meteors and eclipses--these beautiful, awe-inspiring events that ligh

t up the sky might seem like magic. But there is a fascinating scientific explanation for each. Nell Cross Beckerman’s playful and illuminating text and David Litchfield’s vibrant illustrations are certain to capture the curiosity of young sky watchers everywhere.

不願承認「存在」的存在: 一位前足球選手創傷經驗之自我與現象學敘說探究

為了解決下雨的描述 的問題,作者郭孟嘉 這樣論述:

本研究以敘說研究者經歷長期的運動場上霸凌經驗,以及在高中時,同時經歷的運動傷害事件,且均受到來自家庭與同儕直接或間接的影響,以致心理的創傷不斷積累。經由長期內在自我的壓抑、無助與恐懼,而形成複雜性的心理創傷(C-PTSD),使研究者的自我發展停滯不前,以致面臨自我否定與身分認同的負面處境。本研究目的以瞭解各階段自我成形與創傷經驗的交互關係之脈絡,並以現象學方法還原研究者所經歷到的創傷經驗本質,重新定位足球運動對於自我的意義與價值。研究方法則以自我敘說的方式,描述研究者的創傷歷程,對於自我成形與身分認同所產生的影響,同時也運用現象學還原的方法進行經驗本質的還原,將自身的主觀感受置入括弧、存而不

論,以現象學態度與角度,探索自我與回憶中的「創傷經驗本質」,並如實的描述。研究結論發現,在研究者的成長歷程中,自我成形、轉變與所經歷的創傷經驗有著密不可分的關係,其中自我的成形隨著創傷經驗而有所改變,與各階段的形成有直接關係,隨著時間推移,生活中負面遭遇的多端變化,使創傷衍生的類型與反應程度愈加複雜,致使研究者的內心衝突不斷的加劇,逐漸產生混淆,迷失自我。而創傷經驗的本質則從各創傷事件中發現,運動場上的霸凌經驗:運動選手生態中求勝的執著,形成強弱之分,使兩者間的生存氛圍產生衝突,以及霸凌的產生;運動傷害經驗:除了身體的經驗之外,忽視內在真實的感受,久治未癒的傷勢,衍生現實層面刺激所構成的影響,

使受傷部位成為了心理的自我保護機制;家庭環境的創傷經驗:傳統家庭價值觀的期望,使被否定的自我意識發展產生混淆,以致迷失未來的走向,因無法理解與接受的外在刺激,而將外界訊息轉化為負面的性質,因此缺乏安全的連結與正面的情感發展經驗,內在的惡性批判與地位的不平等,使情感經驗的發展受到限制,從而形成壓抑的自我;同儕環境的創傷經驗:同儕間逐漸在意他人對於自身的評價與看法,為獲取認同,比較的出現同時也形成地位的區分,故自我防衛的本能促使自我迎合環境而改變,捨棄、抹滅內在的真實想法,將周遭的一切視為可能的威脅,也使自我意識的發展受到了限制。最後,研究者將足球運動存在於生命中的意義與價值,視為過去存在的證明,

因為有這些經歷,才得以構成現在的自己,使研究者找到了未來的另一種可能。