上課鐘聲擬聲詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉梅玉寫的 一人份的島 和魯迅,周錫山的 中國小說史略匯編釋評(2版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站越界與漫遊:尋覓現代觀眾的「鐘聲新劇」*也說明:止坪訣別之場》、《黑奴籲天錄》之後,王鐘聲參與的這兩齣戲無疑是晚清新劇進一步採. 用非中國題材入戲的出色成果。 整體來說,通鑑學校首演的氣勢已不如 ...

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和五南所出版 。

國立彰化師範大學 科學教育研究所 秦爾聰所指導 黃玟姿的 實施數學探究教學對高職工業類科學生數學學習動機影響的行動研究 (2012),提出上課鐘聲擬聲詞關鍵因素是什麼,來自於數學探究教學、數學學習動機。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 許俊雅所指導 姚蔓嬪的 戰後臺灣古典詩發展考述 (2012),提出因為有 古典詩、傳統詩、詩人、詩刊、詩話、詩社 Poetry Society、戰後臺灣 Post-War Taiwan的重點而找出了 上課鐘聲擬聲詞的解答。

最後網站105學測考情最前線國文科.doc - 龍騰文化則補充:題幹包含流行文化,如電影「臥虎藏龍」、霹靂布袋戲、流行歌詞「聽海」、新聞「歪腰 ... 我的心,有如被流水洗滌過一般清澈無滓,琴音餘韻,似乎縈繞著帶霜的鐘聲。

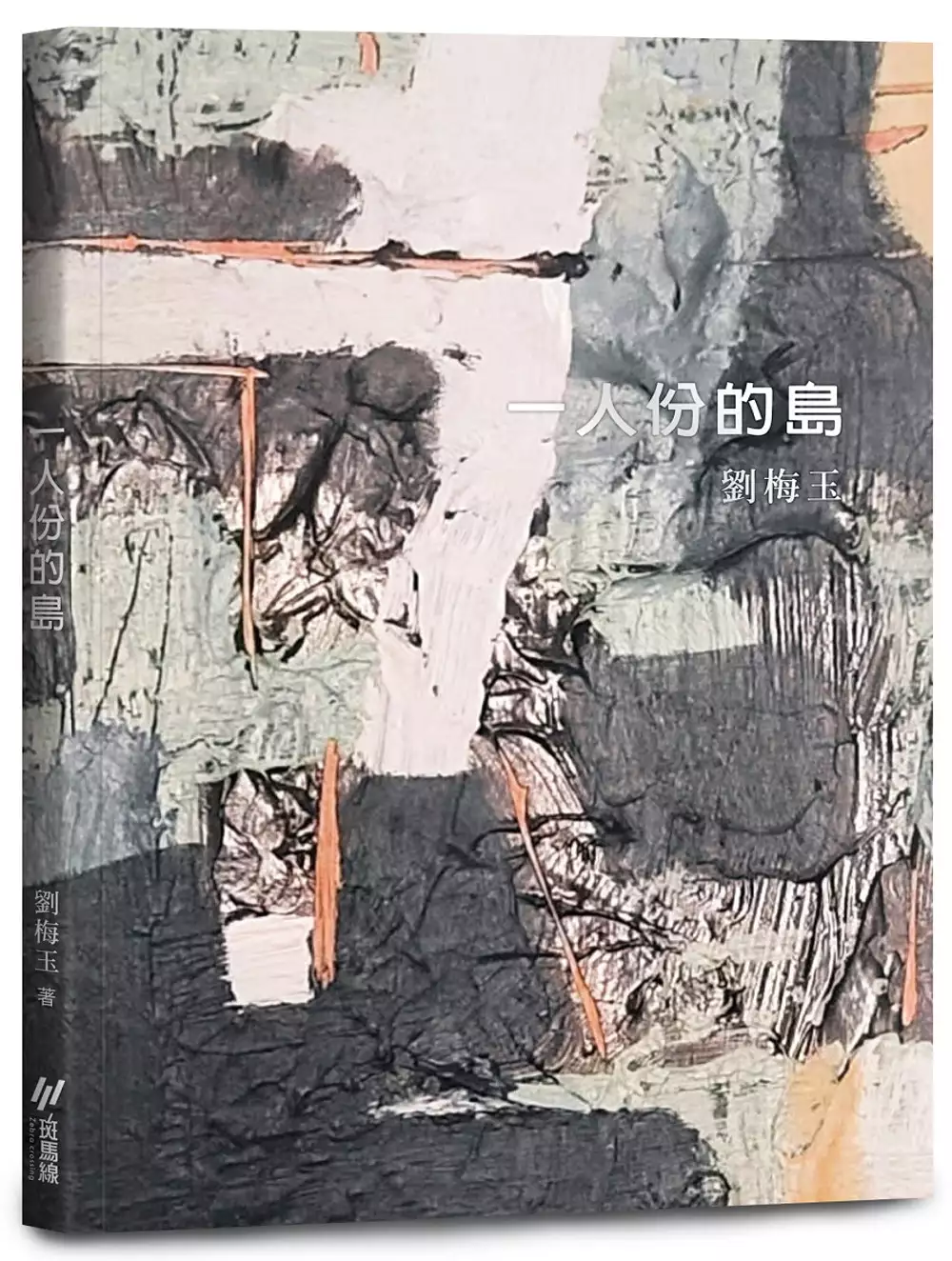

一人份的島

為了解決上課鐘聲擬聲詞 的問題,作者劉梅玉 這樣論述:

在島嶼寫的這本書已完成三年,這本詩畫集總共分為五輯,每一個部份都是最貼近我心靈的側錄,就好像五個出口,讓海島的人生有了可以向前航行的鑰匙,我不再懼怕命運為我打開的門,書中的作品有描述島上生活的變與不變,希望小島在變的時候,能繼續保持她的單純之美。身為一個離島創作人,給了我侷限也給了我無限,我們成長的養分註定與城市人不同,尤其是環繞在四周的海,帶我赴向遠方又再度回來島上。 特別偏愛島上的霧與海,也觀察到島的一些改變與趨向都市化的一面,在「之後的島嶼」這一輯中,我寫下「四月的地表」這首詩主要描述的就是四月的霧,飛機場關場所導致的候機症候群,濃霧真的是這個島嶼

讓人又愛又恨的產物,「失去的島嶼」和「小島」有著對島嶼未來環境的憂心,「母親的島」則是描寫母親的故鄉大埔村的心靈風景,「月光下的據點」是寫過去島上軍人的思鄉之苦,「島上的咖啡筆記」描寫島的咖啡時光和情變的苦澀味。那些失控的疫情讓我寫下「最近的大寫」與早課「那些回不去的往日」與「全民瘋口罩」的哀傷,而肺、咳嗽與隔離成為一首又一首疫情報告書。書中也有關於環境破壞所導致的永續憂慮,多年的志工生活,在服務人群與推廣藝文的時間裡,得到助人的快樂,也更對一些人類的盲從與貪婪有了更深的體會,我寫著淡色哀傷的文字。

實施數學探究教學對高職工業類科學生數學學習動機影響的行動研究

為了解決上課鐘聲擬聲詞 的問題,作者黃玟姿 這樣論述:

本研究旨在探討以行動研究的方式,在高職工業類科學生的課室中實施數學探究教學所遭遇的困難和解決策略,以及實施探究教學對學生的學習動機之影響。本研究分為準備嘗試階段、第一循環階段、第二循環階段共三個階段實施,透過課室錄影與錄音、學生學習活動單、數學學習活動回饋單、學生半結構式晤談、教師反思日誌、數學學習動機問卷、收集段考和抽考成績獲得所需的資料。研究對象為研究者任教的高職二年級化工科38位學生,並依探究教學前實施的數學學習動機問卷前測總分,將得分84~117的學生視為擁有低學習動機者,共13人;得分118~129分的學生視為擁有中等學習動機者,共13人;得分130~155分的學生視為擁有

高學習動機,共12人。 研究發現,老師的「教」是建立於學生的「學」上,實施數學探究教學所遭遇的困難,都是因應學生的學習狀況而產生的,所以老師要秉持「學生是課堂中的主角」與「學生的學習才是真正的進度」的信念,才能以學生為唯一的考量因素來擬定解決策略。 另外,在數學學習動機的影響方面,實施數學探究教學可以提升高職工業類科學生中、低動機組的數學學習動機,除了「表現目標導向」向度分數呈現下降外,其他各向度與總分的分數均呈現提升的趨勢,而低動機組學生更在「自我效能」、「學習環境誘因」兩個向度與總分的分數上均有統計上的顯著差異。

中國小說史略匯編釋評(2版)

為了解決上課鐘聲擬聲詞 的問題,作者魯迅,周錫山 這樣論述:

魯迅被公認為20世紀中國新文學的開山祖,他的主要貢獻是理論研究、小說創作和雜文創作。他的理論著作和小說創作都是短篇作品,只有《中國小說史略》是個例外,這是他全部著作中唯一的長篇學術專著,也是他全部著作中的唯一長篇作品。 此書原為魯迅先生1920年在北京大學授課時的講義,後經修訂增補,由北京大學新潮社於1923和1924年分上下兩冊出版,成為中國小說史學科的開創之作。 本書釋評者在文本上加入將學術界的已有成果作解讀,分析,評論及作注釋,並附錄《中國小說史略》的相關文章、有關中國小說史的研究文章和重要資料,全部收齊匯編,是魯迅研究中國古典小說的集大成著作。

戰後臺灣古典詩發展考述

為了解決上課鐘聲擬聲詞 的問題,作者姚蔓嬪 這樣論述:

戰後臺灣古典詩的讀寫人口陸續流失,創作儼然成為小眾的藝術,詩人若不是逐漸偏廢吟詠,便是作品流於應酬唱答,而看似蓬勃的古典詩相關研究亦多偏重明清以迄日治時期,戰後部分可說少人問津。在詩運不昌,詩論古今失衡的情況下,致使古典詩往往被視為已走入孤芳自賞的象牙塔。事實上,臺灣一度是古典詩的中興之地,在戰後的十數年間,古典詩更成為文心闡發、文士交流以及文化保存之首選,惟涉及當代之系統性詩論卻一向貧乏,甚至在許多臺灣文學發展史論中,戰後的古典詩更被摒除於外。有感於仍見有志之士傾力繫此一脈斯文,是以不揣個人棉薄之力,嘗試在臺灣文學領域中,整理出戰後迄今古典詩的發展面向與時代意義。此論文計分七章,除緒言、結

語二章分別概述戰後古典詩之研究文獻及觀察展望外,正文之五章則就戰後古典詩之詩人、雜誌、報章、詩話、詩社等面向進行探究。今日,古典詩之創作與活動相對居於弱勢,因此史料蒐羅極為不易,考證、整理更是煞費時力,然誠如王文顏之慨言,古典詩壇「老成凋謝,不無廢絕之虞,倘不及時蒐羅考訂,恐先民慘淡經營之史跡,湮滅不彰,無以召示後人。」因此欲建構全面的臺灣文學史,便斷不能忽視戰後古典詩的存在。自忖此論文仍有未竟之處,但求拋磚引玉之功,也期待世人能藉以重新檢視古典詩的時代價值。

想知道上課鐘聲擬聲詞更多一定要看下面主題

上課鐘聲擬聲詞的網路口碑排行榜

-

#1.青年日報

五角大廈增竊密黑名單 多為俄「中」機構 · 拜登會瑞典總理重申力挺加入北約立場 · IAEA擬擴大查核確保札波羅熱核電... 法「飛馬23」行動機隊 抵關島聯演 ... 於 www.ydn.com.tw -

#2.擬聲詞作文 - 勵志人生網

擬聲詞 作文(一)一個寒冷的晚上,我推開窗子,不禁叫了聲:“啊,下雨了!”只聽一陣陣“滴滴”“嗒嗒”的雨聲,雨好像一個個調皮的小精靈,連綿不斷地“啪啪”地落到地上, ... 於 www.zeelive.com.tw -

#3.越界與漫遊:尋覓現代觀眾的「鐘聲新劇」*

止坪訣別之場》、《黑奴籲天錄》之後,王鐘聲參與的這兩齣戲無疑是晚清新劇進一步採. 用非中國題材入戲的出色成果。 整體來說,通鑑學校首演的氣勢已不如 ... 於 1www.tnua.edu.tw -

#4.105學測考情最前線國文科.doc - 龍騰文化

題幹包含流行文化,如電影「臥虎藏龍」、霹靂布袋戲、流行歌詞「聽海」、新聞「歪腰 ... 我的心,有如被流水洗滌過一般清澈無滓,琴音餘韻,似乎縈繞著帶霜的鐘聲。 於 www.ltedu.com.tw -

#5.噹 - 臺灣客家語常用詞辭典

詞目, 【噹】 詞性:擬 ... 釋義, 狀聲詞。形容撞擊金屬器物時所發出的聲音。例:噹!噹!噹!遠遠傳來一陣學校个鐘聲,看時鐘正知係學生放學个時間又到了。(噹!噹! 於 hakkadict.moe.edu.tw -

#6.議談在寫作教學上的意義

目前一般的寫作教學過程,大都是先由老師擬題,然後再經一些指導之後,學生便開始各自進行寫作。匆匆忙忙之下,學生只要在下課鐘聲之前完成交卷,作文的苦差便了;而下 ... 於 www.fed.cuhk.edu.hk -

#7.龙族之开局上了那辆迈巴赫 - 起点中文

上课 看闲书,逃课打篮球,纪律零分,成绩满分,这就是老师对于他的评价。5 ... 陈鸿渐和楚子航同时向女生看去,默不作声。1. “你认不认识我… 於 www.qidian.com -

#8.新北考區112 年國中教育會考簡章

考生經治療或處理後,如該節考試尚未結束時,仍可繼續考試,但不得請求延長. 時間或補考。 三、作答規則. (一)考試正式開始鐘聲響起,考生應於試題本封面□□處填入准 ... 於 cap.rcpet.edu.tw -

#9.日文的狀聲詞?學校沒教的擬聲態語潛規則! - 王可樂日語

擬聲 態語中,單字的母音有一個很重要的特徵,那就是可以分辨好的意思與壞的意思。這是非常實用的方法,請一定要學起來。在金田一春彦著作的《日本語》一書 ... 於 colanekojp.com.tw -

#10.Yahoo奇摩App 你的生活情報入口

Yahoo奇摩App. 為生活加值. 全台咖啡寄杯任你通行. 全國超過1000間咖啡館寄杯兌換10秒鐘搞定! 粉絲通即時互動. 掌握喜愛店家品牌最新資訊公益訊息即時互動 ... 於 promo.campaign.yahoo.com.tw -

#11.國立東華大學106學年度第二學期「與校長有約」座談會會議 ...

對於學校社團類別不瞭解,只知道有些是公益性質社團,有些是要繳費的社團。 整體來說,東華的教學環境和教學設師都很棒;但是比較困擾的是:學校上、下課沒有鐘聲 ... 於 rb005.ndhu.edu.tw -

#12.鬧鐘聲擬聲詞英文的推薦與評價,PTT - 湯屋溫泉網紅推薦指南

起床铃声英文拟声词...展开...收起. 提问. 答题有奖励. 共1个回答. 提交优质回答,最高可获得现金3元. 查看 ... 於 hotspring.mediatagtw.com -

#13.邁向零碳排城市,高市辦座談啟動都設審議修法 - 民生頭條

南部最大聲/ 曾志豪高雄暑假開始,高市府為確保青少年朋友假期活動場所 ... 是坐在地板上聽老師上課,現在長大變成長輩換坐在椅子上一樣聽老師上課, ... 於 www.lifetoutiao.news -

#14.畫菊自序 - 被鐘聲敲碎的歲月

節奏「鏗鏘」─擬聲詞。形容清脆悅耳的聲音。 6.蔡女撰胡笳之拍─蔡女,指蔡琰(蔡文姬)。胡笳之拍,指《胡笳十八拍》,相 於 lsl380118.pixnet.net -

#15.拟声词用法- 沪江日语

译文:上课的时候打瞌睡。 2、どきどき1 副词&自サ解说: 形容因紧张、兴奋、期待、运动、惊讶、恐惧等原因导致忐忑不安、心脏扑通 ... 於 jp.hjenglish.com -

#16.一. 選出適當的擬聲詞

選出適當的擬聲詞,把代表答案的○塗黑和塗滿。 1. 這棵大樹被雷電擊中,( )一聲倒下了。 ○A.呼呼○B.轟隆•C.劈啪. 2. 隨着( )的火車聲響起,我們踏上回鄉探親的旅程 ... 於 202.82.10.251 -

#17.修詞技巧擬聲詞. - ppt download

擬聲詞 又名象聲詞,而象聲詞一般具備以下特色: 摹擬聲音之詞大多採用疊字詞語所用 ... 22 上課鈴聲 ─ 『鈴鈴』 跳進水裏 ─ 『撲通』 物件落地聲 ─ 『咕咚』 搖船櫓 ... 於 slidesplayer.com -

#18.歡迎來到南投國小102學年度四年乙班 - 優學網

又稱擬聲詞、摹聲詞,就是把我們聽到的聲音直接轉成文字,根據這個東西發出的聲音,紀錄下來。 ... 下課鐘響起,這聲音是世界上最好聽的聲音了。 於 tw.class.uschoolnet.com -

#19.擬聲詞形容詞

一. 擬聲詞:. ○ 又稱為「象聲詞」、「摹聲詞」、「狀聲詞」. ○ 它是摹擬事物的聲音的一種詞彙。 ○ 通常將漢字當成「音標」符號,來構成擬聲詞。 於 resources.hkedcity.net -

#20.形容“上課鈴聲響”的詞語有哪些? - 劇多

1、鐺鐺. 讀音:dāng dāng. 解釋:指撞擊金屬器物等發出的聲音。 · 2、叮叮. 讀音:dìng dìng. 解釋:形容清脆的響聲 · 3、喈喈. 讀音:jiē jiē. 解釋:形容 ... 於 www.juduo.cc -

#21.寂天講堂

星期的字首一定要大寫,前面不能加the,介系詞要搭配on 來使用。 Monday 星期一 ... nine o'clock = 9 a.m./9 p.m. = 九點鐘 ... [講堂] 擬聲語擬態語:忙碌、勤奮. 於 www.icosmos.com.tw -

#22.英文裡的擬聲詞與重疊詞 - 英語島雜誌

英文裡有兩類詞彙的音響效果特別好,一類是擬聲詞(onomatopoeia),也就是模擬聲音的詞彙,如buzz「嗡嗡聲」,這模擬的是昆蟲(如蜜蜂)發出的連續低沈聲,也可用來描述 ... 於 www.eisland.com.tw -

#23.提升低年級學童學習注意力及學習效果之行動研究 - ntcuir

在猜測聲音時,由於開放給表現優. 異的組別優先,而有些小朋友會有少許怨言,這是他们上課遊戲中所表達心. 聲。這也是我所要省思,每次遊戲的不同-表現優異的組別,大抵都 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#24.國民中學教室情境中的學生權力分析-社會學的觀點

而一旦下課鐘響,學生則更加充分地認為這段時間已不再屬於. 老師了,因此,多數學生通常都是在老師未來得及說下課之前,一聽到下課鐘聲,. 他們就迫不及待地離開位置,跑出 ... 於 utaipeir.lib.utaipei.edu.tw -

#25.壹、教育部提昇學生國語文能力政策 - 嘉義縣更寮國小

仿句:下課鐘聲響起,大家如【風掃落葉、急如星火,閃電流星】般跑到【遊戲區盪鞦韆】。 例句:教室裡【寂靜無聲】,連同學的心跳聲都聽得【清清楚楚】。 於 www.gles.cyc.edu.tw -

#26.南華大學

的曲式、節奏、旋律,和聲與歌詞的關係,設計三個單元的主題課程 ... 程不是發洩,而是計畫研擬。 ... 三名,第一名上課鐘聲,第二名下課鐘聲,第三名放學鐘聲。 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#27.拟声词的语音和语义 - CORE

“拟声词(象声词)”和“叹词”都是对声音的描摹,但传统的词类. 一般都对“拟声 ... 招呼学生上课或下课的声音。叹词也不只有招呼、 ... 例如钟声“当”、鼓声“咚咚”等。 於 core.ac.uk -

#28.為何爵士人愛唱「嘟比嘟吧」?故事要從爵士第一夫人Ella ...

今天要跟大家介紹的爵士女伶具備超強的爵士節奏感、三個八度的超寬音域,不僅如此,還能用擬聲吟唱(scat singing)模擬小號,而他就是擁有純粹嗓音 ... 於 inintomusic.asia -

#29.A蒂H弟上學趣04 團體參與支持模組

介入策略(處理個人因素):. 下課前提醒,聽到鐘聲就進. 教室. 介入策略(處理誘發因素):. 選擇較穩定之同儕陪伴,提. 醒上課時間。 A.正向. 於 counseling.hlc.edu.tw -

#30.鹽行國中校歌是盧廣仲唱的台南永康新學校引熱議[影] - 中央社

近日附近居民更發現學校鐘聲消失了,竟變成輕快曲風的校歌,再三探詢,才知道出自台南在地「三金」創作歌手盧廣仲。 鹽行國中校歌. 曲:盧廣仲詞:王維斌 ... 於 www.cna.com.tw -

#31.擬聲詞

Use touch or keyboard to fly into the correct answers and avoid the wrong ones.. 1) 學校的鐘聲2) 輪船的汽笛聲3) 爸爸的笑聲4) 媽媽掃地的聲音5) 蜜蜂飛過的 ... 於 wordwall.net -

#32.形容上課鈴聲響的詞語有哪些形容響聲的詞語有哪些? - 多學網

形容“上課鈴聲響”的詞語有鐺鐺鐺、叮鈴鈴、丁零、丁零零、零零零。 1、鐺鐺鐺[dāng dāng dāng]:擬聲詞。 例句:火警鈴的鐺鐺聲驚動了全村的人。 於 www.knowmore.cc -

#33.公開常用的擬聲詞一覽表意思和例句一覽表 - アクセス日本留学

常用擬聲詞列表發佈意義和例句列表你知道“擬聲詞”用日語傳達聲音,外觀和感受嗎?有很多兩次使用相同詞語的表達,例如“閃亮”,“剪刀”,“蓬松”。 於 www.studyjapan.jp -

#34.金子美鈴詩選| 誠品線上

內容簡介日本雜誌讀者稱為「雲朵上的女神」的日本童謠詩人金子美鈴,在被銷聲的 ... 跟漢語相比,日語中的口語和書面語有明確的界限,而日語中豐富多變的擬聲詞又是 ... 於 www.eslite.com -

#35.進修部期初校務會議四、革新校風教師行動準則五 - 嶺東高中

7、 在校上課時間如有同學中途未到課,副班長應立即向導師或輔導教官報. 到。 參、 課間休息. 1、 課間休息以鐘聲為主,任課老師未示意下課,同學不得 ... 於 ischool.lths.tc.edu.tw -

#36.然的拟声词的微博

然的拟声词,我忍忍忍。然的拟声词的微博主页、个人资料、相册。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#37.如何設計漫畫中的中文擬聲詞? - GetIt01

象聲詞金石相擊的聲音等。 鈴鈴【金屬聲】 AA型如:「鈴鈴」上課的鈴聲響了鏘【金屬聲】 象聲詞形容撞擊 ... 於 www.getit01.com -

#38.《像芬蘭這樣教》:下課時間的主要目的是讓孩子的大腦休息

那一年裡,上課鐘聲一響,所有的學生都會心滿意足、蹦蹦跳跳地進入教室,無一例外。最重要的是,他們在課堂上的專注力明顯提升了。 於 www.thenewslens.com -

#39.賴清德巧遇學生遭譏「賴導」 網抓包這動作:民代變身「助理 ...

對此,曾威澄清,當時學生已和副總統在聊天,有媒體反映收不到音,他張合手掌用意係提醒學生「大聲一點」,網友誤會了。 政治. 2023/07/09 17:03 ... 於 tw.nextapple.com -

#40.105-2 - 第十七週學務通報 - 嘉南藥理大學學生事務處

同學若在上課中間要上廁所,或是夜間要經過偏僻人少處,請務必結伴同行,互相照應, ... 況,可立即按鈕並大聲呼救。 ... 學校鐘聲時間與中央標準時間有誤,這. 於 www.sao.cnu.edu.tw -

#41.日本人的哈啦妙招!日文擬聲‧擬態語輕鬆學- TAAZE 讀冊生活

本書整理出500多個日語中最常用到的擬聲、擬態語。 讓你的日文生動又活潑! 大家以前國文課一定都學過中文中的狀聲詞和狀態詞,例如「風聲 ... 於 www.taaze.tw -

#42.聽覺節奏對視覺注意力的影響 - 國立交通大學機構典藏

刺激節奏一致的條件下,聲音節奏可引導觀者的視線,而將注意力投注在與聲 ... Fugue "這個詞源自拉丁文Fuga,意思是 ... 免如敲門聲、腳步聲、樂器聲等擬聲。 於 ir.nctu.edu.tw -

#43.新北市私立復興高級商工職業學校學生手冊

八、依鐘聲作息,術科專業教室或操場上課也應於下. 課時間換場完畢,上課鐘聲一律進入教室不得藉. 詞上廁所等而不在定位。 九、蒸飯簍應於第二節上課前送入蒸飯房逾時自行 ... 於 ischool.fhvs.ntpc.edu.tw -

#44.今天要介紹日本人常用的擬聲/擬態詞(オノマトペ) ♀️

921 likes, 6 comments - げんぼーの日本語教室(@genbo_japanese) on Instagram: "今天要介紹日本人常用的擬聲/擬態詞(オノマトペ) ♀️ 1. カラカ..." 於 www.instagram.com -

#45.聽能訓練教材 - 國立臺灣師範大學

運用遊戲與上課的有聲玩具做結合,讓學生再次練習察覺聲音活動。 ... 詞、鈴聲、鐘聲等。 ... 聽障兒童的一日常規課中,普遍沒有口舌操、呼吸操、聽覺、擬聲詞等訓. 於 sencir.spc.ntnu.edu.tw -

#46.目錄樂思中文26週基礎練習樣本

配字成詞、供字填充、 ... 疊詞. • 複習擬聲詞、數量詞、顏色詞和. 形容詞的重疊形式。 ... 明喻的特點是用「好像」、「彷彿」、「有如」等作喻詞;暗喻則 ... 於 pl.popularworldhk.com -

#47.高雄市私立正義高級中學學生生活行動準則

一、上課鐘響應迅速進入教室,否則列入班級生活競賽扣分;上課遲到超過十分鐘, ... 一、課間休息以鐘聲為準,任課老師未示意下課,不得擅自離開。下課時須依班長口. 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#48.練習1

... 的擬聲詞。 汪汪 噹噹 喔喔 撲通 哇哇 淙淙 咩咩 嘻嘻 喵喵. 1. 小花貓總是. 地叫個不停,好像要引起我的注意。 2. 聽到. 的鐘聲響起,同學有秩序地返回課室上課。 於 www.hkep.com -

#49.擊劍女王3:擊劍|方格子vocus

而人在廁所洗手的嘉梨,轉頭就看見了尤愛的身影,他大聲呼喊:「尤愛! ... 下課鐘聲響起,尤愛如約至了辦公室,此時,高敏俞期拿起了手機,尤愛用餘 ... 於 vocus.cc -

#50.樣本

擬聲詞 (一) ... 擬聲詞是模擬人或事物發出的聲音的詞語。 例如:汪汪、沙沙、呼呼、鈴鈴等。 擬聲詞(一) ... 上,準備上課。我忘了帶10. ,怎麼寫字呢?小冰說:. 於 pearsondigital.ilongman.com -

#51.公开课:“发音交响曲”—如歌般的日语 - 沪江英语

本堂公开课,正是让大家从日语中各式各样的拟声词、拟态词着手,由经验 ... 学生的评价:广田老师是个很可爱很元气的老师~上课风趣幽默,话题丰富, ... 於 m.hujiang.com -

#52.日语常用拟声拟态词总结 - 搜狐

日语中拟声词,拟态词是个特殊的存在,有很高的使用频度,掌握之后能使日语立刻变得地道。 於 www.sohu.com -

#53.美聲系列歲末音樂會《北國鐘聲》 - 蹦藝術| BONART

奧涅金在愛情上的遭遇。 由於普希金抒情文學的氣息濃郁,柴科夫斯基將原詩中幾個場景刪除,配上音樂與歌詞。 於 bonart.com.tw -

#54.新北市112年語文競賽試辦本土語文讀者劇場競賽計畫

(1)擬聲、擬態詞。 (2)外來詞以「逆推本調」的方式標註。 ... 一、競賽當日若遇天災宣布停止上班上課時,即逕自停止辦理競賽,並另擇期通知舉行。競. 於 www.yingge.ntpc.gov.tw -

#55.綿羊的譯心譯意- 在翻譯的時候,忠於原文可說是基本要求

就像貓叫聲,貓叫聲中文是喵,但是日文的擬聲詞卻是ㄋ一ㄚˋ。不僅中文無法表達,就算表達出來了,會有人看不懂。如果看到"賓蹦"2字,少有人聯想那是門鈴聲吧! 於 www.facebook.com -

#56.錚錚響搜尋結果- 教育百科

如:「不聲不響」、「上課鐘響了,快進教室。」 ... 擬聲詞。形容玉石或金屬碰擊所發的聲音。唐.白居易〈夢仙〉詩:「羽衣忽飄飄,玉鸞俄錚錚。」宋.歐陽修〈秋聲 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#57.鄧鏡波學校中文科語文知識手冊姓名: 班別 - Course Hero

歎詞29 15. 疊韻9 12. 擬聲詞29 16. 襯托9 13. 主語30 17. 用典10 14. 謂語30 18. 象徵11 15. 賓語31 19. 反語11 16. 狀語31 20. 雙關12 17. 定語32 21. 借代13 18. 於 www.coursehero.com -

#58.練習題 - 陪你迎戰呈分試

內選出適當的字詞,把正確答案圈起來。 1. 郊外的空( 汽/ 氣/ 起)特別清新 ... 上課鈴聲( 鄉/ 響/ 嚮)起,同學們排隊進課室。 ... 擬聲詞:選出適當的擬聲詞填在(. 於 static04.hket.com -

#59.(我)的(心)(撲通撲通)(跳)得好(快) | 造句救星

學校的鐘叮咚叮咚敲得好響。 紅紅 • 3 年以前 ... (名詞)的(名詞)(AB擬聲詞)(動詞)得好(形容詞) ... 如果標準不高,擬聲詞的部分可以是純擬聲就好,. 於 bookmarks.tw -

#60.賈克修士- 維基百科,自由的百科全書

這首歌是關於一個僧侶敲鐘叫馬丁的職責:賈克修士顯然是睡過頭了,是搖鈴叫馬丁 ... 此外,模擬鐘聲的擬聲詞在各國不同的翻譯版本也有點不同,似乎在斯拉夫語系裡鐘聲 ... 於 zh.wikipedia.org -

#61.死亡的擬聲詞:藍橘子怪奇治癒短篇小說集 - Google 圖書結果

... 用慘叫聲代替下課鐘聲的學校,裡面有學生被喪屍咬到而逃回學校,結果變成了一場大逃殺。再也沒有痛罵學生的老師,再也沒有高高在上的校長,再也沒有學生害怕的訓導主任 ... 於 books.google.com.tw -

#62.上課鐘聲叮噹響,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

上課鐘聲叮噹響,快樂我和你。2.要唱好歌張開口,啦啦啦啦啦。ddrrmmr,dt,d. 取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠. 取得優惠 · 火警鐘聲 上課鐘聲擬聲詞 學校鐘聲 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#63.國民中學教室情境中的教師權力分析

的設計來達到控制學生的需求;(二)教師對上課的時間有絕大的使用權與運用權;(三)教 ... 基於此,本研究擬分析教師在教室情境 ... 聲,師生必須按此鐘聲作息。一旦上課鐘聲. 於 teric.naer.edu.tw -

#64.概念構圖寫作行動方案: 以越南籍新住民子女為例

字、摹聲詞,並妥善運用修辭與句型;蔡筱詩(2011)將概念構圖融入教學,結 ... 無情的上課鐘聲再度響起……。 (謝宗樺,2003). 於 eb1.hcc.edu.tw -

#65.擬聲詞歌唱@ 西薇亞的文學花園:: 隨意窩Xuite日誌

告訴他們:先唱的人先贏,因為越到後面,有擬聲詞的歌曲幾乎被唱完了。 ... 的,比較輕鬆自在,壓力沒那麼大,不同於以往的上課方式:不是講翻譯 ... 於 m.xuite.net -

#66.《新世界日語》-----擬聲擬態詞(2) - 每日頭條

大家知道日語裡有大量的「擬聲擬態詞」,這大大豐富了日語的表達內涵,使日語表現的更生動更鮮活。儘管中文裡也有類似表達現象,但中文裡更豐富的是擬 ... 於 kknews.cc -

#67.大象啊!大象啊!你在做什麼? - 博客來

咚咚!」「嗶嗶!嗶嗶!」聽到這些樂器的擬聲詞,是不是覺得很有趣呢?透過這本書,可以一邊欣賞各種動物演奏樂器的模樣,一邊認識樂器的名稱與發出的聲音。將手指伸入書中 ... 於 www.books.com.tw -

#68.天主教道明高級中學學生手冊目錄

二、 下課時間不可大聲喧嘩、吹口哨或在教室內、走廊上追逐打鬧,更. 不可在教學區打球或作其他運動。 陸、 午餐. 一、 第四節下課鐘未響,除負責便當之同學得提前五分鐘提 ... 於 163.32.59.168 -

#69.弦而鼓之,金聲而玉應。自以為天下之美也,獻之太常。使國工 ...

不是,是上課鐘」:描寫紅頭繩兒對鐘聲的敏感. (C)「你看!紅頭繩兒也在坑邊望鐘發怔 ... 擬聲詞可以描繪物體的聲音,如「嘩啦嘩啦」形容雨聲、「叮噹」形容鈴聲。 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#70.四上目錄樣本 - 啟思中國語文網

挑戰站1. • 重温練習1至練習10的內容。 錯別字改正、. 近義詞辨識、. 褒義詞和貶義詞填充、. 擬聲詞填充、. 標點符號填充、. 改寫句子、關聯詞辨識、. 於 www.keyschinese.com.hk -

#71.響叮噹的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

響叮噹,注音ㄒㄧㄤˇ ㄉㄧㄥㄉㄤ,拼音xiǎng dīng dāng,辭典解釋為:1.形容聲音清脆嘹亮。例:街頭處處鈴噹聲響叮噹,洋溢著濃厚的聖誕氣息。 2. 於 toneoz.com -

#72.校歌 - 明倫網路硬碟

以學校鐘聲為準,到校時間. 超過07:30 視為遲到。 二、學生到校後,先進. 行環境打掃工作。 三、導護時間:. (1)早上07:10. (2)中午午休秩序維護. (3)下午16:00. 於 163.23.69.2 -

#73.拟声词大全 - 知乎专栏

琅琅【金属声】 象声词金石相击的声音等。 铃铃【金属声】 AA型如:“铃铃”上课的铃声响了. 锵【金属声】 象声词形容撞击金属 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#74.共響教師節徵件頒獎典禮 北車校園響起感謝聲 - 教育部

今年敬師節活動特別拍攝的「看得見的感謝」30秒敬師影片,以及7支「下課鐘聲響起後」系列影片,也將於9月20日至26日陸續推出,讓社會大眾看見在下課、 ... 於 www.edu.tw -

#75.如何讓文章充滿音樂的美感 - 壹讀

文中「颼颼」、「咕隆隆」、「嗡嗡」、「吱吱嘎嘎」等幾個擬聲詞,就把當時大王莊陣地上的天時、地利和戰鬥氣氛活生生地描繪出來了。 有的同學在作文中也 ... 於 read01.com -

#76.下課鈴聲:曲目意境,歌曲歌詞 - 中文百科全書

下課鈴聲曲目意境,歌曲歌詞, ... 單戀的校園生活總是充滿色彩的,對面班的你讓我時常忘記認真上課而偷看你,最期待 ... “叮鈴鈴”在語文中是擬聲詞,一般指悅耳的鈴聲。 於 www.newton.com.tw -

#77.指的就是聲韻學 - 政大教學大綱

《詩經》是一部上古的民謠,當中有很多的擬聲詞,模仿大自然的聲音,試試看把這些擬聲詞找出來,看看他們如何模擬聲音,跟你現在聽到的聲音有什麼異同? 於 newdoc.nccu.edu.tw -

#78.鈴的聲音怎麼形容? - 雅瑪黃頁網

上課 打鈴的聲音用字怎麼形容 ... 自行車自行車的鈴鐺聲怎麼形容. 嘀鈴鈴嘀鈴鈴 ... 擬聲詞可以選擇“叮叮噹噹”或“叮叮咚咚”等來描述。 3.從感覺上可以選擇“如同來自天籟 ... 於 www.yamab2b.com -

#79.國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫

教師播放上課鐘聲,詢問學生這個鐘聲代表什麼意思? ... 請小組學生動動腦改編歌詞(溜滑梯換成其他遊戲)。 ... 請學生利用紙張看圖聯想模仿圖片情境可能的擬聲。 於 jweb.kl.edu.tw -

#80.2022動物叫聲狀聲詞-寵物社群,精選在PTT/MOBILE01/Dcard ...

拟声词 。虫叫或小声说话的声音:虫声唧唧。唧咕。 扩展资料. 不同种蝉的叫声不同, ... 因為 ... 於 lovepet.gotokeyword.com -

#81.關懷智能障礙生 - 國語日報社

改進智能障礙生行為問題. 文/李明洋. 個案經驗. 2. 對於剛轉學到本班的五年級重度智能障礙生小均(化名). 來說,學校的鐘聲似乎只是參考用的。每當上課鐘聲響起,其. 於 www.mdnkids.com -

#82.搜索结果_用来形容上课的钟声或铃声的词语 - 百度知道

形容“上课铃声响”的词语有铛铛铛、叮铃铃、丁零、丁零零、零零零。1、铛铛铛[dāng dāng dāng]:拟声词。例句:火警铃的铛铛声惊动了全村的人。2、叮铃铃[dīng líng ... 於 zhidao.baidu.com -

#83.跫跫的意思 - 汉语词典

足踏地声。 ... 陈炜谟《狼筅将军》:“每天除跫跫地随着琅琅的钟声,上课,吃饭,睡觉外,乡愁有之,乡梦早已《广陵散》绝了。” 千篇国学QIANP.com ... ⒈ 状声词。 於 cidian.qianp.com -

#84.拟声词的语音和语义

“拟声词(象声词)”和“叹词”都是对声音的描摹,但传统的词类 ... 招呼学生上课或下课的声音。叹词也不只有招呼、 ... 例如钟声“当”、鼓声“咚咚”等。 於 kanazawa-u.repo.nii.ac.jp -

#85.日本語《擬聲語・擬態語表》

班際課堂真正使說日本的練習非常少很少實踐,便無法知道自己發音正確,詞是否達意. 我們透過與日本人對話,正式上課可於課堂錄影,讓老師了解學員文法應用和發音上需 ... 於 jasonsensei.jp -

#86.Watashi Create – Page 7 - 日語學校和達知創作社

但是如果自己預先準備一些使用了疑問詞的固定短句(Phrase),就可以與日本人進行對話! ... 外來語或者擬音語(擬聲詞)+る=動詞的意思;名詞+る=作為動詞使用; ... 於 www.watashi.com.hk -

#87.上课铃声怎么用象声词形? - 爱问

2 人工如何敲钟?我们学校常常停电,请问用回答2; 3 驴子的叫声应用什么拟声词回答2; 4 上课音乐铃声学校上课铃声需要更换,那位回答2; 5 象声词是什么 ... 於 iask.sina.com.cn -

#88.客家語朗讀_四縣腔國小組.doc

大嫲聲喊**遽遽䟘床,再過忍床就會赴毋掣去學校讀書哩喲。**目西西仔伸手去撳忒鬧鐘,又過橫落眠床,捨毋得摎佢分開。欸! ... 1 鈴:音liang;擬聲詞。摸擬鈴聲。 於 www.hhps.kh.edu.tw -

#89.107南一六上國語_第十課| Chinese Quiz - Quizizz

關於「以前他只要咳一聲,爸爸就會非常擔心,現在竟然不愛他了。」的修辭,下列敘述何者正確? answer choices. 將描寫對象原來性質擬化成與原來性質完全不一樣的事物. 於 quizizz.com -

#90.22種學校鐘聲上課鐘聲下課鐘聲 - YouTube

1 00:03 孤挺花2 00:55 家路念故鄉3 01:46 傳統16音 鐘聲 -14 02:13 傳統16音 鐘聲 -25 02:41 Whittington-1 來源: ... 於 www.youtube.com -

#91.【鬧熱个落雨天】曾菁怡原作 - 關東國小

大嫲聲喊 遽遽䟘床,再過忍床就. 會赴毋掣去學校讀書哩喲。 ... 鈴:音liang;擬聲詞。摸擬鈴聲。 ... 聲,全部都無共樣,有高音、有低音,有大聲、有細聲,像係在. 於 www.ktps.hc.edu.tw -

#92.闹钟的声音拟声词? - 抖音视频素材

释义:“叮铃铃”在语文中是拟声词,一般指悦耳的铃声。在作文中,是上课或下课的铃声。 例句:上课了,伴随着叮铃铃的铃声,同学们走进教室上课了。 於 www.douyin766.com -

#93.名下私募基金因违规收到警示函,胡海泉回应:清者自清

近日,知名歌手、演员胡海泉名下的私募基金因多项违规行为收到北京证监局的警示函。 6月25日,北京证监局在其官网发布了对北京海纳百泉投资基金管理 ... 於 www.shobserver.com -

#94.第十五卷第四期2007年12月頁23-56 - 下課鐘聲是否繼續響起?

1 雖然文獻中普遍指出美國中學未安排下課(例如:Pellegrini, 1995: 2; Ryan, 2002),但是仍可能. 為中學生提供課間時間。根據維基百科(“Recess," n.d.)對下課一詞的解釋, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#95.【功課專區】樂趣中學習擬聲詞 - 親子頭條

值得留意的是,擬聲詞大多都是疊詞。 以下練習,不妨跟孩子一起做。 擬聲詞. 喔喔 滴答滴答 哈哈 吱吱喳喳 轟隆轟隆 嗡嗡. 1 弟弟 ... 於 www.parentingheadline.com -

#96.描寫鐘聲的句子 - 漢語網

摘要:描寫鐘聲的句子:1、鐘聲響起歸家的訊號,在他生命里,仿佛帶點唏噓,黑色肌膚給他的意義,是一生奉獻。2、鐘樓,距今有600多年的歷史,但仍然保持著原先的雄姿。 於 www.chinesewords.org