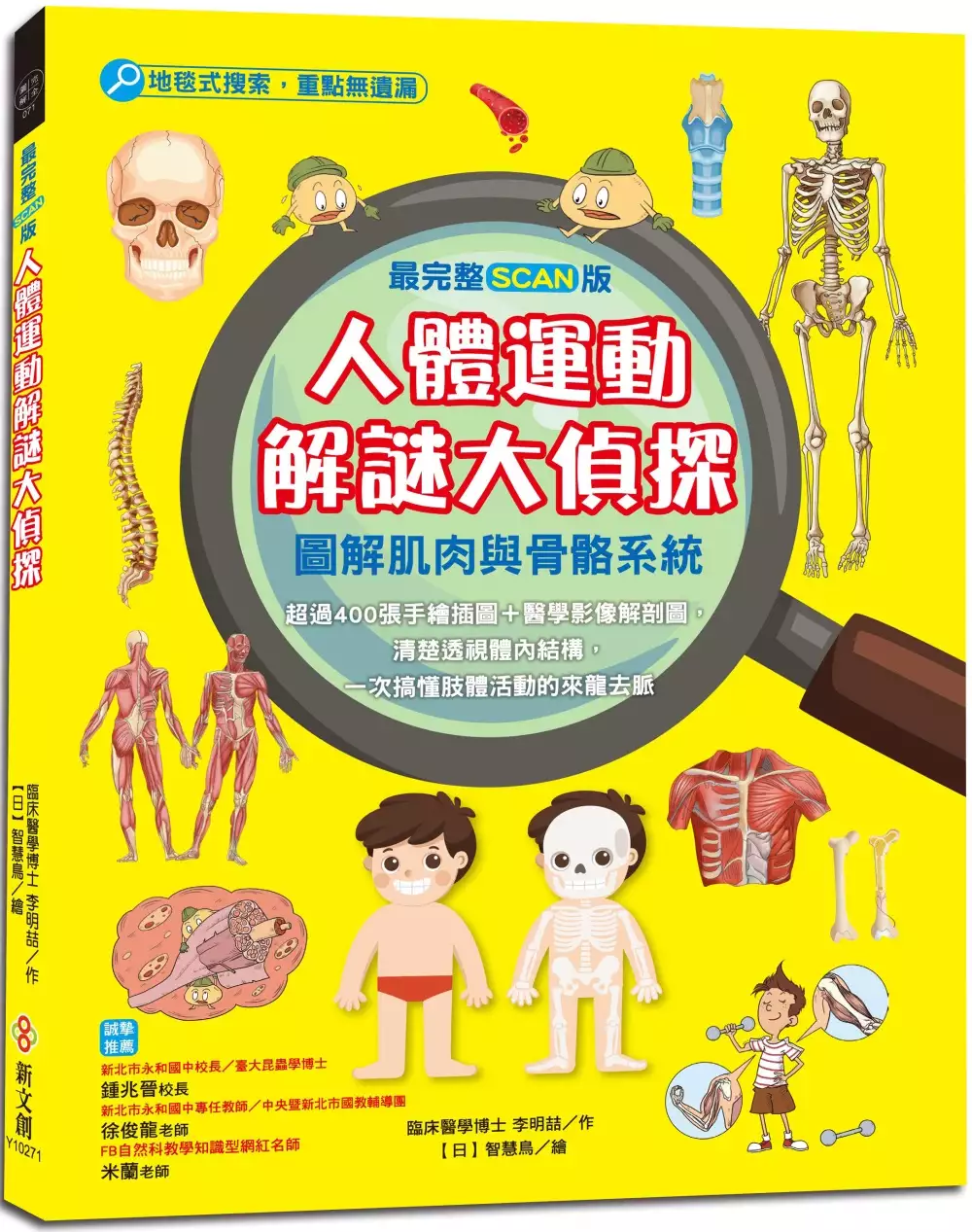

上肢運動的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李明喆寫的 【最完整scan版】人體運動解謎大偵探:圖解肌肉與骨骼系統,超過400張手繪插圖+醫學影像解剖圖 和(美)埃文•奧薩爾的 肩關節和髖關節運動功能障礙糾正性訓練指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站肌力訓練(I) --上肢運動 - 女人我最大~就是要健康美麗也說明:肌力訓練(I) --上肢運動 · 預防運動傷害 · 維持及增加肌肉功能 · 減少肌肉拉傷 · 提升關節穩定度 · 改善身體姿勢 ...

這兩本書分別來自新文創文化 和人民郵電出版社所出版 。

中原大學 工業與系統工程學系 呂志維所指導 謝承廷的 肌肉骨骼潛在風險評估改善以鑄造業為例分析 (2021),提出上肢運動關鍵因素是什麼,來自於人工物料搬運、職業性肌肉骨骼不適、重複性抬舉、握持介面。

而第二篇論文元培醫事科技大學 生物醫學工程系福祉科技與醫學工程碩士班 趙文鴻所指導 張曜麟的 設計模糊控制與虛擬遊戲技術之復健評估系統 (2021),提出因為有 復健醫學、中風、BLE、模糊控制、虛擬運動復健遊戲的重點而找出了 上肢運動的解答。

最後網站上肢關節完全主動運動居家護理指導則補充:... 上肢疼痛,則應立即停止。 (三) 若肢體有縮短、腫脹、變形、瘀斑或疑有骨折時立即停止,並與居家. 護理師連絡。 四、方法:. 1.頸部關節運動:. (1)彎曲運動:. 頭部向 ...

【最完整scan版】人體運動解謎大偵探:圖解肌肉與骨骼系統,超過400張手繪插圖+醫學影像解剖圖

為了解決上肢運動 的問題,作者李明喆 這樣論述:

地毯式搜索,重點無遺漏 快速認識自己身體的最佳百科全書 超過400張手繪插圖+醫學影像解剖圖, 清楚透視體內結構, 一次搞懂肢體活動的來龍去脈 跟著大偵探一起探索追趕跑跳碰的人體祕密吧! 我們的骨髓居然會變成黃色的!你知道這是為什麼嗎? 為什麼早、晚量身高會有差異,早上比晚上高呢? 為什麼即使不跑、不跳,站久了關節也會疼痛呢? 什麼是骨骼肌率呢?數值高低各代表什麼呢? 跟著我們一起展開一場神奇的人體曼妙之旅, 讓我們帶你走進科學的殿堂, 探索人體的奧祕, 領略日益發展的生物科學,重新認識神經、肌肉和骨骼的友好關係 讓你動ㄘ動ㄘ

靈活運動的連結密碼! 清楚透視體內結構, 一次搞懂肌肉、骨骼和神經系統的連結關係 探索「牽一髮而動全身」的肢體活動奧祕 化繁為簡,利用清楚插圖和趣味漫畫,將複雜知識簡單化、趣味化 問題解釋,加深對身體構造的理解 智慧彩蛋,延伸的問答題,附上詳盡解答,讓你舉一反三,學更多、記更快 人體就像一個工廠,複雜而精細,由成千上萬個細胞所構成。這個24小時不停歇地完成數不清任務的人體工廠,卻開始於一個比針尖還小的細胞。這個細胞的生長,發育成你的身體,裡面含有數以萬億計的細胞。 如此複雜且繁忙的人體工廠,有著你想像不到的奇妙之處。當我們生病或者意外受傷時,人體

內部就會陷入一場巨大的戰亂。大腦會忙著指揮,白血球忙著打仗,骨髓忙著生產,淋巴細胞急著訓練新兵,血小板用身體去撲堵傷口。 書中將人體相關的理論知識,以簡明流暢的語言,從人體構造到系統,全方位展現人體不可思議的運作過程。搭配精緻的手繪插圖、大量的醫學影像解剖圖,讓一個精細運作、複雜神祕的生命循環系統變得生動而立體,非常適合年輕學子們閱讀的科普讀物。 本書特色 1化繁為簡:文字敘述活潑有趣,增加閱讀和學習興趣,將複雜且龐大的醫學知識,利用淺明易懂的文字來解說,方便讀者們快速理解。 2最強圖解:附上全彩大圖、構造圖、立體剖面圖,以3D立體方式,解析人體內的各個器官和肌肉、

血管分布,釐清各項知識點,讓你一看就懂,快速建立完整的生物概念。 3知識量加倍:「智慧彩蛋」提供與該章節相關的延伸問題,讓讀者動腦尋找原因,並附上詳細解說,能夠知其然,更知其所以然,並學會舉一反三,學得更多、更廣。 誠摯推薦 新北市永和國中校長/臺大昆蟲學博士 鍾兆晉校長 新北市永和國中專任教師/中央暨新北市國教輔導團 徐俊龍老師 FB自然科教學知識型網紅名師 米蘭老師

上肢運動進入發燒排行的影片

#膝蓋友好的減重訓練 #適合每個人

上周黑媽愛現,

和大家分享我終於看到思思念念的6塊肌了!

很多朋友很關心這6塊肌到底怎麼練的?

👉長期的間歇訓練。(怎麼說我也是個運動網紅啊)

#還不爆買黑媽的線上馬甲線課程~

👉有計畫性的增重。(今年體重一度快要增到54公斤了)

👉有計畫性的減脂。(找到喜歡的器材或訓練方式穩定減脂)

👉均衡飲食,攝取原型食物。

這6塊肌也不是一直出現,

它們還是很害羞,

但是曾經的出現,

讓我更有信心繼續下去,

運動是一種生活態度與方式,

願意堅持,就贏了自己。

我和菜爸減脂(減重)實測計畫,

仍然持續進行中,

今天分享的是

▶第一次連續10天彈跳床間歇運動實測影片◀,

拍攝時間從9/11~9/20,

連續10天每天10分鐘,

做不困難的彈跳床間歇訓練!!

這是因為菜爸體重過重,膝蓋負擔大,

再加上他從小到大累積的各種運動舊傷,

以及椎間盤突出等問題,

之前我每次要訓練他,他的身體就會抗議。

所以這一次我的菜單非常非常簡單,#適合所有人

為了確保膝蓋能承受的範圍內,

我們的雙腳做不用離開彈跳布的上下跳躍,

#膝蓋全程保持微彎

#彈跳布可以減緩跳躍對膝蓋的衝擊

再加上雙手做上下開合的動作,

設定45秒做跳躍加上手的動作,

15秒做跳躍動作的間歇訓練,

一套10分鐘。

對~就這樣,是不是超簡單!

第一個10天實測的成續揭曉,

菜爸的腰圍從99.5公分☛95公分;體重84.1公斤☛82.5公斤;體脂21.8%☛21.1%

黑媽的腰圍從68.5.公分☛66公分;體重52.2公斤☛51.1公斤;體脂22.6%☛20.9%

夫妻的減脂實驗,腰圍共減6.5公分,體重共減2.7公斤。

我們進展到第二個10天的實測影片拍攝了,

如同影片所說的菜爸跳完10分鐘彈跳床間歇之後,

會再做其他運動,

他目前做的踩車繼續個人有氧。

等他體重回來到7字頭,

我會再把菜單微調一點,

但仍然以他的身體受得了的方式訓練😊

●黑媽居家運動執行方式:

☛熱身:提高肌肉溫度簡單召喚訓練肌群。

☛訓練:多組菜單輪流讓訓練更多元提高運動成效。

例如:一三五做下肢運動、二四六做上肢運動、日休息。

☛收操:肌肉伸展放鬆。

☛飲食:運動後30~60分鐘內補充蛋白質。

#黑面蔡媽媽 #和妳一起運動的好朋友 #超媽事務所 #跳床運動

#彈跳床運動 #燃脂 #減脂 #實測

肌肉骨骼潛在風險評估改善以鑄造業為例分析

為了解決上肢運動 的問題,作者謝承廷 這樣論述:

隨著工業的蓬勃發展,為了滿足人們對消費品的需求,許多作業都以自動化的方式取代人力進行生產,以求更有效率地提升產能。不過,無論科技如何進步,在產品製造的過程中,仍無法避免需要使用人力來搬運物料,也就是所謂的「人工物料搬運(Manual Materials Handling , MMH)」。本研究目的在於尋找鑄造業加工製程中的改善方向,利用實驗室模擬現場加工的動作,來模擬場內某一個製程,找出較好的動作與工作配置,以有效防止下背痛與上肢肌肉痠痛等傷害。本研究設計一款手孔箱,於實驗室模擬不同手持位置的物料搬運狀況。以主觀知覺問卷、肌肉電位訊號放大器蒐集受試者在進行抬舉時肱二頭肌與後背部左右兩側豎脊肌

肌群變化量主要目的在於改善鑄造業作業方式並提出相關建議與方法,現場觀察後發現該鑄造場目前的作業狀況為作業員在無擁有握持介面的容器輔助下直接將物料搬運至工作台進行加工,類似本研究模擬的手持於P3位置情形,藉由KIM-LHC檢核表以及肌肉電位訊號與生物力學法,分析抬舉作業時之風險因子評估,受試者配合手孔箱的不同手持位置與物料重量,將其搬運至模擬的工作台。探討物料抬舉時手持位置[兩側對稱手孔的上(P1)、中(P2),與箱子底部無手孔的(P3)等3 種位置]、物料重量[4.5公斤(W1)、14公斤(W2)等 2 種重量]、有無戴手套[有(G1)、無 (G2)]等三項實驗因子對於受試者在知覺費力評量(R

PE)、肌肉負荷程度(%MVC)[肱二頭肌與後背部左右兩側豎脊肌]與第五腰椎及第一薦椎 (L5/S1)受應力等三項依變項的影響,探討不同手持位置對於受試者作業時的主觀感受與生理變化量。 研究結果發現手持位置、物料重量等因子對於知覺費力評量(RPE)、肌肉負荷程度 (%MVC)皆有顯著的影響,而有無戴手套對此兩者皆則無顯著影響。RPE在手持位置間以無手孔的 P3 最高,其次為有手孔的 P1最後為P2;RPE 在物料重量間,W2 顯著高於 W1。%MVC 在手持位置間以無手孔的 P3為最高,並以有手孔的 P1、P2 負荷較低;重量因子對於左豎脊肌的邊際影響最為顯著,其次則為右豎脊肌,而肱二頭肌被

重量因子的影響最小。腰椎受力評估分析得出,手持於P3位置物料重量為W1時,腰椎(L5/S1)所承受壓應力值為最高3443.06NT,而手持於P2位置物料重量為W1時,腰椎(L5/S1)所承受壓應力值平均為最低3149.73NT有效降低作業員罹患下背痛發生的風險。 透過實驗結果分析,當受試者抬舉兩側對稱手孔的(P2)位置有最好的心理與生理感受,透過KIM檢核表比較改善前後的差異,風險分數從32分的降至16分,為本研究中最佳的手持位置,不僅減少作業員過低的彎腰姿勢,還能有效防止下背痛與上肢肌肉痠痛等傷害。

肩關節和髖關節運動功能障礙糾正性訓練指南

為了解決上肢運動 的問題,作者(美)埃文•奧薩爾 這樣論述:

首先介紹了人體的基本運動模式和功能發展機制。接著,《肩關節和髖關節運動功能障礙糾正性訓練指南》對肩關節和髖關節的解剖學結構、常見功能障礙與損傷,以及運動功能評估方法進行了詳細講解。 最後,《肩關節和髖關節運動功能障礙糾正性訓練指南》採用真人示範、分步驟圖解的方式,對多種針對肩關節和髖關節運動功能障礙的糾正性練習進行了介紹,旨在説明體能教練、物理治療師、運動及健身愛好者正確地評估及改善髖關節和肩關節運動功能障礙,有效預防損傷並提升運動表現。

設計模糊控制與虛擬遊戲技術之復健評估系統

為了解決上肢運動 的問題,作者張曜麟 這樣論述:

醫學復健技術在近幾年間發展下,復健的需求逐漸增加,除了中風患者需要,有些外傷、病症或退化也會需要復健,而復健至少都需要三個禮拜以上的恢復期,且依照傳統的復健方式,過度仰賴治療師的手感技術及經驗下,治療師的人力明顯不足,本研究開發一個虛擬運動復健遊戲評估技術的系統,結合感測器、低功耗藍芽(Bluetooth Low Energy, BLE)、模糊控制和Unity 3D等技術,設計出針對不同身體部位的運動復健方式,運用兩種演算方法的控制測試比較,結果顯示上肢復健運動用判斷式的演算法,能有效的用做復健程度的評估,在每天連續使用下能達到3%以上的恢復程度,下肢運動用模糊控制的演算法,採用對照標準時間

來評估康復情況,連續使用的情況下能提升活動程度,結果同樣表示出復健方式將更加的豐富。

上肢運動的網路口碑排行榜

-

#1.上肢運動與肌電圖在不同手持位置的影響

上肢運動 與肌電圖在不同手持位置的影響. 論文名稱(外文):, The effect of upper-limb motion and EMG on different hand-hold position. 指導教授: 呂志維. 指導教授(外文): ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#2.起床兩小時內不喝咖啡!向神經學家學優化你的早晨

他建議一週運動5天,30年來他遵循同一套的運動計劃,例如第一天是60~180分鐘的Zone 2低心律的有氧運動,第二天練下肢肌力,第三天練上肢等,但運動5 ... 於 www.cw.com.tw -

#3.肌力訓練(I) --上肢運動 - 女人我最大~就是要健康美麗

肌力訓練(I) --上肢運動 · 預防運動傷害 · 維持及增加肌肉功能 · 減少肌肉拉傷 · 提升關節穩定度 · 改善身體姿勢 ... 於 woman123.pixnet.net -

#4.上肢關節完全主動運動居家護理指導

... 上肢疼痛,則應立即停止。 (三) 若肢體有縮短、腫脹、變形、瘀斑或疑有骨折時立即停止,並與居家. 護理師連絡。 四、方法:. 1.頸部關節運動:. (1)彎曲運動:. 頭部向 ... 於 www.mmh.org.tw -

#5.最佳振動運動對於上肢肌力及功能提升之影響-以老化與神經 ...

... 上肢振動復健系統,且3)經由肌電訊號量測與加速規數據分析,建立具實證之最佳振動運動之參數模式,進而4)幫助臨床醫療人員應用最佳化振動運動,改善衰弱長者以及中風 ... 於 hub.tmu.edu.tw -

#6.上肢肌力訓練

聯大運動健身教室 · 上肢肌力訓練. 上肢肌力訓練. 上肢肌力訓練說明 · 熱身操 · 伏地挺身及變化 · 坐姿 · 額狀面(啞鈴) · 矢狀面(啞鈴) · 水平面(啞鈴) · 躺姿(啞鈴). 於 pe.nuu.edu.tw -

#7.4.5 手術後做什麼上肢運動?

做一些上肢運動,可提升手臂的靈活程度,而且有助減低淋巴水腫的問題。 一般來說,當傷口的癒合程度理想,醫生便會告訴你可以開始做上肢運動。 千萬不要對 ... 於 www.hkbcf.org -

#8.【中風復健運動】上肢主動肌力運動

若患者患側已有部分自主動作出現,在病情允許下,即可開始作主動運動的肌力訓練,有助維持基本身體適能,進一步增加肌肉力量。 主動肌力運動的原則. 1. 每個動作維持5~10 ... 於 www.e-clinic.com.tw -

#9.電子書|動作系列上肢運動

本電子書為「上肢運動」,透過本書您可以學習到6種不同的訓練動作,包括胸、手臂及背部,幫助您更全面的訓練,書內將串連到Youtube平台,以利您隨時觀看教學影片。 於 purposespace.net -

#10.【OPPO BAND肌力訓練帶/彈力帶】黃色(阻力等級

【OPPO BAND肌力訓練帶/彈力帶】黃色(阻力等級:輕)│青少年/老年人上肢運動適用(#8001). 全店,消費滿800即可免運. NT$360. 顏色. F. 數量. 加入購物車. 商品預購中. 於 www.shop-oppostore.com -

#11.上肢運動 - Like Dong 來動

2-1 · 1-4上肢肌力訓練-起始運動強度與注意事項 · 1分18秒. 於 likedong.in -

#12.上肢訓練只痠手臂?兩招必學動態暖身術!

... 上肢肌群和啟動核心的動態暖身動作! ... 若有下背部緊繃的問題,可以先執行蟲爬,放鬆下背部的肌肉、掌握核心用力的感覺。 -. 超核心x 楊承樺營養師《 運動 ... 於 hypercore.com.tw -

#13.上肢舒展運動、茶壺操、扭毛巾

上肢 舒展運動 · 一、茶壺操 主要功效: 舒緩肩頸及背部肌肉僵硬 專門改善: 肩膀及背部酸痛,肩關節活動障礙 以下為運動步驟示範: · 二、手腕旋轉運動(扭毛巾) · 三、輕旋肘 ... 於 www.cwbone.com.tw -

#14.拱橋上肢運動器 - 愛力樂健小站

結合認知-感知-運動等多功能訓練器 可增進上肢的關節活動度、肌耐力以及手指抓握力,透過拱橋造形訓練平台,進行肩、肘、腕的復健與運動。 於 alexia.alexandave-co.com -

#15.上肢伸展運動

上肢 伸展運動:Stretching Exercises for Upper Limbs (2012 新版). UL_Topic. 主題: 大腿後肌(膕繩肌)拉傷康復運動- Askling鍛鍊計劃. 大部份人都以為伸展運動只是進行 ... 於 www.wppc.hk -

#16.消除肩頸疲勞的上肢運動

肩胛骨是被上肢肌肉所包覆,經由上肢的運動,來帶動肩胛骨部位肌肉的活動。可以經由簡單的動作,來鍛鍊肩胛骨附近的肌肉群,使之強壯發達,減少勞動或是 ... 於 womany.net -

#17.居家vs健身房上肢訓練篇

相信這段時間,大家應該也透過影片學習了不少居家運動的動作了,這些的教學影片琳瑯滿目,有完整的上下肢教學、有如何虐爆核心的教學,甚至是掀起一波跳繩 ... 於 biensporthouse.com.tw -

#18.如何幫老人復健?簡易上、下肢肌力訓練,長期臥床也能「 ...

老人上肢肌力訓練|維持手部基本功能 ... 對於臥床長輩上肢的運動,照顧者可以透過「按摩、輕拉、牽引、轉動」來幫助長者活動上肢。例如在翻身時可以輕拉 ... 於 www.royalnursinghome.com.tw -

#19.想運動不知道練什麼?你可以先學會「六大經典動作」

【上肢水平拉】 · 動作重點:將槓鈴拉到肚臍左右高度,避免聳肩、圓肩動作或是中下背部拱起,確保胸腔打開以及肩胛骨下壓夾緊。 · 初階版本:坐姿划船、啞鈴單臂划船 · 進階 ... 於 hibody.com.tw -

#20.毛巾上肢運動(葉耀中教練)

毛巾上肢運動(葉耀中教練). 讚 0; 分享至fb 0; 分享至line 1; 591. 2022/08/09. 531運動原則, 銀髮族, 上肢運動. 相關推薦影片 ... 於 www.healthott.com -

#21.上肢運動醫學(1) --前臂及肘、腕關節

上肢運動 醫學(1). --前臂及肘、腕關節--. 陳昭宇醫師. 長庚紀念醫院骨科. CGMH. 上肢運動醫學(2). -- 肘關節運動傷害--. CGMH. 理學檢查及功能評估. 3. 於 tcpa.taiwan-pharma.org.tw -

#22.K-UL 肌肉動力學-上肢

此課程主要目的是介紹人體動作時肌肉骨骼系統所扮演的角色與功能,包括關節動作的形成、動作時肌肉間的交互作用,分析肌肉活動與關節動作關係,運用動力學及運動學的觀點, ... 於 www.fittaiwan.com -

#23.伸展運動【上肢】 - 社團法人臺南市照護科技與福祉促進協會

站立靠牆,手臂伸直,手掌平放在牆,位置稍低於肩部,然後身體向外旋轉,至感到上臂肌肉拉緊。 104 3 ... 於 www.carepro.org.tw -

#24.PRO2 多功能上肢運動器

PRO系列運動器結合ISO-Strength與雙向阻力,可同時在一台機器上進行強度鍛鍊和心肺訓練。 產品說明. ▷可雙向運動▷可做上肢、下肢、或全身運動▷可調整曲柄提供使用者 ... 於 www.goodline.com.tw -

#25.5種居家運動輕鬆做!長輩在家跟著做,訓練上肢有活力

5種居家運動輕鬆做!長輩在家跟著做,訓練上肢有活力 · 第一招:推寶特瓶 · 第二招:站姿伏地挺身 · 第三招:仰躺胸推寶特瓶 · 第四招:仰躺夾胸 · 第五招:雙手舉瓶. 於 midwayforyou.com -

#26.上肢骨折復健運動

上肢 骨折復健運動. 親愛的病人您好: 為了減輕術後患肢腫脹,並預防關節僵硬及肌肉萎縮,建議上肢. 復健運動,每天做三回,每回做20~30 次(除手指握拳伸直可隨時做,. 肩部 ... 於 www.eck.org.tw -

#27.上肢運動器疾患の画像リハビリテーション―評価・戦略・ ...

Amazon.com: 上肢運動器疾患の画像リハビリテーション―評価・戦略・アプローチのすべて: 9784908933158: 圖書. 於 www.amazon.com -

#28.運動健身:中高齡上肢肌力訓練

居家運動系列|上肢肌力訓練簡單又有效的居家運動,只要10分鐘,讓長輩輕鬆訓練上肢肌力和反應能力搭配彈力球效果更好喔~指導老師:臺北市樂齡巡迴運動指導團吳永昌 ... 於 chongshanli.com -

#29.上肢與下肢增強式肌力訓練之探討

此種訓練是指一些肌肉在快速、動性負荷或伸展後的一種瞬發性收縮的運動,. 是一種發展瞬發力的肌肉鍛鍊法(林正常,1993)。廖晏崧與王苓華(2010)指出,增. - 38 -. Page ... 於 ir.nptu.edu.tw -

#30.上肢運動圖庫、照片和背景素材免費下載

使用我們的高清上肢運動圖庫來完成你的完美設計圖。免費下載!商業用途!高分辨率!立即瀏覽我們的收藏,並使用我們令人驚嘆的上肢運動圖片來提升您的設計項目。 於 zh.pngtree.com -

#31.20.上肢有氧運動及下肢有氧運動的反應,下列何者錯誤?① ...

①上肢運動的最大心率大於下肢運動② 上肢運動的最大攝氧量大於下肢運動③相同運動量時,上肢運動的血壓高於下肢運動④上肢合併下肢運動的最大攝氧量大於下肢運動 (A) ... 於 yamol.tw -

#32.中風後上肢復健運動之成效預測

Description. 上肢運動障礙為最常見的中風後遺症,影響2/3的中風患者,其成因乃為中風後,大腦運動網路內頻率相關的興奮性與抑制性的神經聯結失衡所致,而復原則是將此 ... 於 scholars.ncu.edu.tw -

#33.在家就能練!高齡者30分鐘坐姿上肢運動ft.葉耀中教練 - YouTube

居家 運動 系列|高齡長者在家也能跟著做 運動 ! 提升心肺能力、幫助睡眠、加強免疫力! ---------- 【i醫健康網】 立即追蹤粉絲專頁,隨時收看最新資訊 ... 於 www.youtube.com -

#34.10組燃燒上肢贅肉「瘦手臂」動作推薦!每天10分鐘徒手訓練 ...

... 運動、使用彈力帶以及啞鈴,讓你瘦手臂蝴蝶袖、同時還能改善後背與前胸副乳問題! 廣告- 內文未完請往下捲動. 運動推薦1:下犬式+肩膀伏地挺身. 7組高 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#35.上肢肌力訓練

上肢 的訓練與日常功能有關,舉凡吃飯、穿衣、盥洗等都很仰賴上肢的力量。一開始若 ... 運動過程平順呼吸,不可憋氣。 往前推. 照顧者與病人手掌交握,要求病人肩部用力往 ... 於 www.chimei.org.tw -

#36.【影片】胸肌怎麼練?搞懂上肢訓練8重點,提升效率及安全

最新最完整的運動健身資訊,World Gym Taiwan 團隊,用心打造! 所有你想知道的內容,包含:運動教學、瘦身方法、食物營養、減肥迷思、健康資訊、烹飪食物 ... 於 blog.worldgymtaiwan.com -

#37.上肢運動彙整- 88收藏庫

標籤: 上肢運動. 健身 生活 知識 運動 · 用拳頭做俯臥撐的好處,經常這樣練的人,有三個關節會很強. 俯臥撐我們見怪不怪了,它是一個鍛煉上肢力量最基礎、效果也比較... 於 yukz.com -

#38.幫臥床長輩動一動上肢關節被動運動篇

幫臥床長輩動一動上肢關節被動運動篇. 年紀大、意外導致長期臥床的家人,伴隨而來的是肌肉萎縮、鈣質流失等,家人因長時間 ... 於 ucarer.tw -

#39.【磊信】上肢運動訓練器MO-1068【F1BE8111WHT0000】

您知道嗎? 根據研究顯示,導致年長者各項機能逐漸退化的原因之一,是來自於肌肉力量的不足。運動就是避免肌少症的不二法門之一,但無論是公立的運動 ... 於 www.ez66.com.tw -

#40.消滅蝴蝶袖的超有感手臂訓練!在家就能做的瘦手臂課表

... 運動治療. 15 8 月, 2023. 新手臥推怎麼練?物理治療師:把握「2原則」避免腰痛、上胸更飽滿. 臥推是上肢訓練中相對難度和細節較多的動作,正確的臥推 ... 於 nuli.app -

#41.肌力訓練動作-上肢篇 - YouTube

00:12 站姿T、Y、W 01:25 屈體姿T、Y、W 03:38啞鈴反向飛鳥04:52啞鈴窄握划船05:34上斜伏地挺身06:46伏地挺身07:35下斜伏地挺身 運動 很重要,肌力不可 ... 於 www.youtube.com -

#42.上肢運動

以下是與標籤“上肢運動”相關聯的文章. 於 www.mr-sport.com.tw -

#43.樂齡運動指導-上肢肌力訓練-東海大學高齡健康與運動科學學程

樂齡 運動 指導- 上肢 肌力訓練-東海大學高齡健康與 運動 科學學程. 13K views · 2 years ago ...more. 東海大學-高齡健康與 運動 科學學士學位學程. 於 www.youtube.com -

#44.坐姿訓練上肢運動,提高手部肌肉肌耐力-活動成果

坐姿訓練上肢運動,提高手部肌肉肌耐力. facebook. LINE. 坐姿訓練上肢運動,提高手部肌肉肌耐力. 坐姿訓練上肢運動,提高手部肌肉肌耐力. 於 ccare.sfaa.gov.tw -

#45.上肢運動傷害之醫學診斷、治療與處置

一.活動簡介:投擲是上肢最基礎的運動模式,需要上肢肩、肘、腕、各關節複雜的整體協調性配合,才能達到流暢的投擲動作。若因上肢某關節受傷而疼痛,進而限制投擲功能 ... 於 www.tats.org.tw -

#46.幫臥床長輩動一動上肢關節被動運動篇

年紀大、意外導致長期臥床的家人,伴隨而來的是肌肉萎縮、鈣質流失等,家人因長時間無法自主運動虛弱時,照顧者可以提供什麼幫助... 於 www.commonhealth.com.tw -

#47.上、下肢被動關節運動

肩關節抬高. 1. 患者上肢放身體旁邊. 2. 握住患者手肘及手腕. 3. 維持患者手肘伸直,手掌面對. 身體中線,將患者上肢往上抬. 高至耳朵旁. 4. 慢慢帶回原位. 於 web.skh.org.tw -

#48.中風復健- 手臂動作訓練,五招居家上肢自我復健

中風偏癱手臂復健訓練– 桌上伸臂. 之前也有介紹過桌面上伸臂的運動,這個動作主要是在訓練手臂向前伸與往後縮,可以在桌面 ... 於 relive.tw -

#49.上肢居家復健運動

上肢 居家復健運動. by ibalance. Tags. 居家復健. Categories: Categories. 疼痛治療室. 文章導覽. Previous Post 肩頸居家復健 · Next Post 下肢居家復健運動 ... 於 ibalance-clinic.com.tw -

#50.中風復健手腳仍無力? 「上肢機器輔助訓練」幫大忙

... 上肢機器輔助訓練治療。 廖女士每週接受兩次療程,她表示有機器手臂輔助,比起由別人幫忙活動肢體運動,有比較好的支撐,而且動作速度慢慢進行也比較 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#51.舉重運動之上肢肌力、肌電與成績表現相關研究

書名:舉重運動之上肢肌力、肌電與成績表現相關研究,ISBN:9789574965205,出版社:師大書苑有限公司,作者:高明峰,頁數:,出版日期:2006/01/01. 於 www.sanmin.com.tw -

#52.上肢型智能運動訓練機ZEPU-K2000K - 岱宇健康網

適合復健1.鍛鍊恢復上肢肌力消除肌張力減輕上肢肌肉痙攣2.改善關節活動度防止關節僵硬3.預防褥瘡和靜脈血栓4.改善提高行走能力5.代替人工節省時間和成本※預約賞 ... 於 health.dyaco.com -

#53.中風復健手腳仍無力? 「上肢機器輔助訓練」助有效改善

廖女士每週接受兩次療程,她表示有機器手臂輔助,比起由別人幫忙活動肢體運動,有比較好的支撐,而且動作速度慢慢進行也比較穩定,也開始願意嘗試配合出力 ... 於 www.ctwant.com -

#54.測量上肢最大肌力與爆發力的新方法 - 運動科學網

如果你是一位運動或是健身愛好者,一定會很好奇在辛苦的訓練之後,自己的力量有多大的進步。在過去如果想要測量上肢力量,唯一的方法就是到臥推椅上, ... 於 www.sportscience.com.tw -

#55.臺北市立聯合醫院忠孝院區 - 台北市政府

簡易姿勢與伸展運動衛教-part 2 脊椎伸展操- by 杜育才醫師 · 簡易姿勢與伸展運動衛教-part 3 頭頸伸展操- by 杜育才醫師 · 簡易姿勢與伸展運動衛教-part 4 上肢伸展操- by ... 於 tpech.gov.taipei -

#56.病房復健-彈力帶運動.平躺上肢| 影音專區| 為民服務

影音專區內容. 影片標題. 病房復健-彈力帶運動.平躺上肢. 張貼日期. 2021-12-24. 張貼單位. 復健部. 影片. 資料維護人:復健部鍾明宏. 更新日期:2021-12-24. 於 www.ylh.gov.tw -

#57.直立式上肢運動球檯

結合認知-感知-運動等多功能訓練器,改善肩關節活動度、增進上肢肌力與手眼協調性;搭配三款訓練面板可進行認知訓練、透過各種任務達成動作控制。 產品功能:. 於 www.ankecare.com -

#58.《【全彩圖解】30+增肌訓練》居家彈力帶訓練課表—6招上肢肌 ...

容易發生在肌力不足、阻力過大、姿勢不正確時,身體前傾與雙手過度出力的代償動作,不只沒能鍛鍊到背部肌群,還可能造成運動傷害。 上肢訓練單臂屈伸(掰 ... 於 www.sportsv.net -

#59.體衛組| 健康操

高中職新式健康操每節名稱介紹前奏2個8拍暖身運動第一節踏步運動第二節體側運動第三節擺盪運動第四節下肢運動第五節上肢運動第六節轉體運動 間奏1個8拍主要活動(共七節 ... 於 www.ravs.ntct.edu.tw -

#60.上肢運動|找教材

上肢運動 健康新識代全民徵厲害_107年度健康傳播素材徵選活動入選:└醫療院所及照護機構-影片類└製作/授權單位:i 醫健康診所健康九九Youtube專屬 ... 於 health99.hpa.gov.tw -

#61.【線上教學】居家防疫健體運動—上肢運動

動滋....動滋....穿上輕便衣服,準備好毛巾和水壼,利用簡單的動作及身體重量強化上半身肌力,並運用毛巾加強肩關節柔軟度,輔以手腳協調動作訓練, ... 於 www.tcnews.com.tw -

#62.雙側上肢運動訓練結合功能性電刺激應用於中風患者之臨床 ...

雙側上肢運動訓練結合功能性電刺激應用於中風患者之臨床療效. Clinical Effects of Combined Bilateral Arm Training with Functional Electrical Stimulation in ... 於 www.airitilibrary.com -

#63.脊髓性肌肉萎縮症(SMA) 運動功能評估施測示範影片

分,分數越低表示運動功能越差。 Revised Upper Limb Module (RULM). RULM是用於評估SMA病患的上肢運動功能。模組包含許多物體操作任務(例如:. 沿著 ... 於 www.tpta.org.tw -

#64.基于運動功能的選擇性拉伸上肢運動損傷修復物理治療 ...

2023年7月超取$99免運up,規格: 基於運動功能的選擇性拉伸:上肢, 直購價: 885 - 885, 庫存: 50, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.新北市, 價格更新時間:2022-08-21, ... 於 www.ruten.com.tw -

#65.打造緊實手臂!快做3上肢雕塑運動

適用於西洋梨型、香蕉型、綜合型及極瘦型,目的是強化上半身曲線,看起來更為結實、健康。不過,以下這些動作都需要器材輔助,建議開始運動時, ... 於 tw.yahoo.com -

#66.HASLink 協力| 訓練肌力預防上肢運動創傷

伊利沙伯醫院矯型及創傷科部門主管李威儀醫生今次為大家講解常見的上肢運動創傷,並由一級物理治療師張偉玲教你預防創傷的練習。 手肘. 常見有網球肘,即外側伸展肌出現 ... 於 www3.ha.org.hk -

#67.【樂活甜心】健康促進-體適能-上肢運動

今天大家準備專屬毛巾. 想不到一條毛巾也能做伸展運動. 大家今天利用毛巾緊繃的張力. 慢慢的去展開上肢肌力訓練. 幫助肌肉有效伸展 ✨. 讓我們一起運動30分鐘. 於 happy-life-group.com -

#68.【FLEXI-BAR雙手式上肢運動教學】 全民居家抗疫

BAR 上肢運動 影片,透過影片中的使用教學,就能幫助您多肌群及背部肌群都能訓練到,家裡有個FLEXI- BAR不只能簡單運動還能高效減脂 「居家防疫簡單動」 於 m.facebook.com -

#69.上肢彙整| 90Percent耐瀚運動防護

上肢, 下肢, 下背, 手部, 運動傷害, 運動防護 · |來自肩膀的聲音(二)| SLAP – 上肩關節唇損傷. 對於排球、棒球、羽球、游泳等抬肩過頭運動的選手來說,SLAP. 上肢, 肩頸 ... 於 www.90percent.com.tw -

#70.輕鬆加強訓練彈力帶上肢運動(台語) | 全銀運動

... 上肢肌力訓練,不僅在家就能做,而且多元化的訓練方式,也能提高運動的樂趣。跟著教練一起運用彈力帶來雕塑體態,往健康邁進吧! 【適合對象】 ♀️家庭及專業照顧 ... 於 course.wacare.live -

#71.中風病人的簡易床上活動-上肢與下肢訓練

※運動注意事項:. ○在飯前或飯後約一小時後再運動. ○運動過程中不能憋氣(可數秒數出來). ○運動過程中需溫和. ○避免患側手的傷害,應隨時注意患側手的位置. ※上肢肌力 ... 於 taichung.tzuchi.com.tw -

#72.產品資訊-直立式上肢運動球檯-愛力實業股份有限公司

結合認知-感知-運動等多功能訓練器。 可改善肩關節活動度、增進上肢肌力與手眼協調性; 搭配三款訓練面板可進行認知訓練、透過各種任... 於 en.caresexpo.com -

#73.i運動資訊平台-運動知識 - 教育部體育署

影片說明: 運動 很重要,肌力不可少,一起跟著教練強化肌力『強化 上肢 』可以讓你在日常生活中拿高處物品、曬衣服等能較輕鬆容易唷!別懷疑,學起來就對了! 於 isports.sa.gov.tw -

#74.銀髮族上肢阻力運動-維持姿勢和生活

良好的上肢肌力與肌耐力有助於銀髮族維持日常生活功能性活動獨立性與生活品質。生活中像是穿脫衣物、進食、洗澡、盥洗(刷牙、洗臉、扭毛巾、梳頭)、做家事 ... 於 health.ntuh.gov.tw -

#75.10種教練認可最有效的「啞鈴訓練」菜單!居家 ...

為了解答妳的疑問,WH找來了多位專家分享,整理出最合適的自由重量訓練動作和注意事項。準備好了嗎?跟著老師動滋動! 運動中感覺身體顫抖、眼睛發黑繼續 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#76.天天在家做運動【第四堂】上肢肌力 - 愛買

選擇不同強度的伏地挺身,能夠訓練到胸大肌或胸肌中縫,快來一起跟著做標準伏地挺身及鑽石伏地挺身吧! 於 www.fe-amart.com.tw -

#77.肺部復健運動 - 臺北榮總護理部健康e點通

... 上肢擴胸運動以增加肺活量,下肢運動主要是訓練背、腰與腿部肌肉力量,增強個人活動的耐力,促進健康。 二、那些情況適用肺部復健運動呢? 慢性呼吸道 ... 於 ihealth.vghtpe.gov.tw -

#78.3合1上肢運動機-台灣經貿網 - Taiwantrade

查看3合1上肢運動機的詳細產品規格,聯絡榮曜國際有限公司取得即時報價,或洽詢更多復健訓練及牽引器相關產品。 於 tw.taiwantrade.com -

#79.慢性阻塞性肺疾病病人運動護理指導

運動可增進活動肌耐力及能力,並藉機達到練習控制喘息的方法;此外藉. 著將運動納入日常生活中,可擴大病人之生活圈。 二、運動內容:. (一)上肢運動:(每週三到五天,每次 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#80.關節運動-上肢運動

關節運動-上肢運動. 關節運動. 為維持關節肌肉活動度、降低攣縮,對中風、外傷性腦傷、脊髓. 損傷、四肢癱瘓及長期臥床的病人,應每日協助患者執行2-3 次. 於 www.ntch.ntpc.gov.tw -

#81.好處多多的上肢運動

適合乳癌、肺癌、正在化療中的癌友】 做上肢運動有什麼好處呢?可以讓你保持關節彈性、改善水腫與改善上肢無力的狀況! 提醒您:運動前可先行詢問您的醫師或治療師是否 ... 於 elearning.canceraway.org.tw -

#82.產品資訊-拱橋上肢運動器-愛力實業股份有限公司

產品特色. 結合認知-感知-運動等多功能訓練器 可增進上肢的關節活動度、肌耐力以及手指抓握力,透過拱橋造形訓練平台,進行肩、肘、腕的復健與運動。 於 en.caresexpo.com -

#83.基於運動功能的選擇性拉伸:上肢

書名:基於運動功能的選擇性拉伸:上肢,語言:簡體中文,ISBN:9787115578389,頁數:243,出版社:人民郵電出版社,作者:(日)鵜飼建志,譯者:王兆天, ... 於 www.books.com.tw -

#84.上肢動作彙整- 伊格運動Eagersport

啞鈴肩推Shoulderpress是很多人在健身房都會訓練的動作,是三角肌訓練很常見的訓練動作。『但做的正確的人其實不多』,動作不正確還會產生肩夾擊 ... 於 eagersport.online -

#85.有助強化上肢肌力的活動

有助強化上肢肌力的活動 · 俯臥時間— 用腹部支撐俯臥的姿勢,對發展頭部和軀幹控制及力量都十分重要。 · 爬行— 爬行對嬰兒或較年長的兒童均有好處。 · 攀爬– ... 於 www.cdchk.org -

#86.上年紀手沒力一瓶水增進上肢肌力 - 自由健康網

隨著年紀老化,上肢的肌肉量不足易導致日常生活的手功能問題,因此可以利用隨手可得的水瓶來做簡易肌力訓練,改善上肢肌肉力量。上肢 ... 上述運動針對上肢 ... 於 health.ltn.com.tw -

#87.[復健]平日可做的上肢運動/ 下肢運動| 衛教資訊 - 桃園醫院

(3)上肢運動: 高舉雙手時吸氣,放下雙手時噘嘴吐氣,吐氣長度約吸氣時的兩倍每項動作執行10-12下,重複2至3個循環。 (4)下肢運動「走路」是肺阻塞病人 ... 於 www.tygh.mohw.gov.tw -

#88.搜尋:上肢運動- 話題列表第1頁 - 健康2.0

與上肢運動相關資訊:肌少症會致命!瓶蓋扭不開要注意跟著江坤俊用「1條彈力帶」增強上肢肌力、醫師傳授「減肥塑身功」!早餐前練「縮腹」排宿便餐後5動作瘦身更有效 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#89.一週肌力訓練進階菜單:上肢篇

編編會建議把肌力運動拆成「上半身」與「下半身」,就能專心強化不同肌群的訓練,讓肌肉持續成長。 即使你沒有重訓器材也沒關係,編編安排的這份「上肢進 ... 於 www.i-fit.com.tw -

#90.關節運動-上肢運動| 衛教單張 - 中國醫藥大學附設醫院

關節運動-上肢運動 ... 因身體活動功能障礙會造成病人無法自行移動肢體,為維持關節肌肉活動度、降低攣縮,對中風、外傷性腦傷、脊髓損傷、四肢癱瘓及長期臥床的病人,應每 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#91.高齡者體適能評估

作為運動處方的依據. 3.了解運動訓練前後的進. 步狀況. 4.提高改善體適能的動機. Page ... 1上肢肌耐力. 2下肢肌耐力. 3靜態平衡. 4動態平衡. 5上肢柔軟度. 6下肢柔軟度. 7 ... 於 www.cych.org.tw -

#92.肌群運動延緩肌肉流失,每天5分鐘上肢、下肢、核心都要動!

張家華針對長輩設計了上肢、下肢、核心運動,透過伸展、轉動、抬腿、起立坐下等動作,每天運動5分鐘,強化不同肌群,還能改善不良姿勢所引發的各部位痠痛 ... 於 health.udn.com -

#93.中等學校健康操第一教材1. 下肢運動2. 上肢運動3. 擴胸運動4 ...

上肢運動. 3. 擴胸運動. 4. 體側運動. 5. 轉體運動. 6. 腹部運動. 7. 腹背運動. 8. 平衡運動. 9. 跳躍運動. 10. 緩和運動. 於 www.openclass.chc.edu.tw -

#94.肺部復原運動介紹

透過上肢運動,改善週邊肌肉的力量,大幅提高運動耐力與呼吸強度以增加患者的. 活動耐力,結合大肌肉群動作的肺部運動訓練,可以減緩病患日常生活的氣喘不適情. 形。但要 ... 於 www.kmtth.org.tw -

#95.Top 100件上肢運動器材- 2023年9月更新

去哪兒購買上肢運動器材?當然來淘寶海外,淘寶當前有186件上肢運動器材相關的商品在售。 在這些上肢運動器材的按健身效果選擇有美腹/瘦腹/健腹、健身綜合練習、美腰/ ... 於 world.taobao.com -

#96.解剖學-運動的肌肉及神經

高點建國醫護網,解剖學,運動肌肉,神經,腓總神經,腓骨頸,大腿肌群,上肢,下肢,整理一:上肢,高點醫護網,即時更新醫護最新考情,公職護理師,公職醫檢師,學士後中醫, ... 於 doctor.get.com.tw -

#97.簡單羽球訓練讓你打得更好(4):上肢肌耐力訓練 - 勝利體育

該如何增強適合羽球運動的上肢肌耐力?我們知道了耐力有分高強度與低強度兩種,那要怎麼訓練才能練到屬於羽球運動的高強度運動耐力(HIEE)呢?以下兩個重點需要大家牢牢 ... 於 www.victorsport.com.tw -

#98.靜態伸展.上肢|禾悅物理治療所

靜態伸展影響身體健康、日常生或和運動表現(靜態伸展的好處請看: 靜態伸展.總論)本篇教您如何進行上肢靜態伸展操! 肩膀前側-肩膀屈肌(shoulder flexor). 於 www.heyueptc.com -

#99.上肢運動- 優惠推薦- 2023年10月

你想找的網路人氣推薦上肢運動商品就在蝦皮購物!買上肢運動立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw