三民區人口結構的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦沈政璋寫的 愛河漫遊:永浴愛河文史旅遊大攻略 和李文環,蔡侑樺,黃于津,蔡佩蓉,佘健源的 高雄港都首部曲:哈瑪星都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自暖暖書屋 和好讀所出版 。

吳鳳科技大學 應用數位媒體系 洪萬富 博士所指導 王園琇的 長青族使用社群媒體對其生活品質滿意度研究 -以嘉義市某社區人文關懷協會為例 (2021),提出三民區人口結構關鍵因素是什麼,來自於長青族、人文關懷協會、社群媒體、生活品質。

而第二篇論文國立勤益科技大學 景觀系 陳廷育所指導 江浚瑋的 評估COVID-19與地區性公園使用者之依附感效應-以台中北屯兒童公園為例 (2021),提出因為有 COVID-19、地方依附、目的地吸引力、行為意圖、公園綠地系統的重點而找出了 三民區人口結構的解答。

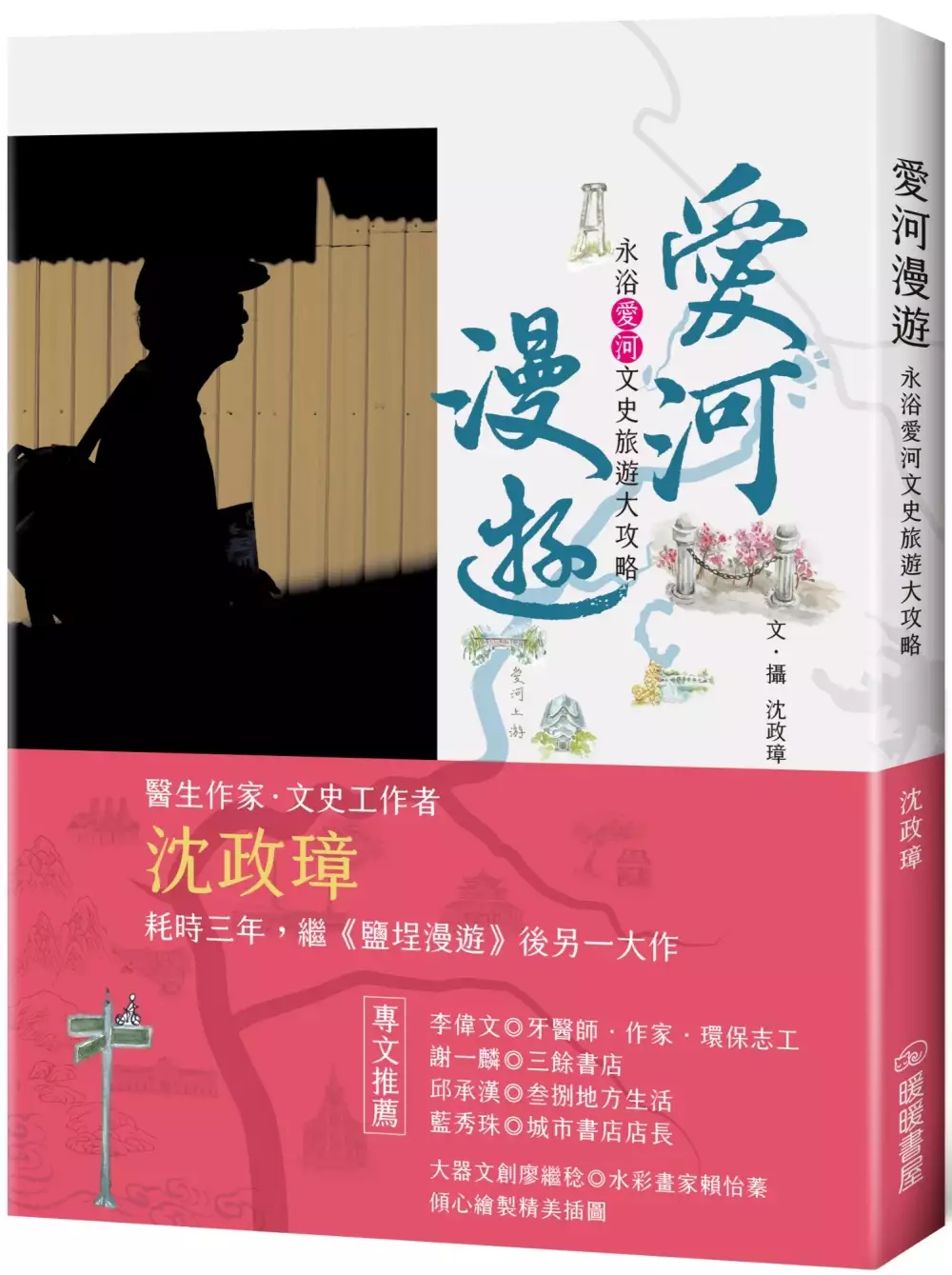

愛河漫遊:永浴愛河文史旅遊大攻略

為了解決三民區人口結構 的問題,作者沈政璋 這樣論述:

醫生作家 文史工作者 沈政璋 耗時三年,繼《鹽埕漫遊》後另一大作 大器文創廖繼稔◎水彩畫家賴怡蓁 傾心繪製精美揷圖 魂縈夢迴到高雄,只為愛河走一回! 一本認識大高雄母親的河──愛河的旅遊書 一本認識自己土地的人文地理入門書 一本高雄最完整貫穿過去現在的歷史漫遊參考書 一本高雄人、台灣人都應該擁有的好書 這本《愛河漫遊》,廣闊地爬梳整理屬於這條河深刻的、平易的、歷史的、文化的、旅遊的線索,提醒著我們愛河的重要性。而且談的不只是一般人們所熟悉的、屬於五福橋到建國橋之間的那段愛河,更一路上溯至中上游,甚至來到

支流幸福川與寶珠溝,以及系出同源的曹公圳。 作者以幽默口吻與輕巧文字,搭配其看待事物的獨特眼光,將這條屬於高雄與高雄人的生命之流大小事,靜靜地收入那一頁頁書簡之中,如愛河般,安靜地陪我們走過每個不尋常的日常。 專文推薦 李偉文∕牙醫師.作家.環保志工 謝一麟∕三餘書店 邱承漢∕叁捌地方生活 藍秀珠∕城市書店店長 推薦書評 用一條愛河,是可以把整個高雄串起來的……是像珍珠一樣串起高雄美麗的城市風貌。──沈政璋 每個城市的故事一定是從一條河開始……一條河的前生今世,往往也是預視我們未來的管道。──李

偉文∕牙醫師.作家.環保志工 世界上偉大的城市,必有偉大的河流水路。而偉大的水路,必先有打從心裡尊重,且向水學習,與水和平共生共存的住民。──謝一麟∕三餘書店 愛河流過高雄這座城,也流經城裡每個高雄人的生命之中……愛河不僅是一條城市之河,更是生命之流,容納生死也包容悲歡。 ──邱承漢∕叁捌地方生活 快快快,跟著沈醫師,騎著卡踏車,吹著口哨,去發現都市邊陲的移民信仰,及隱匿在都市角落的宗教故事,喝口青草茶,多元多樣多性格,愛與包容好城市。──藍秀珠∕城市書店店長

長青族使用社群媒體對其生活品質滿意度研究 -以嘉義市某社區人文關懷協會為例

為了解決三民區人口結構 的問題,作者王園琇 這樣論述:

隨著網路與智慧型手機的普及,使社群媒體加速發展,本研究以社群媒體互動性做為研究主軸,針對長青族藉由手機使用社群媒體(Line)對其生活品質影響作探討,以參與嘉義市某里社區人文關懷協會活動之長青族作為調查對象,藉由問卷調查法,蒐集實證性資料,作為分析研討依據,以描述性統計、信度分析、相關分析、多元迴歸分析進行統計分析。根據資料分析結果,本研究社區協會活動重要性對生活品質滿意度有顯著正向相關、社區協會活動重要性對協會社群媒體依賴性有顯著正向相關、協會社群媒體依賴性對生活品質滿意度有顯著正向相關,且協會社群媒體依賴性對社區協會活動重要性與生活品質滿意度有完全中介之影響

高雄港都首部曲:哈瑪星

為了解決三民區人口結構 的問題,作者李文環,蔡侑樺,黃于津,蔡佩蓉,佘健源 這樣論述:

「哈瑪星」為日文「濱線」鐵道(はません)一詞的轉化, 碼頭與鐵路造就了這塊繁榮街町, 曾是高雄最多日人定居之地,南臺灣中最早進入現代化的區域。 踏足「哈瑪星」,就像沿著鐵軌走進了專屬高雄的時光隧道。 解構高雄港都的前世今生 → 升起於臺灣山海之濱,鐵路與航線在此交會, 填海造陸打造出來的「哈瑪星」街町,述說高雄港市百年榮耀! 想瞭解高雄港區「哈瑪星」這塊土地,就靠這一本。 「哈瑪星」是日治時期由日本人填海造陸所打造出來的新街區(位高雄鼓山一帶),也是今日高雄市內新興文化景點之一。 本書追溯哈瑪星的前世,摹畫出高雄港都從清末打狗港至今日新風貌的發展脈絡

。 作者實地探尋,精心蒐集各類資料,以深入淺出的內容加上詳細圖解,讓您猶如登上時光列車,巡視那些被遺落的歷史! ★用說故事方式,娓娓述來由小港口變身成今日國際轉運大城的高雄港都發展史 ★圖文並茂,輔以大量相關珍貴照片、整理有序的表格及參考地圖 ★感受臺灣史風華,深入在地采風底蘊,跟隨「文化旅遊」新潮流! 在地人眼中的《 哈瑪星 》 *高雄市長 陳菊: 高雄市以港起家,哈瑪星是「港都」發展的起點,一切都可由此追本溯源。 *高雄市文化局長 史哲: 哈瑪星「移民馬賽克」的獨特群像,在同一空間中相互交疊,與今日生活在哈瑪星的人們及訪客持續對話。 *高

雄在地文史學者/文藻外語大學教授 張守真 教授: 哈瑪星就打狗(高雄)的歷史而言,是現代化新興市街的先驅,許許多多的「第一」誕生在這兒。 各界齊聲推薦 學術界:交通大學前校長 張俊彥/淡江大學前校長暨前監察委員 趙榮耀/高雄在地文史學者 張守真 企業界:慶富造船公司總裁 陳慶男/豐國水產事業董事長 蔡定邦 棒球界:兄弟象前總教練 林易增/Lamigo總教練 洪一中 文學界:歷史奇幻作家 王家祥/聯合文學總編 王聰威/詩人作家 焦桐 流行音樂界:台語小天后 黃妃/典選音樂公司總經理 王方谷 宗教界:高雄代天宮管委會理事長 周和勝 環境保育界:高雄市

野鳥學會前會長 歐瑞耀

評估COVID-19與地區性公園使用者之依附感效應-以台中北屯兒童公園為例

為了解決三民區人口結構 的問題,作者江浚瑋 這樣論述:

COVID-19於全球擴散,除了影響醫學、經濟與商業行為之外,亦導致許多生活模式的改變,綠地空間的使用即為其中之一。台灣受疫情影響,於110年5月,許多縣市開始依照中央疫情指揮中心公告而逐步封閉或管制像市場、公園等容易產生聚集的空間。但就如同國外的情形一樣,引起了許多的抗議活動,甚至不顧一切的進入相關的空間進行使用。本研究即據此思考是否有相關的影響因子,導致使用者在COVID-19爆發,都市因疫情嚴峻而限制空間環境使用,仍然必須進入公園空間進行活動。研究以台中市北屯兒童公園的使用者為對象,初期於三級警戒期間,先以行為觀察的方式了解基地在封閉的狀態之下,是否真的有民眾進入活動,並了解活動形式與

停留時間。再以結構式問卷進行相關問項評估。影響因子則設定為四項構念包括:目的地吸引力、地方依附、活動涉入及行為意圖。目的地吸引力、地方依附及活動涉入設定為自變數,而行為意圖則作為依變數,並且在研究架構中另外以地方依附及活動涉入作為中介變數,來了解各構念影響關係。透過問卷方式,評估公園使用者對公園是否具有地方依附甚至是制約現象。經研究結果顯示,在疫情嚴峻且公園空間限制使用之下,公園的主要使用族群特色包括以女性居多、年齡為61歲以上人口較多、使用者大多已退休,教育程度多為大專院校以上。而在公園關閉情況下使用者的活動頻率依舊非常高,時段以清晨及黃昏為主,活動以進行日常習慣項目為主;通勤時間以十分鐘為

主,因此使用族群主要為附近的居住之居民。而目的地吸引力、活動涉入與地方依附對行為意圖存在顯著的直接效果。目的地吸引力、活動涉入及地方依附傾向越高,對於行為意圖影響越大。此外,活動涉入與地方依附分別具有目的地吸引力對行為意圖的中介影響效果,經迴歸分析顯示,標準化係數分別為0.060及0.037,表示其透過活動涉入與地方依附,增加公園使用者的行為意圖。而放鬆心情的環境、新鮮的空氣、可運動及活動筋骨的空間為民眾在公園封閉期間,仍然不顧一切進入公園的原因。此外公園對使用者具有很深的意義、有非常高的依附感及有強烈的認同感,都會影響使用者到公園之動機。疫情導致民眾的活動均局限於室內空間,在使用者覺得所在地

相對安全的情況下,到開闊空間進行活動是渴望的。冀望透過此項研究來了解綠地空間之封閉,對其使用族群及行為影響,未來亦可提供公園綠地系統在面對相似之疫情時之應對措施及管理規範。