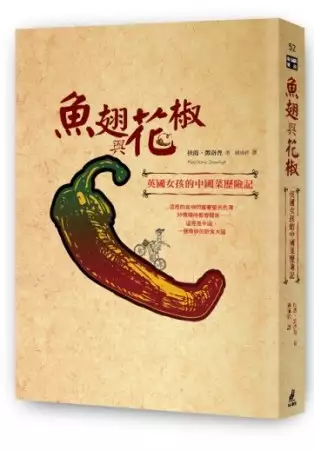

三峽大壩古蹟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王基倫寫的 鐘樓應該有怪人:我的歐亞紀行 和扶霞.鄧洛普的 魚翅與花椒:英國女孩的中國菜歷險記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站創造神話三峽大壩驚世工程- 天天要聞也說明:三峽大壩 位於湖北省宜昌市三鬥坪鎮境內,距下游葛洲壩水利樞紐工程38公里,是當今 ... 由於大面積截流,有許多歷史古蹟被淹沒於水中,像是著名的張飛廟被淹搬遷,屈原 ...

這兩本書分別來自釀出版 和貓頭鷹所出版 。

最後網站長江三峽大壩的興建浩成哪fe倉面影響?(甲)名勝古蹟遭受..則補充:【已刪除】45、長江三峽大壩的興建浩成哪fe倉面影響?(甲)名勝古蹟遭受淹沒(乙)當地移民被迫遷徙(丙)水災發生頻率提高(丁)河川生態的衝擊(戊)長江三角洲面積 ...

鐘樓應該有怪人:我的歐亞紀行

為了解決三峽大壩古蹟 的問題,作者王基倫 這樣論述:

行旅於巴黎聖母院、鹿特丹的方塊屋、奧斯陸的小精靈、西班牙佛朗明哥舞的發源地塞維亞、中國的江南水鄉、慕田峪長城……你看見了什麼? 誠如旅行文學家陳室如所言,「此書中的足跡涵蓋歐洲與亞洲共十二個國家,記錄多年海外訪學交流的難得體驗,以學者身分開展的人文之旅,連綴東西方多處學術機構與藝術殿堂,嚴謹平實的文字風格,信手拈來各式豐富知識典故,跨越疆界,更使得遊記充滿了厚度與深度。」作者王基倫以外來者的眼光,在異國作平實真誠的記錄,記錄異國風情的同時,也重塑自己的故事,以文字建構起奇幻世界,與您一起感受當地的美好。 本書特色 「此書中的足跡涵蓋歐洲與亞洲共十二個國家,

記錄多年海外訪學交流的難得體驗,以學者身分開展的人文之旅,連綴東西方多處學術機構與藝術殿堂,嚴謹平實的文字風格,信手拈來各式豐富知識典故,跨越疆界,更使得遊記充滿了厚度與深度。」--旅行文學家陳室如專序推薦 名人推薦 旅行文學家陳室如(國立臺灣師範大學國文學系副教授)

三峽大壩古蹟進入發燒排行的影片

葛洲壩水利樞紐,被譽為「萬里長江第一壩」,是長江幹流上第一座大型水利樞紐,位於中國湖北省宜昌市境內的長江三峽末端河段上,距上游的三峽水電站38公里,距下游宜昌市主城區約6公里。因壩址處江中原有一小島葛洲壩而得名。」大壩位於長江三峽的西陵峽出口—南津關以下2300米處,距宜昌市鎮江閣約4000米。北抵江北鎮鏡山,南接江南獅子包。長江水流由東急轉向南,江面由390米突然擴寬到壩址處的2200米。由於泥沙沉積,在河面上形成葛洲壩、西壩兩島,把長江分為大江、二江和三江。大江為長江的主河道,二江和三江在枯水季節斷流。工程上游流域面積約100萬平方公里,多年平均流量14,300立方米/秒,水庫總庫容15.8億立方米(三峽大壩水庫393億立方米)。安裝發電機組21台,總裝機容量271.5 萬千瓦(三峽2,250萬千瓦),投產後,通過擴建一台機組和實施兩台機組改造增容,現裝機容量為277.7萬千瓦,年均發電量157億度。 工程自1970年12月30日動工,1988年12月10日竣工,1989年1月3日,長江葛洲壩水利樞紐宣布建成。

長江三峽水利樞紐工程,常簡稱三峽工程或三峽大壩,是中國長江上游段建設的大型水利工程項目。分布在重慶市到湖北省宜昌市的長江幹流上,大壩位於三峽西陵峽內的宜昌市夷陵區三斗坪,並和其下游不遠的葛洲壩水電站形成梯級調度電站。它是世界上規模最大的水電站,是中國有史以來建設的最大的水壩。三峽水電站的機組布置在大壩的後側,共安裝32台70萬千瓦水輪發電機組,其中左岸14台、右岸12台、右岸地下6台,另外還有2台5萬千瓦的電源機組,總裝機容量2,250萬千瓦,年發電量約1,000億千瓦·時,相當於計熱電發電效率後燃燒標煤0.319億噸的發電量,年直接減排二氧化碳0.858億噸。而它在發電、防洪及航運方面帶來巨大利益的同時,附帶引起的移民、環境等問題,使它從開始籌建的那一刻起便始終與繁雜的各種爭議相伴。三峽工程的總體建設方案是「一級開發,一次建成,分期蓄水,連續移民」。工程共分三期進行,總計需17年,目前已經全部建成。

一期工程從1993年初開始,利用江中的中堡島,圍護住其右側後河,築起土石圍堰深挖基坑,並修建導流明渠。在此期間,大江繼續過流,同時在左側岸邊修建臨時船閘。1997年導流明渠正式通航,同年11月8日實現大江截流,標誌著一期工程達到預定目標。

二期工程從大江截流後的1998年開始,在大江河段澆築土石圍堰,開工建設泄洪壩段、左岸大壩、左岸電廠和永久船閘。在這一階段,水流通過導流明渠下泄,船舶可從導流明渠或者臨時船閘通過。到2002年中,左岸大壩上下游的圍堰先後被打破,三峽大壩開始正式擋水。2002年11月6日實現導流明渠截流,標誌著三峽全線截流,江水只能通過泄洪壩段下泄。2003年6月1日起,三峽大壩開始下閘蓄水,到6月10日蓄水至135米,永久船閘開始通航。7月10日,第一台機組併網發電,到當年11月,首批4台機組全部併網發電,標誌著三峽二期工程結束。

三期工程在二期工程的導流明渠截流後就開始了,首先是搶修加高一期時在右岸修建的土石圍堰,並在其保護下修建右岸大壩、右岸電站和地下電站、電源電站,同時繼續安裝左岸電站,將臨時船閘改建為泄沙通道。2006年5月20日三峽大壩主體部分完工。2009年年底全部完工。

都江堰是中國古代建設並使用至今的大型水利工程,位於四川省都江堰市城西,岷江上游340公里處。都江堰是由戰國時期秦國蜀郡太守李冰及其子於約前256年至前251年主持始建的。經過歷代整修,兩千多年來都江堰依然發揮巨大的作用。都江堰周邊的古蹟甚多,主要有二王廟、伏龍觀、安瀾橋、玉壘關、鳳棲窩和鬥犀臺等。整個都江堰樞紐可分為堰首和灌溉水網兩大系統,其中堰首包括魚嘴(分水工程)、飛沙堰(溢洪排沙工程)、寶瓶口(引水工程)三大主體工程,此外還有內外金剛堤、人字堤及其他附屬建築。都江堰工程以引水灌溉為主,兼有防洪排沙、水運、城市供水等綜合效用。它所灌溉的成都平原是聞名天下的「天府之國」。1980年7月7日列為四川省重新確定公佈的第一批省級文物保護單位。1982年2月24日公佈為第二批全國重點文物保護單位[2]。2000年,都江堰以其為「當今世界年代久遠、惟一留存、以無壩引水為特徵的宏大水利工程」,與青城山共同作為一項世界文化遺產被列入世界遺產名錄。

魚翅與花椒:英國女孩的中國菜歷險記

為了解決三峽大壩古蹟 的問題,作者扶霞.鄧洛普 這樣論述:

這裡的食物閃耀著螢光色澤,好像隨時都會醒來…… 在這裡,你無法明確判斷眼前的東西能不能食用。你可以津津有味地嚼一頂帽子,或是朝牆壁咬下一大口;同樣的,你也可以用午餐的食材蓋一間小屋子。 在這裡,只要一把刀,就能把食材處理成各種形狀。你可以「切」,可以「片」,也可以「斬」「砍」「捶」「刮」「剜」,再加上切入的角度和切割的方向,變化出千變萬化的刀法。 在這裡,食物完全融入人們的日常生活,甚至人們的語言。他們說在愛情裡嫉妒的人是「吃醋」,「吃苦」則是對於生存的悲傷與艱難最好的形容。 這裡是中國,一個奇妙的飲食大國。 這本書是關於中國菜出乎意料的美好,也是一個英國女孩在中國的冒

險故事 獲得英國飲食作家工會大獎肯定的扶霞在一九九四年前往中國長住。打從一開始她就發誓不論人家請她吃什麼,不管那食物有多麼古怪,她一律來者不拒。在這本難得一見的回憶錄中,扶霞追溯自己和中國飲食之間的關係演進:第一次與四川料理相遇時的神魂顛倒、親眼目睹雞鴨被宰殺時的驚嚇、體驗千變萬化的刀工、對養生飲食的嘆服、品嘗珍稀野味時內心的道德兩難等等。 在這段迷人的旅途中,扶霞曾經是川菜廚師學徒,也曾試圖說服中國人「西餐」既不單調也不簡單,結果卻令人啼笑皆非;她還品嘗過各種珍禽異獸,包括狗肉、果子狸、蠍子、兔腦殼、卵巢脂肪製成的雪蛤。但一個西方人究竟可不可能完全接受中國的飲食習慣?當扶霞回到英國老

家的廚房時,她看著一隻鮮嫩的淺綠色毛毛蟲,猶豫著該不該把牠吃下去…… 透過扶霞的眼睛,我們得以用全新的角度來了解我們熟悉的中國菜。原來不同地方的食物,都有其獨一無二的氣質。川菜的辣帶著一絲絲的甜味,就像悠閒而迷人的四川人,總是帶著一絲甜甜的體貼;湘菜直接又毫無妥協餘地,就跟那裡培養出來的軍隊領袖一樣;揚州菜則是太平盛世的食物,溫暖而撫慰人心。 從四川熱鬧的市場到甘肅北部荒僻的風景,從福建的深山到迷人的揚州古城,本書呈現了中式料理讓人難忘的美妙滋味,也深刻地描繪出中西飲食文化差異,兼具人文觀察與幽默趣味。這是世上最令人目眩神迷的烹飪文化,最道地的記述。 作者簡介 扶霞.鄧洛普Fuchsi

a Dunlop 在牛津長大,於劍橋大學取得英國文學學士學位,其後於倫敦亞非學院以名列前茅的優異成績獲得中國研究碩士學位。一九九四年,扶霞在獲得了英國文化協會獎學金補助後,前往中國四川大學就讀一年;其後又在四川烹飪高等專科學校接受了三個月的專業廚師訓練。 扶霞著有三本書,分別是《四川烹飪》(Sichuan Cookery,在美國以《天府之國》(Land of Plenty)書名出版)、《湘菜譜》(Revolutionary Chinese Cookbook: Recipes from Hunan Province)、《魚翅與花椒》(Shark's Fin and Sichuan Pep

per: A Sweet-Sour Memoir of Eating in China)。 她在BBC中文頻道首度與中國當地電台合作時,擔任與成都電台合作的「吃東吃西」電台節目共同製作人,這是一系列以飲食為主題的雙語節目。她的文章曾刊登於各大報章雜誌,包括《金融時報》《紐約客》《美食家》《四川烹飪》雜誌等。她的作品也先後贏得了許多獎項。二○一○年,湖南省政府特別頒獎以肯定扶霞對湖南料理國際化的貢獻。 扶霞在最近十年裡,長期從事演講與烹飪示範工作,有時是獨立進行,有時則是和中國廚師合作,足跡踏遍了巴塞隆納、雪梨、紐約、加州、杜林、北京、上海與成都。她還曾擔任過中國烹飪旅行團的領隊。扶霞目

前是倫敦「水月巴山餐飲集團」的顧問,負責對這家川菜館的菜單提出建議,同時指導或協助員工訓練,以及接待媒體的採訪。 譯者簡介 鍾沛君 台大外文系、輔大翻譯研究所畢業,專職中英同∕逐步口譯、書籍文件筆譯,譯有暢銷書《大腦、演化、人》《與神共餐》。 推薦序 品嘗中國飲食文化的真味兒 梁幼祥推薦序 水煮魚裡的寂寞 張國立推薦序 用食物書寫中國 黃國華中文版序 中國廚房裡的寶藏 引言 中國人什麼都吃第一章 好吃嘴第二章 擔擔麵!第三章 殺魚是第一步第四章 野蠻人才吃沙拉第五章 嶄露鋒芒第六章 調味與火候第七章 飢腸轆轆的死者第八章 膠質的彈牙口感第九章 病從口入第十章 革命不是請客吃飯第十一章 香

奈兒和雞腳第十二章 帝王饗宴第十三章 罪與椒第十四章 熊掌雞骨第十五章 大閘蟹有詐第十六章 紅樓夢後記 一隻菜蟲 推薦序1品嘗中國飲食文化的真味兒梁幼祥 舉凡以吃為主的文章,愈精采的愈發生在富裕的年代。中國在文革的那段時間,整個社會幾乎與美食這玩意兒,像斷了線的風箏,飄飄的虛。改革開放,讓中國活了過來,香港、澳門的回歸,中國的龍騰虎躍,讓世人得重新來檢視認識她。 二十年前,我曾開過將近十年的書店,那些年,能放在架上有關吃的書,少之又少;但這幾年不一樣了,食譜多得離譜,說吃的文章、讓人有收藏參考價值的,有,卻不多,細細地翻,愈發現文抄公一堆! 每個年代的吃,都是當代社會的一種記實,

它總能張顯政治、經濟、科技、文化與民俗的許多面貌。然而,吃,亦能凸顯地域風格的差異性,論起要寫吃的表面或寫去哪吃,那太容易了;寫一篇文章,如何把吃背後的那股學問,挑筋揀骨地描出來,那就不是件容易事兒啦! 幾年前,扶霞透過新聞局,採訪我,我帶她到台北永和的上海小館,邊吃邊聊。當時她問問題的內容,就讓我感覺到她的用功及深度。至今的印象就如她在上海小館牆上簽的名,一樣的深刻。 這次讀了扶霞的文章,非常驚訝的是,生長於牛津、畢業於劍橋的她,卻能對遠遠許多人覺得深不可測的中國飲食文化,寫得精闢入理,許多自稱美食家的中國人,我想看完她的文章,都得汗顏不已! 這本書根本是扶霞用味蕾在探索中國深坳

裡的歷史,和那許多老外難以理解的中國文化。她隨興地用食物勾勒出中國庶民的生活情趣,筆觸之深,把我們視而不見、習以為常的文物,描繪得脫皮見骨。 她親臨韶山,嘗社會主義下、人民英雄毛主席的家鄉味,她看穿了現今老百姓利用老毛之名,賺回在文化大革命時失去的財富;她用紅樓夢牽引著揚州這樣有詩有畫的城市,文字的布局,勾撩我重遊瘦西湖和何園的意圖,更令我饞想干絲、湯包和舒適的澡堂! 認真求實的探源,她曾為了本食譜,感受到在封閉的社會主義國家裡,被誤認為間諜的無奈! 雖然我與扶霞只一面之緣,但不那麼的熟悉,還記得當時在不認識她的情況下,我盡地主之誼,讓她感受台灣的食物美味,也讓她感受正港的台灣人情

味。上海小館的那次餐敘訪談,我只看到這英國女孩,一邊品味,一邊認真聽我的講述,並怕錯過什麼似的,快速地用筆在她的小本上寫字,在看她這書之前,我萬萬沒想到扶霞在結構中國飲食的章節能力,遠遠超過許多許多的台灣作者! 嚴格地說,台灣現今的雜誌書籍報導,都是哪裡有什麼好吃的多,電視都是小成本製作,藝人耍耍寶、說說笑、大廚教你偷呷步、沒皇帝了還有假御廚搞些家常菜忽悠人,再看看一堆部落客的那些po文,好笑的總是「好感動」「入口即化」「脆中帶嫩」,讓我覺得飲食文化何在? 中國的綿綿江河、疊疊高山,孕育著多少與吃有關的歷史與文化,扶霞的書在改變老外對中國的不解,她考古論今一頁頁翻開中國飲食的社會節奏與

結構,我期盼扶霞在此書之後,再用築萬里長城、蓋三峽大壩的雄心,以不同背景的筆觸,寫出更多一篇篇有深化味道的中國食記! 梁幼祥 美食評論家,北京中央人民廣播電台美食節目主持人 推薦序2水煮魚裡的寂寞張國立 去年我到上海看朋友,其中一位是重慶人,年輕時因為知青下鄉運動而從大巴山到了安徽,認識一度被「下」到東北去的上海女孩,兩人熱戀成婚,於是重慶男人在日後的二十年內,都生活於上海。 理論上當個上海人沒什麼不好,他也很適應,唯獨他的舌頭始終不肯妥協,就這樣,家裡常為了吃發生衝突。朋友好下廚,菜做得也不錯,可是老婆和女兒總嫌川菜味道重,寧可自己做上海菜,因此當我去他家吃飯時,兩人在陽台上抽菸

,他冷冷地這麼說: 「味道重?哼,你吃她們的上海菜看看。」 當時覺得,愛做菜的男人不能進廚房,等於拿破崙少了戰場,獨守聖赫勒拿島,不爽而已吧。 他在重慶買了新房子,約我去住住。好,藉此機會好好逛逛重慶。他的新居在嘉陵江畔一棟大樓內,才進門,他頓時換成另一個人: 「晚上想吃什麼?」 在重慶一待兩個星期,他每天做三餐,幾乎是川菜教學,從魚香肉絲(原來這道菜和魚無關)到水煮魚(也和水沒太大關係),恍然有所悟,他為了婚姻還真付出不少代價;我也徹底明白,川菜的奧妙與美味。 《魚翅與花椒》是個英國女作家寫的,在台灣學了起碼的中文後,她曾在四川苦學川菜、為吃走遍大江南北,終於坦然地遨

遊於中國料裡中。書裡寫的包括東西方在飲食上的鴻溝,包括她的中菜食譜,包括她在大陸的生活。儘管她是中菜之旅中寂寞的英國人,卻帶給我重新省視中菜的深沉思考。其實何止外國人,即使都是中國人,彼此間對於料理的觀念也差之千里。舉例來說,拿「做飯」這件事,台灣人說「煮飯」,而且習慣用「煮」來代表烹飪。江浙、安徽不同,他們說「燒飯」,「燒」是廚房內的標準動詞,一個安徽朋友請吃飯時,在電話裡這麼對我說: 「帶你老婆一起來,我燒幾個菜吃吃。」 那晚他做的是西班牙燉菜,不過,照樣「燒」。 到了廣東人嘴裡,大部分時候也用「煮飯」,但有時候則說「煲飯」。 這位幾度被視為「竊取商業機密」的英國女子,用她的

狂熱四處追尋中國美食的精髓。由面對「雪山神蜉」這道甜點上灑滿的螞蟻,徹底忽略它真有「去風濕、通經絡之功效」的存在意義。到領著父母在成都嘗試火鍋,見父親如何努力尊重中國美食: 「我可以用我的『心耳』聽見他的牙齒磨咬著橡膠般鵝腸的吱吱聲,用盡氣力想咬斷它。」 從聽著一位僧侶這麼告訴她廣東菜「三叫」的由來: 「第一叫是他們用筷子夾起掙扎的新生小老鼠發出的聲音,第二叫是老鼠被放進醬汁裡的叫聲,第三叫是老鼠頭被咬掉的叫聲。」 乃至於她學成返英,揣著中國菜刀坐在倫敦地鐵裡的喜悅,她想著: 「如果有人笨到想要搶劫我而可能發生的情況,就讓我有種甜美、竊喜的感覺。『我們應該先切牛舌片還是骨牌

片呢?』在微光照亮刀鋒冷冽的反光下,我可能會這樣問搶匪。」 吃,是件阻隔著千山萬水的文化差異,是個人內心裡對欲望的極致,是冒險犯難的另一種定義,也是勾起旅行激情的原始動力。 回到四川朋友,我們在重慶那段度假日子,上午去爬山逛名勝古蹟,下午回家一方面避暑,一方面我寫我的稿,他辦他的事。至了傍晚,他對著陽台下的嘉陵江說: 「今天晚上炒什麼菜呢?」 喔,他的心中,「做飯」這回事,是炒出來的。 跟著扶霞.鄧洛普,走進熟悉卻又洋溢著新奇快感的中菜世界,原來蔥薑蒜椒是這麼處理的: 「去皮的薑和大蒜都一定要切成『指甲片』的樣子。 「蔥和辣椒切成長斜段,她(四川老師)把這稱為『馬耳朵

』。」 原來到市場裡買雞,是這麼挑的: 「從腳就看得出來牠的年紀。你看這隻的拇指幾乎都還沒長,表示牠很年輕。」 跟著書,來試做回鍋肉: 豬肉得先在滾水裡先煮滾,再用文火慢煮到全熟。肉冷了之後才切成薄片。要將肉片炒得融出油脂稍微捲起來,再倒進豆瓣醬,油變紅時加甜麵醬和豆豉,最後下蒜苗拌炒…… 一碗白飯配上剛起鍋的回鍋肉,敬所有踏上尋找美食之途的寂寞旅人。 張國立 知名作家,和老婆組成食神夫妻檔, 合著《張國立+趙薇的北京飯團》等多部飲食遊記。 推薦序3用食物書寫中國黃國華 二、三十年以來,中國這個古老國家所發生的天翻地覆的巨變,不論從經濟、社會、人民、軟硬體建設……

各種層面,都有相當豐富的素材可供討論,各類探討巨變中國的著作如過江之鯽,早就充斥書海,對於中國的演進,有從表面經濟數字出發的盲目崇拜,有從區域安全和權力平衡考量下的恐中情節,也有從東西文化鴻溝之間所興起的好奇,更有從人民素質跟不上硬體進步之間的間隙而產生的鄙視。對!這些都是中國,但卻都只是沒有經過真正中國深層與底層文化的融合而所產生的「瞎子摸象」下的中國。 作者是位道道地地的英國女孩,從一九九二年起就從英國深赴中國的內陸--四川,二十年來跑遍中國大江南北深入研究中國食物,從四川、湖南、福建、揚州、蘇州,用食物的觀點單純地切入中國文化的精髓,扶霞這位英國女孩雖然只是單純地記錄著她在中國學習作

菜、蒐集食譜和品嘗各地食材的經過,但卻從食物的探索中,中肯地用食物寫出中國二十年來的變化。 用一句通俗的話術來形容作者與本書:「她用食物書寫出中國近代演變」,尤其是本書的前半段,作者在二十年前的九○年代初期深入四川這個當時尚未步入開放改革的古老內陸,藉由四川菜透析了封閉的中國,更難能可貴的是,作者沒有帶著西方慣有的優越感,也沒有商人那股只憑成長觀點就無限上綱的大國歌頌理論,最有趣的是,只憑一道道輕描淡寫的菜餚點出中國文化,而作者完全不會用一種旅客或過客的心態來品嘗中國菜餚,她是透過長時間的深入內陸與基層廣大中國人民的交往,透過中國庶民食物和各地料理區分出不同風貌的中國,她不談政治不論經濟,

卻可以從食客與廚娘的角度清楚地切入中國,這包括你我熟知的中國(如大家耳熟能詳的川湘粵淮揚京魯等各地料理)、未知的中國(光鮮成長外貌之下的守舊固執)、興盛的中國(飲食的精緻和講究)、危機四伏的中國(炫富的飲食浪費和遭到嚴重污染的各種食材)。 食物的最迷人處是療癒人心,食物之可愛在於容易成為不同文化之溝通橋梁,但食物卻又是最深的文化鴻溝,這本《魚翅與花椒》用一道道的料理,簡單的文字和美食記行,述說出中國文化的親近面和頑固面,本書除了作者的廚藝學習之旅、中國各地美食品嘗經驗之外,也用中國各地的地方料理點出中國各地方的差異,深入各地民情風俗,保育動物的濫捕和食用,各地食物背後所代表的文化意涵和社會

演進,各地的建築(如福建土樓在飲食上的意義)。 作者藉由食物也見證了中國的變化,像她在四川大學旁吃了好幾年的傳統擔擔麵攤,卻消失在都市重建與更新的時代巨輪之間,發展與傳統好像永遠找不到平衡點,老饕所堅持的基本教義美食到底能否捍衛下去呢?美好古老的中國似乎慢慢地消失殆盡,又何止是那一道道的傳統庶民美味而已呢! 黃國華 文字工作者,別號總幹事,主持「黃國華耕讀筆記」部落格,著作繁多,領域遍及財經、小說、旅行文學等等。 中文版序中國廚房裡的寶藏 我在一九九○年代初期開始愛上中國與中國菜。從那時起,我多數的時間都在學習中國烹飪、研究中國的飲食文化,並以這兩個主題為英語國家讀者寫作。我堅信中

國有世界上最豐富、最成熟的烹飪文化,而我的心願就是在西方世界推廣它,讓西方人也能欣賞到這樣的文化。 我在一九九四年時,因獲得英國文化協會的獎學金而前往四川大學就讀,隔年我又花了三個月的時間在「四川烹飪高等專科學校」學習四川烹飪,同時也在當地的多家餐廳廚房學做川菜。在後來的六年裡,我每年都會在四川待好幾個月,以研究探索那裡的傳統烹飪文化。為此,我不厭其煩地纏著餐廳大廚、小飯館做家常菜的廚子,甚至是向街頭小販討食譜。我的第一本書《四川烹飪》(Sichuan Cookery)於二○○一年在英國出版,書中收錄了經典川菜食譜以及四川飲食文化介紹;此書隔年又在美國出版。這本書廣受讚揚,被譽為「經典之作

」,並在二○○二年時獲頒「傑瑞米羅德獎」(Jeremy Round Award)的「最佳初試啼聲作品」。(此書去年也榮獲英國《觀察者食物月刊》(Observer Food Monthly)評選為「史上最佳十大烹飪書籍」之一。)我的第二本書《湘菜譜》(Revolutionary Chinese Cookbook)是一本湖南菜食譜選集,該書在二○○六年出版後,亦入圍兩大烹飪書籍獎項。 除了圖書寫作以外,我還先後為世界各地的報章雜誌撰寫了中國菜與當地飲食文化的文章,有時候我也會以中國料理「專家」的身分參加電台或電視節目,偶爾還會舉辦演講和烹飪課程。我曾經伴隨中國廚師到世界各地去演講、示範。當然,

我不會假裝自己已經得到了中國老師們的專業知識或經驗的皮毛,但我希望自己對中國烹飪的熱情,以及嫻熟的英語文字功力(我是劍橋大學英國文學系畢業生),不只是能夠增進世界對中國飲食文化的了解,還能讓世界各國的人更加了解整個中國社會。 對我來說,寫作烹飪書就是在發掘一個文化最好的一面:廚房爐灶的溫暖、家庭的愛與親屬關係、民俗文化的豐富、傳統的安全感。我在寫前面兩本介紹川菜和湘菜的圖書時,費盡心力地想捕捉這兩個省分各自的人文精神,以讓英語系的讀者不只能了解中國人廚房裡的祕密,還能一窺中國社會、歷史、文化的內涵。因此,這樣的一種寫作思路就導致原本應該讓閱讀者食欲大振的烹飪書,寫到最後卻不由得變成了一篇篇

以浪漫的眼光描述一個地區民眾的飲食生活的記敘文。 《魚翅與花椒》這本書就不一樣了。我在這本書裡和盤托出了過去十五年裡,自己以西方人的身分研究中國飲食文化的經驗。所以我不只描寫了自己一開始對四川菜的心醉神迷,以及我在中國的一些驚人又開心的冒險經歷,還講述了一些比較有挑戰性的個人經驗。在這本書裡面,我也討論了不管是中國人還是西方人在飲食方面都必須面對的一些棘手問題,比如貪婪、社會分配不均、環境破壞等。我非常希望我的中國讀者朋友會覺得我這一個外國人對這些問題的看法很有意思,而能把這些比較逆耳的話當作是一位老朋友的諍言、忠告,而不是一種惡意的冒犯。 從我探索中國菜開始已經超過十五年,而我至今依

舊深深地被她所吸引,而在這十五年裡,很多事物都改變了。當我一九九二年第一次到中國時,我的同胞大多對這個國家知之甚微,他們似乎更傾向於認為,中國菜就是便宜的外帶速食(糖醋肉和蛋炒飯!),或者是可怕的古怪食物(蛇肉和狗肉!)。現在,隨著中國在全球的影響力與日俱增,很多西方人都會前往當地親眼看看這個國家。而當他們回來後,不只是會讚嘆當今中國現代化和進步的速度,還會對那裡的美味料理留下深刻印象。我希望到了最後,他們會給予中國料理文化應有的尊重,認同中國烹飪不只是帶來愉悅的泉源,她還是我們人類文明的一個寶庫。 我也希望中國人能夠以自己所擁有的傳統飲食文化而自豪,尤其是在傳統的養生飲食這方面。在速食文

化的興起,家庭料理的衰微,以及世界各地因現代西式飲食生活方式而引起的疾病(糖尿病、癌症、心臟疾病等)患者數量暴增,可以說中國人在這方面有很多的東西可以傳授給西方人。因此我希望,除了西方世界能對中國豐富且超群的飲食文化有更深的感悟以外,中國人自己也應當認識並肯定中國烹飪寶藏的豐富,並且盡力地傳承給自己的下一代。 儘管成都讓人立即就為之著迷,但我剛到這裡的前幾個禮拜完全陷入悲慘和迷惘的境界。我其實並不太知道我在中國做什麼。在這之前,我的人生一直都像是在輸送帶上,不經思索地隨著帶子移動,讓我從高中的學術溫室進入劍橋大學,接著走上記者生涯。長久以來我都醞釀著要成為專業廚師的想法,但是我大學畢

業的時候身負債務,而且我本來為了還債做的短期工作竟然提供了我長期的職位,我也沒有勇氣拒絕。在我二十歲出頭的那段時間,我受困於一份根本不適合我的乏味學術性工作,每天從倫敦到瑞丁的通勤就讓我筋疲力竭。所以當我同事提出申請英國文化協會的點子時,我馬上抓住這個逃脫的機會。現在的世界沉迷在一股中國熱當中,因此很難回想起來在九○年代初期它是多麼地邊緣化。當時沒有人會想到要去上海度過一個美好的假期或是去購物。英國很少大學有中文課程;認為學校裡會教中文的想法會讓人覺得可笑不已。我在倫敦的朋友就算不認為我上中文課非常好笑,也會覺得這是相當古怪的。就連我自己都覺得中文是一種與我無關的語言。從我抵達中國的那一刻起,

我就幾乎完全和世界的其他地方切斷了聯繫。電子郵件和網際網路對於大部分的人來說,是難以置信的傳說;要和我在英國的朋友通信要花上好幾周的時間。成都只有三個地方可以打越洋電話,而且就算你找到了其中一個,要花的電話費根本就是天文數字(和歐洲通話三分鐘的費用就能讓你在小餐廳裡辦一場晚宴了)。除了在市區裡兩間高級豪華國際飯店之外,幾乎找不到任何的西方食物。這裡唯一的西方文化活動,是在大學附近的一排違法簡陋戲院裡看盜版影片。就連新聞都很難看到,而且官方來源的新聞都受到審查。不管我們喜不喜歡,我和我的同學在中國就是與我們原本的文化隔絕。在留學生樓的繭殼之外,我們只能別無選擇地投入四川生活之中。我自己應該要做的

研究基本上沒有甚麼方向。當時我的中文太差,根本沒辦法做任何嚴謹的學術研究,而且我還選擇了一個充滿政治敏感性的研究主題。我在大學的圖書館裡辛苦看了一些書和期刊,但也沒什麼進展。中國的社會和文化對我們來說都是挑戰。我和那些同學的外國人身分,讓我們特別到足以被當成怪胎或是名人了。我們接受記者訪問,受邀在重要場合發表沒什麼內容的演講,民眾會群起檢視我們做的瑣事,連買公車票都不例外。光是在城裡騎腳踏車都會引來眾人停下手邊的事,一個一個站起身張望我們,彷彿球賽時的波浪舞般,他們會大喊「哈囉!」或「老外!」。幾乎所有人都對我們很好,但在顯微鏡下的生活真的不好過,我們過了幾個月才開始了解這到底是怎麼一回事。你

不可能一空降到中國後馬上就達到你的目的——也許過個一年半載,你就可以笨拙地在這個政治與社會系統中開始摸索出自己的路。然後這個地方本身又帶著緩慢、隱約的懶散氛圍。在成都這個城市裡,幾乎不可能有任何計畫,當然也不可能完成計畫。從唐代開始,這裡就以生活悠哉聞名,因為這裡氣候宜人,土壤更是著名地豐饒。成都居民不需要特別努力工作就能豐衣足食,享受生活。這座城市帶著南方風情,幾乎像是地中海地區一樣。這裡的居民步調比北京和上海慢多了,他們可以在茶館裡從下午坐到晚上,打麻將或是玩牌,用帶著蜜似的韻律、有著拖長的母音和舌顫音的四川方言互相談笑;當地人稱這種四川式的對話閒談為「擺龍門陣」。四川話裡有可能最具代表性

的字就是「好耍」(好玩)了,講的時候懶懶的,咧開嘴笑,同時還聽見竹椅嘎嘎作響的聲音。一位計程車司機跟我說:「沿海的那些人,」他說的是廣東人和福建人,「他們野心勃勃、勤奮工作,所以他們是最先變富有的人。我們四川人只要賺夠錢,能讓我們吃好東西填飽肚子就可以了。」我不是唯一一個難以專注於研究的外國學生。我和同學聽到在北京和上海的朋友說其他大學嚴格的出缺席規定:在那些地方,只要缺幾堂課,你可能就拿不到獎學金了。但是在四川,根本沒人在意出缺席。我們之中有少數幾個人能安頓下來認真研究,他們主要是之前來過中國的人。其他的學生一個接一個都漸漸地,而且毫不戀棧地退出了正式的課程。我的室友大部分的時間似乎都花在打

麻將上;有一個年輕的丹麥學生老是耗在公園裡,跟一位瘦弱的年老大師學武術;德國人伏克爾是在洛杉磯事業成功的製片人,來這裡是為了暫時休息,他每天、每周都在聊天中閒晃過去。其他人有的玩橄欖球,有的談戀愛,有的到處旅行,這邊看看、那邊走走。至於我,我在第一個月裡很努力要做一個勤奮的學生,而且會因為缺乏學術進展而譴責自己。但後來我發現自己愈來愈不在意我的獎學金和職業生涯。所以在幾個禮拜的灰暗沮喪後,我決定像我大多數的同學一樣,拋棄我先入為主的想法,只要活在四川就好,把自己的方向交給這個地方。鬆開了讓我綁手綁腳的心靈束縛,我終於張開雙眼,看著我周圍這個迷人的都市。我讓四川對我施展它那緩慢但甜美的魔法。於是

我人生中最美妙的階段就此展開。

想知道三峽大壩古蹟更多一定要看下面主題

三峽大壩古蹟的網路口碑排行榜

-

-

#2.三峡沿岸的名胜古迹有哪些,三峡水量解决了长江洪水吗

其中著名的有奉节县草堂古人类化石点,是三峡水库淹没的惟一一处化石点;云阳县故陵楚墓、北宋的龙脊石题刻,忠县汉代的丁房 ... 於 www.sinoergy.com -

#3.創造神話三峽大壩驚世工程- 天天要聞

三峽大壩 位於湖北省宜昌市三鬥坪鎮境內,距下游葛洲壩水利樞紐工程38公里,是當今 ... 由於大面積截流,有許多歷史古蹟被淹沒於水中,像是著名的張飛廟被淹搬遷,屈原 ... 於 www.bg3.co -

#4.長江三峽大壩的興建浩成哪fe倉面影響?(甲)名勝古蹟遭受..

【已刪除】45、長江三峽大壩的興建浩成哪fe倉面影響?(甲)名勝古蹟遭受淹沒(乙)當地移民被迫遷徙(丙)水災發生頻率提高(丁)河川生態的衝擊(戊)長江三角洲面積 ... 於 yamol.tw -

#5.出國人員吳日隆職稱代表出國地點中國長江三峽出國日期105/06 ...

考察了解長江三峽大壩完成後對於兩岸居民生活及古蹟影響,對整個大陸環境、 ... 1:長江三峽是長江最神奇、壯觀第一段峽谷,全長193 公里,地貌奇特、峽谷. 於 ws.e-land.gov.tw -

#6.苗栗縣西湖鄉107年度考察大陸地區文化觀光暨加強推廣鄉內 ...

工程,因三峽大壩工程建構形成的高峽平湖景觀,宜昌市重視宗教文化保存及農. 業科學發展,充分利用古蹟資源且積極推進文化繁榮及發展,致力於經濟、社會、. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#7.三峽大壩將李白詩句擲江的現代大禹 - 中國時報

為了杜絕後患,「三峽大壩」這個浩大工程的想像於焉啟動。 ... 部紀錄片,以完整的動畫呈現三峽水庫完工後的場景,包括被爆破的土地、被淹沒的古蹟, ... 於 www.chinatimes.com -

#8.大旱之前之後對三峽大壩的討論,以及「反聖嬰」的澇旱災

紐約時報(The New York Timess)關於三峽大壩(The Three-Gorge Dam)的報導非常負面,四月的時候紐時強調中國大陸旱災是三峽大壩的問題,五月中旬又 ... 於 blog.udn.com -

#9.洪峰強襲!三峽大壩面臨考驗 - 娛樂星聞

三峽大壩 欄不住洪水?古蹟雙雙遭沖毀. 2020/07/07 14:52. 中國華南地區近期面臨豪雨威脅,三峽大壩先前也展開洩洪作業,避免大壩出現「潰堤」的可能,造成一千多萬人成 ... 於 star.setn.com -

#10.人文古迹三峡工程

三峡工程 · 三峡大坝 · 三峡船闸 · 三峡交通 · 三峡移民 · 三峡城镇 · 三峡风光 · 三峡风情 · 三峡旅游 · 三峡妹妹 · 三峡特产 · 三峡百业 · 三峡人文 · 综合图库 ... 於 www.sxtpw.com -

#11.三峡淹掉的古迹_长江三峡淹没了什么古迹? - 三人行教育网

网友问题:三峡大坝淹没了哪些名胜古迹? 回答作者:闲懒猫-闲懒猫. 采纳时间:2019-08-07 14:32. 除涪陵白鹤梁,丰都高家镇遗址,忠县石宝寨、丁房双阙-无铭阙,云阳 ... 於 www.3rxing.org -

#12.國立台灣海洋大學96 學年度第1 學期「海洋環境與生命講座 ...

講座題目長江三峽大壩完工─東海生態浩劫的開始? 講座教師龔國慶. 學生姓名黃雅慧 ... 問題,而決定興建的三峽大壩,不僅使得許多著名的古蹟沉於水中,還改變了當. 於 www.imee.ntou.edu.tw -

#13.三峡名胜古迹_热点旅游

三峡名胜古迹有白帝城、锁江铁柱、粉壁石刻、巴人悬棺、屈原故里、昭君 ... 三峡大坝简介三峡大坝位于长江三峡的西陵峡中段的三斗坪镇,距宜昌市区44 ... 於 hotede.com -

#14.希望工程還是歷史浩劫?談長江三峽大壩

共政府開始釋出興建長江三峽大壩的消息開始,全世界的水利界、環境界、生態 ... 三峽大壩開始蓄水至135 公尺水位線,諸多城鎮古蹟正式成為歷史,三峽大壩的所有功能,. 於 beaver.ncnu.edu.tw -

#15.王維洛:三峽工程毀了多少名勝古迹?(一)(視頻)

記者:這有什麼考證嗎? 王維洛:比如說三峽的這一條河道,可能就是中華文明人類居住的最早的地方,他叫大溪文化,因為在河谷 ... 於 www.soundofhope.org -

#16.三峽大壩欄不住洪水?古蹟雙雙遭沖毀 - Yahoo奇摩新聞

中國華南地區近期面臨豪雨威脅,三峽大壩先前也展開洩洪作業,避免大壩出現「潰堤」的可能,造成一千多萬人成受災戶,強降雨影響造成洪水災情不斷,繼 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#17.即將淹沒的文明與淹不掉的生存現實 三峽影像紀實

而這一切,不管是屈原還是王大寶,無論是張飛廟還是李家莊,都隨著三峽大壩的動工而將永沉江中! 三峽工程在至今不斷的爭議中前行,一九九七年十一月第一期工程完成,實況 ... 於 www.taiwanpanorama.com -

#18.三峡沿岸有哪些名胜古迹 - 板材十大品牌网站

三峡沿岸有哪些名胜古迹. ... 古镇七、巴东:神农溪八、秭归:三峡大坝、屈原祠、香溪、古黄陵庙、九畹溪长江三峡由瞿塘峡雄、巫峡秀、西陵险,共同构成了一幅壮观. 於 eonokane.com -

#19.三峡水库蓄水后,文物古迹和自然风光依旧迷人吗

三峡 水库蓄水后,文物古迹和自然风光依旧迷人吗水库大坝与公众认知. ... 1993年9月27日,为建设三峡工程、开发治理长江,经国务院批准,中国长江三峡 ... 於 www.ctg.com.cn -

#20.南水北調恐淹沒武當遇真宮 - 蘋果日報

... 南水北調工程陸續進行,但沿線許多工程卻遇上古蹟保存的棘手議題。 ... 及周邊歷史遺址也將隨之長埋水底,與三峽大壩工程的遺憾一樣令人不捨。 於 tw.appledaily.com -

#21.長江三峽| 誠品線上

長江三峽:,長江三峽西起重慶,東至武漢,DiscoveryChannel將帶領我們深入大壩現場, ... 如此大規模水壩建造的過程及其艱辛,讓我們在大壩完成正式啟用、居民遷移與古蹟. 於 www.eslite.com -

#22.曾經的長江三峽,水面下有多少古蹟城鎮?趣味漫畫帶大家「再見

隨著時間的推移,長江三峽的浩大工程逐漸淡出了人們的視線。 ... 三峽大壩洩洪後,我們又見到了建於宋朝、就在長江裡面的觀音閣。(附影片). 於 chinaqna.com -

#23.王維洛:三峽工程毀了多少名勝古蹟?(二)(視頻)

三峽工程除了對生態環境造成的不可逆轉的危害外,伴隨長江而滋長的很多 ... 這個屈原的故里又被淹了,把屈原的故里又移到三峽大壩的上游就在靠壩的 ... 於 hk.aboluowang.com -

#24.中国十大名胜古迹之一,长江三峡 - 整点新闻网

什么?你以为来到三峡大坝看看大坝就完了?如果这么想就大错特错了,三峡大坝拥有三峡展览馆、坛子岭园区、185园区、近坝园区和截留纪念馆五个大园区, ... 於 www.zdxww.com -

#25.三峡大坝淹没了哪些名胜古迹 - 友邦知识网

三峡大坝 淹没了哪些名胜古迹. 生活技巧 2019-10-03 13:46:26. 最佳答案. 1.白鹤梁石刻,1200年前,三峡先民就在这道石梁上刻鱼为记,观测长江水位变化,并把石鱼出水的 ... 於 www.51xzqz.com -

#26.重慶有什麼名勝古蹟? - 雅瑪知識

歷史古蹟:重慶人民大禮堂、湖廣會館、磁器口古鎮、石橋古鎮、通遠門城門公園、巴曼 ... 建議來個長江三峽遊,朝天門碼頭啟航,到宜昌看三峽大壩而終 ... 於 www.yamab2b.com -

#27.三峡大坝淹没了哪些名胜古迹 - 百度知道

三峡大坝 淹没了哪些名胜古迹 ... 遗址,忠县石宝寨、丁房双阙-无铭阙,云阳张桓侯庙(张飞庙)等国家级文物保护单位和丰都"鬼城"、奉节白帝城等文物古迹外,据初步统计, ... 於 zhidao.baidu.com -

#28.浪奔泪流那些被水淹没的三峡古迹(视频) - 文化漫谈

千年后,多少人还想去找寻当年的忠义,可忠县已随三峡大坝的竣工沉入江底。 寻找三峡忠义之源,首先要到忠县。(绘图:Winnie Wang/看中国). 於 telegra.ph -

#29.長江三峽大壩蓄水後消失的和部分消失的文化古蹟 - 今天頭條

中國古代勞動人民用自己的智慧和勤勞的雙手,在長江三峽兩岸及附近為後人留下了大量的歷史文化古蹟,因長江三峽大壩蓄水有的已經全部或部分因水位抬高 ... 於 twgreatdaily.com -

#30.長江截流中共官員歡呼百萬移民無奈 - 環境資訊中心

世界最大的水利工程計劃-長江三峽水利樞紐工程,8日順利完成大江截流。 長江順利截流,雖然象徵著三峽大壩第1期工程的結束,但同時也代表著庫區移民 ... 於 e-info.org.tw -

#31.长江三峡: 造访隐于大坝下之古迹 - Google Books

长江三峡: 造访隐于大坝下之古迹. Front Cover. 徐家国. 山东画报出版社, 2004 - China - 64 pages. 0 Reviews. Ben shu jie shao le san xia de jing se ji yan an de ... 於 books.google.com -

#32.水淹多处名胜古迹,为什么还要投巨资建三峡大坝 - 西瓜视频

100多万人移民,水淹多处名胜古迹,为什么还要投巨资建三峡大坝,于2021年03月20日上线,由上品商道上传。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅, ... 於 www.ixigua.com -

#33.長江三峽水利樞紐工程- 維基百科,自由的百科全書

長江三峽水利樞紐工程,簡稱三峽工程或三峽大壩,是中華人民共和國長江上游段建設 ... 宜昌南津關,由瞿塘峽、巫峽和西陵峽組成,沿途地形險峻,山川秀麗,古蹟眾多。 於 zh.wikipedia.org -

#34.湖北十大名胜古迹湖北名胜旅游景点介绍湖北历史古迹有哪些

下面本文Maigoo小编收集整理了湖北十大名胜古迹,这些地方在湖北都是非常 ... 三峡大坝和葛洲坝之间,跨越秀丽的灯影峡两岸,面积14平方公里,分为 ... 於 m.maigoo.com -

#35.三峡大坝的危害有哪些,比如人文古迹的消失 - 河北美食

三峡大坝 的危害有哪些,比如人文古迹的消失,三峡大坝的危害有哪些,比如人文古迹的消失三峡大坝潜在的危害三峡大坝无鱼类洄游通道,大坝截流后,三峡库区的四大家鱼产卵场 ... 於 www.hebeimeishi.cn -

#36.產生問題

大壩建築的問題:. 1. 人口遷移問題:. 大陸修建三峽大壩淹沒3 千多個鄉鎮,因此造成龐大移民問題,另外由於首影響的人數龐大,造成失業問題及補金發放不足,讓這些 ... 於 cv.nctu.edu.tw -

#37.看看沒淹沒前的三峽風景,很多人是沒有見過的 - MP頭條

三峽大壩 是世界上最大的水利工程之一,修建三峽水庫淹了城市2座、縣城11座、鄉鎮114個,85%在重慶市境內。長江三峽山川秀麗,古蹟眾多,許多風景名勝 ... 於 min.news -

#38.教育專題深入報導 智邦公益電子報 台灣最大公益電子報發行中心

教育專題 ◎ 來去紫禁城中國的歷史古蹟 ... 飽暖之餘,又開始夢想「超英趕美」,建造三峽大壩,形成淹沒古蹟無數、強迫遷移百萬人民等後果,這些民主國家「不可能的 ... 於 enews.url.com.tw -

#39.張飛廟三峽大壩完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

中共醞釀建立的三峽大壩,即在西陵峽出口處,湖北宜昌以西, ...【重返三峽】千年張飛廟打包13萬箱遷往高處TVBS新聞網2007年6月6日· 大陸長江三峽沿岸,有許多古蹟,但 ... 於 historyslice.com -

#40.被淹没前的中国三峡美景让我们在诗歌里回忆

三峡大坝 完工了. 但我们永远失去了绝无仅有、风情万种的景观以及承载了无数瑰奇而迷人的山山水水。 它们是永不复生的古迹,7000年的历史永远沉入了 ... 於 m.news.xixik.com -

#41.探索三峽大壩功過史筆難斷 - Map of Mind Log 脈絡地圖

長江三峽大壩即將在2009年全面完工!這個全世界最大的水利工程,耗費兩千億人民幣、17年的時間建造,全面完工後,兩岸民宅文物古蹟,都會因此淹沒! 於 muhsuan.pixnet.net -

#42.2010/5/5 - 三叔公黑白想黑白講

重慶雲陽張飛廟位於重慶市雲陽縣長江南岸的飛鳳山山麓,在三峽大壩開始蓄 ... 秭歸縣位於長江北岸,風景美麗,歷史悠久,我國戰國時期的傳大愛國詩人 ... 於 5rams.blogspot.com -

#43.三峡大坝修建多年,长江里的鱼有多大?有没有什么“大家伙”?

在当时,三峡大坝的电量足以提供全国近一半人口的用电量,尽管三峡大坝有一定弊端,比如淹没一些名胜古迹,一定程度上破坏了周围生态环境,大量人口被 ... 於 sa.sogou.com -

#44.15.中國長江三峽大壩為世界最大的水利工程 - 題庫堂

15.中國長江三峽大壩為世界最大的水利工程,興建三峽大壩後,有可能會造成哪些負面影響?(甲)河運功能大幅下降(乙)名勝古蹟遭受淹沒(丙)水災發生頻率提高(丁)當地移民 ... 於 www.tikutang.com -

#45.「後三峽」十災中國何以承受? - 新紀元周刊

十二月二日凌晨,三峽大壩前水位跌至一百七十點九六米,距水庫蓄滿還差約四十億 ... 三峽工程致使許多珍貴文物古蹟永遠淹沒,中國現存最高和樓層最多的四百年古建築石 ... 於 www.epochweekly.com -

#46.三峡大坝淹没了哪些名胜古迹?民族瑰宝的疼痛和遗憾-艺讯

关于三峡大坝,咱就不细细说来,今天要说的是哪些古迹被淹没:1、白鹤梁石刻1... 於 yx.guwanch.com -

#47.三峽蓄水第七天唐代建築遺址被淹沒

據報導,三峽大壩全面蓄水後,水位175米以下將淹沒39處旅遊景點,考古學家曾指出,三峽文物的價值在於60多處舊石器時代、80多處新石器時代遺址,還有百餘 ... 於 www.epochtimes.com -

#48.【重返90年代之三峡大坝】一个超现实的中国奇迹 - 界面新闻

2008. 4、《三峡工程淹没区文物古迹的价值评估( 一)》 李秀清李宏松《长江流域资源与环境》1998年5月. 於 www.jiemian.com -

#49.三峽不止有大壩! - 楠木軒

自三峽七百里中,兩岸連山,略無闕處。 ... 三峽不止有大壩! ... 世界上規模最多的古代航運古蹟;大量土家族等民族民俗文物,稱之為是古代巴文化古蹟 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#50.王維洛:三峽工程毀了多少名勝古迹? - 禁聞網

三峽工程除了對生態環境造成的不可逆轉的危害外,伴隨長江而滋長的很多 ... 這個屈原的故里又被淹了,把屈原的故里又移到三峽大壩的上游就在靠壩的 ... 於 www.bannedbook.org -

#51.三峽大壩水漲衝擊自然生態

【記者賴素鈴/報導】. 「三峽樓台淹日月」,是唐朝詩人杜甫《詠懷古蹟五首之一》中的詩句,萬沒想到千餘年後「三峽江水淹樓台」,而且淹沒的還是樓 ... 於 www.sulanteach.net -

#52.文明再浩劫!中國洪患已有500多處古蹟受損 - 自由時報

中國國家文物局官方微博公布,古蹟災損遍及江西、安徽、湖南、四川、廣西、湖北、重慶、廣東、 ... 長江「2號洪水」猛灌三峽大壩當地居民竟一問三不知 ... 於 news.ltn.com.tw -

#53.長江三峽不太平竟與閻羅王有關!| 馬臉姐 - 539韓劇

三峡大坝 是一项祸国殃民的工程. 好美。好身材 . 马脸姐好! 我看电影“巴尔扎克和小裁缝”时,只知道居民迁徙,古迹被淹,但没想到这么多。 於 rumor.face8ook.org -

#54.长江三峡之-瞿塘峡风光、风景 - 九寨沟旅游...

长江三峡 瞿塘峡又名夔峡。西起重庆市奉节县的白帝城,东至巫山县的大溪镇,全长约8 ... 的山峦,构成了一幅极为壮丽的画卷瞿塘峡的名胜古迹,多而集中,游览者称便。 於 www.6cts.com -

#55.长江三峡: 造访隐于大坝下之古迹/ 徐家囯著- 國立臺灣大學

长江三峡: 造访隐于大坝下之古迹/ 徐家囯著-圖書. 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#56.三峡大坝建后长江三峡消失的景点? - 知乎

以下内容引自长江三峡风景名胜区到底消失了多少?_百度知道中的“最佳答案”:. 水库蓄水后,坝前水位提高近100米,其中有些风景和名胜古迹会受一些影响。 於 www.zhihu.com -

#57.保存文物長江三峽建水下博物館 - 公視新聞網

號稱世界最大水利工程的中國三峽大壩工程,在興建過程中陸續發現許多年代久遠的文化古蹟,中國政府為了保存重點文物,規劃了一系列的保護計劃, ... 於 news.pts.org.tw -

#58.三峽大壩古蹟 - Lefoud

關於三峽大壩,咱就不細細說來,今天要說的是哪些古蹟被淹沒: 1、白鶴梁石刻1200年前,三峽先民就在這道石樑上刻魚為記,觀測長江水位變化,並把石魚出水的日期、尺度 ... 於 www.lefouduroi.me -

#59.三峽大壩淹沒了哪些名勝古蹟?民族瑰寶的疼痛和遺憾!

三峽大壩 淹沒了哪些名勝古蹟?民族瑰寶的疼痛和遺憾! · 1、白鶴梁石刻. 1200年前,三峽先民就在這道石樑上刻魚爲記,觀測長江水位變化,並把石魚出水的 ... 於 www.xuehua.us -

#60.創造神話三峽大壩驚世工程- 翻爆- 翻報

重建古蹟移民安置. 由於大面積截流,有許多歷史古蹟被淹沒於水中,像是著名的張飛廟被淹搬遷,屈原祠的山門 ... 於 turnnewsapp.com -

#61.它是湖北著名的名胜古迹,白居易亲自为它命名,被誉为“幻境”

宜昌,为湖北省第三大城市,地处长江中游、上游分界地,素有“三峡门户”的美誉,境内旅游资源非常丰富,尤其是长江三峡、三峡大坝、三峡人家、三游洞等 ... 於 www.sohu.com -

#62.白鶴梁題刻 - 中文百科全書

白鶴梁題刻古蹟簡介,詩文介紹,特點及分布,現狀,境外開放,申報世界遺產, ... 白鶴梁題刻位於長江三峽庫區上游涪陵城北的長江中,是三峽文物景觀中唯一的全國重點文物 ... 於 www.newton.com.tw -

#63.浪奔淚流那些被水淹沒的三峽古跡(視頻) - 趙長歌

千年後,多少人還想去找尋當年的忠義,可忠縣已隨三峽大壩的竣工沉入江底。 ... 到夔州,兩年的時間裡寫下400餘首詩,歌詠這裏的山川雄奇和歷史古蹟。 於 www.secretchina.com -

#64.長江三峽附近推薦 - Trip.com

自從世界第一水利工程三峽大壩工程竣工,三峽水位大幅提升,三峽又被分爲老三峽和新三峽,很多名勝古迹沒於水下,卻又造就了很多新的景觀。 於 hk.trip.com -

#65.長江三峽大壩開始蓄水 - 風傳媒

歷史上的今天》6月1日──「曾經滄海難為水」中國最大水利工程:長江三峽大壩開始蓄水 ... 第二,大量古蹟名勝從此沒入水下。三峽是著名風景名勝區,蓄水後景觀削弱,外界也 ... 於 www.storm.mg -

#66.三峽大壩月底全線完工- 維基新聞

全長2309米,高185米的三峽大壩預計本月(2006年5月)下旬全線建成,目前 ... 意味著三峽庫區及三峽沿岸的更多古蹟和古城年內又要沉沒到更深的水下。 於 zh.m.wikinews.org -

#67.【決堤】三峽大壩淹沒了哪些名勝古蹟? 支那民族瑰寶的疼痛和 ...

1、白鶴梁石刻1200年前,三峽先民就在這道石樑上刻魚為記,觀測長江水位變化,並把石魚出水的日期、尺度以詩文形式刻於石樑。 考古學家說, ... 於 lihkg.com -

#68.篇名: 長江三峽大壩環境破壞與古蹟保存

三峽工程專家說,無論是三峽大壩的上游還是下游,在蓄水期間,一切的. 航行都正常進行,不會出現所謂的枯水情況。這是因為,為了保證下游航道的水. 深,必須保證上游有每秒 ... 於 www.shs.edu.tw -

#69.文物古迹和自然风光依旧迷人吗中国长江三峡集团有限公司

三峡 水库蓄水后,文物古迹和自然风光依旧迷人吗水库大坝与公众认知. 於 www.ctgfoundation.org.cn -

#70.長江水位上升1280古蹟岌岌可危 - 華視新聞網

三峽大壩 封頂完成,整個工程進入最後倒數階段!這個全世界最大的水壩,預計將在2009年完工,不過水患解除了,但長江水位上升,沿岸包括龍門石窟、白帝 ... 於 news.cts.com.tw -

#71.长江三峡被淹的部分历史景观将得到复建和保护 - 新浪财经

资料表明,三峡工程全面建成后,三峡库区水位最高将升至175米,重庆至三峡大坝三斗坪之间,长江干流水位最大抬升可达110米左右。届时,这里受淹影响的旅游 ... 於 finance.sina.com.cn -

#72.中國大陸| 團體旅遊

湖南.湖北.長江三峽. ... 世界遺產 歷史古蹟 山水名勝. 暫無出發日期 ... 精選張家界、恩施8日—天門山、黃龍洞、大峽谷玻璃橋、恩施大峽谷、三峽大壩、生養之地秀. 於 www.travel4u.com.tw -

#73.南水北调工程大过三峡沿线古迹遭严重破坏博讯新闻

南水北调工程大过三峡沿线古迹遭严重破坏 (博讯北京时间2007年9月19日转载). 来源:中国时报 徐尚礼/“南水北调”工程比三峡工程还浩大,既要筑坝蓄水,还要拓宽河道, ... 於 boxun.com -

#74.三峽大壩的危害有哪些,盤點三峽大壩的利與弊 - 爵士範

在三峽大壩還未修建時就已經有很大的爭議了,如今三峽大壩已經開始運轉, ... 比如人文古蹟的消失,生態環境的破壞等等都是不可逆轉的弊端,如果在將 ... 於 m.jueshifan.com -

#75.「海峽兩岸文物交流20年紀念 重走三峽考察活動」出國報告

舉此次長江三峽大壩工程所引發的文化資產大搶救文保工作,大陸搭配經濟實力的起飛, ... 聚集台灣與大陸有關文物、古蹟、水利、地質、民俗等領域學者專家,對長江三峽 ... 於 report.nat.gov.tw -

#76.三峡沿岸的名胜古迹有哪些,三峡沿岸的名胜古迹

Q4:三峡工程淹没了那些名胜古迹? 狮身人面像. ○ Q5:去长江三峡沿途会经过哪些景点? 狭义三峡:白帝城、夔门、神女峰、三峡大坝、葛洲坝,广义:再加上丰都鬼城、张 ... 於 www.hunan-ship.com -

#77.不堪回首話三峽

中共醞釀建立的三峽大壩,即在西陵峽出口處,湖北宜昌以西,葛洲壩上游的三斗坪。 ... 這項耗資兩百億美元的計畫,將淹沒無數三峽的古蹟,數十萬畝農田,迫使一百餘萬 ... 於 www.feu.edu.tw -

#78.【歷史影像】中國最大水利工程長江三峽大壩得與失 - 香港01

近日網上流傳三峽大壩變形的傳聞,從Google Maps衛星照片可見大壩壩體扭曲。事後水力發電專家張博庭在文章指出大壩處於「彈性變形」,而三峽集團則 ... 於 www.hk01.com -

#79.三峽的名勝古蹟有哪些 - Lekovi

民族瑰寶的疼痛和遺憾; 【決堤】三峽大壩淹沒了哪些名勝古蹟? 支那民族瑰寶的疼痛 ... 關於三峽大壩,咱就不細細說來,今天要說的是哪些古蹟被淹沒:. 1、白鶴梁石刻. 於 www.lekovicrafting.me -

#80.为平湖两岸文物古迹祈祷 - 365bet体育手机在线

三峡大坝 下闸蓄水后,哪些文物古迹将被淹埋呢? 从下往上说,重点文物古迹有:湖北秭归屈原故里牌坊和屈原祠;重庆巫山境内的孔明碑、大宁河古栈道; ... 於 www.wyocal.com -

#81.【長江三峽新風貌】三峽大壩蓄水淹沒1千多處古蹟 TVBS新聞網

大陸三峽大壩在完成第二期工程,江水上升1350公尺,除了風景改變外,更有1千多處古蹟也將永遠消失,到底有那些著名的古蹟消失,而大陸當局又如何挽救 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#82.为什么会在三峡建大坝-科普中国 - 新华网

在三峡建大坝的设想,和长江洪水有关。 ... 因为它带来的库区泥沙淤积、坝下河道冲刷、移民、生态环境以及文物古迹和自然景观的影响等问题也是 ... 於 www.xinhuanet.com -

#83.重慶雲陽張飛廟- 重慶市- 大陸旅遊資訊 - 旅遊王TravelKing

景點類別: 歷史古蹟 人氣指數:10551 ... 重慶雲陽張飛廟位於重慶市雲陽縣長江南岸的飛鳳山山麓,在三峽大壩開始蓄水後移至原址的較下游處,與重慶市區距離約為38 ... 於 www.travelking.com.tw -

#84.長江三峽淹沒景區紀念郵冊 - 蝦皮購物

長江三峽三峽大壩紀念郵冊為因三峽大壩而永久深埋水裡的歷史古蹟和景觀#郵冊含郵票/#景觀明信片和三峽沿岸被淹沒景區圖介紹。 相似商品. 於 shopee.tw -

#85.三峽大壩- 高中地理 - 翰林雲端學院

效益:防洪、發電、航運、供水。 影響:長江魚類的生態破壞、水汙染、河道的侵蝕淤積問題、地下水位改變、溼地面積增加、重點文物古蹟與 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#86.三峡大坝将给中华民族留下什么?

一、移民和古迹迁建投资过大 二、移民后库区周边的生态和环境可能恶化 三、水库淤积构成严重威胁 四、防淤和防洪无法两全 五、水库本身造成生态和环境的恶化 於 www.modernchinastudies.org -

#87.三峡大坝建成十年我们失去了什么?! - 手机搜狐

三峡大坝 一蓄水后,这些原始景色就再也不见了。那些绝无仅有、风情万种的景观,和承载着无数瑰奇而迷人传说的山山水水,永不复生的古迹,那些历史也全部沉入深深的江底 ... 於 m.sohu.com -

#88.【王维洛访谈】多少历史古迹因三峡工程被炸被毁被淹?(二 ...

到了1994年的时候三峡正式开工以后,这个屈原的故里又被淹了,把屈原的故里又移到三峡大坝的上游就在靠坝的地方,连同这个秭归县城都一起都移到这个地方来 ... 於 www.abordsealearn.com -

#89.三峽大壩建成十年,我們失去了什麼?! - 每日頭條

三峽 工程建成蓄水後,「高峽出平湖」,是碧波粼粼,輕舟蕩漾的另一番景觀。南岸粉筆牆上的題刻,縴夫古道等古蹟將被淹沒。 屈原祠. 於 kknews.cc -

#90.三峽郵票-新人首單立減十元 - 淘寶

2007-28 長江三峽庫區古蹟(T)郵票套票4枚大全套Y-92 單套. ¥. 7. 已售5件. 29評價 ... 2018-23 長江經濟帶郵票小全張原地首日實寄封6-2 三峽大壩. ¥. 32. 正在熱賣. 於 world.taobao.com -

#91.當時三峽大壩建設之前存在很多爭議,是什麼 - 極客派

當時三峽大壩建設之前存在很多爭議,是什麼,1樓akkk吃蘋果1 對生態與環境的 ... 保護,在三峽庫區蓄水達175米以後,大量的文物古蹟都將被淹沒到水下。 於 www.jipai.cc -

#92.南水北調沿線古蹟野蠻破壞 - 苦勞網

「南水北調」工程比三峽工程還浩大,既要築壩蓄水,還要拓寬河道,因此對文物造成的浩劫比三峽工程大。大陸考古及文物保護界指出,中線工程的丹江口 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#93.三峡库区淹没线上著名文物古迹简介 - 中国政府网

瞿塘峡、大宁河岩棺:四川大学曾在瞿塘峡的盔甲洞、风厢峡、巫溪荆竹坝清理了一些岩棺,发现铜带钩、铜手镯、木梳等汉代遗物。岩棺多数处于180m高程上。 於 www.gov.cn -

#94.赏三峡两岸名胜古迹,体验“千里江陵一日还”的稳和快 - 腾讯

三峡大坝 AAAAA级景区----“大国重器”三峡大坝是长江三峡30个最佳旅游新景观之一,位于中国湖北省宜昌市三斗坪镇境内,距下游葛洲坝水利枢纽工程38 ... 於 new.qq.com -

#95.5.3 三峡工程对生态环境和名胜古迹的影响及对策教案2 人教版 ...

读课本图5.19"三峡大坝坝基为坚实的花岗岩石”,教师介绍:大坝的安全直接影响到整个长江中下游地区的安全,在考察论证阶段就非常注重于这一点,从图中可以看出,大坝 ... 於 m.docin.com -

#96.宜昌市文物古迹介绍- 湖北省 - bytravel.cn

风景区东起葛洲坝,西至三峡大坝,总面积142平方公里,素有“三峡门户、川鄂咽喉”之美称,位置得天独厚,旅游资源丰富,是中国首批国家重点风景名胜区,是国家AAAA级 ... 於 www.bytravel.cn