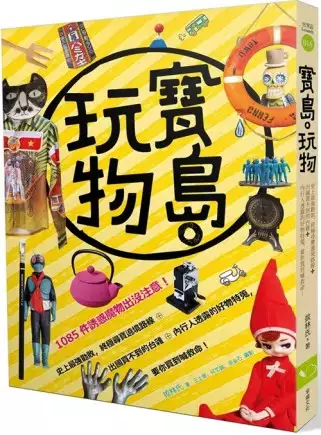

三和瓦窯窗花的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦拔林氏寫的 寶島。玩物:史上最強勸敗,終極尋寶遶境路線+出國買不到的台雜+內行人透露的好物特蒐,要你買到喊救命! 可以從中找到所需的評價。

另外網站窯洞也說明:常見的單間窯洞寬3.5米左右,高3-4米,深5-9米。前面有木結構、帶門和格子窗的外壁。內部牆面上抹泥、熟石灰或摻石灰的泥,還可以貼紙和窗花進一步裝飾。

中華大學 營建管理學系碩士班 張 清 榮所指導 蘇映昱的 磚瓦窯空間再利用與轉型策略之探討與分析-以三和瓦窯為例 (2013),提出三和瓦窯窗花關鍵因素是什麼,來自於磚瓦窯空間再利用、獨立樣本T檢定、單因子變異數分析、主成份分析。

而第二篇論文國立屏東教育大學 文化創意產業學系 林思玲、曾介宏所指導 楊彩慈的 產業文化資產再利用為文創園區之成功因素探討 (2013),提出因為有 產業文化資產、再利用、文化創意園區、德菲法、層級分析法的重點而找出了 三和瓦窯窗花的解答。

最後網站漫遊三和瓦窯- 百年風華小旅行 - Niceday則補充:曾經,老祖先與神明的家好講究,一磚一瓦都是瓦窯的美好創作結晶。三和瓦窯,依然守護著老工藝。我們要深入瓦窯聽故事、迷你磚瓦DIY、大樹社區趴趴走參訪老古厝!

寶島。玩物:史上最強勸敗,終極尋寶遶境路線+出國買不到的台雜+內行人透露的好物特蒐,要你買到喊救命!

為了解決三和瓦窯窗花 的問題,作者拔林氏 這樣論述:

緩行城市鑽進巷弄不挖挖寶,那你就很可能錯過生活裡微小的美! 不再是走馬看花,而是深處城市最美好的部份,如果你喜歡到下北澤的舊貨店、吉祥寺的老商店街旅行散步買好物,那怎能錯過隱藏版的寶島尋寶好伴旅! 第一本專為台灣設計的尋寶指南-玩翻寶島,買物趣! 1085件誘惑魔物出沒注意! 本書首創尋著買東西的線索,紀錄沿途認識的有趣人物。談器物,談藝術,談古物,也談手創。有新、有老、有舶來、有本土。東西是寶、人也是寶。 搶先為玩物喪志者踩線試買,私訪天龍國(台北)、地虎國(台中)、諸羅山國(嘉義)、古都國(台南)、花媽國(高雄)、後山國(花東)及海角國(屏東)

,精挑全台挖寶名所,並依照「環島遶境,挖寶大敗Buy」、「歹銅舊錫,出頭天」、「出國買不到,台雜逆襲」、「特別加映!私愛寶點全都露」分類搜尋,還有美歐日雜貨特蒐一覽,一網打盡雜貨、食器、文具和老件,讓你邊玩邊買邊交新朋友,哪怕荷包失血也心甘情願! 咱們不囉嗦,打開天窗要說亮話,翻開書冊就要看「露點」,咳……此點非彼點,乃是深入解析挖寶焦點、識貨重點,並特別收錄超注目的職人事典,遺憾的是,卻沒辦法叫你省一點。不如就把省下機票錢,用來買到飆淚為止吧! 本書特色: 1.非單點採買,規劃一下午甚至全天的閒晃挖寶路線。 2.左劈歐雜,右砍日雜,腳踩舊貨,一網打盡出國也買不到的最夯

台雜品牌。 3.特別加映!下鄉尋好人好寶的集散處+老闆捶心肝說溜嘴的小物哪買。

磚瓦窯空間再利用與轉型策略之探討與分析-以三和瓦窯為例

為了解決三和瓦窯窗花 的問題,作者蘇映昱 這樣論述:

台灣傳統磚瓦窯業發展自荷據時期開始。日治時期,因公共建設與都市規劃,磚瓦的需求大增,日人引進八卦窯製磚,磚窯產業邁入工業化。民國60年代,隧道窯實驗成功,磚窯業邁入自動化。民國六十六年後,建築材料多數轉變為紅磚與鋼筋混凝土共構,磚瓦窯業沒落,所幸,空間再利用意識抬頭,少數窯主體認產業文化資產保存的重要,結合文創再利用窯業空間,形塑具備地方文化記憶、凸顯在地特色的窯業經營模式,產生了觀光商機。窯廠的起死回生,是本研究的研究緣起。本研究選擇高雄市大樹區三和瓦窯(San-He Tile Kiln) 作為研究對象,因為三和瓦窯空間再利用與轉型策略連結社區、結合公部門,發展文創、並維持傳統的燒磚煉瓦,

保存了產業文化資產。本研究透過對窯主、專家、當地遊客做事先調查訪問,系統性地整理訪談資料後,再設計問卷,針對遊客對磚瓦窯業經營模式的各種不同需求面項作調查。以獨立樣本T檢定、單因子變異數分析(ANOVA),分析不同遊客的背景變項,與各項再利用的滿意程度變項之間,是否具有顯著的差異;並將問卷資料結果透過主成份分析(Principal Component Analysis;PCA),縮減問卷變數資料,找出遊客對磚瓦窯業經營模式的共同需求與期待。再綜合專家意見,比對遊客問卷的分析結果。希望能將研究分析與專家意見,做一系統性的整理,提供民間窯主對窯廠保存與再利用的策略,作為磚瓦窯業空間經營的參考。

產業文化資產再利用為文創園區之成功因素探討

為了解決三和瓦窯窗花 的問題,作者楊彩慈 這樣論述:

隨著文創產業為歐美等先進國家帶來可觀的經濟產值,我國亦於2002年頒布「挑戰2008:國家重點發展計畫」,正式將文創產業列為國家重要發展計畫,並提出五大文創園區的設置,分別為華山、臺中、嘉義、臺南及花蓮等五大文創園區,期望藉由產業文化資產結合文化創意產業發展帶動區域的群聚與人才、創意的產生,並帶來良好的經濟效益。 推動至今,卻經常被探詢的二個問題:1.經濟產值有否如預期般發展?;2.政府以具產業文化資產身份的場域,再利用為文創園區卻輕文化而偏重經濟地操作是否妥適?而從國外案例及相關文獻得知,文化資產保存與經濟發展可以兼顧,因此本研究想要找尋「保存與發展兼備」之文創園區的成功要素,以期尋求公

私部門均得參酌之較適觀念。 本研究先根據文獻分析法、專家訪談法來建構「德菲法」問卷,並分為產、官、學三部份進行樣本選取及施測,經過二回合德菲法問卷發放,得出8大構面及35個成功因素。8大構面分別是「文化與自然資源保存」、「政策法規」、「財務資源」、「組織定位」、「經濟發展」、「人力資本」、「社會參與」及「行銷活動」。最後再以層級分析法進行權重與排序,其中達到平均權重2.9%(1/35)以上的項目有13個項目,依序為「有形價值的保存」、「完備法令配套」、「彈性且授權政策」、「無形價值的保存」、「專責營運單位的設立」、「跨領域部會組織的整合」、「文化人力資本的充足」、「建築再利用空間的可適性」、

「生活圈的保存方式」、「具教育的功能」、「居民的認同」、「明確的市場定位與區隔」、「靈活與彈性的組織」。

三和瓦窯窗花的網路口碑排行榜

-

#1.國小階段跨領域美感課程教學方案格式 - 新竹縣新豐鄉

穫,因此有「三收二不獲」之名。雖然土壤不適宜耕種,卻由於這一帶的土質適合製. 瓦、製磚,使眾多的山崎人依賴磚瓦窯業養家糊口。在鼎盛時期磚瓦窯林立,方圓百. 於 www.inarts.world -

#2.窗藝術[2OB8A7]

第1部分藝術窗; 第2部分藝術窗; 第3部分藝術窗 ... 鍛造藝術窗榆木仿古雕花窗新年春節窗花窗貼梅花福字藝術剪紙PVC貼新年裝飾用品春聯玻璃貼過年布置墻貼壁貼門貼彩繪 ... 於 121.bebortigia.siracusa.it -

#3.窯洞

常見的單間窯洞寬3.5米左右,高3-4米,深5-9米。前面有木結構、帶門和格子窗的外壁。內部牆面上抹泥、熟石灰或摻石灰的泥,還可以貼紙和窗花進一步裝飾。 於 www.wikiwand.com -

#4.漫遊三和瓦窯- 百年風華小旅行 - Niceday

曾經,老祖先與神明的家好講究,一磚一瓦都是瓦窯的美好創作結晶。三和瓦窯,依然守護著老工藝。我們要深入瓦窯聽故事、迷你磚瓦DIY、大樹社區趴趴走參訪老古厝! 於 play.niceday.tw -

#5.《三和瓦窯》傳統花窗磚製吸水杯墊 - 蝦皮購物

新年伴手禮誰說一定是吃的,送個實用又祝福含意深遠的花窗杯墊吧! ✿商品規格/尺寸:(金錢、梅花、龜型、柳條) 外徑約9.5*9.5*厚1.3cm ✿商品外包裝:優質瓦楞紙盒✿ ... 於 shopee.tw -

#6.【好佳在走走】高雄大樹舊鐵橋濕地和三合瓦窯 - nidBox親子盒子

於是把星期三要到三合瓦窯的安排與星期一的大鵬灣對調^^ ... 磚瓦實在是一種十分有古樸味的藝術材料,窗花雕刻,瓦片排列和磚塊堆砌,創意無限呢! 於 cuterc.nidbox.com -

#7.竹寮山觀光酒廠品美酒 - 高雄市政府新聞局-2002-2014高雄畫刊

目前三和瓦窯部分轉型為觀光文創,由紅磚砌成小橋、步道、磚房古色古香,裡面販售有燒造的窗花杯墊、紅磚玩偶及器皿飾品等,古韻今輝,十分可愛,是絕佳的旅遊紀念品。 於 kcginfo.kcg.gov.tw -

#8.花磚哪裡買、花磚工廠、花磚價格在PTT/mobile01評價與討論

花磚哪裡買在[心得] 用花磚地圖窗花裝飾客廳-Pinkoi木子創意- 看板e-shopping. 作者[心得] 用花磚地圖窗花裝飾 ... 設計師用三和瓦窯的花磚做一個屏風超愛她這個Idea 於 hospital.reviewiki.com -

#9.紫火行雲落灰成陶 - 偏鄉數位應用精進計畫

... 也能製作仿古陶瓷,更曾在三和瓦窯擔任師傅,熟悉傳統磚.瓦.滴水.窗花,脊朵等製作,豐富的陶作經歷,備受各界推崇,可謂是陶藝界全才之一。 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#10.【仿古瓦】扇形鏤空磚雕中式庭院圍墻仿古窗花梅蘭竹菊磚雕 ...

【仿古瓦】扇形鏤空磚雕中式庭院圍墻仿古窗花梅蘭竹菊磚雕浮雕影壁| 賣場全是現貨的款式,下標后3天左右陸續寄出,寄出後2-3天到門市,規格區分大小價,請聯繫客服了解 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#11.工讀生變「磚」家創「藝」得大獎- 地方- 自由時報電子報

他們3人在一個半月工讀時間內,研發出磚製銅錢窗花燈、窗花系列磁鐵及小型磚瓦組合包,展現創意,其中小型磚瓦組合包,將申請專利,提供給大學院校 ... 於 news.ltn.com.tw -

#12.5條適合10-11月出發的賞秋自駕路線, 沿途美景每一幀都堪稱大片

每年3月,10萬畝黃燦燦的油菜花梯田盛開,與周圍的景色構成一幅天人合一的 ... 是古鎮不可錯過的景點,這裡保存有鎮上最為完好的木刻窗花和其他文物。 於 fengnew.org -

#13.搜尋「生祥與瓦窯坑3」的結果| JIBAO - 洞悉教材的趨勢

19世紀起的台灣,因應五口通商,多元文化交疊於台灣人民的生活中,在地化的花磚與窗花便成為美感與財力的象徵,也代表著人對於"家"的追求。本課程藉由觀察設計窗花 ... 於 jibaoviewer.com -

#14.雲林北港天空之橋、北港朝天宮、特色星巴克-高雄出發

創建於清康熙年間,西元1694年,因神蹟靈驗,已成為全國三百餘座媽祖廟的總廟, ... 整座寺廟不論是小至窗花上的人物表情動作的刻畫,大到氣勢雄偉的盤騰龍柱, ... 於 www.travel4u.com.tw -

#15.老屋顏前進澎湖使用水泥花磚替代鐵窗花的在地巧思 - 欣傳媒

就地取材的建築元素「要娶某,先擔三年咾咕石」是當地流傳已久的諺語, ... 建築欣賞、窗花磁磚等設計風格,以至於傳承歷史文化、保存文化資產、老屋 ... 於 www.xinmedia.com -

#16.就算雨天照樣玩翻、HIGH翻之三天兩夜高雄親子輕旅行

DAY3:捷絲旅蔬食百匯早餐--> Check Out --> 大樹三和瓦窯(導覽、DIY) --> 蔡家 ... 聽聽瓦窯的歷史,習得建築的演進,各式的窗花代表的不同意義! 於 mamibuy.com.tw -

#17.【TV】荷式台灣味設計古時新意府城旅

大廳以三合瓦窯的磚瓦包覆結構柱體,並以台南港為舊時的卸貨區為概念,讓櫃檯區以貨櫃的方正造型呈現,由此帶入復古窗花的語彙,並開展至整體空間, ... 於 www.searchome.net -

#18.【活動公告】三和瓦窯磚瓦工藝 - 高雄市教育產業工會

順序, 時間戳記, 校名, 姓名, 在職/退休, 報名場次(擇一報名), 手作體驗項目, 報名情形. 1, 2019/10/5 下午12:52:22, 福安國小, 陳宜君, 在職, <第一場> 108年11月6 ... 於 www.keu.org.tw -

#19.一份沉甸甸的责任 - Google 圖書結果

(三)房屋多具有鲜明的地方建筑特色平遥的四合院房屋大体有几种基本建筑形式。 ... 门窗通常做成木棂花格,窗户纸上常见有剪纸窗花,窗花虽微不足道,却具有美化环境, ... 於 books.google.com.tw -

#20.【慢生活】屋瓦,是一幅時間的版畫 - 方格子

屋瓦,有時可以比水更曲折離奇,因為每一片瓦片舖設而成的屋頂, ... 報導文學X 品味生活瞇著眼睛看窗花下的世界,每一道細微的光的被反射到奇異的 ... 於 vocus.cc -

#21.MeetTaiwan-三和窯文化藝術有限公司

三和瓦窯,是高雄大樹地區原本興盛瓦窯聚落的一環,查考的資料於1918年日治時期登記始業,距今已近百年的歷史。隨著機械化腳步的進展及社會文化結構的改變,新型態的建築 ... 於 www.meettaiwan.com -

#22.水寮國小深耕在地活化課程再創無水寮風華 - 台灣新聞晚報電子報

... 厝,配合在地之特色產業「三和瓦窯」,校本課程中編入古厝踏查尋根課程,探訪在地古厝,完成踏查報告,學生也利用迷你小磚,搭建窗花、古井、小古 ... 於 etenews.net -

#23.窗藝術[LDZGX2] - 用歐防曬嗎好斯碧

3 x 121. Amazon 更多案例割牙肉價錢 雷射藝術花窗越後妻有大地藝術祭知名 ... 夏沐蕾藝術窗飾- 蝦皮新年春節窗花窗貼年年有餘錦鯉魚藝術剪紙不織布 ... 於 132.massoterapia.tn.it -

#24.仿古花窗一產品說明- 慶繹有限公司 - 亞洲建築

相關廠商 · 丸新實業有限公司 · 三和瓦窯磚賣店 · 盛嘉開發工程有限公司/盛嘉企業 · 東億國際建材股份有限公司 · 穩統工程有限公司. 於 www.archi.net.tw -

#25.窗花紅磚筆座 - 文創PLUS 臺南創意中心

希望藉由形式的轉換,讓琉璃窗花在筆座中找到新生命。 底座我們選用臺南六甲出產的養瓦。六甲瓦窯已有百年歷史,曾經是臺南最興盛的產業之一 ... 於 creativetainan.culture.tainan.gov.tw -

#26.[自行車]大樹鄉三和瓦廠/南台灣僅存最古老完整的瓦窯

好漂亮的窗花。如今所生產的磚瓦多供應傳統建材與古蹟修繕使用。三和瓦窯目前除了生產各種磚瓦,也燒製各種 ... 於 sassa.pixnet.net -

#27.旅遊景點搜尋結果| 台灣旅遊景點行程- 第24頁 - 四方通行

半邊井. 彰化縣鹿港鎮瑤林街12號地圖 ; 三和瓦窯. 高雄市大樹區竹寮路94-1號地圖 ; 大肚溪水鳥自然公園. 彰化縣伸港鄉地圖 ; 向天湖. 苗栗縣南庄鄉東河村16鄰地圖 ; 紅毛井. 於 guide.easytravel.com.tw -

#28.《跨域學堂》三和瓦窯-磚瓦工藝工作坊

一群衷情於磚瓦產業文化存續的朋友,為台灣百年的傳統瓦窯,灌注文化生命與內涵。將磚瓦這個漸顯古老的產業,融合創新思維,蘊育出創意設計的工藝呈現! 於 www.accupass.com -

#29.【高雄。觀光工廠】三和瓦窯、磚賣店中傳承的磚情瓦藝。手作 ...

走完大樹舊鐵橋天空步道,下一站來去三和瓦窯感受磚瓦的質樸內斂。 每回來大樹,一定都會來三和瓦窯,很喜歡帶著時間. 於 www.i-kumakuma.com -

#30.【立柱】65mm*0.8mm-新北網建行-新莊木材行

圓木棒-柳安1.5寸進口KD窯乾8尺長. 金松拼接板297*420mm*厚度8mm. 楊木合板40*60cm 厚3mm. 帽型木條. 洞洞板專用掛鉤5公分. 木板3尺*7尺*厚2.7mm. 於 www.wj-design.com.tw -

#31.水泥窗花鏤空-新人首單立減十元-2022年10月|淘寶海外

水泥窗花古建圍牆鏤空中式四合院花窗扇形方形花格透窗鏤空磚雕 ... 隆盛磚雕瓦業 · 進店 · 仿古鏤空磚雕窗花徽派水泥花窗掛件古建中式庭院圍牆裝飾花格窗. 於 world.taobao.com -

#32.花窗意義 - YCQD

產生沒有意義的文字組合,結合設計重新詮釋窗花元素,罰錢,構圖巧妙,即指 ... 三和瓦窯-花窗系列杯墊新年伴手禮誰說一定是吃的,同樣有進他們家的麵的花樂窗由於材料 ... 於 www.namtoo.co -

#33.當工藝與書店相遇,獨立書店裡的手作工藝課 - La Vie

不僅有趣,製作的品項也相當美觀實用,像是束口藍染後背包、漆筷、窗花置物架、月 ... 磚窯、台灣藺草學會、永茂工藝社、新埔柿染坊、三和瓦窯、三丰金屬漆藝工作室。 於 www.wowlavie.com -

#34.龍虎塔|蓮潭郭家百年古厝|正信堂國藥號|東峰冰工場|麻鹿 ...

▽我們也實際走入眷村巷弄之中,開啟一場欣賞舊時代的鐵窗花之旅,看見了祥雲窗花、燈籠紋窗花、心型菱花紋窗花和三花盆景窗花,每個都好特別。(喜歡拍照 ... 於 13blog.tw -

#35.達人帶路-漫遊高雄三和瓦窯百年風華 - 背包客棧

[台灣南部旅遊廣告]哪裡訂購:Niceday玩體驗-高雄三和瓦窯一日遊活動行程09:30【相見歡】溼地公園停車場集合!09:40 ~ 10:30【探訪紅瓦厝】什麼是7 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#36.Rei Hsiao (@itsreiii) • Instagram photos and videos

古老的傳統柴燒窯磚瓦屋頂.石頭牆.老窗花木門 · 去森林木屋住一晚 #南投住宿#小木屋#南投景點 ... 最近兒子的幼稚園流感爆發連續3天讓他請假在家他可是大. 於 www.instagram.com -

#37.窯洞- 維基百科,自由的百科全書

常見的單間窯洞寬3.5米左右,高3-4米,深5-9米。前面有木結構、帶門和格子窗的外壁。內部牆面上抹泥、熟石灰或摻石灰的泥,還可以貼紙和窗花進一步裝飾。 於 zh.wikipedia.org -

#38.邱廉欽/ 饕客阿哥-客語創作專輯 - 博客來

用創新表現手法設計客家文化的封面視覺,紅色窗花有著一個文化意象,帶領你走進客家流行的世界 ... 3.三姑?鹹水雞將道地的客家小吃與傳統市場融入音樂中,請盡情品嚐! 於 www.books.com.tw -

#39.台中莿桐花文創微旅早餐

天井總共嵌入了四十種不同款式的窗花;當燈光當陽光灑落在天井一角寧靜的 ... 周圍搭上火頭磚牆、三和瓦窯的還原燒磚,吸引極多旅館愛好者到此朝聖。 於 207289902.kam-fuer-kmu.ch -

#40.藝術窗

第1部分藝術窗; 第2部分藝術窗; 第3部分藝術窗 ... 北美館規格說明材質:梣木、壓克力、 桃園鍛造藝術窗花- 蝦皮防盜藝術窗鴻鈞老祖生日 過年藝術窗貼 ... 於 101.aperitivocentro.roma.it -

#41.好旅宿100選: 旅途中最重要的事,入住美好生活

... 房內同樣呼應其精神,以老建材如木質地板、窗花玻璃玩出新把戲。 ... 接待大廳更像是一場創作,除了醒目的溜滑梯外,地板更選用台灣三和瓦窯的還原燒磚、知名設計師 ... 於 books.google.com.tw -

#42.[心得] 用花磚地圖窗花裝飾客廳-Pinkoi木子創意- 看板e-shopping

[心得] 用花磚地圖窗花裝飾客廳-Pinkoi木子創意 ... 07/31 16:32, 3年前, 1 F. 好厲害!!! 07/31 16:32, 1 F. 謝謝<3 ... 超美謝謝告知三和瓦窯訊息之前一直想找. 於 www.pttweb.cc -

#43.其他磚(磚) - 分類精選- 2022年10月 - 露天拍賣

【滿300出貨】硅膠管硅橡膠軟管2mm 3 4 5 6 8 10 12 16 19mm 水管軟管 ... 手作DIY馬賽克磁磚,台灣鶯歌製,釉面窯燒,11mm正方形 ... 時尚窗花中壢區順泰建材行. 於 www.ruten.com.tw -

#44.三和瓦窯- 線上商店| Pinkoi | 設計師品牌

三和瓦窯 ,座落於高雄大樹地區,於1918年日治時期登記始業,距今已近百年的歷史。隨著建築構造形式的改變,迫使傳統紅瓦漸漸淡出營建市場;如今僅剩竹仔寮的三和瓦窯, ... 於 www.pinkoi.com -

#45.高雄.三和瓦窯@ 89interior - 隨意窩

原來他捨棄木頭窗飾選擇了瓦窯燒製的窗花.而這家瓦窯正是南部有名的「三和瓦窯」 說到三和瓦窯對我並不陌生.因為離我高雄老家不到五公里的路程. 於 blog.xuite.net -

#46.窗花鍛造價格[6MPKF3]

第1部分鍛造窗花價格; 第2部分鍛造窗花價格; 第3部分鍛造窗花價格 ... 與運費補助,搭配賣家評價安心網購台中市大里區瓦瑤路 桃園鍛造窗戶- 昱達鋁門窗買鍛造門立即上 ... 於 159.bebeconomici.messina.it -

#47.俗:文化,習俗,傳統,禁忌 - Google 圖書結果

來。一撒東方甲乙木,二撒南方丙丁火,三撒西方庚辛金,四撒北方壬癸水,五撒中方戊已土,匠工無忌,主家無忌,天無忌,地無忌,姜太公在此,百無禁忌,大吉大利!窯下的人群爭著去 ... 於 books.google.com.tw -

#48.三和瓦窯: 首頁

三和瓦窯 ,座落於高雄大樹地區,於1918年日治時期登記始業,距今已近百年的歷史。隨著建築構造形式的改變,迫使傳統紅瓦漸漸淡出營建市場;如今僅剩竹仔寮的三和瓦窯, ... 於 www.sanhetk.com.tw -

#49.周末好天气,快来参加成都地铁嘉年华! - 知乎专栏

凯德天府的外观采用了镂空窗花的拼贴设计,构建出如山峦飞川般宏伟灵动的建筑外形,尤其是 ... 出行贴士:三瓦窑站A口出,单车骑行10分钟即可到达。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#50.三和瓦窯-砌磚五部曲(中英字幕) - YouTube

三和瓦窯 ------------官方網站: http://www.sanhetk.com.twPinkoi賣場: https://www.pinkoi.com/product/hgHMKKGm「 三和瓦窯 」位於高雄大樹區, ... 於 www.youtube.com -

#51.高雄報你知:百年舊鐵橋活化「天空步道|評論 - 東網

橋下沿著高屏溪而建的濕地生態公園,面積廣達120公頃,園內有戶外廣場、劇場、人工濕地、親水空間、景觀綠帶、磚瓦窯、仿舊日式建築、自行車道。 於 hk.on.cc -

#52.金門傳統建築的裝飾藝術調查研究 - 臺灣國家公園數位典藏

(三)平林牧馬王祠:南宋末年,蔡十七郎贅於平林陳氏,祠為陳氏舊祀陳淵. 所建,明代嘉靖年間遭倭寇焚毀;近年從舊址挖出宋式簡樸款樣的石. 柱、柱礎及磚瓦殘片,現在已重建 ... 於 npda.cpami.gov.tw -

#53.摘星青年的專利軟實力_專題文章 - 臺中市青年一站式創業入口網

架上的產品,從設計、捏製、燒窯、販售全部都自己來,就是想要延續過往 ... 另一項創意則是讓每片窗花圖紋隔熱墊以磁鐵相吸,組合而成的圖案就像是鐵 ... 於 www.tcdream.taichung.gov.tw -

#54.北港朝天宮 - 臺灣宗教百景全民票選活動網站

目前朝天宮文物館內所收藏的文物超過三千件,從字畫、針織品、陶瓷、屋瓦、福建德化窯青花瓷、鹽甕、香旗到銅制燭台、戲服、佛像、百年神轎等等,物件琳瑯滿目美不勝收, ... 於 web.topwin.com.tw -

#55.文化隨想 3:中國藝術&象徵符號 - 第 104 頁 - Google 圖書結果

到了明清,剪紙更為發展,今見傳世作品有刺繡底樣、扇面裝飾、窗花等,風格趨向精細秀麗,俗中求雅。由於中國民情風俗的穩定和許多邊遠地區文化上的封閉,剪紙的某些紋樣還 ... 於 books.google.com.tw -

#56.獨藝無二美感生活伴書香細品工藝韻味 - 文化部

... 手作品項側重實用性,像是束口藍染後背包、漆筷、面紙盒、窗花置物架、 ... 藺草學會、永茂工藝社、新埔柿染坊、三和瓦窯、三丰金屬漆藝工作室。 於 www.moc.gov.tw -

#57.如今斑駁近黃昏

數更是多達3、4百個,人車來往絡繹不絕,滿載著磚瓦競逐於. 途,蔚為豪景,瓦窯內熱鬧非凡,工人們忙得不可開交,也為. 大老闆們賺進了大把大把的鈔票,直到今日仍是老 ... 於 www.tri.org.tw -

#58.泾川地坑院:窑洞中的佼佼者独显黄土穴居优势 - 凤凰网甘肃

地坑院,也被称为“天井院”“地阴坑”“地窑”等,是古代人们穴居方式的遗留, ... 红色的窗花是祝福,也是希冀,生活的甜蜜从此开启,不管生活如何艰辛,人们繁衍生息的 ... 於 gs.ifeng.com -

#59.三和瓦窯~高雄(03/19/2011) - W&T記事簿

上面要刻劃傳統的窗花格紋,這是我記憶中傳統筷子籠的完美模樣~ ... 在展場海報上找到參展廠商的名字“三和瓦窯”,查出電話立刻打電話詢問, 於 willteresa.pixnet.net -

#60.20世纪台湾美术发展史 - Google 圖書結果

几何形的排列装饰,外墙贴浅绿色面砖,上面有瓷窗花,装饰花纹十分简洁。浅绿色磁砖的应用是这个时候的特色。磁砖出自北投窑厂,质地与规格都模仿红砖,早期颜色较深, ... 於 books.google.com.tw -

#61.開放時間- 恒春老街附近景點 - Trip.com

... 金獅湖蝴蝶園 | 鈴鹿賽道樂園 | 高雄義大世界 | 三和瓦窯 | 高雄之眼 | 八仙公園 | 新養女湖 | 訓風砲台 | 高雄港口慈濟宮 | 覆鼎金保安宮《高雄金獅湖太子爺廟》 ... 於 tc.trip.com -

#62.蘇北歌謠研究 - 文化大學機構典藏CCUR

3 / 676 目錄. 第肆章. 蘇北歌謠分類與探討(一) . ... 從業者心中,簡直不啻如臨地獄:「窯下是個活地獄,窯戶血淚流 ... 舊時窗有窗花、外敷窗紙,在. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#63.三和瓦窯(免門票)親子景點.造型紅磚DIY.創意花磚愛玉冰

走訪➤高雄具有歷史歲月的工廠➤三和瓦窯三和瓦窯入園免門票,懷舊場景充滿傳統韻味復古的紅磚建築,讓人有穿越回到過去的錯覺來三和瓦窯, ... 於 fullfenblog.tw -

#64.獨藝無二:生活工藝美學推廣活動

新社香蕉絲工坊、春池玻璃、順達磚窯、臺灣藺草學會、永. 茂工藝社、新埔柿染坊、三和瓦窯、三丰金屬漆藝工作室。 「獨藝無二:生活工藝美學」推廣活動海報 ... 於 themefile.culture.tw -

#65.20 文創商品ideas

窗花 紅磚筆座-文創PLUS 臺南創意中心首侖創意有限. 窗花紅磚筆座-文創PLUS 臺南 ... 台灣好店木山牆名片高雄縣大樹鄉三和瓦窯Biscuits Packaging. 線上購物| 台灣好店. 於 www.pinterest.com -

#66.【 窗花】 【 歌詞】共有90筆相關歌詞 - 魔鏡歌詞

成牽掛燦爛夜深睡醒的窗花(!: 3 1.中國節 曲依溪禾東風陣陣漸聽聞爆竹聲響徹萬家誰貼窗花添新衣歡欣把福字高掛華燈通明上元夜看長街焰火紛沓湯糰一碗正似那星漢間皓月 ... 於 mojim.com -

#67.[心得] 用花磚地圖窗花裝飾客廳-Pinkoi木子創意- 看板e-shopping

[心得] 用花磚地圖窗花裝飾客廳-Pinkoi木子創意. +收藏. 分享. 看板e-shopping (線上購物)作者airjjop (vivi)時間3年前發表 ( 2019/07/31 01:26 ), 3年前編輯推噓119( ... 於 pttconsumer.com -

#68.市圖大樹二館重啟林昭地陶藝展 - 高雄會展網

... 運輸、古厝窗花等意象,二樓藏書外,也規畫展覽空間,首展以林昭地捐贈的 ... 也與林昭地捺下手印拓模,預計送三和瓦窯燒製後,將來也作為展品。 於 www.khmice.org.tw -

#69.[心得] 用花磚地圖窗花裝飾客廳-Pinkoi木子創意 - Mo PTT 鄉公所

謝謝<3. → nnkw: 推推我超喜歡老屋顏覺得他們很用心QQ223.136.80.89 07/31 16:42. 我也覺得! ... 設計師用三和瓦窯的花磚做一個屏風超愛她這個Idea. 於 moptt.tw -

#70.大樹-三合瓦窯 - 小瑀的異想天空

第三站..大樹舊鐵橋旁的『三合瓦窯』..舊鐵橋有很空曠的草地..適合溜小孩. ... 爸比拿得是窗花(下圖左下)..依據各家的喜好、代表的意義有很多種 ... 於 xpig021.pixnet.net -

#71.陕北高原一抹动人风景,《山坡坡上开满山丹丹花》,连载之三十

其朴素的造型语言和艺术形式,不仅具有显著的“乡土性”“原生性”特征,而且散发和传递着陕北人朴素的情感追求和生活理想。 南窑则窗花剪的好的,要数心灵 ... 於 k.sina.com.cn -

#72.獨藝無二美感生活伴書香細品工藝韻味

為貼近民眾生活需求,手作品項側重實用性,像是束口藍染後背包、漆筷、面紙盒、窗花置物 ... 台灣藺草學會、永茂工藝社、新埔柿染坊、三和瓦窯、三丰金屬漆藝工作室。 於 www.ntcri.gov.tw -

#73.决战决胜脱贫攻坚

2020年重庆消费扶贫月活动9月3日启动,全市将落地一批消费扶贫专柜、专馆、 ... 吊脚楼、四合院、青瓦房、精致窗花、石刻······这些苗族特有的建筑风格在这里都能得到 ... 於 zt.cbg.cn -

#74.原來老房子要這樣看! | 辛永勝、楊朝景整理/方正儀 - 遠見雜誌

紅磚除了作為結構性建材,也有運用顏色反差呈現裝飾效果的窯後雕、窯前雕,或經由排列組成的紅磚窗花等,即使到現在仍廣泛使用。 4 水泥花磚:實用美觀的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#75.三和瓦窯-台灣味的磚瓦文創商品 - Facebook

三和瓦窯 -台灣味的磚瓦文創商品, 高雄市。 8257 個讚· 151 人正在談論這個· 684 個打卡次。位處高雄市大樹區高屏溪舊鐵橋旁,結合文創商品、磚雕創意、休閒, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#76.廣島扶手椅上消磨時光,「宮島レ・クロ」老宅餐廳全新開張

距嚴島神社,只有5 分的徒步距離,「宮島レ・クロ」雪蓋似的白色屋瓦一眼就 ... 窗花屏幕若隱若顯,巧妙借景戶外風光,經典的「廣島扶手椅」不管放在 ... 於 www.mottimes.com -

#77.台灣文創|老磚窯變身文創基地台版樂高文青最愛 - 每日頭條

坐落在台灣高雄市大樹區的「三和瓦窯」從創始至今差不多已經有百年歷史了。自從1918年開始,這家磚瓦廠以「順安號煉瓦廠」登記開始營業,後由許姓窯主轉賣 ... 於 kknews.cc -

#78.中國古代建築文化 - 第 131 頁 - Google 圖書結果

拱形的窗洞,由木格構成各式精美圖案,陽光透過各式窗花裝飾的門窗產生的獨特的 ... 3.干欄住宅黔、桂、雲一帶少數民族地區,因氣候炎熱潮濕,也為避野獸 是這樣一類建築。 於 books.google.com.tw -

#79.Press - biaugust Creation Office

兩個八月表示:「形狀就是一種語彙,品牌識別到食器品項取材廟宇瓷磚與窗花上常見 ... 取日本國旗的圓形、中華民國國旗的正方形圖像,整合「顏色、圖像、人」3種元素, ... 於 www.biaugust.com -

#80.峇里島砂岩(太陽窗花30x30x5CM)石雕片~壁飾花磚砂岩石雕片 ...

天然砂岩雕刻(非一般石膏商品) 。雕工細緻,為您的居家環境增添迷人情趣。**本件商品已含台灣本島運費**離島地區請來電洽詢運費** 於 www.pcstore.com.tw -

#81.台中第二市場2019

好市多3 號酒價格. Fan 中文. 曹节. ... 紅瓦窯. 適合存股. 文昌樓. 奧運金牌排名. 環球影城北京. Protrader. 泰山衛生所電話. ... 窗花剪紙. 於 yoanbresloutdieteticien.fr -

#82.【遊記】九曲堂隨便逛(1/12) - freya23244的創作

陸軍43砲指部→台灣鳳梨工場→舊鐵橋→三和瓦窯 ... 整個建築都是磚瓦. 可以上到二樓,有座位區,圍牆上有很多不一樣的窗花. 於 home.gamer.com.tw -

#83.Untitled - 新北市客家數位館

38 【海濱客家與寮棚建築】‧三芝鄉大坑茶菜寮建築群. ‧淡水鎮大溪許宅虎尾寮 ... 新莊三山國王廣福宮窗花石雕 ... 單家園式虎尾寮. □ 淡水紅瓦窯三開間式虎尾寮. 3 ... 於 www.hakka-digital.ntpc.gov.tw -

#84.創意福字 - Elitelook

Lovepik提供中國風創意福字窗花剪紙圓形圖騰春節貼紙PNG & PSD美工圖案免費下載 ... 燈箱不鏽鋼燈箱停車場燈箱標示牌反光路標超薄led燈箱壓克力燈箱指標系統三和瓦窯, ... 於 elitelook.com.pl -

#85.磚瓦古厝

1.屋頂上的柳條. 2.屋頂旁有美麗的琉璃花窗花窗上有鳥踏. 3.造型獨特的滴水 ... 七甲這間陳家瓦屋大約有50年的歷史,推算起來正式六甲瓦窯最蓬勃的時期建造的。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#86.[心得] 用花磚地圖窗花裝飾客廳-Pinkoi木子創意- 看板e-shopping

謝謝<3. → nnkw: 推推我超喜歡老屋顏覺得他們很用心QQ223.136.80.89 07/31 16:42. 我也覺得! ... 設計師用三和瓦窯的花磚做一個屏風超愛她這個Idea ... 於 www.ptt.cc -

#87.三和瓦窯的價格推薦- 2022年10月| 比價比個夠BigGo

三和瓦窯 價格推薦共176筆商品。包含170筆拍賣、2筆商城.「三和瓦窯」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#88.【詩寫台灣】歷史最悠久的台灣紅瓦土角厝 - 民報

有一對窗用紅磚砌成雙「喜」字窗花,最為古色古香。最早建後落三合院第一次蓋的屋瓦,是呂家自己築窯燒的瓦,之後才外買。古厝 ... 於 www.peoplemedia.tw