一 千 個傷心的理由 廣東 話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王凱王力軍寫的 流行與經典:超熱吉他彈唱300首(第二季) 可以從中找到所需的評價。

另外網站推薦一下~張學友有哪些好聽的歌?粵語~國語都可.. - Mobile01也說明:一千個傷心的理由 ,這首我都拿來開嗓用! 之後就開始挑戰信樂團。 0.

國立清華大學 中國文學系所 祝平次、王偉勇所指導 劉威志的 梁汪和平運動下的賦詩言志 (1938-1948) (2016),提出一 千 個傷心的理由 廣東 話關鍵因素是什麼,來自於淪陷區文學、民國舊體詩詞、通敵、汪精衛、梁鴻志、趙尊嶽、龍榆生、李宣倜。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 呂正惠所指導 曾靜渝的 從王安憶的創作歷程閱讀當代中國精神主體的建構過程 (2011),提出因為有 王安憶、王安憶小說、當代中國、精神主體、虛無的重點而找出了 一 千 個傷心的理由 廣東 話的解答。

最後網站張學友粵語. 明星三缺一改名則補充:... 的音樂專輯之 張學友不僅被稱為“歌神”,而且在“四大天王”中被大家公認唱功最好,他的經典歌曲數不勝數,比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《心如刀割》等。

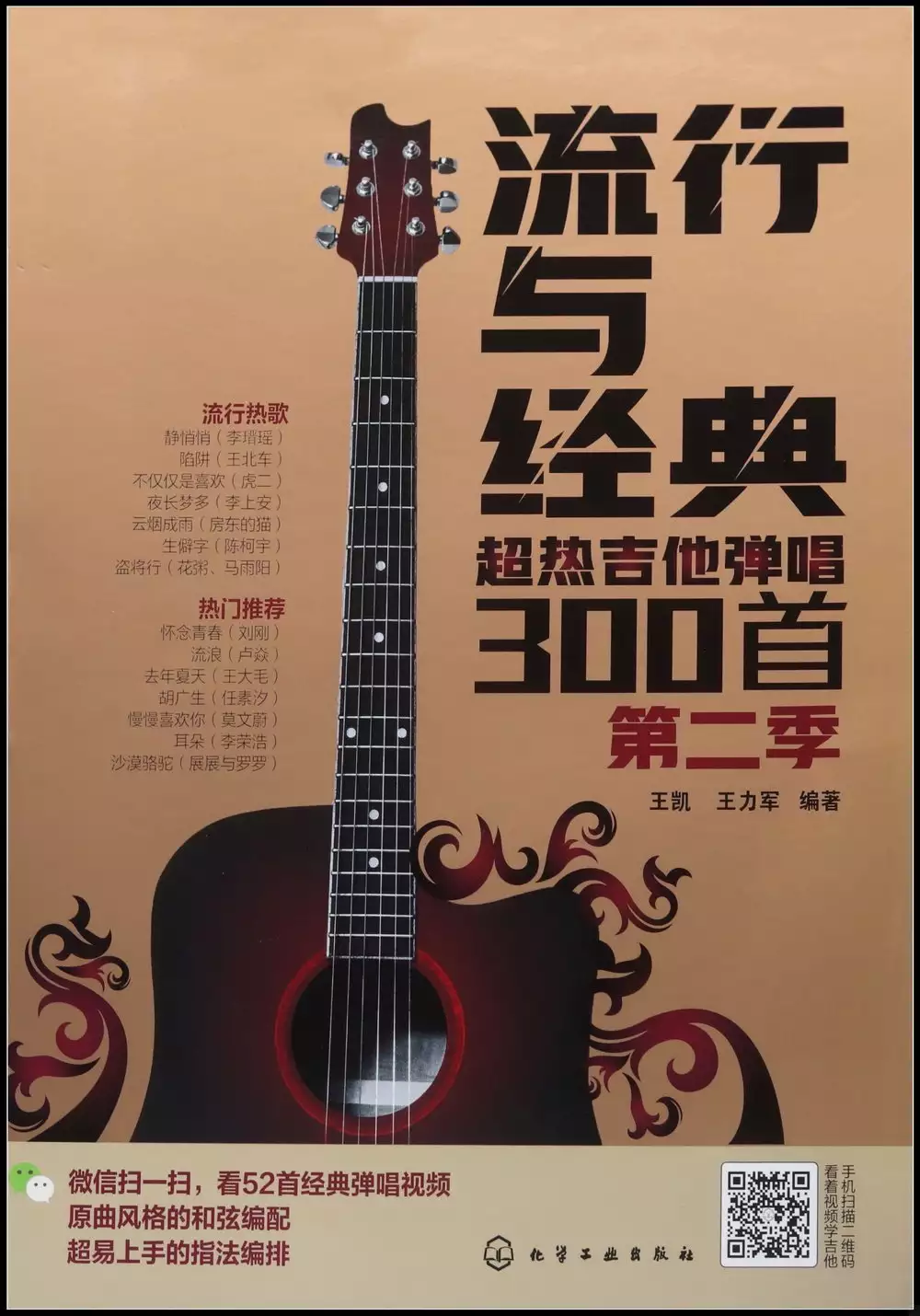

流行與經典:超熱吉他彈唱300首(第二季)

為了解決一 千 個傷心的理由 廣東 話 的問題,作者王凱王力軍 這樣論述:

超大容量,收錄了適合吉他彈唱的動聽曲目300首,還有指彈樂曲與古典樂曲哦~ 超熱流行,一網打盡各種選秀節目及流行音樂榜單,有中文歌曲,還有英文歌曲。 超級經典,美妙的旋律為你留住難忘的歲月,滿足不同年齡的你! 超易上手,原曲風格的和絃編配,每首歌曲均附六線譜、簡譜、歌詞,想唱就唱。 52首歌曲彈唱視頻讓你更易掌握彈唱技巧。

梁汪和平運動下的賦詩言志 (1938-1948)

為了解決一 千 個傷心的理由 廣東 話 的問題,作者劉威志 這樣論述:

本論文研究中日戰爭期間,梁鴻志維新政權與汪精衛國民政府治下的詩詞作品;探討處於「戰時主和」的漢奸罵名與悖德情境之下,古典詩詞如何表述的問題;進一步說,考察彼等詩詞與中國詩詞史上各種範式暨情境結構之間的關係,探尋「主和話語」的意義所在,給予梁汪政權詩詞一文學史上的定位。 由於「戰時主和」的行為,普遍受到貶抑與不齒,且中日戰爭之際,近代國族主義與傳統夷夏之防已然做成連結,「主和」「低調」,彷若失語。故為有效凸顯並探尋該議題,本論文以三個方法推進論述。 首先,考察梁汪政權成立初期,諸人的和平理念、政治話語與其詩詞所涉之典故體系,從中建構一「主和話語的譜系」,作為「主和」的認識論基礎,建立出

「主和話語」其來有自,有其理據與體系,絕非無源之水的認知(第一章)。 其次,置身淪陷區與偽政權,多數人並不願意讓自己參與這一受到貶抑不齒「主和話語」中;他們既不願意贊附「和平運動」,又無力公開的反抗,故表現出一種游離與超然的姿態;筆者以「淪陷」與「易代」互為參照的角度,指出政權交替之際,遺民文學與淪陷區文學中那些遺世獨立、懷古鄉愁、風花雪月的詩詞風格,其實是同樣情境之下的創作。故主張淪陷區的文學,就是易代之際的遺民文學。以此視角,排除那些不願羽翼和平運動的詩詞作品(第四章)。 第三,得前「主和話語」的認識論基礎,與類似佛經判教式的切割後,本論文遂得以站穩腳跟,逐步分析「主和話語」如何因應外

在環境的變化,更動其詩詞表現與言說方式,微觀地考察「主和話語」之發展。故得下列三章:一是面對談判對手日人之失信與傲慢,弱勢的汪等在詩詞中如何應對與說服(第二章);二是太平洋戰爭既起,國際局勢的驟變,從汪諸人如何藉由詩詞唱和的「中國詩用」場域,藉由典故的詮釋與改寫,勸汪精衛更易對日方針(第三章);三是抗戰勝利,「和平運動」失敗,從汪諸人身陷囹圄;研究諸人的庭訊論辯與獄中詩詞之間的關係,探討「主和話語」的終末之姿(第五章)。本論文五章間之關係如上。 若以各章的時間列次,第一章研究和平運動初期的理念、宣傳和平的詩詞、梁鴻志與汪精衛的贈日人詩,討論彼等的主和理念的初衷,對內對外的宣傳策略,與如何塑造

所屬政權的正統性之過程。 第二章處理1940年11月30日汪日簽約之際,趙尊嶽所作的〈鷓鴣天宮體八首〉。透過研究條約談判的檔案與考索詞作的典故脈絡,分析趙尊嶽如何以詞體與宮體,形塑汪政權與日謀和的自我形象。 第三章分兩部分,第一部分,研究從汪諸人如何轉化荊軻自我犧牲的形象,說服國人信任和平運動;第二部分,是珍珠港事變後爆發,任援道、龍榆生、李宣倜以題詠《易水送別圖》為名,透過對「荊軻故事」的再詮釋,勸汪精衛修正對日方針。兩部分互為對照,可見主和話語不但對民眾宣傳,同時也逆向成為對政策之建議。 第四章研究汪政權對英美宣戰之後,李宣倜雖仍擔任汪政權要職,其詩詞內容卻明顯從一名和平運動的支持者

,轉向以退隱與田園自期的形象。實際上,汪政權成立初期,文人間亦不乏類似表態,但直到汪精衛對英美宣戰之後,李宣倜這類文學表現才大量湧現。本章以「淪陷/易代」作為視角,將彼等排除在主和話語之外,同時也藉由易代之際的遺民文學風格,對淪陷區文學有更深化的定義。 第五章分析抗戰勝利之後,從汪諸人在獄中所作詩詞與在漢奸審判之際的庭訊論辯之間的關係。比較制法過程、法理邏輯、法庭論辯,與諸人羈囚之際一系列憤懣、自清與釋懷的心理過程,從中探究和平運動的「主和話語」所呈現的最後模樣。 綜上五章,歷時性的呈現古典詩詞在面對戰時求和的委屈情境,與漢奸罵名的絕大壓力之下,各種表現方式與過程。

從王安憶的創作歷程閱讀當代中國精神主體的建構過程

為了解決一 千 個傷心的理由 廣東 話 的問題,作者曾靜渝 這樣論述:

論文摘要對於中國當代精神主體的考察,必須回到改革開放之初的八0年代甚至更早之前的後文革時期,重新反省八0年代的理想主義是如何喪失其動能?考察後文革時期豐富的可能性是如何被消解?王安憶的文學創作歷程和中國新時期現代化發展同時。本論文是以作家研究出發,將王安憶的小說創作進行歷史地文本細讀,既希望透過文本的細讀,細究文本自身豐富的思想及幽微的情感,並盡可能的將之置回原歷史脈絡裡理解;同時在將王安憶創作依時序進行閱讀時,試圖細緻地追索王安憶作品的內在變化及作家王安憶自身的精神轉變。閱讀王安憶在這些創作歷程中的思索、抉擇與局限,透過文學感知一個知識分子主體豐富的內在變化歷程,也許也提供了我們對當代中國

知識分子主體的建構過程的一次具體檢視。本論文主要將王安憶的小說創作依創作時間分成二大階段來討論。以1989年為界,分為上下兩編。上編:發現虛無(1978—1989)透過對王安憶80年代文學創作肌理的梳理,可以看到文革後現代化追求下,當代中國知識分子的「自我意識」經歷了如何的變化。伴隨這變化,理想主義一步步消退時代激情,而虛無主義則是一步步地浮出精神地表。這是逐漸「發現虛無」的十年。下編:抵抗虛無(1990—)王安憶從檢視自我經驗出發,召喚理想信仰建立書寫價值,試圖以書寫創造精神烏托邦;她不時也將目光轉向熟悉的日常生活,將日常生活審美化,為精神的虛無尋求書寫平衡。迎來新世紀,王安憶試圖在文學中尋

找重啟和社會對話的可能,她對現代化發展造成的社會失衡,以書寫提出嚴肅的批判,書寫也同時呈顯深刻的無力感。面對高度現代化的當代生活,對精神虛無進行的種種探求與思索,王安憶九0年後文本開展的書寫虛無也有著一種抵抗的姿態閱讀王安憶超過三十年的創作歷程,其實是為了閱讀「王安憶」這個文本。「閱讀王安憶」對論者而言,是意識到在這個時代,「過程」自身生產意義的可能性。「閱讀王安憶」,在其「過程」裡看到一個敏感的心靈,對新時期以來劇烈變遷的現實環境下主體意識的身心變化,鍥而不捨進行細緻的紀錄與描寫;觀察到一個真誠的知識主體和時代的複雜對話——時潮是如何的影響與制約,精神主體是如何自省與掙扎;發現一個堅守理想的

姿態,用務實的、莊嚴地態度勞動文學,雖然無法突破局限給出超越的亮點,但也從未讓精神價值下海伏首於時潮。在這個沒有英雄或是充滿偽英雄的時代,王安憶仍然頑強地以書寫創造、生產意義,以書寫來說明「意義」的必要。

想知道一 千 個傷心的理由 廣東 話更多一定要看下面主題

一 千 個傷心的理由 廣東 話的網路口碑排行榜

-

-

#2.【东海北洋常相忆】(9 阴谋的冰山一角本章揭开) - 文学城

这块玉佩是我和燕儿间的信物,即便是和佟婉如成婚以后我也找了个理由将它 ... 邓恢学籍被取消之后回了广东老家,后来听闻两江总督刘坤一的南洋水师处 ... 於 585621.xyz -

#3.推薦一下~張學友有哪些好聽的歌?粵語~國語都可.. - Mobile01

一千個傷心的理由 ,這首我都拿來開嗓用! 之後就開始挑戰信樂團。 0. 於 www.mobile01.com -

#4.張學友粵語. 明星三缺一改名

... 的音樂專輯之 張學友不僅被稱為“歌神”,而且在“四大天王”中被大家公認唱功最好,他的經典歌曲數不勝數,比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《心如刀割》等。 於 jj9k7.hepsia.mba -

#5.110.05.05 張學友最愛廣東歌精選 - KKBOX

110.05.05 張學友最愛廣東歌精選. Share icon. 110.05.05 張學友最愛廣東歌 ... 一千個傷心的理由- Album Version. 張學友. L · 離開以後. 張學友. 於 www.kkbox.com -

#6.歌神张学友10大经典粤语歌曲,你听过哪些?这首至今无人超越

张学友不仅被称为“歌神”,而且在“四大天王”中被大家公认唱功最好,他的经典歌曲数不胜数,比如《吻别》、《一千个伤心的理由》、《心如刀割》等。虽然他的很多国语歌曲 ... 於 www.bagua5.net -

#7.时隔20年,最可爱的人重返课本,是谁删除的 - 西陆网

理由 有三:一是煽情、滥情,二是渲染战争,描写血腥;三是“不合时宜”。 ... 除了这个原因之外,教育部门还提出了另外两个理由:《谁是最可爱的人》这 ... 於 m.xilu.com -

#8.情網-張學友演唱歌曲 - 華人百科

相關信息:張學友巔峰唱片,華人地區最高銷量專輯,截止2003年六月,該專輯已累計銷量2500萬張,為華語樂壇第一神作。 粵語版本:《等你回來》. 作詞:劉虞瑞作曲:伍思凱. 於 www.itsfun.com.tw -

#9.張學友經典情歌32 首张学友系列- 中文金曲抒情精選

張學友Jacky: 一千个伤心的理由/ 吻别/ 只想一生跟你走/ 爱你痛到不知痛|| Best Of ... 经典粤语老歌大全,好听的广东歌曲,最好的80年代和90年代的粵語,一人一首成名曲, ... 於 www.washwasha.org -

#10.张学友有哪些好歌值得推荐? - 知乎

《一千个伤心的理由》. 32.《友情歌1985-1993》——出道以来的13首经典歌曲串烧,是香港流行音乐一种新的尝试和突破. 33.《这么近那么远》——学友哥自己写的,基本代表了 ... 於 www.zhihu.com -

#11.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 371 頁 - Google 圖書結果

... 防並派命受贊赴京關將開示(應棠)回率那縣立零、由号災、俄界戰进,聞之傷心音科、 ... 英國海軍背後勢力之大商船体使之毫無價值真象、徘徊觀、坐以待毙、在一千餘萬 ... 於 books.google.com.tw -

#12.一萬個傷心的理由歌詞一萬個傷心的理由是哪首歌裡的 ... - 嘟油儂

1樓:烏石. 歌曲名:一萬個傷心的理由. 歌手:阿豪&阿唐. **:浪漫滿屋. 一萬個理由(3'57"). 就在感專情到了無法挽留屬而你又決意離開的時候你要我找個 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#13.歌神張學友10大經典粵語歌曲,你聽過哪些?這首至今 ... - 趣關注

張學友不僅被稱為“歌神”,而且在“四大天王”中被大家公認唱功最好,他的經典歌曲數不勝數,比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《心如刀割》等。雖然他的 ... 於 auzhu.com -

#14.《老歌不好找》:歌神张学友10大经典粤语歌曲,你听过哪些?

他的经典歌曲数不胜数,比如《吻别》、《一千个伤心的理由》、《心如刀割》等。虽然他的很多国语歌曲名气大过粤语,但对于真正喜爱张学友的人来说, ... 於 www.sohu.com -

#15.真愛新曲+精選- 维基百科,自由的百科全书

張學友的精选辑. 发行日期, 1995年3月16日. 录制时间, 1986年-1994年(精選歌曲) 1994年(只限《真愛》、《一千個傷心的理由》、《我等到花兒也謝了》). 於 zh.m.wikipedia.org -

#16.广东话我好伤心 - dwws

广东话 我好伤心,武汉老太扫墓归来伤心过度一觉醒来改说广东话_网罗天下_腾讯视频, ... 张学友《一千个伤心的理由》粤语发音歌词拼音注音谐音爱过的人我已不再拥有oi3 ... 於 dwws.cc -

#17.張學友《一千個傷心的理由》粵語發音歌詞拼音注音

張學友《一千個傷心的理由》粵語發音歌詞拼音注音諧音愛過的人我已不再擁有oi3 gwo3 dik1 jan4 ngo5 ji5 bat1 zoi3 jung2 jau5 許多故事有傷心的理由heoi2 do1 gu3 si6 ... 於 www.feitsui.com -

#18.【中國哭牆】這個世界比兩年前更荒謬了(6月13-18日,2022 ...

這位在武漢新冠疫情期間因為說出真話成為悲劇英雄的普通眼科醫生並沒有被民眾遺忘, ... 在李文亮醫生留下的微博的評論區,「每天都有成千上萬人寫下 ... 於 www.bannedbook.org -

#19.一千个伤心的理由(粤语)

bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围,有创意的Up主。大家可以在这里找到许多欢乐。 於 search.bilibili.com -

#20.张学友经典30首粤语- 头条搜索

搜索智能聚合. 张学友精选合集:一千个伤心的理由、只想一生跟你走等粤语金曲. 合集. 5个视频. 播放次数: 12万次播放. 发布时间: 5月10日. 发布者: 小铜爱音乐. 於 m.toutiao.com -

#21.粵語精彩合集,寶麗金1996發行,保存良好,收錄:飄 - 奇摩拍賣

【一手收藏】皇后駕到-粵語精彩合集,寶麗金1996發行,保存良好,收錄:飄,戀戀風塵,一千個傷心的理由,忘記他| 於 tw.bid.yahoo.com -

#22.一千的伤心的理由粤语版听过吗

太喜欢好友李偲菘写给张学友的歌曲《一千个伤心的理由》忍不住填上粤语词!大家觉得如何? 於 www.bilibili.com -

#23.張學友廣東歌 - دندنها

經典粵語歌曲BEYOND 鄭少秋黎瑞恩陳百強梅豔芳張學友陈慧娴李克勤劉德華張智霖王傑 ... 中文金曲抒情精選吻別祝福一千個傷心的理由張學友經典情歌32首只想一生跟你走. 於 ds.dndnha.store -

#24.【查經】羅馬書16章– 成為神紀念的人 - 命定神學

查經錄音-粵語版-羅馬書16章-成為神紀念的人】 [audio ... 他的工作、家庭,從來也不想別人,也不覺得自己自私,他會有一千一萬個理由說明去解釋。 於 yueyu.mingding.org -

#25.丁尼生与大兵瑞恩- 历史作为解读电影的密码:林肯 - 手机凤凰网

06-15 09:04 来自广东省. 提起电影《拯救大兵瑞恩》,大家所津津乐道的,除了身 ... 一、林肯致比克斯比太太的信. 在片中,当属下军官大多反对派出特遣队深入敌后寻找 ... 於 i.ifeng.com -

#26.wenno:「他們要活埋我!」唐山打人事件主犯惡行曝光

十年前,他在唐山買了棟樓,八千平米,投資過億。 但錢交完了,開發商以各種理由不給辦房產證,一拖就是十年。 於 standardshunter.com -

#27.张学友10大经典粤语歌,第1首被誉为神作,至今难以超越

“歌神”张学友的名号在华语乐坛流传已久,张学友不仅国语歌唱得好,粤语歌同样是非常的经典。国语歌比如《吻别》、《一千个伤心的理由》、《一路上有你》等 ... 於 new.qq.com -

#28.一千個傷心的理由歌詞- 張學友

張學友( Jacky Cheung ) - 一千個傷心的理由歌詞:愛過的人我已不再擁有許多故事有傷心的理由, 這一次我的愛情等不到天長地久, 錯過的人是否可以回首, 愛過的心沒有 ... 於 www.mulanci.org -

#29.张学友经典粤语歌曲2021《 一千个伤心的理由用馀生去爱》

张学友经典粤语歌曲2021《 一千个伤心的理由用馀生去爱》,于2021年10月3日上线。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅,看丰富、高质量视频 ... 於 www.ixigua.com -

#30.誰知道和潮溼的心同音的粵語歌曲請告訴聲謝謝 - 多學網

千千 闕歌(陳慧嫻) 56. 別怕我傷心(張信哲) 57. 聽說愛情回來過(林憶蓮). 58. 一千個傷心的理由(張學友) 59. 白月光(張信哲) 60. 於 www.knowmore.cc -

#31.張學友&一千個傷心的理由&廣東 - YouTube

Comments · 經典粵語歌曲| BEYOND,鄭少秋,黎瑞恩,陳百強,梅豔芳,張學友,陈慧娴,李克勤,劉德華,張智霖,王傑,王菲,巫启贤,张学友,林淑容, ... 於 www.youtube.com -

#32.千萬個理由廣東話的評價和優惠 ... - 全聯商品經驗網路分享指南

粵語 譯版8, 國語譯版1, Score. 歌曲名, 10,000 Reasons (Bless the Lord), 一萬個理由理據有幾千個(頌讚主), 十萬樣緣由, 萬個理據(上帝恩當讚頌), 讚美理據幾千億個. 於 pxmart.mediatagtw.com -

#33.粵語餓狼 - اخبار 24

張學友Jacky Cheung 2019 張學友經典情歌32 首张学友系列中文金曲抒情精選吻別祝福一千個傷心的理由張學友經典情歌32首只想一生跟你走. تشغيل - play. 於 akhbara24.news -

#34.願在依付過去話以後粵語什麼歌,寶麗金經典的粵語歌。 - 小蜜網

1樓:硬樑一亮. 一千個傷心的理由- 張學友. 詞:邢增華. 曲:李偲菘. 愛過的人我已不再擁有. 許多故事有傷心的理由. 這一次我的愛情等不到天長地久. 於 www.bees.pub -

#35.Namewee 黃明志- 帶把拔馬麻一起看張學友,太有回憶太精彩 ...

其實位子還不錯,我被安排到了媒體招待區,第一次看演唱會有桌子的,感覺可以一邊吃肉骨茶一邊看 ... 一千個傷心的理由 ... 明志的广东话~爸爸妈妈~真是唔夠你利~. 於 www.facebook.com -

#36.一千個傷心的理由-歌詞-張學友 - MyMusic

收錄專輯 · 專輯:張學友1987 - 1999經典演唱會全集- 95友學友演唱會 · 歌手: 張學友 · 發行時間:2010-11 · 作詞: · 作曲:Tsang Wah Ying、李偲菘 · 編曲: · 分類:粵語 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#37.张学友经典粤语歌~一千个伤心的理由

张学友经典粤语歌~一千个伤心的理由. 2348 0 2018-11-12 21:40:48. 主人,未安装Flash插件,暂时无法观看视频,您可以… 下载Flash插件. Flash未安装或者被禁用. 於 www.bilibili.com -

#38.周杰伦的意难平:不仅有一副好嗓子,人生过往更精彩|孙燕姿

这位冷门歌手,就是孙燕姿。 说到这里,想必80、90后的网友看到,心里会有一万个问号在脑海中一闪而过 ... 於 www.163.com -

#39.張學友在Apple Music 上的《三年兩語》

粵語 流行樂 · 1997年. 試聽. 歌曲. 時長. 多麼的需要你(多麼拉丁版). 1. 4:17. 試聽. 這麼近(那麼遠). 2. 6:14. 試聽. 一千個傷心的理由(國). 於 music.apple.com -

#40.盤點張學友10大經典粵語歌,第1首被譽為“神作”,至今難以超越

歌神”張學友的名號在華語樂壇流傳已久,張學友不僅國語歌唱得好,粵語歌同樣是非常的經典。國語歌比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《一路上有 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#41.張學友十大經典粵語歌曲,張學友最好聽的十大歌曲?

即使在粵語好歌輩出的80年代,這也是一首傳世經典之作。 ... 《一千個傷心的理由》是張學友演唱的歌曲,由李偲菘作曲,邢增華作詞,趙增熹編曲,收錄 ... 於 www.doknow.pub -

#42.一千個傷心的理由粵語 :: 軟體兄弟

2015-04-28 一千个伤心的理由粤语叫什么; 2010-12-25 一千个伤心的理由粤语版谁知道?告诉一下,谢谢; 2015-11-10 开头前奏和一千个伤心的理由 ... ,这首歌没有张学友 ... 於 softwarebrother.com -

#43.《老歌不好找》:歌神張學友10大經典粵語歌曲,你聽過哪些?

明天就是张学友57岁的生日了,出道34年,歌神带我们太多的惊喜和感动。他的经典歌曲数不胜数,比如《吻别》、《一千个伤心的理由》、《心如刀割》等。 於 www.xuehua.us -

#44.張學友四面台飆唱40首歌主場開唱「不想失威」好緊張

... 《一千個傷心的理由》、《只想一生跟你走》、《吻別》、《每天愛你多一些》等等十多首經典國、粵語的組曲,全場上萬名觀眾們一起大合唱,場面壯觀! 於 finance.ettoday.net -

#45.獨孤天下粵語下載

2079 張學友1995 真愛寶麗金唱片台灣版專輯CD 附側標回函卡/ 一千個傷心的理由我等到花兒也謝了藍雨$1,000 競標剩6小時17分..莊佳穎:「純真」的奧義– ... 於 xwi.residence-lartdoise.eu -

#46.0243.hk 粵語填詞

0243.hk 係一個粵語填詞人嘅平台。 幫音搵詞,幫詞搵音, ... 張學友一千個傷心的理由. 譚詠麟一千種記憶. 鍾漢良一千種不放心. 仲有106 首歌. 一千 · 一舟 · 一川. 於 www.0243.hk -

#47.心经(Heart Sutra) - 張學友

音樂影片. 般若波羅蜜多心經波罗蜜心经2 小時Hours version 張學友粵語廣東話Devotional Buddhist song Heart Sutra Healing Music ... 一千個傷心的理由 Jacky Cheung. 於 www.shazam.com -

#48.粵語歌經典; 學校電腦廣播win10

張學友不僅被稱為“歌神”,而且在“四大天王”中被大家公認唱功最好,他的經典歌曲數不勝數,比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《心如刀割》等。 十首經典的粵語 ... 於 wiki.leuttonpostle.com -

#49.三神合體!譚詠麟屈張學友加入「永遠25歲」行列

講完廣東話,他很貼心地轉用國語講:「很誠懇地祝張學友,我們的歌神生日 ... 大,所以我比較知道他早期的歌曲,《一千個傷心的理由》、《吻別》。 於 hk.on.cc -

#50.愛下去》3,是由歌手張學友演唱,已發行的音樂作品。基本信息

《情已逝》,《一千個傷心的理由》讓我《心碎了無痕》。 ... 張學友於1992年推出粵語唱片《真情流露》,當中9首歌曲曾經登上香港音樂流行榜,並多次占據榜首位置,成為 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#51.每天愛你多一些的同義詞- 相似詞查詢 - KM查询

該歌曲分粵語、普通話兩個版本,粵語版由林振強填詞,收錄在張學友1991年1月23日由 ... 的女人 粵語經典 彭羚 我真的受傷了 遙遠的她 每天多愛你一些 一千個傷心的理由 ... 於 kmcha.com -

#52.經典粵語老歌、粵語經典金曲在PTT/mobile01評價與討論

張學友不僅被稱為「歌神」,而且在「四大天王」中被大家公認唱功最好,他的經典歌曲數不勝數,比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《心如刀割》等。 於 train.reviewiki.com -

#53.張學友《一千個傷心的理由》,好聽,不解釋! - 人人焦點

「歌神」張學友的名號在華語樂壇流傳已久,張學友不僅國語歌唱得好,粵語歌同樣是非常的經典。國語歌比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《一路上有 ... 於 ppfocus.com -

#54.傷心的理由歌詞

一千個傷心的理由 作詞:邢增華作曲:李偲菘愛過的人我已不再擁有許多故事 ... 千個傷心的理由一千個傷心的理由最後我張學友《一千個傷心的理由》粵語 ... 於 marieduchateau.fr -

#55.欧筱佩/阔别的声音- 副刊- 文艺春秋| 星洲网Sin Chew Daily ...

就像是东西发酵改变了外型,过去种种转变成另一种不同的生命。 ... 每个种族都拥有自己的声音,大家允许坐在自己的角落里聆听与尊重对方。 於 www.sinchew.com.my -

#56.用廣東話暢所欲言張學友:大馬開唱像回家| 中國報China Press

... 《一千個傷心的理由》、《只想一生跟你走》、《吻別》、《每天愛你多一些》等14首經典華語和粵語組曲,引來全場粉絲一起大合唱,場面壯觀! 於 www.chinapress.com.my -

#57.細數林夕經典25句感動你心歌詞 - 香港01

要講廣東歌,一定少不了林夕。 ... 不了仇不垢不淨了嗎/洗我手皈佛門下/息我心於佛名下/三千煩惱被撕裂無話/心本來不染一物更牽掛」 《髮落無聲》. 於 www.hk01.com -

#58.張學友真愛-新曲+真正精選(台灣珍藏盤2LP) - 五大唱片

1995年,台灣的大街小巷,沒有一個人不知道張學友的名字,在這年,張學友發行了【真愛新曲+真正精選】,此張專輯收錄《真愛》、《一千個傷心的理由》 ... 於 www.5music.com.tw -

#59.一千個傷心的理由廣東話 - Axsper

一千個傷心的理由廣東話. 《一千個傷心的理由》是張學友演唱的一首歌曲,把自己的兒子每次哭的時候的原因都記下來,同時跟: : 這麼多喜歡學友的,作詞 ... 於 www.axsperpy.co -

#60.「一千個傷心的理由」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

跳完就瘦了!粵語神曲《頭髮亂了》廣場舞全身搖擺N次瘦到不要不要的. 歌神張學友的經典動感廣東歌曲《頭髮亂了》,露骨的歌詞譜上電子樂曲風,是歷久不衰的勁歌。 於 1applehealth.com -

#61.你是我胸口永遠的痛廣東話 - Yrcd

王傑林憶蓮《冬季來的女人》粵語發音歌詞拼音注音諧音你是我胸口永遠的痛粵語版 ... 如刀割、一千個傷心的理由陳慧琳的記事本王傑的你是我胸口永遠的痛FIR的我們的愛. 於 www.alraaoman.me -

#62.一千個傷心的理由歌詞張學友※ Mojim.com

一千個傷心的理由 作詞:邢增華作曲:李偲菘編曲:趙增熹愛過的人我已不再擁有許多故事有傷心的理由這一次我的愛情等不到天長地久錯過的人是否可以回首愛過的心沒有任何 ... 於 mojim.com -

#63.張學友粵語* 暗黑2 cdkey

經典粵語歌曲粤语金曲Beyond 鄭少秋黎瑞恩陳百強梅豔芳張學友陈慧娴李克勤劉德華 ... 比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《心如刀割》等。29 янв. 於 vpn.rustlenews.com -

#64.張學友金碟-新人首單立減十元 - 淘寶

包郵正版張學友粵語經典汽車載音樂歌曲無失真音質CD碟24K金碟. 專屬優惠 ... 張學友真愛CD一千個傷心的理由偷心吻別回頭太難保麗金金碟T. 於 world.taobao.com -

#65.張學友《一千個傷心的理由》指彈譜(共4張圖片)

一千個傷心的理由 指彈吉他譜,張學友的經典情歌改編,一千個傷心的理由吉他獨奏譜,Capo夾三品。感謝失物森林老師編配分享,並帶來曲譜配套指彈演奏視頻, ... 於 jita.fun -

#66.張學友最傷感的五首粵語歌叫什麼名字?

《一千個傷心的理由》是張學友演唱的一首歌曲,由李偲菘作曲,邢增華作詞,趙增熹編曲,收錄於1995年3月16日發行的**《真愛 新曲+精選》中。 於 www.locks.wiki -

#67.张学友经典粤语歌~一千个伤心的理由_哔哩哔哩(゜-゜)つロ干杯

Flash未安装或者被禁用. 张学友经典粤语歌~一千个伤心的理由. 2345次播放· 0条弹幕· 发布于2018-11-13 13:40:48. 张学友 音乐 歌曲 音乐选集. UP相关视频. 於 www.bilibili.com -

#68.張學友你知不知道粵語? - 雅瑪知識

張學友的一首歌,裡面歌詞有一句“你知不知道......你知不知道. ... 請問,張學友的《我等到花兒也謝了》的粵語版叫什麼名字呀! ... 一千個傷心的理由3.情書. 於 www.yamab2b.com -

#69.音樂現場 - 抖音

傷信#陳亦迅#Live Music TV#音樂現場#聲生不息 · 刘校長-香港創作歌手头像. 刘校長-香港創作歌手. 1周前. 《一千個傷心的理由》 Thousand Sad Reasons##音樂現場#. 於 www.douyin.com -

#70.張學友10大經典粵語歌,第1首被譽為神作,至今難以超越 - 居然

“歌神”張學友的名號在華語樂壇流傳已久,張學友不僅國語歌唱得好,粵語歌同樣是非常的經典。國語歌比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《一路上有 ... 於 juran.cool -

#71.張學友粵語歌史上最好聽的粵語歌 - Fmdfzx

國語歌比如《吻別》,《一千個傷心的理由》,《一路上有你》等等,大家都已經耳熟能詳了,今天我們來盤點張學友的10大粵語歌曲,喜歡聽粵語歌的朋友值得一看。 於 www.dlsmiphy.me -

#72.張學友神翻唱《星晴》超好聽!這聲音只能跪著聽了

「A CLASSIC TOUR 學友·經典世界巡迴演唱會」將會持續超過一年,學友休息 ... 樂小分隊《用餘生去愛/ 給朋友/ 心如刀割/ 離開以後/ 一千個傷心的理由/ ... 於 ipop.sina.com.tw -

#73.一千个伤心的理由粤语版谁知道?告诉一下,谢谢

一千个伤心的理由 粤语版谁知道?告诉一下,谢谢. 我来答. 於 zhidao.baidu.com -

#74.歌神張學友10大經典粵語歌曲,你聽過哪些?這首至今無人超越

而且在「四大天王」中被大家公認唱功最好,他的經典歌曲數不勝數,比如《吻別》、《一千個傷心的理由》、《心如刀割》等。 於 kknews.cc -

#75.張學友歌曲mp3

張學友梅艷芳《相愛很難》粵語發音歌詞拼音注音諧音林夕最好有生一日都愛 ... C-POPで楽しく中国語を学びましょうジャッキー・チョン一千个伤心的理由每天爱你多一些 ... 於 qyo.limonidisicilia.eu -

#76.一千個傷心的理由金嗓歌曲查詢 - 台灣點歌王

金嗓; 音圓; 弘音; 音圓原廠; 瑞影; 點將家; 嘉揚; 音影; 美華; 金影; 音遊; 金嗓/投幣; 大唐; 錢櫃; 好樂迪; 銀櫃; 星據點; 享溫馨; MV. 10991. 一千個傷心的理由. 於 song.corp.com.tw -

#77.500+ 件抵買"粵語cd" |音樂樂器& 配件|CarousellHong Kong

輕鬆對話就可以喺Carousell Hong Kong 買走音樂樂器& 配件嘅"粵語cd"。可信賣家提供各樣產品畀你揀! ... 一千個傷心的理由 04. 這個冬天不太冷 05. 於 www.carousell.com.hk -

#78.粤语版《一千个伤心的理由》陈昕亮,这是要超越歌神的节奏

粤语版《一千个伤心的理由》陈昕亮,这是要超越歌神的节奏. 2019-06-01 | 阅: 转: | 分享. 献花(0). +1. (本文系kouxy2008首藏). 类似文章更多. 於 www.360doc.com -

#79.[精選輯] 【三年兩語】【國粵語】【1995-11】

一千個傷心的理由 4.這個冬天不太冷5.我等到花兒也謝了6.只有你不知道7.真愛8.餓狼傳說9.望月10.祝福11.非常夏日12.舊情綿綿13.來來回回14.等你回來15. 於 www.jackyclub.com -

#80.張學友有哪些經典好聽的粵語歌,張學友最好聽的十大歌曲?

1,分手總要在雨天(國語版是一路上有你),個人覺得粵語版的不僅曲好聽, ... 《一千個傷心的理由》是張學友演唱的歌曲,由李偲菘作曲,邢增華作詞, ... 於 www.diklearn.com -

#81.一千個傷心的理由的價格推薦- 2022年6月| 比價比個夠BigGo

[卡爾音坊] 全新未拆CD_體驗真愛_TEUE LOVE_吻別_一千個傷心的理由(寶麗金唱片) ... 粵語精彩合集,寶麗金1996發行,保存良好,收錄:飄,戀戀風塵,一千個傷心的 ... 於 biggo.com.tw -

#82.张学友经典歌曲Mp3 - سمعها

經典粵語歌曲- 80-90年代流行歌曲 ,鄭少秋,黎瑞恩,陳百強,梅豔芳,張學友, ... 金曲抒情精選- 吻別祝福一千個傷心的理由》張學友經典情歌32首+ 只想一生跟你走 於 sm3ha.ws -

#83.張學友- 一千個傷心的理由< 樂壇| jgospel.net 福音站.com

樂壇 2015-05-20 張學友,三年兩語專輯,中文男歌手,粵語流行歌, 學友光年世界巡迴演唱會07專輯, 張學友精裝特輯,真愛新曲+ 真正精選專輯,友學友95演唱會專輯, ... 於 www.jgospel.net -

#84.一千个伤心的理由粤语版 - 搜狗搜索

一千个伤心的理由 粤语版. we粤语明少None. 一千个伤心的理由(粤语版). 雲小川. 音乐智能聚合. 一千个伤心的理由粤语版(cover: 粤语明少) - we粤语明少... - 酷我音乐. 於 z.sogou.com -

#85.罗文- 迟来的爱(粤语版) - 优酷

傈僳語版一萬個理由cover 鄭源. 2020-08-03 ... 鄭源一萬個理由唱盡天下有情人的心聲 ... 外語篇胡光孝- 一千個傷心的理由(英文/印尼語/越南語/白苗語/高棉語). 於 m.youku.com