一氧化碳中毒檢查的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦商茗苑寫的 醫療急救 和張明志的 死亡癱瘓一切的知識:臨終前的靈性照護都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一氧化碳中毒緊急處理也說明:人體吸入一氧化碳,輕者產生頭痛、昏眩、噁心、耳鳴、心悸等現象,重者會發生呼吸困難、痙攣而昏迷。缺氧時間若太長,將留下後遺症,甚至死亡。 為預防瓦斯中毒,請檢查 ...

這兩本書分別來自新文京 和寶瓶文化所出版 。

東南科技大學 營建與空間設計系營建科技與防災碩士班 杜嘉崇所指導 林柏廷的 液化石油氣家用及營業場所事故案例探討與對策之研究 (2021),提出一氧化碳中毒檢查關鍵因素是什麼,來自於液化石油氣、氣爆、一氧化碳中毒。

而第二篇論文逢甲大學 土木水利工程與建設規劃博士學位學程 張智元所指導 柯貴勝的 一氧化碳預警模型在公寓大廈安全實務機制之研究 (2019),提出因為有 一氧化碳預警器、感測器、公寓大廈、區分所有權、居家防災的重點而找出了 一氧化碳中毒檢查的解答。

最後網站轉知新北市政府消防局宣導「防範一氧化碳中毒」。則補充:如果安裝的環境通風不良或是熱水器型式疑似不符規定,應請特定瓦斯器具裝修技術士檢查維修,以免發生一氧化碳中毒的意外。使用時,須特別注意空氣流通無虞;不因天冷、 ...

醫療急救

為了解決一氧化碳中毒檢查 的問題,作者商茗苑 這樣論述:

本書除了一般急救處理以外,特別針對航海人員編寫,除了適用於一般基礎急救課程之外,特別適合海事相關科系急救課程。 全書分為15章,首先概述急救與人體各系統,為讀者奠定基本的背景知識;再依序講述消毒、止血、包紮、運動傷害、傷患搬運、休克與心肺復甦術、呼吸道異物梗塞的哈姆立克法,以及失溫與凍傷、中暑與熱衰竭、燒燙傷、蛇咬、蜂螫、中毒、水上意外等情況的醫療急救。章末學習評量附解答,引導讀者透過習題強化對內文的理解與應用。 航海人員長期在海上航行,海上就醫遠比陸上就醫不易,因此,每位船員皆應具備足夠的急救與醫療相關的知識與技能。依據航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約(I

nternational Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers; STCW)規定,航海人員之培訓皆需修習「醫療急救(Medical First Aid)」此課程,教導如何迅速應對船上的醫療緊急情況,並提供受傷或患病海員即時性的緊急醫療處置。

一氧化碳中毒檢查進入發燒排行的影片

路易莎咖啡位在三重的麵包中央工廠,22日有8名員工一氧化碳中毒送醫,新北市勞動檢查處今天稽查,初步研判麵包烤箱作業時未同步開啟通風設備,造成場內累積的一氧化碳濃度太高。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/523272

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

-

看更多:

■【P sharp新聞實驗室】全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。 (https://newslab.pts.org.tw)

■【PNN公視新聞議題中心】聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。 (https://pnn.pts.org.tw)

液化石油氣家用及營業場所事故案例探討與對策之研究

為了解決一氧化碳中毒檢查 的問題,作者林柏廷 這樣論述:

液化石油氣是民眾作為燃料的重要來源之一,舉凡民宅所用之瓦斯爐、熱水器;飲食店之炒鍋、炸鍋及近期興起的自助洗衣店烘乾機等,依據經濟部能源局之資料,全台瓦斯用戶數約870萬用戶,其中天然氣用戶數約360萬戶、液化石油氣用戶數約510萬戶,液化石油氣用戶占58%。使用液化石油氣作為燃料雖然方便,但亦因其物質特性,一旦發生事故即造成重大傷亡,不可不慎。本研究主要以近期發生之液化石油氣事故案例,包含民宅氣爆、一氧化碳中毒 、自助洗衣店氣爆等事故,探討其事故發生原因,藉由根本原因分析(RCA),尋求可能防止氣爆事故發生的對策,期望透過法規制定、政策改變及宣導活動等,使液化石油氣除了給予民眾生活的「便利」

,亦能提供最重要的「安全」,防止災害發生,確保大眾生命及財產安全。研究結果顯示,建立完整液化石油氣安全管理制度與強制簽訂契約之規定有其必要性,雖有規定安全管理人員執行事項,但無罰則,亦無專供液化石油氣導管之配管技術士證照。

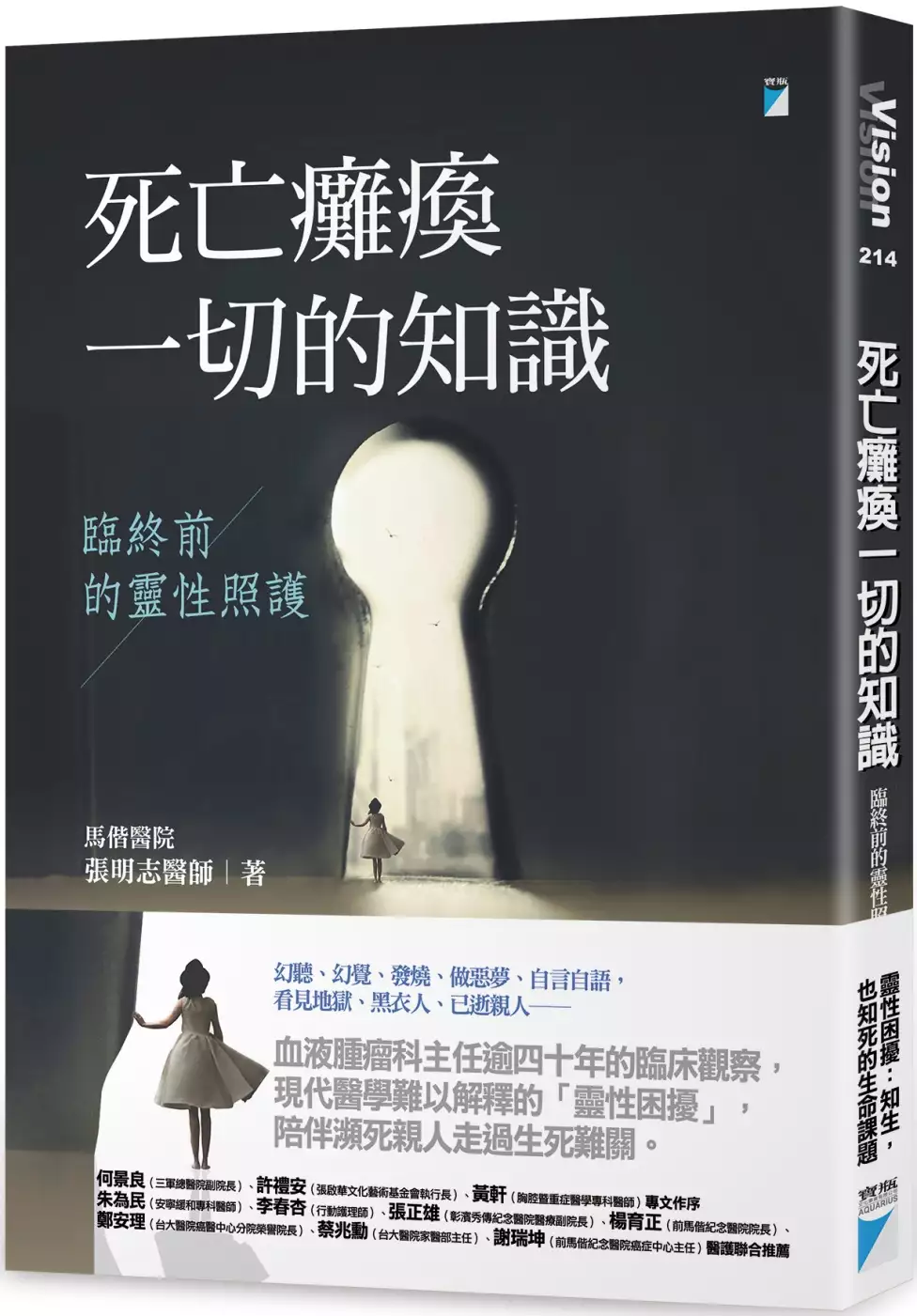

死亡癱瘓一切的知識:臨終前的靈性照護

為了解決一氧化碳中毒檢查 的問題,作者張明志 這樣論述:

幻聽、幻覺、發燒、做惡夢、自言自語, 看見地獄、黑衣人、已逝親人── 血液腫瘤科主任逾四十年的臨床觀察, 現代醫學難以解釋的「靈性困擾」, 陪伴瀕死親人走過生死難關。 ▍死亡是身為人的最後考驗,一場漫漫人生的總清算。 ▍此時需要的是信仰、是靈性對話,與安住彼此身心的陪伴…… 有些人一路走得自在安穩, 有些人愈到生命末期,愈是焦慮惶恐。 現代醫學難解的心靈困境: 醫者、患者與家人如何面對即將迎來終點的生命, 給予顧全「身、心、靈」的照護? 科學有其盡頭,醫學也非萬能。曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年的張明志醫師,觀察到許多癌末病人所經歷的症狀,皆屬現代

醫學無法解釋的「靈性困擾」。 諸如無名發燒、吼叫、看見黑衣人、聽見怪聲、夢見自己死亡等,許多容易發生在臨終病人身上的譫妄現象,在先進的影像檢查中,結果往往顯示一切正常;既無法以特定病理解釋,也難透過精神科藥物及治療手段解決,因而時常被誤判、忽視。病患的苦痛和恐懼真實存在,卻因科學的極限與家人的避而不談而被否定。 此問題的根源,要回溯到患者與家屬本身如何看待生死。張明志醫師大量列舉臨床個案為例,以其多年經驗,揉合古今各派別宗教、哲學與生死觀,引據聖經、佛典,也及老莊思想,為讀者提供安定身心、一路好走的解方── 死亡可以癱瘓一個人的德性或修為,但也能將一個人的思想拉回到「神

」的大能上。與「神」共好,便能在信仰中求得撫慰與力量。 ▍血腫科主任的靈性解惑,知生也知死的生命課題 Q:何謂靈性困擾? A:意識或潛意識、自主或不自主、他人可察覺或不能察覺的,精神或肉體上的痛苦。 Q:怎樣的人容易有靈性困擾? A:正在生死交關處,安寧病房或瀕臨死亡的病人較為多見。 Q:如何看待靈性困擾? A:靈性的困擾,與病患個人的人文背景較有關。它不是大腦顳葉、額葉、枕葉的問題,也不是血管、多巴胺,或腦內啡的問題,而是病人面對生死關時所呈現之心理與靈性上的問題。 奇特的靈性困擾,多數是在提醒我們,在漫長的人生馬拉松賽跑裡,已搖響最後一圈的鈴

聲:是檢討成績的時候了。 專文作序 何景良(三軍總醫院副院長、台灣癌症安寧緩和醫學會理事長) 許禮安(高雄市張啓華文化藝術基金會執行長、台灣安寧緩和醫學學會理事) 黃軒(胸腔暨重症醫學専科醫師) 醫護聯合推薦 朱為民(老年醫學、安寧緩和專科醫師) 李春杏(自由工作行動護理師) 張正雄(彰濱秀傳紀念醫院醫療副院長) 楊育正(前馬偕紀念醫院院長) 鄭安理(台大醫院癌醫中心分院榮譽院長) 蔡兆勳(台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫院家醫部主任) 謝瑞坤(前馬偕紀念醫院癌症中心主任) 專業推薦 張醫師以其多年陪伴末期癌症病患所體悟的靈

性關懷經驗,不分宗教信仰的理論及體驗,撰寫出最接近癌末病患的臨床關懷。藉由個案討論的帶領,讓讀者可體會各種癌末生理現象的靈性表達,合理解釋各種靈異的環節,以宗教關懷的理念去完美闡釋,對專業的醫護人員也可啟發其靈性領域的教育。 其實,這些都是課堂上學習不到的體驗,是照顧癌症病患的過程中才能有的親身體會及經歷。──何景良(三軍總醫院副院長) 我們不能總是看著外國人的死法,來幻想自己將來必然的死亡情境。張明志醫師的這本書,正是極少數台灣本土化「臨死覺知」與「靈性陪伴」的紀錄,值得安寧療護工作人員、安寧志工,以及未來必然會成為家屬與末期病人的我們閱讀參考。──許禮安(安寧緩和醫療專科醫師)

作者簡介 張明志 畢業於台北醫學大學醫學系。現任馬偕醫學院臨床教授、癌症安寧緩和學會監事、衛生福利部健保署共同擬定專家委員。 曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年,台灣癌症醫學會理事、監事,血液病學會常務理事。 專長:肺癌、乳癌、胃腸道癌症、泌尿道癌症及其他各類惡性腫瘤、轉移癌症、血液病、貧血、白血病、淋巴瘤。 著有《隨時放得下的功課──心靈病房的18堂終極學分》、《越過邊境》、《破繭》、《心靈病房的十八堂課》、《安寧的藝術》、《與血癌搏鬥》、《人生高爾夫》。 【推薦文】讓生死兩相安,醫病有共鳴 ◎何景良 【推薦文】臨終文化無法傳承──談靈

性陪伴 ◎許禮安 【推薦文】靠近死亡,我能做什麼呢? ◎黃軒 【再版自序】知生、也知死的人生哲學 【原版自序】癌症病人的靈性困擾 【寫在前面】靈性困擾之初探 第一章 我還有多少日子 第二章 靈性困擾:面對死亡 第三章 為什麼是我?以宗教協助 第四章 看見黑衣人:譫妄 第五章 時空轉換與潛意識 第六章 聽見怪聲 第七章 預見自己死亡 第八章 容貌改變 第九章 靈性困擾的解決之道 第十章 人間的煎熬 第十一章 語重心長:現代人如何離苦得樂 第十二章 從《楞伽經》談解脫 【後記】我的信仰 結語 推薦文 讓生死兩相安,醫病有共鳴 何景良 「臨終前的靈性照顧」喚起了腫瘤科醫師在醫治癌症

病患的艱辛過程中,最欠缺的心理治療。 此次應我們的心靈導師張明志醫師的邀請寫序文,張醫師以其多年陪伴末期癌症病患所體悟的靈性關懷經驗,不分宗教信仰的理論及體驗,撰寫出最接近癌末病患的臨床關懷。藉由個案討論的帶領,讓讀者可體會各種癌末生理現象的靈性表達,合理解釋各種靈異的環節,以宗教關懷的理念去完美闡釋,對專業的醫護人員也可啟發其靈性領域的教育。 其實,這些都是課堂上學習不到的體驗,是照顧癌症病患的過程中才能有的親身體會及經歷。 新冠肺炎疫情再起之際,在恐慌的情緒中,我們都感受到感染死亡的威脅,我們都祈求平安度過這個世紀的大感染,但也看到了見不到家人的痛苦。我們要有四道人

生的體悟,不要留下永久的遺憾。雖然新冠肺炎台灣的死亡率偏高,這也許是靈性慈悲關懷的愛心,讓醫護人員及家屬放手,才是眾愛的表現。 期待這本書可以啟發醫護人員,提升對末期病患的靈性關懷,讓醫病關係產生靈性的共鳴。不但讓生死兩相安,也讓醫護人員的辛勞畫下完美的句點。 臨終文化無法傳承──談靈性陪伴 許禮安 我當醫師屆滿三十年,從事安寧療護工作初期就讀過張明志醫師的著作,很榮幸毛遂自薦而能為前輩醫師撰寫推薦序。我過去在安寧病房和「安寧居家療護」服務,遇到不少如同書中描述的「靈異事件」,可以補充個人臨床經驗與思索生死的淺見。 安寧療護強調「尊重末期病人的自主權與個別差異」,講

求「全人照顧」,身、心、靈的完整照顧,包括:「身體、心理、社會、靈性、倫理」的全人模式。當醫療對於「治病、救命」已經無能為力,便會加強在疼痛控制與症狀控制,在身體照顧之外,還有心理、社會、靈性的困擾,也要想盡辦法去化解,讓末期病人還活著就得到安樂。可以「安樂活」,就不需要「安樂死」。安寧療護是「安樂活」而後「自然死」,要先追求「善生」和「善別」,才能順理成章得到「善終」。 ● 我一直認為,文明與文化無法傳承的,正是臨終與死亡。「臨終經驗」的狀態是愈接近臨終,愈無法傳承,這是人類的文明無法留下的紀錄。因為人類文明與文化的傳承,必須依靠語言或文字為媒介,經由口述或是手寫,而有世代的

「說書人」或留下歷史文本。末期病人還有語言、文字、眼神、肢體動作、點頭搖頭、眨眼閉眼等溝通方式時,或許還能知道他的處境,但如果末期病人昏迷三個月之後死亡,病人的身心靈在這三個月發生了什麼變化,我們完全無從得知。 我們連進入昏迷或植物人狀態之後的「臨終階段」都無法考察,只能從比較切近的「臨死覺知」談起。可惜專業人員有我說的「專業智障」,通常不願意承認、討論與記錄臨死覺知,只能從我臨床上安寧療護經驗的少數紀錄來拋磚引玉。我都說,恐怖電影裡面最恐怖的東西,不是那些看得見的怪物,而是一直不出現、看不見、不知道是什麼的東西才最恐怖。死亡也是如此。當我們都聽而不聞、視而不見、避而不談,死亡就成為集

體潛意識裡最深沉、最可怕的陰影,纏著我們不放,到死為止。 有些在醫院一般病房不能說出口的事情,在安寧病房卻列入交班事項。有病人對護理師說:「窗外有個穿白衣服的長髮女生走過去。」可是安寧病房在三樓,窗戶外面沒有陽台,我確定那個女生應該是飄過去的,俗稱「阿飄」。有位媳婦照顧婆婆,有天早上跑來跟我說:「許醫師,我婆婆今天怪怪的,她一直朝左邊跟我公公講話,都不跟我講話,可是她平常都朝右邊跟我講話的呀!」我問這位驚慌的媳婦:「你公公還在嗎?」她回答:「死很久了!」臨終病人可能已經看不到活人這邊,反而看到另一個世界去了。 這類事情在安寧病房之所以被列入交班事項,用來判斷病人是否瀕臨死亡,是

因為有時候「臨死覺知」比「瀕死症狀」和「生命徵象」都來得更準確,而且可靠。我告訴大家一個合理的推論:說不定臨終的身體狀態,會讓病人打開「天眼」或「第三隻眼」而看到另一個世界。現在我們都還是健康的肉眼,只能看到現在這個世界,因此我不能跟臨終者辯論,除非我天生有「陰陽眼」。我們把這種態度叫做「存而不論」:另一個世界可能存在,但我沒有任何能力與證據足以證實或否定這種存在,因此我不夠資格跟你辯論說有或沒有。 ● 當末期病人躁動不安而拉緊床單,看到一些幻影或說出奇怪的話,這可能是「瀕死症狀」,但也可能是「臨死覺知」。以我在心蓮病房的照顧經驗,我把它分為三類:第一種是最高段的,能「自知時至

」,病人會主動告訴家屬或醫護人員,自己還有幾天或某月某日將會死亡,而且真的鐵口直斷。我經常提醒自己,修行功力不能只看表面,要知道有些人深藏不露、莫測高深。 第二種病人則「若有所見」,看見更高的主宰,或已經往生的親友來看他或說要帶他走,沒有多久就死了。看到阿彌陀佛、觀世音菩薩、耶穌基督、聖母瑪利亞等要來帶病人走的,不勝枚舉。 有次,我假日在安寧病房值班,一位病人的女兒說:「許醫師,我爸爸說他看見老朋友要來帶他走。」我問:「那個老朋友還在不在?」她說:「不知道,很久沒聯絡了。」他們去打聽後才知道,原來那個老朋友已經死了。這是對家屬做「瀕死衛教」的最佳時機,知道親人死後在另一個世界有

朋友陪伴,至少有些心理安慰。 第三種病人是「若有自覺」。生命最後幾天吵著說「我要回家」,回到家有時病情會稍微好轉,就是一般人常說的「迴光返照」,時候一到就永別。特別是老人家,習俗上要留一口氣回家,可能身體到臨終階段會發出某種訊息,讓病人覺得該回家了。 以上都是「臨死覺知」的現象。 這並非怪力亂神或危言聳聽,美國也有「臨死覺知」的例證。我十年前寫過〈最恐怖的是看不見、聽不到、又不能談論的死亡〉一文,為《最後的擁抱──來自資深安寧護士、撫慰病患和家屬的溫暖叮嚀》(野人文化出版)推薦,作者是美國的安寧護理師瑪姬.克拉蘭、派翠西亞.克莉,早年是正中書局出版的《最後的禮物》。

我期待有更多本土「臨死覺知」與「靈性陪伴」的著作,畢竟台灣的病人臨終時,不會看到美國人看到的「東西」,當然也不會死得像美國人一樣。我們不能總是看著外國人的死法,來幻想自己將來必然的死亡情境。張明志醫師這本《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》,正是極少數台灣本土化「臨死覺知」與「靈性陪伴」的紀錄,值得安寧療護工作人員、安寧志工,以及未來必然會成為家屬與末期病人的我們閱讀參考。 靠近死亡,我能做什麼呢? 黃軒 一個人一生中的最後幾天,可以稱為末期時期或瀕死階段。 每個人的死亡經歷不盡相同,可能很難知道一個人會在何時到達生命的最後幾天,但仍有一些常見的跡象,可以幫助您

跟瀕死者,好好地說話。這時可以進行最後的溝通,或者,宗教儀式、靈性懇談,也是圍繞在即將死亡的人身邊的方式。 一個人即使患有絕症已有一段時間,到達生命的最後幾天,也會恐懼和焦慮。即使有了信仰,對於死亡也未必就有勇氣,我在臨床上看過太多太多人,有僧侶、有宗教師的滿滿祝福,依然有著滿滿的疑慮。因此,和病人及對他們重要的人,一起談論所發生的任何事情也很重要。 ● 我在臨床工作中,看到很多家屬在病患生命最後時刻,都會失去和病人說話的勇氣,真的太可惜了。在死亡到來之前,大家都當有勇氣在生命即將消失殆盡的路上,進行心靈的對話。但現實情況常常不是如此。 「小孩子不懂,等下見到阿

嬤,不要亂說話……」我曾聽到一位單親母親這樣交待她的孩子,當時她的孩子大學二年級。五年後,我遇到一個燒炭自殺的年輕銷售員,一氧化碳中毒,在我的加護病房接受治療。後來才知道,原來他就是之前那位大二學生。 當年媽媽禁止他向阿嬤「亂說話」,他只能默默地,眼睜睜看著一手撫養他長大的阿嬤往生。從此以後,他耿耿於懷、鬱鬱不樂,覺得自己已經長大,卻無能為力,無法在阿嬤生命的最後說愛她。於是,他憂鬱症加重,選擇了自殺。他想要去找阿嬤,跟她說抱歉。 我們平常都愛說話,但在一個人生命的最後,身為家人卻都不知道怎麼說了。甚至還期待,最好可以不要面對末期病人,說什麼道別、道謝、道歉、道愛的話。但同時,

卻又期待末期患者能對家人道別、道謝、道歉、道愛。我稱之為「家屬在生命最後的自私」。 其實,在病人生命的最後階段,家人也當向這位至愛的家人道別、道謝、道歉、道愛才對。刻意阻撓其他家人道別、道謝、道歉、道愛,可視為相當不仁道。這位年輕人選擇了激烈的手段,只因失去至愛的阿嬤時,自己連最後一句話也不能說。 ● 幾乎在瀕死邊緣的人,常常問我一個問題:「我還能活多久?」 其實,醫師並不能預測末期病人會在什麼時候往生。也許我們會說幾週、幾天或幾小時,例如當某人的病情每週不斷惡化,我們預測可能還剩幾個星期,而當病情一天比一天惡化,那麼病人的生命可能還剩幾天。但是每個人都不一樣。

有個末期病人,我們預估他的生命只剩下三個月,結果他半年後還活著。 面對死亡,我們幾乎很難做出任何具體的預測,說一個人將可以再活多久。有時預測失靈,可能還會給病人帶來極大的痛苦。我那位活超過六個月的病人,當末期疾病被拉長超過六個月,他和家屬沒有一個人能諒解,他們認為我在延長病人的痛苦。 所以,我後來發現,對於死亡將近的人,我們不一定需要回答「你還能活多久」。因為身體是他們自己的,他們最知道自己日漸消失的體力還剩餘多少。這時,更重要的是協助病人和家屬去探索他們內心的擔憂,甚至死前的願望,藉此鼓勵末期病人跟重要的人共度最後的美好時光。往往有些病人和家屬會在這時悲喜情緒反反覆覆,而有些

人,還會一直想著去哪裡玩呢。 所以,我鼓勵大家為臨終者做最好的安排。這麼做,在病人往生後,家屬仍會有滿滿的祝福和安慰,因為在病人的生命最後一哩路,大家都有真情流露地陪伴病人。 ● 醫生是人類,不是神類。醫學不是全部的科學,而科學,也只是浩浩學海中的一門小小哲學。我很感動張明志醫師在專業的行醫道路上,也謙恭修行於佛學,而我身為佛子一名,也願為佛祖慈悲喜捨,守護病人生命的最後一哩路。願眾生離苦得樂。 再版自序 知生、也知死的人生哲學 科學總是有

盡頭的,可知論常會遇到無法解釋的情境。從醫者的角色成為病患最貼近的送行者,最為困擾的事情之一,包括所謂的「靈性干擾」。所以,即便本書已絕版多年,仍有值得再探討的議題。例如:如何鼓勵臨終者及家屬正面看待?如何利用醫學(科學)、心理學、哲學、宗教得到啟發,轉化煩惱為菩提?又,其他教友、蓮友如何從別人的往生過程與經驗中,自覺、覺他,進而覺行圓滿?或可說是中陰身的經驗分享。 本書自二○○八年出版(原名為《癌症病房沒告訴你的事》)後,多數讀者關切的議題是「靈性困擾」──什麼樣的人比較會發生?它的意義為何?可有解決的方法? 眾所知道,印度的德雷莎修女於西元一九九七年過世,她於一九七九年獲得

諾貝爾獎和平獎,全部捐給修女會,但是生前她承認她的靈魂中有很多衝突。她對上帝深切渴望,卻不為上帝接受以致成了痛苦。(維基百科) 她認為她是黑暗的聖人,過世前數個月醫師報告有睡不著及譫妄的困擾,醫學上無法解釋,最後接受天主教神父很罕用的驅魔儀式而得到平靜。修女在最後的日子裡常常胸口疼痛、呼吸困難,死於心臟驟停。《楞嚴經》卷八言:「一切世間生死相續,生從順習,死從變流,臨命終時,未捨煖觸……死逆生順,二習相交。」一生善惡行徑,頓時乍現。 「自我覺知來生的審判與去處」,這是所謂靈性干擾,臨終之人特別於常人之處,心靈上的壓抑與昇華就是兩習(習性)相交。也可以視為臨終之人也有自卑與超越的

情結。譫妄也是臨終者死前之最後呼喊,希望藉此得到救贖。 這本增修版,增加了〈靈性困擾之初探〉以及〈從《楞伽經》談解脫〉,完成知生、也知死的人生哲學。希望可以補強另一本著作《隨時放得下的功課》有所不足之處,同時,拋出此議題與從事臨終關懷者分享經驗。也很感謝聯合報系寶瓶文化總編輯朱亞君女士促成此書之增修再出版。 病人需要的,是安定的力量 胸痛、呼吸困難、幻覺、幻聽、發燒、做惡夢,看到過世的親人、長輩、朋友……這些並非單純的身心症,也不是自己疑神疑鬼的心理,而是真正「精神上的困擾」。 這些奇怪的症狀應該在很多臨終病人的身上都出現過,只因為病人沒有提出主訴而往往被忽略,臨床工作者也很難做盛行

率的調查。重要的是,這些困擾代表什麼意義?是否需積極處理?或許,用傾聽及同理心就可以了。 其實病人或許很需要被了解,但因缺乏有效的溝通或處理方法,最後病患隱藏其情緒,代之而來的是極深度的憂鬱,甚至閉目不說話或不進食。當然不久之後,一般是兩星期左右,病患逐漸衰弱,比平常預計的存活期再更短一點的時間內往生,也就是有些病人到此是完全沒有求生意志的。 相反地,有另一部分病人會恐慌地希望醫師常常去看他們,甚至幾乎快昏迷的病人也會醒來。他們雖不理會家屬,但對主治醫師的到來卻顯得很期待與安心。有些是對醫師表示信賴與寄託,因為他們不一定想會見親人,卻很關心醫師有沒有去看他們。 他們並非想繼續接受新的治療,而是

對醫師的信賴,讓他們覺得人生的最後一程不至於太孤獨,因為可以從醫師那兒得到一股穩定的力量,成為在茫茫大海中的一盞燈,知道最後的方向。 很有趣的是,不論奇怪的症狀為何,病人將他們最後一段生命交給醫師後,對醫師的信賴將成為一股安定的力量,不再那麼恐慌。若能轉換這股堅定的力量,讓病患能夠「一路好走」,那是醫師能為病患所做最好的服務。病人往往會比家屬更可以感受到這一分真誠與溫暖。 但諷刺的是,家屬往往看不到這點(當然,達觀的家屬還是可以感受到)。若抱持「能活著最好,死亡是失敗」的態度來看臨終這件事,醫師想幫助病患開導最後一程,將被視為不夠專業、能力不足,他們不捨得親人的離去,所以將整件事看成不幸的事,

更談不上功德圓滿,甚至有醫病溝通不良的事情發生。但到底誰來評斷病人已病入膏肓、順利走完人生全程是正確的、無怨無悔的,或是,只是失敗的託詞,或是無言的結局?

一氧化碳預警模型在公寓大廈安全實務機制之研究

為了解決一氧化碳中毒檢查 的問題,作者柯貴勝 這樣論述:

第一章 緒論 1第一節 研究動機及背景 3第二節 研究目的 5第三節 研究範圍與架構 7第二章 文獻探討 10第一節 一氧化碳偵測原理與技術 10第二節 一氧化碳偵測之專利現況 12第三節 一氧化碳危害管理 14第四節 居家安全法規探討與分析 17第三章 研究設計與實施 20第一節 實驗流程 21第二節 案例調查規劃 23第三節

感測器的選用與校正 26第四節 實驗模型與情境設計 33第五節 比較法方法論 39第六節 專家訪談 46第四章 實驗成果與討論 49第一節 案例分析結果 49第二節 一氧化碳多重情境預警模型建立 55第三節 一氧化碳多重情境預警模型管理介面 59第四節 實務及法規分析 72第五節 討論 74第五章 一氧化碳中毒預防機制 77第一節 區分所有權基本理論 78第二節 公寓大廈管理條例重要法律制度 87第三節 公寓大廈安全

機制之建立 99第四節 公寓大廈一氧化碳預警模型之導入 107第五節 公寓大廈相關法規修法建議 135第六節 公寓大廈導入一氧化碳預警模型之機制研擬 139第六章 結論與建議 142參考文獻 148附件一 建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期 157附件二 專家訪談紀要 164附件三 建物の区分所有等に関する法律 178附件四 GESETZ ÜBER DAS WOHNUNGSEIGENTUM UND DAS DAUERWOHNRECHT 195附件五 集合住宅檢修申報流程圖

217

一氧化碳中毒檢查的網路口碑排行榜

-

#1.搬進新家9個月暈倒4次就醫揪出原來是「它」惹禍 - 蘋果日報

急診醫師警覺這可能是一氧化碳中毒常見症狀,立即安排檢查,發現張婦體內一氧化碳濃度高達36%、女兒為25%,遠超過標準值需低於5%,因此馬上安排母女 ... 於 tw.appledaily.com -

#2.新入居暈倒4次一氧化碳中毒惹禍 - HiNet生活誌

... 竟然是一氧化碳中毒惹的禍!苗栗一位三十七歲的張小姐,於今年二月搬入新居,入住不到一個月突然在家中暈倒,家人送她至附近的醫院就醫,檢查都未 ... 於 times.hinet.net -

#3.一氧化碳中毒緊急處理

人體吸入一氧化碳,輕者產生頭痛、昏眩、噁心、耳鳴、心悸等現象,重者會發生呼吸困難、痙攣而昏迷。缺氧時間若太長,將留下後遺症,甚至死亡。 為預防瓦斯中毒,請檢查 ... 於 www.takming.edu.tw -

#4.轉知新北市政府消防局宣導「防範一氧化碳中毒」。

如果安裝的環境通風不良或是熱水器型式疑似不符規定,應請特定瓦斯器具裝修技術士檢查維修,以免發生一氧化碳中毒的意外。使用時,須特別注意空氣流通無虞;不因天冷、 ... 於 www.jpes.ntpc.edu.tw -

#5.無色無味很致命的一氧化碳中毒(懶人包) - 照護線上

若臨床症狀懷疑是一氧化碳中毒,醫師會安排抽血檢查血中一氧化碳的濃度,並讓患者呼吸純氧,加速取代患者體內的一氧化碳。 於 www.careonline.com.tw -

#6.冬季將至,請同學們加強住所可能之一氧化碳中毒檢查及防範作為

大葉大學最新消息-冬季將至,請同學們加強住所可能之一氧化碳中毒檢查及防範作為,以防危險發生. 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#7.全家吃火鍋一氧化碳中毒!一張表看懂中毒12症狀

日前有一家六口在餐廳吃火鍋,卻同時出現頭暈、頭痛、噁心的症狀,送醫檢查發現,原來全家人都是一氧化碳中毒! 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#8.溫暖的隱形殺手 - 恩主公醫院

性一氧化碳中毒病人於就醫前的病史:包括就診原因、環境曝露的時. 間、曝露的來源、是否還有其他人有相同症狀、是否使用其他藥物或. 毒品等,正確評估及安排必要之檢查 ... 於 www.eck.org.tw -

#9.一氧化碳中毒- 維基百科,自由的百科全書

通常在症狀不明顯且碳氧肌紅蛋白低於10%的時候進行治療。在嚴重的情況下,也可採用高壓氧治療。但相比常壓氧氣,其優勢不明確。中毒者的死亡風險 ... 於 zh.wikipedia.org -

#10.苗市一家3口一氧化碳中毒醫師籲保持室內空氣流通News & event

... 不適及想吐情形,經緊急送至苗栗市私立大千綜合醫院急診就醫後,3人抽血檢查發現皆有一氧化碳中毒情形,因此緊急接受高壓氧治療,3人均康復出院。 於 zhunan.com.tw -

#11.高雄市政府108 年度加強防範一氧化碳中毒宣導細部執行計畫

(一)針對列管有案之民宿及旅館業(含日租套房)定期實施防範. 一氧化碳中毒安全宣導。 (二)請執行民宿及旅館業(含日租套房)檢查時,邀集當地消防. 於 orgws.kcg.gov.tw -

#12.防範一氧化碳中毒須知 - 板新醫院

(六)熱水器等燃氣器具未能定期檢查與維護。 參、何謂一氧化碳中毒瓦斯本身是無色、無味及無毒的氣體,一般所稱的「瓦斯中毒」其實是燃燒不完全 ... 於 www.panshin.com.tw -

#13.防範一氧化碳中毒宣導- 國立彰化師範大學學務處

近期天氣多變,提醒校外賃居同學外出及就寢前須檢查電器及瓦斯是否已關閉, 特須注意室內保持空氣流通,切忌門窗緊閉,避免肇生一氧化碳中毒事件。 於 student.ncue.edu.tw -

#14.最新公告 - 新竹市東區三民國民小學

*「防範一氧化碳中毒宣導」一請各位家長依序針對「瓦斯安全宣導檢驗單」進行檢查,以維生命安全!(電子檔供各位家長參考). 發布單位:學務處|. 親愛的各位家長您好:. 於 www.smps.hc.edu.tw -

#15.中華民國內政部消防署全球資訊網> 防災知識> 防範一氧化碳 ...

何謂一氧化碳中毒. 一氧化碳是一種無色無味的氣體,中毒後的症狀不易被察覺,因而成為潛藏於居家環境中的隱形殺手。一般人在吸入一氧化碳後,經常會有疲倦、昏眩等不適 ... 於 www.nfa.gov.tw -

#16.高壓氧治療於一氧化碳中毒之運用 - 馬偕紀念醫院

高壓氧治療方式: 急診一氧化碳中毒的傳統治療方式,是讓病人利用氧氣面罩吸入100%氧氣,目前高壓氧治療是讓病人在高壓氧 ... 於 www.mmh.org.tw -

#17.一氧化碳中毒恐併遲發性神經後遺症高壓氧輔助復原好

台中市中區中華路夜市遭縱火,羅姓祖孫三人受困中藥行樓上,幸消防員到場. 救出,其中65 歲阿公有吸入性嗆傷,被緊急送衛福部台中醫院救治,經急診檢查評. 估血液一氧化碳 ... 於 www.taic.mohw.gov.tw -

#19.長輩冬天洗澡,小心一氧化碳中毒!這些檢查定期做|家天使 ...

且慢!要是家裡通風不良,小心熱水器、瓦斯爐燃燒不完全,造成一氧化碳中毒!冬天洗熱水澡,先做這3項檢查,保持室內良好通風,避免一氧化碳的危害! 於 ghsha.com -

#20.在使用100%氧氣時CO-Hb 的半衰期(half-life)約為多久?

一氧化碳中毒 時,在使用100%氧氣時CO-Hb 的半衰期(half-life)約為多久? ... 60 歲男性,主訴突然右側胸痛、呼吸困難及咳嗽帶血痰,施行肺臟核子醫學檢查時,發. 於 rt.tmu.edu.tw -

#21.懶人包/無色無味很致命的一氧化碳中毒 - ETtoday

若臨床症狀懷疑是一氧化碳中毒,醫師會安排抽血檢查血中一氧化碳的濃度,並讓患者呼吸純氧,加速取代患者體內的一氧化碳。 於 www.ettoday.net -

#22.45159573997.pdf - 法務部

對於火災現場發現之屍體或一氧化碳中毒等相關案件之鑑定,利用測定一氧化碳血紅素 ... 品管檢體在一年間之實驗過程,各項檢查之變異係數(Coefficent of Vanation CW) ... 於 www.cprc.moj.gov.tw -

#23.您可以預防一氧化碳中毒

一氧化碳中毒. 切勿在家中用. 煤氣爐或烤爐. 取暖. 每年檢查煙窗及. 暖氣系統. 切勿在車庫內. 或對著雪堆發. 動汽車. 在睡覺的地方. 安裝一氧化碳. 於 www1.nyc.gov -

#24.CO 中毒之嚴重性

認識一氧化碳(CO)中毒資料來源:消防署全球資訊網 ... 素帶氧能力,這時體內組織無充足含氧,因而造成一氧化碳中毒 ... 熱水器等燃氣器具未能定期檢查與維護。 於 webc1.must.edu.tw -

#25.認識一氧化碳中毒 - 道安醫院

一氧化碳 血色素的檢測並不難,但只有部分醫院可以執行,因此當懷疑有中毒病人時,宜保留病人血液送到能檢測的醫療單位以提高診斷率。治療方式應先使病人脫離中毒環境,給予 ... 於 www.xn--49s714js3a73j.tw -

#26.一氧化碳中毒检查 - 疾病查询

(煤气中毒,碳氧血红蛋白血,碳氧血红蛋白血症). 一氧化碳中毒应该做哪些检查? 向您详细介一氧化碳中毒 ... 於 jbk.39.net -

#27.中華民國高壓暨海底醫學會

一氧化碳中毒 事件必須立刻送往高壓氧治療醫院接受治療,另一方面我們更要 ... 臨床上診斷一氧化碳中毒常常會依賴抽血檢查血中一氧化碳血紅素(COHb)的 ... 於 www.hbo.org.tw -

#28.防範一氧化碳中毒宣導資料 - 生活輔導組

一、近期天氣多變,請同學注意外出及就寢前須檢查電器及瓦斯是否已關閉,確保居住安全。 二、請同學注意(尤其是校外租屋賃居學生)使用瓦斯熱水器沐浴及瓦斯爐煮食安全 ... 於 life.ocu.edu.tw -

#29.平安過冬慎防一氧化碳中毒

器,以及檢查管線有無漏氣。我想這是他們. 一家人難忘而可怕的的經驗吧! ... 度的一氧化碳中毒(即血中一氧化碳血紅素 ... 檢查中毒者的生命徵象,中毒者若還有呼. 於 ir.cmu.edu.tw -

#30.一氧化碳中毒後遲發性腦病的症狀,治療,預防,檢查 - 健康小屋

注意煤爐取暖通風,正確使用煤氣熱水器,避免CO中毒;另外在工業生產中,注意安全生產,防止廢氣的吸入造成CO中毒。早期救治對防止一氧化碳中毒後遲發性 ... 於 cheenhao8.pixnet.net -

#31.冬季如何預防一氧化碳中毒?專家:盡量不使用炭火、煤爐等取暖

孫杰醫生提醒,一氧化碳中毒的最佳治療方案是氧療,一旦確診,建議盡早足療程行高壓氧治療。特別要提醒的是部分病人症狀輕微,認為症狀已經緩解,對高壓氧 ... 於 yn.people.com.cn -

#32.高壓氧治療與一氧化碳中毒後產生之遲發性神經精神後遺症

急性一氧化碳中毒後所產生的遲發性神經精神症候群(DNS)是一個相當特殊的. 後遺症,疾病的特徵是病人在急性一氧化碳中毒症狀完全恢復後的第二天至一個月或. 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#33.一氧化碳中毒對心臟功能的影響

一氧化碳在人體的半衰期大約4-5 小時,在急性一氧化碳中毒患者,若能及時給予氧氣或. 高壓氧治療(Hyperbaric oxygen therapy;HBO),其半衰期可快速下降,不但可減少心 ... 於 www.tsim.org.tw -

#34.衛教專欄 - 長庚醫院

診斷一氧化碳中毒除了有一氧化碳暴露史外,我們可測試血液中一氧化碳血紅素值(COHb),就理論來說COHb愈高,表示中毒愈深,但是臨床上常見症狀嚴重的病人,COHb濃度不高,有 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#35.提防隱形殺手:一氧化碳中毒

一氧化碳中毒 的症狀繁多且千變萬化,容易被忽略,有些病人可能因不明原因的頭痛,而作了許多檢查仍查不出病因,後來才發現為一氧化碳中毒;另外我們亦曾接到不少 ... 於 www.vhyl.gov.tw -

#36.全民健康保險醫療費用審查注意事項部分修正規定

(2) 有關潛水病、一氧化碳中毒、氣壞疽病等治療黃金治療期為診斷後. 3-5 天。 (3) 高壓氧治療執行頻率最多1 天2 次(如有必要,一氧化碳及其他毒. 於 www.nhi.gov.tw -

#37.一氧化碳中毒怎麼辦?路易莎麵包工廠8員工送醫如何預防?

隨著霸王級寒流的到來,一氧化碳中毒的新聞也更加地層出不窮。一氧化碳中毒症狀有什麼?如何治療?有什麼後遺症?平時我們該如何防範?療日子… 於 www.healingdaily.com.tw -

#38.訊息公告News & event - 大千醫療健康體系_高壓氧治療中心

標題名稱:, 〈訊息公告〉年輕女子住新居在家暈倒4次竟是CO中毒惹的禍 ... 清且叫不醒急送醫,急診室醫師懷疑是一氧化碳中毒,查出陽台熱水器惹的禍。 於 www.dachien.com.tw -

#39.一氧化碳中毒怎麼辦?6大救命關鍵必知

根據內政部消防署統計資料顯示,2020年整年全台灣一氧化碳中毒事件 ... 建議每年至少1次安全檢查,滿5年則進行一次健檢,但不論是安全檢查、健檢還是 ... 於 yahoo.ebo.tmnewa.com.tw -

#40.一氧化碳中毒說明書 - CDC

一氧化碳中毒 最見的症狀是頭痛,頭暈,虛弱 ... 熟睡或喝醉的人可能因一氧化碳中毒,在有症狀前就死亡. 了。 誰面臨危險? ... 每年檢查和清掃壁爐煙囪和煙道;. 於 www.cdc.gov -

#41.熱水器惹禍多次暈倒竟是一氧化碳中毒 - 奇摩新聞

一氧化碳中毒 初期症狀不易察覺,只會先感到輕微頭痛和頭暈;隨著中毒程度提升,感到惡心、嗜睡,嚴重甚至陷入昏迷。若及時就醫並接受高壓氧治療,可改善 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#42.通風很重要!5方法避免一氧化碳中毒 - Hello醫師

一氧化碳中毒 的治療方式 · 純氧治療:將患者戴上氧氣罩,直接供給純氧改善患者的缺氧狀況,如果患者無法順利自行呼吸,醫師則會提供呼吸器輔助。 · 高壓氧 ... 於 helloyishi.com.tw -

#43.一氧化碳中毒高壓氧治療獲生機

33歲的張先生(化名),於去年9月初因一氧化碳中毒,被家人發現意識不清,送往鄰近醫院急救,經一般的氧氣治療後,隔天意識就恢復清楚,並於一週後出院,但兩週後, ... 於 www.uho.com.tw -

#44.PowerPoint 簡報

一般人所說的瓦斯中毒,其實是吸入一氧化碳導致缺氧窒息所致。瓦斯本身是烷類氣體,無色、無臭、無味 ... 五)送達醫院後,詢問病史及作理學檢查詢問暴露時間與濃度。 於 house.nfu.edu.tw -

#45.一氧化碳中毒防範 - 新北市政府

防範一氧化碳中毒『居家安全診斷』,民眾可直接向當地消防分隊洽辦,或 ... 六)熱水器等燃氣器具未能定期檢查與維護。 參、. 何謂一氧化碳中毒. 於 www.luzhou.ntpc.gov.tw -

#46.「以為太累!」寒冬一氧化碳中毒頻傳醫揭如何避免「死不掉

一氧化碳中毒 危害大治療後數月仍可能不治. 他說,一氧化碳中毒不像溺水或上吊般激烈,而是「慢慢缺氧 ... 於 www.storm.mg -

#47.第九區管理處廉政會報/宣導 - 自來水公司

一氧化碳中毒 的症狀繁多且千變萬化,容易被忽略,有些病人可能因不明原因的頭痛,而作了許多檢查仍查不出病因,後來才發現為一氧化碳中毒;另外我們亦 ... 於 www.water.gov.tw -

#48.入新厝後暈倒4次一氧化碳中毒惹禍- 即時新聞

苗栗縣37歲張姓女子,搬入新居近10個月來在家3次暈倒,到各大醫院進行心臟及腦部等相關檢查,都沒有異狀。不料,她前晚又突感頭暈並出現意識不清情形 ... 於 health.ltn.com.tw -

#49.Preventing Carbon Monoxide Poisoning Fact Sheet - US ...

一氧化碳中毒 對於未. 出生的嬰兒也很危險,大幅增加了胎死腹. 在臥室附近安裝一氧化碳警報器。 中和發育障礙的危險。 口每年檢查供暖系統和燒燃料器具。 於 www.epa.gov -

#50.年節團聚小心一氧化碳中毒! [6個居家須知]你檢查了嗎? - 常春月刊

年節團聚小心一氧化碳中毒! 「6個居家須知」你檢查了嗎? 分享文章 line. 字體小中大. 瀏覽人次:24523 返回列表. 相信許多人都在歡樂過新年,但是歡樂的節慶裡也常 ... 於 www.ttvc.com.tw -

#51.耍浪漫點香氛小情侶一氧化碳中毒被當成「殉情」!

如果病患沒有骨骼或其他嚴重外傷,則讓其躺下、頭部抬高,以氧氣面罩給予100%高濃度氧氣(有些患者甚至必須從事高壓氧治療),並解開所有緊身衣物,尤其是 ... 於 heho.com.tw -

#52.入冬一氧化碳中毒高峰期高壓氧治療苗栗1家3口脫險 - 聯合報

苗栗市1家3口11月20日發生一氧化碳中毒,其中1人昏倒在浴室,2人身體不適想吐,經緊急送大千綜合醫院啟動高壓氧治療,目... 於 udn.com -

#53.一氧化碳中毒 - 啟新健康世界-專業健康檢查/醫學健康促進

有心臟病的人對一氧化碳中毒的反應更加強烈,因為吸入的一氧化碳會增加心臟的負荷,導致心跳加速、痙攣、休克,甚至死亡。瓦斯中毒的病例很容易被診斷出示一氧化碳中毒,但 ... 於 www.ch.com.tw -

#54.一氧化碳中毒

切勿在使用沒有排煙口的燃氣或煤油取暖器的屋內睡覺。 一定要確保煙囪和煙道處在良好狀態,沒有被堵塞。 每年請受過訓練的專業人員檢查燃油和燃氣 ... 於 kingcounty.gov -

#55.一氧化碳中毒宣導 - 欣中天然氣

如何有效防範一氧化碳中毒,確實遵照「四要」原則,是不二法門。 〈一〉要保持環境的「通風」:避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。 ... 誌)檢驗 ... 於 www.scgas.com.tw -

#56.一氧化碳中毒合併缺氧性腦病變遲發性神經精神異常

5000/mm、血色素13.2gm%、Hct 38.1%、心. 電圖為非異性ST-T波變化,EEG 呈持續性. 兩側額部慢波(圖1)。 住院過程及治療. 由於病人在公立醫院所接受之一系列检查. 皆為正常, ... 於 www.sop.org.tw -

#57.Page 89 - 特別危害健康作業健康檢查指引

一氧化碳(Carbon monoxide toxicity) 一氧化碳中毒常導因於空氣壓縮機之保養不良或使用錯誤的滑潤油以致產生很多廢氣及一氧化碳。高壓空氣瓶內的混合氣體若很久未用, ... 於 health99.hpa.gov.tw -

#58.冬季易發生一氧化碳中毒高壓氧治療獲生機 - 耕莘醫院

一氧化碳的來源在大都會地區多來自瓦斯的燃燒所產生,因此我們常誤以為「一氧化碳中毒」就等於瓦斯中毒,其實瓦斯本身是含碳的烷類,只有在不完全燃燒的 ... 於 www.cth.org.tw -

#59.一氧化碳中毒| 標籤| 第1頁| 公視新聞網PNN

路易莎咖啡位在三重的麵包中央工廠,22日有8名員工一氧化碳中毒送醫,新北市勞動檢查處今天稽查,初步研判麵包烤箱作業時未同步開啟通風設備,造成場內累積的一氧化碳 ... 於 news.pts.org.tw -

#60.一氧化碳危害性介紹-燃氣熱水器-危險物品 - 苗栗縣政府消防局

何謂一氧化碳中毒:在氧氣不足的環境下,瓦斯燃燒不完全,而產生無色無味的一氧化碳(CO)。 ... 熱水器等燃氣器具未能定期檢查與維護。 於 www.mlfd.gov.tw -

#61.何謂一氧化碳中毒

一氧化碳中毒 部分媒體會誤報導為「瓦斯中毒」,事實上,國. 內液化石油氣及天然氣均依法令添加 ... 14 是否設置有一氧化碳警報器. 15 睡前是否有檢查關閉燃氣供應習慣 ... 於 dad.tcust.edu.tw -

#62.一氧化碳中毒之認定參考指引

也不要為了抽血測COHb 而耽誤病人使用氧氣治療。不過大部份的個案. 如果測得偏高的血中COHb濃度則一氧化碳中毒的診斷則無庸置疑(12) ... 於 www.osha.gov.tw -

#63.教官室| 防範一氧化碳中毒 - 新化高工

一氧化碳中毒 的症狀繁多且千變萬化,容易被忽略,有些病人可能因不明原因的頭痛,而作了許多檢查仍查不出病因,後來才發現為一氧化碳中毒;另外亦有不少一氧化碳中毒的 ... 於 www.hhvs.tn.edu.tw -

#64.一氧化碳中毒 - 台灣家庭醫學醫學會

患者的血. 氧分壓(PaO2)通常在正常範圍,因為. 血氧分壓是反應氧氣溶解在血液中的情形. ,而非氧氣與血紅素的結合率。 除了上述的檢查外,由於一氧化碳. 中毒亦可能會 ... 於 www.tafm.org.tw -

#65.預防一氧化碳中毒,保護生命安全-最新消息-達明眼科醫院

一般人在吸入過多一氧化碳後,經常只有疲倦、昏眩等輕微不適症狀,往往在中毒而不自覺的狀況下,在昏睡中死亡。 使用燃氣熱水器時,若有頭昏、噁心、嗜睡 ... 於 www.derminghosp.com.tw -

#66.一氧化碳中毒的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

【儀表量具】氣體測定器一氧化碳中毒預防職災四種氣體檢查. bigcoin white 1.5%. 【儀表量具】氣體測定器一氧化碳中毒預防職災四種氣體檢查竣工檢查生化槽有毒氣體偵測 ... 於 biggo.com.tw -

#67.一氧化碳中毒 - A+醫學百科

根據吸入較高濃度一氧化碳的接觸史和急性發生的中樞神經損害的症状和體征,結合血中碳氧血紅蛋白(HbCO)及時測定的結果,現場衛生學調查及空氣中一氧化碳 ... 於 cht.a-hospital.com -

#68.防範一氧化碳中毒居家安全診斷表 - 雲林縣政府

燃氣設施使用安全部分. 11 燃氣熱水器使用是否未超過10 年. 12 燃氣熱水器是否請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士定期檢修. 13 睡前是否有檢查燃氣設施習慣. 於 ws.yunlin.gov.tw -

#69.全國侷限空間作業安全衛生專案檢查中程計畫

... 充分循環流通,形成缺氧、中毒、爆炸等潛在危害,造成作業勞工傷亡,例如北市東西向快速道地下汙水集水井使用汽油抽水幫浦抽水時發生一氧化碳中毒 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#70.嘔吐誤為腸胃炎,竟是全家一氧化碳中毒| 衛教資訊| 小兒部

由於新聞報導現正流行諾羅病毒腸胃炎,小新媽媽原以為小新是諾羅病毒引起之腸胃炎,不以為意,但小新活力越變越差,至急診求診後竟發現是一氧化碳中毒。經檢查後發現, ... 於 www.hch.gov.tw -

#71.一氧化碳中毒:臨床表現,檢查,診斷,併發症,治療,預後,預防

某些患者的胸部和四肢皮膚可出現水皰和紅腫,主要是由於自主神經營養障礙所致。部分急性CO中毒患者於昏迷甦醒後,經2~30天的假愈期,會再度昏迷,並出現痴呆木僵型精神病 ... 於 www.newton.com.tw -

#72.一氧化碳中毒:一氧化碳是一種危險氣體,及早偵測可確保安全。

這些裝置只是後備防線,不能取代燃料器具的正確使用和保養。預防家中一氧化碳洩漏,比仰賴警報器更為重要。 請一名合格的專業人員每年定期保養和檢查所有加熱系統和 ... 於 www.pge.com -

#73.一氧化碳中毒:症狀,治療和預防 - ad

一氧化碳中毒 可以用CO-血氧計進行診斷,CO-血氧計是一種測量血液中CO化合物的非侵入性裝置。 治療通常涉及通過非循環面罩輸送的加壓氧氣。 嚴重的病例可能需要在高壓氧艙內 ... 於 zhtw.approby.com -

#74.潛水人員之一氧化碳中毒|陳興漢醫師|高壓暨海底醫學

(五)肺功能的檢查:肺功能測試可見到肺擴散能力的減退。 (六)胸部X光可見到肺水腫現象。 6. 問:潛水人員發生一氧化碳中毒有何臨床症狀? 答:主要徵候及症狀包括: 倦怠、頭痛 ... 於 www.kingnet.com.tw -

#75.防範一氧化碳中毒,標準檢驗局再次呼籲民眾注意瓦斯熱水器 ...

標檢局新聞. 防範一氧化碳中毒,標準檢驗局再次呼籲民眾注意瓦斯熱水器使用安全. 點閱:517. 年關將近,大陸冷氣團一波波報到,入冬首波寒流又將於本週末來襲,為防範 ... 於 www.bsmi.gov.tw -

#76.彰化基督教醫院檢驗項目查詢系統

適應症, 協助臨床診斷一氧化碳中毒. 12.臨床意義. 一氧化化碳(carbon monoxide,CO)為無色氣體、有微弱的臭味,CO是一種常見的嚴重危害人體健康的窒息性化學毒物,其 ... 於 www2.cch.org.tw -

#77.一氧化碳中毒病人使用高壓氧治療之呼吸照護經驗

個案報告動機:一氧化碳(CO)中毒在日常生活時有所聞,常好發於燃燒不完全之場所, ... 本個案為燒炭自殺致使CO中毒,因呼吸衰竭使用呼吸器,並接受高壓氧治療成功脫離 ... 於 www.airitilibrary.com -

#78.內科Case 21 - 高點醫護網

四、診斷根據接觸史、臨床表現、結合血液COHb 及時測定的結果,可作出急性CO 中毒診斷。若懷疑是CO 中毒,不需要等抽血結果,應立即將患者送入高壓氧壓力艙做治療。 血COHb ... 於 doctor.get.com.tw -

#79.認識一氧化碳中毒 - 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學 ...

高壓氧對一氧化碳中毒治療所扮演的角色 · 體內一氧化碳的排除與病患所呼吸的氧氣成分多寡有密切關係。一氧化碳在血中清除的半衰期會隨著呼吸氧氣的濃度增加而縮短,這在緊急 ... 於 www.wanfang.gov.tw -

#80.工業安全衛生(5/27) 預防瓦斯熱水器一氧化碳中毒495701360 ...

瓦斯熱水器檢修時應以經校正之儀器檢查一氧化碳產生量,注意是否有過量一氧化碳產生。 自我檢查. 自我檢查. 造成斯熱水器一氧化碳中毒的原因是熱水器裝於通風不良之 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#81.開窗無法保證不會一氧化碳中毒,不開窗一定中毒〈2005.02.04〉

入冬以來,寒流持續發威,因熱水器的使用或配置方式不當,造成全台各地一氧化碳中毒事件頻傳。然造成一氧化碳中毒事件頻頻發生的主要原因是因天冷而緊閉門窗,使得通風 ... 於 www.mol.gov.tw -

#82.一氧化碳中毒及遲發腦病變 - 林新醫院

為預防急性一氧化碳中毒遲發腦病變,約有10~30%的一氧化碳中毒病患,在中毒後的3~240天可能會出現 ... 若有以上症狀,請立即與高壓氧中心聯絡,做進一步檢查及診治。 於 www.lshosp.com.tw -

#83.一氧化碳中毒的症狀和治療方法 - 健康猴

急性CO中毒須與精神病,上呼吸道感染,酗酒,腦血管意外,心臟病,食物中毒,糖尿病酮症酸中毒,低血糖昏迷等疾病鑒別。 一氧化碳中毒治療. 一氧化碳中毒西醫治療. 急救 ... 於 www.jiankanghou.com -

#84.苗栗溫度降小心一氧化碳中毒 - 中華日報

透過高壓氧治療,可加速一氧化碳排出體外,同時提供足夠氧氣來改善組織缺氧問題、緩解一氧化碳中毒急性症狀、減少神經後遺症的產生。(記者謝國金攝). 於 www.cdns.com.tw -

#85.COHb (carboxyhemoglobin) - 檢驗項目查詢 - 高雄榮民總醫院 ...

一氧化碳血紅素. 檢驗科別:[急診檢驗室]. 收費碼:25924. 容器名稱:血液氣體專用針筒 ... 臨床意義or 實驗室解釋:偵測是否一氧化碳中毒. 是否提供院外代檢:否. 於 org.vghks.gov.tw -

#86.一氧化碳為何是冬日殺手? - 良醫健康網

因為,根據臨床的治療經驗,一旦家中成員出現一氧化碳中毒的症狀,家屬也會有程度不同的中毒,若還留在現場,有可能會增加一氧化碳的暴露時間, ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#87.當心冬天無形的殺手:一氧化碳中毒

每逢冬天寒流來臨或是春節全家圍爐團圓,急診室裡一氧化碳中毒的病人也增多起來。 ... 昏迷在浴室,檢查發現是因為瓦斯熱水器裝設在室內導致一氧化碳中毒,經檢查是 ... 於 www.greencross.org.tw -

#88.【貼心小提醒】防範一氧化碳中毒須知« 學務處生活輔導組

六)熱水器等燃氣器具未能定期檢查與維護。 參、何謂一氧化碳中毒瓦斯本身是無色、無味及無毒的氣體,一般所稱的「瓦斯中毒」其實是燃燒不完全產生 ... 於 www2.wfu.edu.tw -

#89.一氧化碳中毒不是清醒就沒事喔!

一般人血中含一氧化碳的數值應小於5,我是13,我先生則是23,超過30就會昏迷。醫生說我們不該延誤一整天才到醫院,錯過了黃金治療期,應該馬上到醫院施以純氧治療。不過 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#90.近日氣溫驟降大千醫院提醒防範一氧化碳中毒- 健康

日前,苗栗市發生一家三口一氧化碳中毒,3人經緊急送至苗栗市大千醫院急診就醫後,三人緊急接受高壓氧治療,目前三人病況穩定,大千醫院提醒民眾, ... 於 www.chinatimes.com -

#91.一氧化碳中毒之照護

立即改善通風及儘速將病人自中毒處移開,並立即送往醫院。 · 出現意識不清,則需保持呼吸道暢通,並依心肺復甦急救流程處理後送醫。 · 立刻給予高濃度氧氣 ... 於 ihealth.vghtpe.gov.tw -

#92.HbCO(Carboxylhemoglobin) - 檢驗項目查詢

一氧化碳中毒 造成缺氧反應的主要機制有三:1. 一氧化碳與血紅素形成密切高親和關係,COHb(與一氧化碳結合的血紅素)的高親和力使血液中與氧結合的血紅素( ... 於 www.cych.org.tw -

#93.CO INTOXICATION 一氧化碳中毒高壓氧治療台灣北部 ... - 隨意窩

(See "Hyperbaric oxygen therapy".) 回溯性觀察研究證據顯示, 在顯著一氧化碳中毒患者, 尤其有急性呼吸衰竭, 20歲以下患者, 使用高壓氧治療可 ... 於 blog.xuite.net -

#94.一氧化碳中毒誘發罕見延遲型缺氧性腦病變

性別、理學檢查、神經學檢查、實驗室檢. 查結果。 研究結果顯示,這五年間共計有209. 位病人因過度吸入一氧化碳而中毒受傷,. 送醫,其中又有3人到院前死亡(表一)。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#95.隱形殺手一氧化碳中毒防範秘技

四、一發現爐火滅掉即應關閉瓦斯開關,保持良好通風後檢查是否故障。 五、機車或汽車不可於室內發動暖車。 六、點燃芳香精油或壇香一定要 ... 於 web.nutn.edu.tw -

#96.女子搬入新居多次暈倒原是一氧化碳中毒惹禍 - 中央社

苗栗一名女子搬入新居不久後多次在家中暈倒,日前又被家人發現意識不清緊急送醫,醫師檢查發現她一氧化碳中毒,疑因家中熱水器通風不良釀禍, ... 於 www.cna.com.tw -

#97.一氧化碳中毒的預防作者:臺大醫院安全衛生室主任石富元發燒 ...

如果及時給予適當的治療,很多人可以完全恢復,如果救治較慢,有些就會留下永久的神經缺損甚至死亡。 如何預防居家的一氧化碳中毒? 過去民眾把一氧化碳中毒與瓦斯外洩中毒 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#98.一氧化碳中毒、不要錯過了黃金治療期!

一氧化碳 血色素的檢測並不難,但只有部分醫院可以執行,因此當懷疑有中毒病人時,宜保留病人血液送到能檢測的醫療單位以提高診斷率。治療方式應先使病人脫離中毒環境,給予 ... 於 blue209.pixnet.net