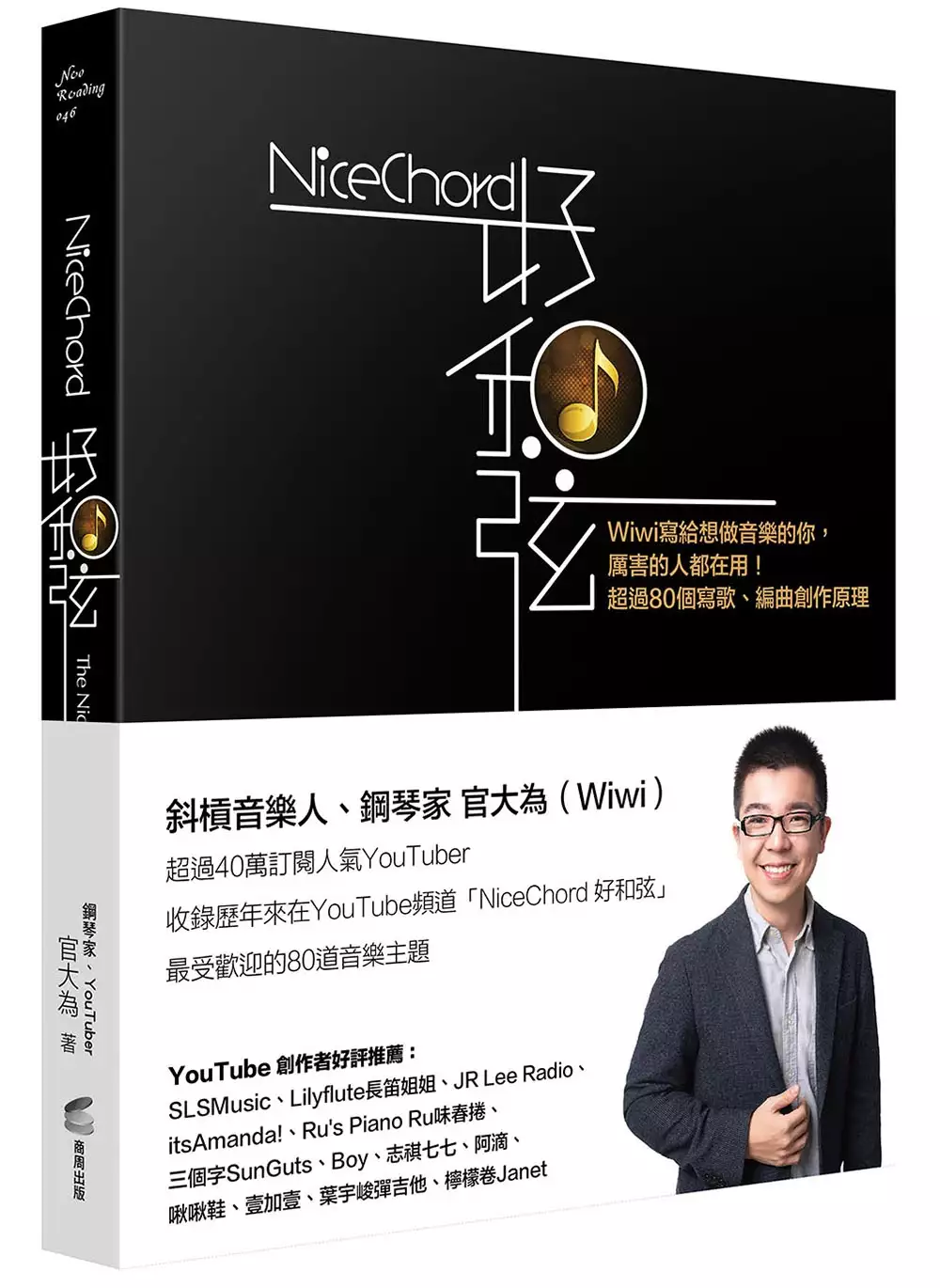

一拍兩散chord的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦官大為(WiwiKuan)寫的 NiceChord 好和弦:Wiwi寫給想做音樂的你,厲害的人都在用!超過80個寫歌、編曲創作原理 和MASAKI的 超絕貝士地獄訓練所:破壞與再生的古典名曲篇(歡慶優惠版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自商周出版 和典絃音樂文化出版社所出版 。

國立臺灣大學 機械工程學研究所 伍次寅所指導 王勵的 以數值模擬探討翅膀彈性效應對昆蟲懸停振翅升力的影響 (2020),提出一拍兩散chord關鍵因素是什麼,來自於拍翅升力、翅膀彈性效應、渦流捕捉效應、沉浸邊界法、流固耦合。

而第二篇論文國立清華大學 臺灣研究教師在職進修碩士學位班 柳書琴所指導 劉紋綜的 《KANO》精神:嘉南大圳、農校與棒球的世代 (2017),提出因為有 電影《KANO》、史觀、殖民現代性、嘉南大圳、階層、農校、棒球的重點而找出了 一拍兩散chord的解答。

NiceChord 好和弦:Wiwi寫給想做音樂的你,厲害的人都在用!超過80個寫歌、編曲創作原理

為了解決一拍兩散chord 的問題,作者官大為(WiwiKuan) 這樣論述:

超過40萬訂閱人氣YouTuber 收錄歷年來在YouTube頻道「NiceChord 好和弦」 最受歡迎的80道音樂主題 不管你是做音樂的人,還是聽音樂的人── 讓我們一起來學習,然後把台灣的音樂變得更好吧! •一次搞懂所有的「現代和弦代號」和「音程名稱」! •什麼是大調和小調?小調的三種模式到底是怎麼來的?怎麼用各種調式來即興? •五度圈、副屬和弦、借用和弦、三全音代理、非功能和聲⋯⋯進階樂理概念一看就懂! •五線譜的記譜符號總複習,以及如何避免最常見的初學者寫譜錯誤! •超詳細的「鋼琴踏板」攻略,讓你的鋼琴功力馬上升級! •數位編曲設備、聲音檔案原理、如何挑選麥克風

⋯⋯等現代音樂人不可不知的事情! 七年級生官大為(Wiwi Kuan),五歲時自己看著電子琴附贈的教學錄影帶開始學彈琴,從此就踏上了音樂的不歸路。從小學三年級到碩士班,Wiwi 都是在台灣的音樂班、音樂系教育系統下長大,這個環境讓他學到了很多,但他也發現了有很多音樂上很重要的事情,是學校沒有教、也很難自己摸索得來的。 於是 Wiwi 創立了「NiceChord(好和弦)」YouTube 頻道,嘗試把那些你很難學得到,但卻很重要的進階現代樂理、和聲與即興觀念,以及各種複雜的數位音樂製作知識,用淺顯易懂的語言解釋給你聽,讓你很容易就能抓到重點,不用再浪費時間自己摸索。本書將好和弦頻道創立六年來

的精華內容集結成冊,80 篇散文般步調的教學課程超好吸收,讓你不知不覺就學會原本很難懂的樂理,馬上在音樂上獲得大進步。

以數值模擬探討翅膀彈性效應對昆蟲懸停振翅升力的影響

為了解決一拍兩散chord 的問題,作者王勵 這樣論述:

本文主要以數值模擬的方式來探討翅膀的彈性對昆蟲在空中懸停振翅所獲得升力的影響效應。為了簡化分析,本研究將流場運動方程式設成二維,並且以沉浸邊界法來處理流場中因固體邊界運動所產生的移動邊界狀況。由於昆蟲翅膀的厚度可忽略,因此對於二維流場而言昆蟲的翅膀可視為一具彈性的線段。為了考量昆蟲翅膀於拍翅時所呈現的大變形姿態,本研究以樑的幾何非線性運動方程式來模擬翅膀的變形。而流體與固體間的運動方程式則分別以適當的數值法,並藉以流固耦合模式求得交互作用下的數值解。本文同時考慮了流場為低雷諾數(Re="100" )以及高雷諾數(Re="1000" )兩種情形下翅膀不同撓性剛度對拍翅升力的影響,並運用基本力學

概念來解釋不同彎曲形變的翅膀與渦流流場間的相互作用,最後並求得具最佳升力的翅膀撓性剛度。本研究證實渦流捕捉現象對於提升翅膀升力有著至為關鍵的影響,特別是在高雷諾數情形下。本文亦揭露了翅膀藉由適當的撓性剛度及慣性分布可形成高效的渦流捕捉機制,因而提高了翅面上的升力。本研究關於提高拍翅升力機制的探討及結論未來可作為微型飛行器或機械昆蟲在氣動力學上的設計參考依據。

超絕貝士地獄訓練所:破壞與再生的古典名曲篇(歡慶優惠版)

為了解決一拍兩散chord 的問題,作者MASAKI 這樣論述:

本書特色 教你 料理古典樂的稀世名曲,彈奏琅琅上口的旋律 要你 將貝士的潛力發揮到極限,放入阿鼻地獄的超絕技巧 將你 推入名為〝超絕〞的奈何深淵,用身心靈去感受高深的技巧

《KANO》精神:嘉南大圳、農校與棒球的世代

為了解決一拍兩散chord 的問題,作者劉紋綜 這樣論述:

論文摘要 2014年《KANO》上映即引起廣大的廻響,最後締造了當年度國片票房的冠軍,但是對於電影的批評與廻響卻有兩極的看法,此種現象引發筆者的關注。自2008年的《海角七號》、2011年的《賽德克・巴萊》到2014年的《KANO》,魏德聖導演試圖以各種不同的角度,試圖建構台灣各族群的歷史經驗。本文以電影《KANO》為研究對象,探討電影文本中所想要展現時代精神,以及導演對於這種精神的詮釋。 本文認為不同的史觀,造成對歷史解讀的歧見,而導演捨棄批判的單一角度,某部分肯定殖民性現代性對於日後台灣的貢獻。《KANO》電影以嘉義農林學校棒球的崛起為敘述主軸,旁及都市、產業的現代化。同時展現在殖民

地的不平等現實下,台灣族群如何在現實的困境中,力求突破,展現不屈服的精神。本文也認為農業設施的建設、農業學校的設立、農業人才的培養,都為台灣終戰後的農業發展,立下了根基;此外棒球運動的引入,也使得台灣各族群,能夠進行階層間的流動,並在日後對台灣基層棒球運動做出貢獻。