一家 團圓 第 120 集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦惟得寫的 或序或散成圖 和楊慧思,鐘永和的 思影:詩人楊慧思與攝影家鐘永和詩影集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一家團圓第22集- TP雲 - PttPlay線上看- Gimy劇迷也說明:劇集一家團圓-第22集更新至第253集TP雲線上看,一家團圓是港臺由卓群超執導陳冠霖,李燕,陳淑芳,遊安順,林嘉俐,張鳳書,翁傢明,張瓊姿,何如蕓主演參演,上映時間為2022年 ...

這兩本書分別來自初文出版社有限公司 和漢藝色研所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 許俊雅所指導 簡嘉的 交流與互動——民國詞與日治臺灣報刊研究 (2020),提出一家 團圓 第 120 集關鍵因素是什麼,來自於民國詞、日治臺灣報刊、南社、虞社、汪精衛政權。

而第二篇論文國立臺灣大學 中國文學研究所 潘少瑜所指導 謝宜安的 鬆動的秩序:李漁小說的倫理敘事 (2018),提出因為有 明清之際、李漁、話本小說、三綱、無聲戲、十二樓的重點而找出了 一家 團圓 第 120 集的解答。

最後網站一家團圓/角色介紹 - Wiki Index | | Fandom則補充:本條目為三立台灣台八點檔連續劇《一家團圓》的演員陣容。不要亂改此劇為陳冠霖與李燕繼《天下父母 ... 演員, 角色, 介紹, 登場集數 ... 未登場演出, 第115集第120集.

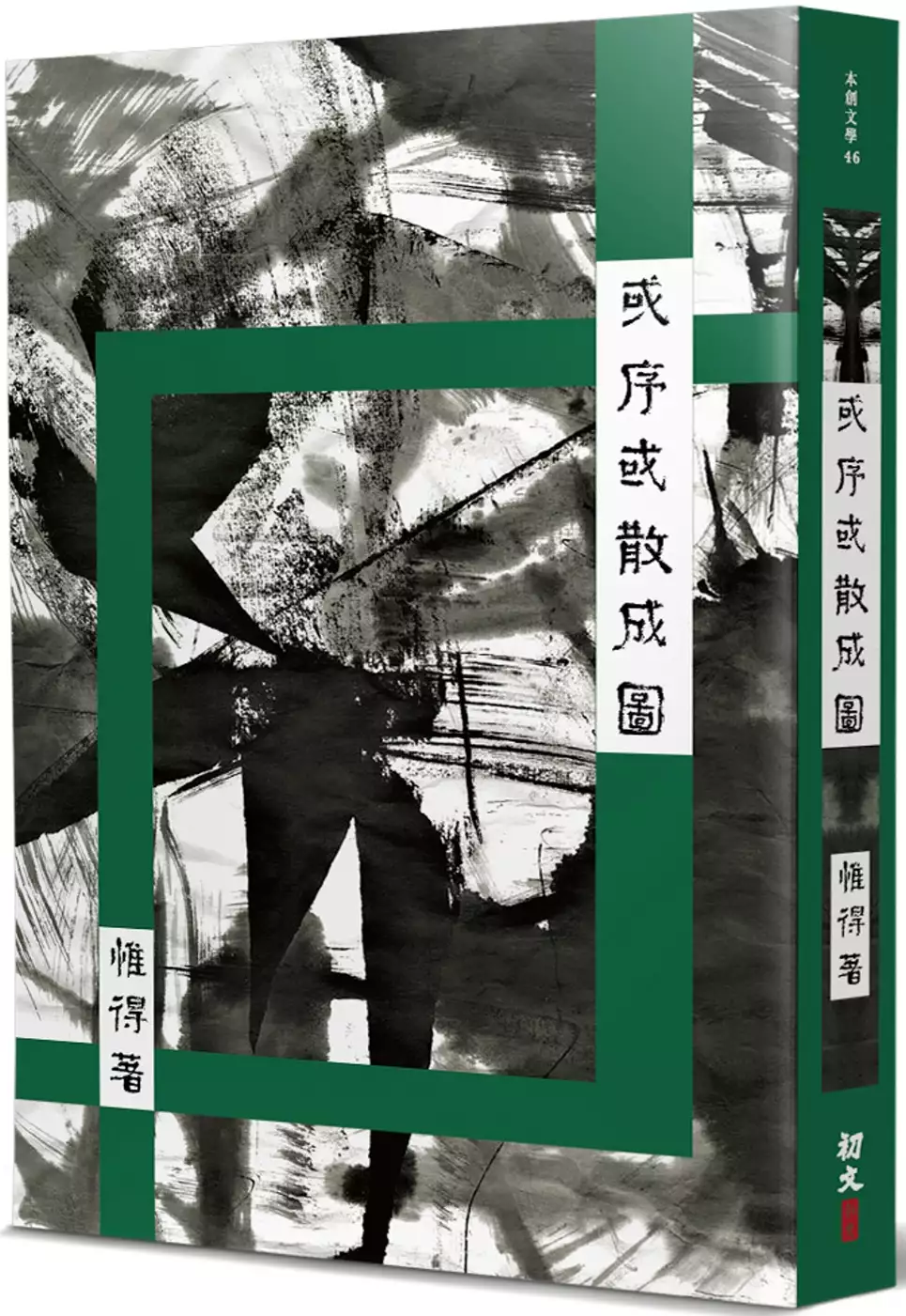

或序或散成圖

為了解決一家 團圓 第 120 集 的問題,作者惟得 這樣論述:

惟得的記敘散文,絕對不是流水帳。寫和幾個朋友的相識、相處和交往,曲折得像小說,把瑣事寫得細心,事物和人情世故洞察得那麼分明;筆下的異鄉人,體現人際關係的無奈和滄桑,與其說是異鄉生活的遭遇,倒不如說是超越了一個地域的局限,寫出了人生的多種姿態。三篇書話並不只談作品,實際用銳利的眼光,看清楚作品和作者之間那種微妙、若即若離的依靠。收錄在最後的篇章,就是惟得的藝術論述。〈大展徐悲鴻圖〉,寫徐悲鴻的藝術,卻又寫出其為人,勾劃了藝術和藝術家的關係。《或序或散成圖》這個書名,是否與梁秉鈞的詩〈茶〉尾句:「或聚或散成圖」來個呼應?在茶香飄動中,你會失驚無神碰上感動的篇章,叫你愛不釋手

。

交流與互動——民國詞與日治臺灣報刊研究

為了解決一家 團圓 第 120 集 的問題,作者簡嘉 這樣論述:

本文以日治時期臺灣報刊所轉載的晚清民初詞作為範疇,透過當時複雜的時代背景,除去政治層面的討論,僅觀看兩岸這個時期的交流與互動。由此可以發現這樣的關係,對於臺灣詞壇的成長有所助益,同時也見得詞人間的情誼,甚至透過轉載之舉,窺得晚清民初的文學樣貌。在「清領至日治時期臺灣詞壇的發展」一章中,本文說明了清領時期的臺灣以寫詩為主流,詩社林立、交遊甚多,並不重視詞體的創作。詞體不是科舉考試科目,又被文人視為小道,遊宦文人也不特意推動填學風氣,臺人著力於詞學的外力已失。對內則韻書、詞譜、詞話較為缺乏,文人之間也少有詞鈔或詞集,互動與保存實為困難,只少量留存幾位大家之手。直至日治時期,報業興盛,臺灣報刊的出

現,並從中國報刊轉載民國詞作之舉,成為詞壇發展的助力。其中,與中國詞壇之間互動的對象,也從閩地的遊宦文人,大部分移轉至江浙地區的詞人,更以南社、虞社為主,還有汪精衛政權下的文人,三者關係彼此有重疊,透過轉載這些民國詞作,豐富了日治臺灣詞壇。在「兩岸詞人、文學集團與報刊的交流」一章,以「民國詞人、臺灣文人、兩岸報刊編輯群」三個主體,觀看他們的互動,與所流露的情誼。在日治臺灣報刊轉載的民國詞作中,民國詞人彼此透過「離別贈答、應酬唱和、題畫記情」三種方式,來傳達詞人之間的情感,以詞聊表心意,也唱和詞作來切磋詞藝,更經由歌詠詞人所藏、所繪的畫作,表現詞人之間的遊戲與應酬。與臺灣文人的互動,主要則以三位

往返中臺兩地,並影響兩岸交流的文人談起,如李友泉原籍江蘇、定居稻江,促進虞社和瀛社的交流;蔡伯毅交遊應酬甚廣,足以成《嚶鳴集》一冊,尤其以南社為多;王少濤兩岸贈答之作,因工作緣故,以廈門為主,更有與瀛社謝雪漁和南京政權有互動。而探究民國文人與臺灣文學集團、報刊的交流,分為四個活躍度高的互動,一是南京政權與《風月報》編輯群的關係,二是中國報刊與《臺灣文藝叢誌》,三是與中國南社與《臺灣詩薈》的交流,四是菽莊吟社與臺灣報刊的互動,由此可以宏觀看到中國與臺灣報刊之間更緊密的關係。最後,綜觀「民國詞的文學樣貌與內容意涵」一章,可以更清楚知道臺灣報刊的選詞眼光,從轉載「述懷詞、記遊詞、詠物詞、閨情詞、季節

詞、節慶詞」等類型的詞作,來抒發當時民國詞人的心聲。他們以述懷的方式,表示當時政局國事帶來的愁緒與感慨,多感嘆家國之憂與離亂的身世;詞人記錄出遊賞景之事,也不是表露閒情雅致,多是見著景物而興起悲傷;賦物之作則兼具細膩的描摹與情感的寄託,在詠物詞裡吐露亡國戰亂的哀音;閨情詞除了男性代言閨思,添入閨秀詞作,可見民國時期的男性女性對於閨情詞背後所表述的不同意義;季節與節慶主題的作品,總被時間的更迭、團圓與離別所觸動,引發詞人複雜的思緒。這些多樣而豐富的詞作樣貌和背後的意涵,是為本章的側重點,能夠更加了解民國詞作與詞人想法。透過全文的分析與討論,可以得知詞體雖然處於複雜的政治背景下,卻沒有受到局限,反

而以報刊為媒介,與民國文學集團有所交流,使得臺灣詞壇的發展,從清領時期走向日治時期更加穩定,互動對象也從閩地移轉至江浙地區。更仔細觀看這些轉載而來的詞作,能夠見得兩岸詞人間的情誼,以及民國詞人對於所處時代的真實感受,甚至使臺人能夠觀摩精彩多元的題材與詞藝,這些皆是兩岸交流與互動中不可或缺的珍貴。

思影:詩人楊慧思與攝影家鐘永和詩影集

為了解決一家 團圓 第 120 集 的問題,作者楊慧思,鐘永和 這樣論述:

攝影家鐘永和把此次作品稱為文學詩影‧影像詩意。詩人楊慧思則說:詩是文字的感受,攝影是視覺的享受,將這兩種獨特的影像結合,足以迸發出美麗的花火。 詩人林煥彰:《思影》是詩與攝影的合集,詩的作者與攝影家,是兩位藝術家初次的合作;他們的合作方式,是真善美的自由的組合。 他們的合作,是完全的自由,絕無任何牽強羈絆,這就是詩以及攝影藝術所強調的、高度自主、自由創作的精神本質。因此,讀者閱讀、欣賞他們合作的《思影》,一定也可以完全自由,將詩與攝影作品分離,作個別獨立閱讀和欣賞;當然,如果你是細心的讀者,仔細將詩與攝影作品,進行某種程度的對照、比較、閱讀、欣賞,也必能獲得

額外的閱讀、審美、玩味的樂趣;甚至有更大的心靈上的收穫。

鬆動的秩序:李漁小說的倫理敘事

為了解決一家 團圓 第 120 集 的問題,作者謝宜安 這樣論述:

本文將檢視李漁小說《無聲戲》、《無聲戲二集》與《十二樓》中,如何呈現三綱(君臣、父子、夫婦)的人倫關係。「三綱五常」是中國人倫的基本框架,也是明清之際話本小說所關心的主題。本文所好奇的是,經過明清之際的朝代更替與家庭離亂後,小說中的君臣、父子、夫妻之間的關係是否依然如常?或是在經歷過戰亂與鼎革之後,倫常秩序會有所鬆動或調整?新時代的秩序該如何形成?本文將藉由分析李漁的小說《無聲戲》、《無聲戲二集》與《十二樓》,來回答這些問題。在方法上,為了理解李漁描繪人倫關係的方式的特殊性何在,將參照閱讀稍早時代或同時代的話本小說集,包括晚明的三言、二拍,以及明清之際的《清夜鐘》、《西湖二集》等。本文將討論

這些小說間相似的「敘事模式」,包括君王贈臣下美人的「重情輕賢」模式、父子團圓與家產繼承故事,以及「以婢為妻」的那些私通婢女或娶婢女的故事。在李漁的小說與晚明、明清之際的話本小說集中,都可以見到這一類的故事。這些故事遵循著已有的敘事傳統,或者延續它,或者改造它。而從這延續或者改造的路徑中,可以看出李漁是在何種基礎上,在小說中進行倫理秩序的調整。

一家 團圓 第 120 集的網路口碑排行榜

-

#1.一家團圓EP120 少風跟家嬿求婚!慈英發現這個家玲有問題 ...

一家團圓EP120 少風跟家嬿求婚!慈英發現這個家玲有問題!本尊要裝成盜版啦~搞得我好亂啊XD|預告. 三立台劇SET Drama. 三立台劇SET Drama. 於 www.youtube.com -

#2.一家團圓第120集 - 中國人線上看

一家團圓第120集 : 《一家團圓》(英語:Family Reunion),為2022年三立台灣台八點檔連續劇,由福定文創、咪嚕文創共同製作。2021年11月10日舉行首波卡司發布 ... 於 chinaq.cc -

#3.一家團圓第22集- TP雲 - PttPlay線上看- Gimy劇迷

劇集一家團圓-第22集更新至第253集TP雲線上看,一家團圓是港臺由卓群超執導陳冠霖,李燕,陳淑芳,遊安順,林嘉俐,張鳳書,翁傢明,張瓊姿,何如蕓主演參演,上映時間為2022年 ... 於 pttplay.co -

#4.一家團圓/角色介紹 - Wiki Index | | Fandom

本條目為三立台灣台八點檔連續劇《一家團圓》的演員陣容。不要亂改此劇為陳冠霖與李燕繼《天下父母 ... 演員, 角色, 介紹, 登場集數 ... 未登場演出, 第115集第120集. 於 tw-entertainment.fandom.com -

#5.一家团圆第120集在线播放-港台剧

港台剧一家团圆剧情:《一家团圆》(英语:Family Reunion),为2022年三立台湾台八点档连续剧。 於 www.lepian3.com -

#6.2023(托)第004号《PF277·连云港带号封》藏品托管公告

2023(托)第004号《PF277·连云港带号封》藏品托管公告. 日期:2023-06-09 来源:中藏仓储有限公司 ... JF120·长征胜利带号封. 0.05. 单张起托 ... PP307·团圆带号片. 於 www.cjiyou.net -

#7.一家團圓- 台劇 - OLETV線上看

一家團圓 · 第01集 · 第02集 · 第03集 · 第04集 · 第05集 · 第06集 · 第07集 · 第08集 ... 於 www.oletv.net -

#8.《一家团圆》第120集在线观看- 台湾剧 - 网飞TV

网飞TV台湾剧《一家团圆》在线播放,《一家团圆》(英语:Family Reunion),为2022年三立台湾台八点档连续剧,由福定文创、咪噜文创共同制作。2021年11月10日举行首波 ... 於 www.wangfei.eu -

#9.一家團圓第115集 - اعرف

一家團圓第 116集Family Reunion EP116 曉萍被左右夾攻1打2累到白眼完整版加捷生醫 ... 一家團圓第120集Family Reunion EP120 媽別哭了是我慈英至誠相遇認不出對方完整 ... 於 a3.a3erf.com -

#10.一家团圆_第120集

一家团圆第120集 免费在线观看,一家团圆剧情介绍: 於 www.hdgytc.com -

#11.《一家团圆》高清蓝光大片hd完整版免费在线观看- 青鸟电影网

播放卡顿时,请做适当缓冲; 本站视频均来源于第三方,视频中出现的任何内容和广告与本站无关,请注意分辨; 正在播放:一家团圆-第120集 ... 於 zjtkjs.com -

#12.一家團圓_第120集線上看- Gimy劇迷- PttPlay線上看

台劇-一家團圓-第120集-更新至268集:家玲遭痛毆且拘禁於精神病院,渾身是傷又狼狽,少風再次找上門,逼迫家玲簽下離婚協議書,家玲不從,少風大怒,此時看著這個年輕. 於 pttplay.cc -

#13.一家團圓|第188集| 台劇| 楓林網- 追劇線上看

台劇| 一家團圓| 第188集更新至連載至287集愛看線路線上看,主要劇情:《一家團圓》(英語:Family Reunion),爲2022年三立臺灣台八點檔連續劇,由福定文創、咪嚕文創 ... 於 i8maple.com -

#14.《 一家團圓》第120集 完整版《三立台灣台》

《 #一家團圓》第293集 搶先看《三立台灣台》預告片按此觀看更多 一家團圓《 一家團圓》(英語: Family Reunion ),為2022年三立台灣台八點檔連續劇, ... 於 news.tvtw.live -

#15.一家團圓線上看- 台劇 - GIKA 劇咖

Gika劇咖劇迷介紹一家團圓劇情|一家團圓線上看:家玲遭痛毆且拘禁於精神病院,渾身是傷又狼狽,少風再次找上門,逼迫家玲簽下離婚協議書,家玲不從,少風大怒, ... 於 gika.tv -

#16.一家團圓線上看 - 劇迷

台劇一家團圓-170 海外雲線上看,一家團圓是臺灣由卓群超執導陳冠霖,李燕,陳淑芳,遊安順,林嘉俐,張鳳書,翁傢明,張瓊姿,何如蕓主演參演,上映時間為2022年。 於 gimy.tw -

#17.一家团圆第120集免费观看- 88影视网

一家团圆 免费观看,一家团圆港台电视剧于2022年上映,88影视网为您免费提供一家团圆第120集在线观看. 於 www.88mv.tv -

#18.一家團圓#第120集慈英懷疑家嬿要求健康檢查慈英的味道喚起 ...

Vidol提供三立電視全系列偶像劇線上看,綜藝線上看,tv直播,即時影音串流服務平台。可在此即時收看三立電視偶像劇,三立台灣台及三立都會台直播,24小時隨時隨地享受免費 ... 於 vidol.tv -

#19.一家團圓– 中國人線上看

《一家團圓》(英語:Family Reunion),為2022年三立台灣台八點檔連續劇,由福定文創、咪嚕文創共同製作。2021年11月10日舉行首波卡司發布 ... 一家團圓第120集 ... 於 chinaq.tv -

#20.一家团圆第120集在线观看-更新至134集 - 星辰影院

正在播放的是一家团圆第120集,一家团圆剧情: 於 m.szwzdrs.com -

#21.一家团圆120 | 港台剧| 海量高清视频免费在线观看 - 爱欧乐影院

一家团圆 | 更新至301 集 | 一家团圆 简介:未知线上看. 於 www.iole.tv -

#22.【一家团圆】120集叶少风求婚 - BiliBili

【 一家团圆 】 120集 叶少风求婚 · 【 一家团圆 】151集叶少风婚礼凑热闹 · 【 一家团圆 】138集家宝被抓到劈腿 · 【 一家团圆 】117集双胞胎姐妹 · 【 一家团圆 】131集 ... 於 www.bilibili.com -

#23.一家团圆第129集 - 南瓜影院

《一家团圆-第129集》在线观看,《一家团圆-第129集》高清资源迅雷下载,南瓜影院_国内领先的在线视频网站·免VIP在线观看无广告高清视频剧情: 於 www.qkddy.com -

#24.《一家团圆》第120集leduo在线观看 - 看看屋影视

综艺节目一家团圆由视频为您提供,正在为您播放一家团圆第120期更新至133集leduo在线观看一家团圆是港台地区综艺节目由内详制作主持人陈冠霖,李燕,陈淑芳,游安顺, ... 於 m.kkw360.com -

#25.一家团圆第01集在线观看- 港台剧 - 云播

一家团圆第 01集免费在线观看,《一家团圆》剧情介绍. 於 www.yunbo110.com -

#26.一家團圓 EP120 曉萱心繫曉萍恍神誤撞明月妯娌因 ... - YouTube

一家團圓 │ EP120 曉萱心繫曉萍恍神誤撞明月妯娌因誤會不歡而散Family Reunion│ Vidol.tv. Vidol TV. Vidol TV. 3.94M subscribers. Join. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#27.一家團圓第45集- 中國人線上看

code:4011. vid: uuid:5002FCA5-1D1B-400B-8141-CC4FBFEA1043. requestId:21F74E80-D034-4F01-A3D5-0F2CFDE268D1. Time:2023-06-01 17:00:00. 提示信息. Subtitle/CC. 於 chinaqtv.org -

#28.一家团圆第120集在线观看免费 - 磅礴影院

磅礴影院提供一家团圆第120集在线观看免费,一家团圆全集高清版在线播放,一家团圆简单剧情是:,看一家团圆最新剧情就到磅礴影院. 於 www.pangbo.tv -

#29.【一家团圆-第120集】在线播放地址- 港台电视剧- 麻豆视频 - 麻豆传媒

一家团圆 剧情:《一家团圆》(英语:Family Reunion),为2022年三立台湾台八点档连续剧,由福定文创、咪噜文创共同制作。2021年11月10日举行首波 ... 一家团圆第120集. 於 m.yinggesi.cn -

#30.一家團圓 EP120 慈英懷疑家嬿要求健康檢查家玲當替身求救遭 ...

趕快看出家嬿的身分吧~~➲ 一家團圓 Family Reunion (隔日中午12:00更新) ▶️更多內容請 ... 一家團圓第120集 Family Reunion EP120 媽別哭了! 於 www.youtube.com -

#31.一家团圆_第120集 - 蓝光影院

一家团圆第120集 免费在线观看, 一家团圆 剧情介绍:ccc. 於 www.zjqthds.com -

#32.《一家团圆》高清完整版在线观看 - 电影天堂

一家团圆 在线观看 · 第01集 · 第02集 · 第03集 · 第04集 · 第05集 · 第06集 · 第07集 · 第08集 ... 於 www.dytt555.com -

#33.一家团圆_更新至301集欧乐影院

... 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 ... 於 www.olevod.app -

#34.《一家團圓》線上看 - 小鴨影音

一家團圓第 137集免費線上看,一家團圓劇情介紹. 於 777tv.tw -

#35.《一家团圆》在线观看_爱豆影视

选集播放 · 第1集 · 第2集 · 第3集 · 第4集 · 第5集 · 第6集 · 第7集 · 第8集 ... 於 v.aiodt.com -

#36.一家團圓線上看 - 劇迷

第 01集 · 第02集 · 第03集 · 第04集 · 第05集 · 第06集 · 第07集 · 第08集 ... 於 gimy.tw -

#37.一家團圓第172集- DramasQ線上看

code:4011. vid: uuid:5002FCA5-1D1B-400B-8141-CC4FBFEA1043. requestId:21F74E80-D034-4F01-A3D5-0F2CFDE268D1. Time:2023-05-30 17:00:00. 於 dramasq.in -

#38.一家团圆在线免费观看 - 记得电影

《一家团圆》(英语:Family Reunion),为2022年三立台湾台八点档连续剧。 播放地址. 排序. 云播4. 第01集 ... 於 www.jide88.com -

#39.一家團圓 EP120 曉萱心繫曉萍恍神誤撞明月妯娌因誤會不歡而 ...

三立台灣台29頻道- 天道| 一家團圓│EP120 曉萱心繫曉萍恍神誤撞明月妯娌因誤會不歡而散Family Reunion│ Vidol.tv. ·. 68.0 हज़ार मेंबर. 於 hi-in.facebook.com -

#40.繡刻演劇六十種: 120卷, 分子, 丑, 寅等12集 - Google 圖書結果

120 卷, 分子, 丑, 寅等12集 ... 素相催即離家欲留無計護差呀可事接撫聚民除暴頓息兵万令修文偃武昇平聖朝再團圓一家骨肉快樂湖南尾聲泉愿邊疆無征調赤心一點佐皇朝鞏固 ... 於 books.google.com.tw -

#41.炮仔聲- 维基百科,自由的百科全书

《炮仔聲》(英語:The sound of happiness)為2018年三立台湾台八點檔連續劇,由映畫傳播製作。 ... 集数, 780(刪減版,播至原版第300集) ... 续作, 一家團圓. 於 zh.wikipedia.org -

#42.《My Family》第10話(8.0分) + 總評(8.0分) - 劍心.回憶

唯一可以改善之處就是編劇應該在劇集剛開始時慢慢交代三輪家的背景,才能令他們的一家團聚變得感人。 第三部分是第8至10集,是全劇的高潮亦是解謎篇,看到 ... 於 kenshin.hk -

#43.一家團圓第120集Family Reunion EP120 媽別哭了!是我 ...

來看【 一家團圓 】免費訂閱【三立台劇】http://bit.ly/2A7xEzcVidol 台灣台live頻道→https://reurl.cc/LEb8K 一家團圓 《完全娛樂》花絮傳送 ... 於 www.youtube.com -

#44.一家團圓線上看 - Gimy 劇迷

一家團圓 · 第01集 · 第02集 · 第03集 · 第04集 · 第05集 · 第06集 · 第07集 · 第08集 ... 於 gimys.org -

#45.一家團圓第120集YJTY Ep120 - 一起看電視台灣電視劇

台灣電視劇一家團圓線上看youtube 17wtv,一家團圓台劇連續劇重播影片演員陣容李燕陳冠霖江宏恩吳婉君最新一集一起看電視. 三立台劇SET Drama. 945K subscribers. 於 twdm.17wtv.net -

#46.一家团圆第120集免费在线播放-港台电视剧-小精灵影院

code:4011. vid: uuid:47E8F538-4307-41E9-99D1-65C41EB9BE61. requestId:7A006C3C-0E8E-43A9-80E9-2A5014E17B20. Time:2023-05-27 17:00:00. 提示信息. Subtitle/CC. 於 62cg.com -

#47.一家團圓 EP120預告少風正式向家嬿求婚家玲找上Lisa合作換 ...

家玲好聰明希望Lisa會被說服~➲ 一家團圓 Family Reunion (隔日中午12:00更新) ▶️更多內容請 ... 一家團圓第120集 Family Reunion EP120 媽別哭了! 於 www.youtube.com -

#48.一家团圆第120集完整版全集免费在线观看/港台电视剧 - 白羊影院

code:4011. vid: uuid:47E8F538-4307-41E9-99D1-65C41EB9BE61. requestId:7A006C3C-0E8E-43A9-80E9-2A5014E17B20. Time:2023-06-08 17:00:00. 提示信息. Subtitle/CC. 於 www.9fld.com -

#49.一家团圆第29集在线播放- 港台剧- 168影视

一家团圆第 29集免费在线观看,《一家团圆》剧情介绍. 於 www.168ys.com -

#50.[Live] 一家團圓第120集- 看板SET - 批踢踢實業坊

作者NakaGoto (仲良しか!) 看板SET · 看板SET · [Live] 一家團圓第120集 · Tue Aug 23 19:53:46 2022 · OneShadow: 假玲會暈船嗎? · aids893001: 千面女郎 08/23 20: ... 於 www.ptt.cc -

#51.希灵纪元_第07集- 欧乐影院-面向海外华人的在线视频媒体 ...

田中真弓,冈村明美,中井和哉,山口胜平,平田广明,大谷育江,山口由里子,矢尾一树,长岛雄一,池田秀一,古川登志夫,古谷彻,大塚周夫,津嘉山正种,草尾毅, ... 於 olevod.org -

#52.紅樓夢小人物探微 - Google 圖書結果

「閑處光陰易過,倏忽又是元宵佳節」,應是團圓和樂的元宵佳節,卻是離別序曲。 ... 尤其強調拐子往往潛藏在熱鬧繁盛的地方,人群聚集的燈市或其他節日的市集活動裡。 於 books.google.com.tw -

#53.一家團圓第26集線上看 - DramasQ

DramasQ, 一家團圓 - 第 26 集 DramasQ, 一家團圓第 26 集 線上看, 一家團圓 更新至301 集 : 於 dramasq.su -

#54.一家团圆_第120集

请勿相信影片里的网址和微信公众号,上当受骗后果自负! 於 www.ctcatouch.org -

#55.一家团圆第120集在线播放 - age动漫

动漫一家团圆第120集高清无删减完整版在线观看,迅雷下载,动漫一家团圆主要讲述:,更多像一家团圆一样好看的动漫,尽在age动漫网www.agedongman.com. 於 agedongman.com -

#56.市井豪门-178 在线播放 - 小宝影院

市井豪门剧情:《市井豪门》是2022年民视播出中的八点档连续剧,为民视25周年台庆大戏。讲述市井小民与豪门大户之间的差异,探讨其价值观之间的落差。 於 xiaobaotv.net -

#57.一家团圆第120集小电影在线观看

刷新; 分享; 上一集; 下一集. 一家团圆. 类型:台湾地区:港台年份:2022. 温馨提示:播放失败请更换播放器! 天空云播. 第01集 · 第02集 · 第03集 · 第04集 · 第05集 ... 於 jxlpey.com -

#58.一家團圓只有150集 - 戲劇綜藝板 - Dcard

身為一個台八迷 今日我在網路上看到這個資訊,不知道是真是假(剛好前面那幾檔的集數都是正確的),但只有150集真的很不習慣啊!!! - 團圓,台劇 ... 於 www.dcard.tw -

#59.一家團圓第120集- 風暴雲- Gimy TV 劇迷

台劇一家團圓-第120集更新至更新301 風暴雲線上看,一家團圓是港臺由內詳執導陳冠霖,李燕,陳淑芳,遊安順,林嘉俐,張鳳書,翁家明,張瓊姿,何如芸主演參演,上映時間為2022 ... 於 gimy.app -

#60.一家團圓第120集- DramasQ線上看

一家團圓第120集 · 清華女生選美奪冠,理工科女生選美卻不務正業? · 五月天演唱會主辦方被曝剋扣志願者伙食與黃牛勾結 · 劉曉慶沒胡說? · 趙本山愛妻拎40萬愛馬仕見親家球球喜袍 ... 於 dramasq.biz -

#61.【一家團圓】EP120預告少風跟假家玲求婚了! 慈英察覺不對勁 ...

一家團圓 -2022.08.22#完全娛樂成為完全娛樂YouTube頻道會員並獲得獎勵→ ... 【 一家團圓 】 EP120 預告少風跟假家玲求婚了! 慈英察覺不對勁要帶去做 ... 於 www.youtube.com